ムカデに対してゴキジェットは退治に使えるのか、どこまで期待できるのかを知りたい方も多いと思います。

本記事では、まずムカデとゴキブリの関係を生態面から整理し、住まいに現れやすい条件を明らかにします。

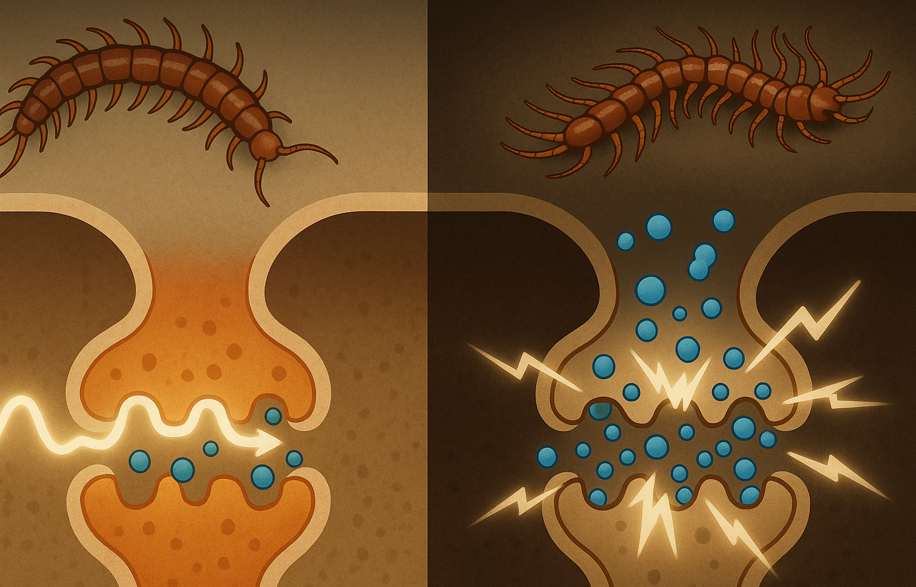

そのうえで、ゴキジェットに含まれる有効成分イミプロトリンの作用機序をやさしく解説し、ムカデに対してどう働くのかを説明します。

続いて、ムカデ ゴキジェットの効果を引き出すための具体的な使い方と、環境や個体差によって発生しうる限界点をわかりやすく示します。

屋内での安全な運用手順や換気の考え方、子どもやペットがいる家庭での注意事項、噴射距離や当て方のコツまで、初めての方でも手順通りに実践できるように手順立てて案内します。

さらに、素早い停止を優先したい場面に適した代替策として、凍結タイプのスプレーなど即効性のある選択肢も比較し、状況別に選ぶ基準を提示します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ムカデにゴキジェットが効く理由と限界

- 有効成分イミプロトリンの基本と作用機序

- 冷凍系と殺虫系の賢い使い分けと手順

- 侵入予防と環境改善の具体的チェックリスト

ムカデにゴキジェットは効くのか

結論と基本スタンス

有効成分イミプロトリンの作用

即効性の限界と暴走対策

狙うべき部位と噴射のコツ

ムカデとゴキブリの関係

結論と基本スタンス

ムカデに対してゴキジェットは一定の効果が期待できます。

鍵になるのは多くの製品に配合されるピレスロイド系の有効成分で、特にイミプロトリンが神経系に作用して運動を抑えるとされています。

外骨格が強くサイズも大きいムカデはゴキブリより効き目の発現が遅れる場合があるため、連続噴射で確実に被覆し、動きが止まってからも少し観察する流れが安全管理の要になります。

すばやく確実に動きを止めたい場面では、冷凍系スプレーを使用する運用が扱いやすいと考えられます。

有効成分イミプロトリンの作用

イミプロトリンはピレスロイド系に分類され、電位依存性ナトリウムチャネルに影響して神経伝達を阻害すると説明されています。

これによりノックダウンが起こり、最終的に動きを停止させるプロセスへ進むとされています。

ムカデのような多足類にも作用が及ぶ一方、表皮の厚さや環境条件によって到達性が変わるため、製品表示に沿った距離と噴射時間を守ることが結果に直結します。

使用後は換気を行い、子どもやペットが触れにくい場所で処置することが望ましいです。

即効性の限界と暴走対策

噴射直後にムカデが一時的に走り回る行動が見られる場合があります。

見失いを避けるには、退路となる隙間を事前に減らし、照明で進路を確保してから連続噴射を行います。

停止後の再起動を避けるため、回収や廃棄までを一連の手順に組み込みます。

安全面では、手袋と長袖の着用、素足での作業回避、換気の徹底が基本です。

薬剤が使いにくい場所や急停止が必要な状況では、冷凍系で動きを止めてから処理に移る二段階対応が現場で機能しやすいです。

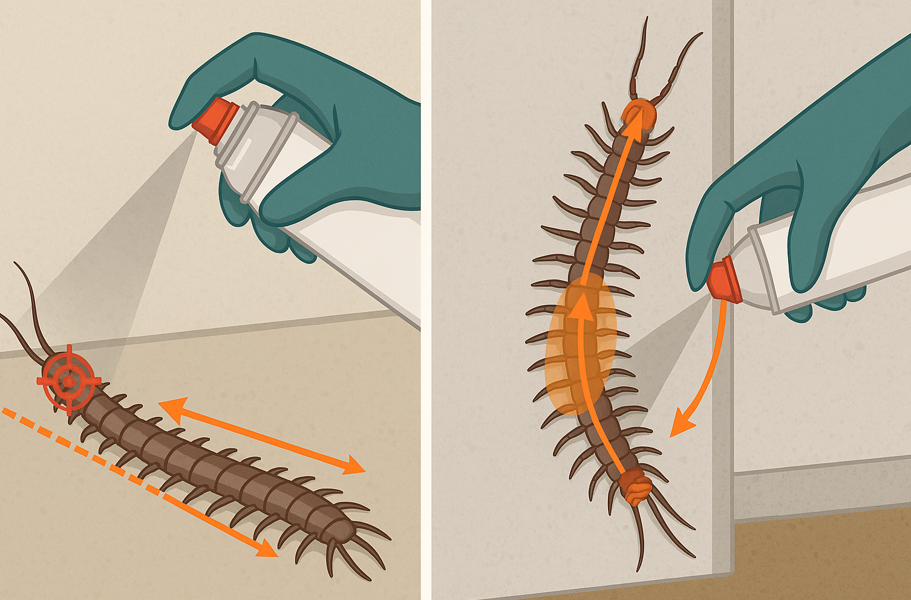

狙うべき部位と噴射のコツ

ムカデは頭部付近の神経節が要となるため、頭部から体幹にかけて面で被覆するイメージが有効です。

壁面にいる場合は腹側が露出しやすく、角度を保って連続噴射することで到達性が上がります。

実践のポイントは次の通りです。

・説明書に記載の推奨距離を守り、数秒の連続噴射で覆う

・対象を視界中央に置き、無闇に追わず射程を維持する

・停止後も回復の兆候がないか短時間観察し、回収まで実施する

以上を踏まえると、落ち着いて距離と角度を管理しながら面で当てることが成果につながります。

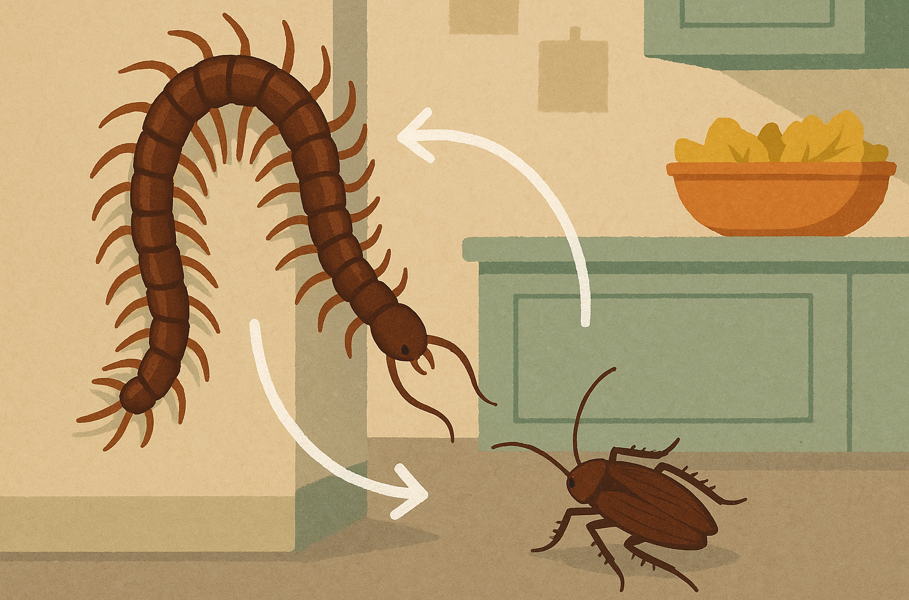

ムカデとゴキブリの関係

ムカデは肉食性で、ゴキブリやクモなど動く小型の動物を捕食する傾向があります。

住環境にゴキブリが多いほどムカデが寄り付きやすくなるため、ゴキブリ対策はムカデ対策にも直結します。

生ゴミ管理や排水口の清掃、油汚れの除去、餌となる昆虫の抑制を進めることで、家屋内の餌資源が減り、侵入リスクを下げられます。

要するに、捕食関係を踏まえて餌側を断つ取り組みが、遭遇回数を減らす近道です。

ムカデにゴキジェット以外の最適策

ムカデコロリ 凍らすジェット

冷凍系と殺虫系の使い分け

待ち伏せスプレーの活用法

侵入経路の封鎖と環境改善

ムカデは何を食べる?

ムカデコロリ 凍らすジェット

即時にムカデを駆除したい場面では、アース製薬の「ムカデコロリ 凍らすジェット」がおすすめです。

極低温の微細な霧を対象に当てることで、温度ショックにより活動を止めやすいと案内されています。

薬剤のにおいやベタつきが残りにくい無殺虫成分タイプとして紹介されており、室内での取り回しのしやすさが期待できます。

特殊冷却ノズル採用で効果的にムカデなどの害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮できるうえ、害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続します。(出典:アース製薬 公式製品情報 )

仕組みのポイントと活用の前提

冷却噴霧は化学的な神経毒ではなく、短時間で対象の体表から熱を奪う物理的メカニズムにより動きを止めるアプローチと説明されています。

ムカデのように外骨格が厚い相手でも、頭部から体幹を中心に広く冷気が当たると停止に至りやすいと考えられます。

一方で、体格や姿勢、周囲温度、被覆の均一性によって反応に差が出ることがあるため、逃げ道を減らしてから狙うことが作業の安定につながります。

安全に使うための手順

- 退路となる隙間をあらかじめ塞ぎ、視界と足場を確保します

- 噴射口から推奨距離を保ち、頭部から体幹へ向けて連続的に噴霧します

- 動きが止まったことを確認し、数十秒程度は様子を見て再可動の兆候をチェックします

- トングで回収し、厚手の袋に密閉して廃棄します

- 噴霧場所を点検し、必要に応じて清掃と換気を行います

停止後の観察と回収までを一続きの流れにすることで、見失いリスクを下げられます。複数個体の可能性がある場合は、処理後に周辺をライトで確認すると安心です。

素材・環境への配慮と注意点

床材や塗装面、アクリルなど一部の素材は急冷で白化やひび割れを生じるおそれがあるといわれています。心配な場合は目立たない場所でごく短時間テストし、問題がないことを確かめてから本使用に進みます。

皮膚や目への付着は避け、素手での作業は控えます。密閉空間で長時間使用すると霧が滞留しやすいため、処理後は窓を開けて換気を行います。

可燃性や火気の近くでの使用可否、使用可能な連続時間や休止時間の指定など、製品固有の注意事項は表示に従ってください。

想定シーン別の使い分け早見表

| シーン | 凍らすジェットの適合性 | 補足のコツ |

|---|---|---|

| 電子機器の近くで水濡れを避けたい | 適している | ケーブルや通風孔へ流入しない角度を保つ |

| 狭い隙間から出てきた直後 | やや適している | 退路をふさぎ正面から面で被覆 |

| 広い床面で単独個体 | 適している | 距離を一定に保ち頭部から体幹へ連続噴霧 |

| 壁や天井で高所にいる | 条件付き | 落下を想定して下を片づけ、安全距離を確保 |

処理後の衛生管理と再発抑制

停止・回収後は、通過した可能性のある動線を点検し、ほこりや食べこぼれ、水気を拭き取ります。

ムカデは湿気と餌資源に引き寄せられやすいため、排水口の清掃や換気、屋外の落ち葉や雑草の除去、家屋周りの隙間対策を組み合わせると再発抑制に役立ちます。

必要に応じて、待ち伏せ処理剤や粘着トラップなど他の手段と併用し、遭遇リスクを段階的に下げていきます。

停止後はトングなどで回収し、密閉廃棄まで行うと後処理がスムーズです。

床材や塗装面への影響が懸念される場合は、目立たない場所で事前確認を行うと安心です。

凍らすジェットの特徴と注意

・噴射時間や連続使用の上限は表示に従うことが推奨されています

・皮膚に付着すると凍傷の恐れがあるという注意喚起があります

・材質によっては変色の恐れがあるという記載があります

冷凍系と殺虫系の使い分け

濡らせない場所や電子機器の近くでは「凍らすジェット」などの冷凍系スプレーで動きを止め、広い床面で距離が取れる場面ではイミプロトリン配合の殺虫系スプレーでノックダウンを狙います。

見失った可能性がある場合は、部屋全体を面で処理できる製品や粘着トラップの併用が役立ちます。

いずれも作業後は換気を行い、処理面に子どもやペットが触れない導線を確保します。

使い分け早見表

| シーン | 推奨手段 | 補足 |

|---|---|---|

| 濡らせない場所や電子機器近傍 | 冷凍系で停止 | 材質の影響を事前に確認 |

| 開けた床面で単独個体 | 殺虫系を連続噴射 | 停止後の回収と廃棄まで実施 |

| 見失った可能性が高い | 面処理系やトラップ | 火災報知器や養生の確認 |

| 夜間に複数出現 | 冷凍系と殺虫系を併用 | 進路の照明確保と足場整理 |

待ち伏せスプレーの活用法

予防の第一歩は通過点の処理です。

待ち伏せタイプのスプレーとしては、アース製薬の「虫コロリアース パウダースプレー」が有効です。

窓や玄関のサッシ、勝手口、配管の立ち上がり、基礎の隙間など、ムカデが通りやすい箇所に帯状に処理します。

メーカーの説明では、処理面を通過した害虫に効果が及ぶとされています。

屋外は雨や日射で効果が短くなることがあるため、季節や環境に応じて再処理の間隔を調整します。

屋内では換気と乾燥を維持し、処理面に触れにくい動線設計を意識すると安全性が高まります。

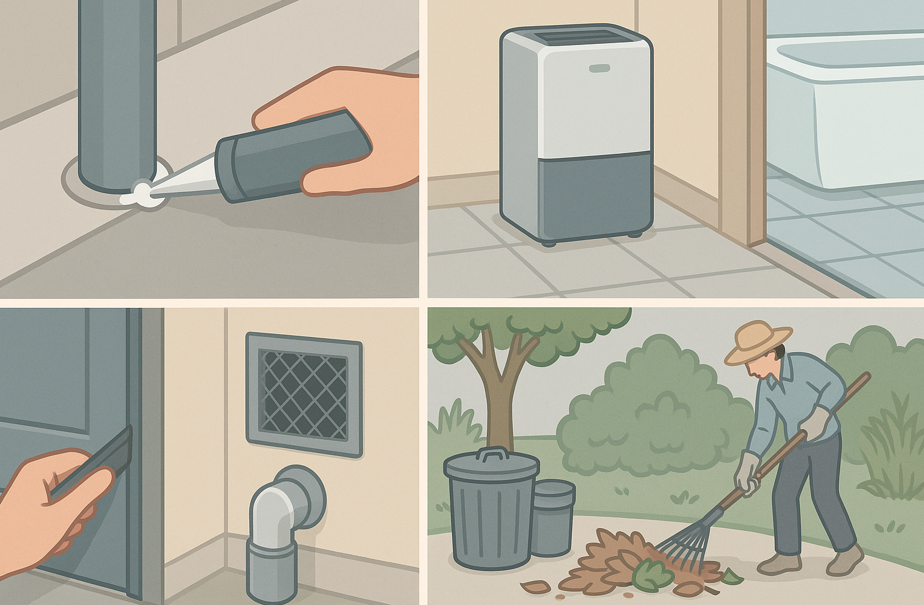

侵入経路の封鎖と環境改善

長期的な再発抑制には物理的な遮断と環境改善が欠かせません。

ドレンホースの先端に防虫キャップを取り付け、窓や玄関の隙間には隙間テープで気密を確保します。

換気口には防虫フィルターを装着し、基礎のひびはシーリングで補修します。

併せて湿気をためない工夫が役立ちます。

浴室や洗面の換気、屋外の落ち葉や雑草の除去、屋外収納の整理で隠れ家を減らし、侵入の動機を弱めます。

忌避剤の利用も選択肢ですが、表示された使用場所や頻度を守ることが前提になります。

ムカデは何を食べる?

ムカデは主に肉食性で、ゴキブリ、クモ、コオロギ、ミミズなどを捕食します。

視力よりも触角や振動感知に優れ、動く獲物に素早く反応します。

屋外では落ち葉や石の下、屋内では湿気が残る浴室やシンク周りで見つかりやすく、餌と水分の確保が行動の基盤になります。

したがって、ゴキブリの発生源を抑え、水回りを乾燥させる日常管理が、ムカデの侵入そのものを減らす近道だと考えられます。

ムカデにゴキジェットとムカデコロリ凍らすジェットの効果比較:まとめ

この記事のまとめです。

- ゴキジェットはムカデにも作用が期待できるが過信は禁物

- 有効成分イミプロトリンは神経伝達を阻害するとされる

- 厚い外骨格により到達性が左右され効果に差が出やすい

- 推奨距離と連続噴射で面を被覆し停止まで継続する

- 停止後は回収と密閉廃棄まで行い再起動を防ぐ

- 急停止が必要な場面は冷凍系を先に用いて安全確保

- メーカー情報では冷凍系はにおい残りが少ないとされる

- 通路の待ち伏せ処理は遭遇率の低減に寄与する

- 侵入経路の封鎖と湿気管理が長期対策の軸となる

- ゴキブリ抑制はムカデの餌資源を断つ効果が見込める

- 電子機器近傍では冷凍系を主体に材質影響を確認する

- 開けた床面では殺虫系を活用し観察と後処理を徹底する

- 再処理のタイミングは天候や汚れで見直すと維持しやすい

- 子どもとペットの動線から処理面を遠ざけて安全管理する

- 予防と駆除を組み合わせた二段構えで安定対応が可能