シマヘビのオスメス見分け方で迷っていませんか。

尾の太さや長さ、総排出腔まわりの形、尾下板の枚数、そしてヘミペニスの有無など、性別を見分けるためのポイントはいくつもあります。

さらに、プロービングやポッピングといった専門的な判定方法、幼蛇と成体での見分け方の違い、繁殖期に見られる行動差、飼育時の注意点まで、現場での知見と研究をもとにわかりやすく解説します。

本記事では、非侵襲的な外見観察から、専門家が行う定量的・侵襲的な手法の基礎、そして実際の飼育や繁殖計画で注意すべきポイントまでを網羅します。

数値データはあくまで一般的な目安であり、個体差や健康状態による例外にも丁寧に触れながら、安全かつ確実に性別を判定できる実践的な知識を身につけていただけます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 外見で押さえる要点と判定の限界

- 尾下板枚数など定量的指標の活用

- プロービング・ポッピングの特徴と注意

- 飼育と繁殖に応用するポイント

シマヘビのオスメス見分け方を徹底解説

まずは外見と行動から無理なく判定する流れを解説します。尾の形・長さ、頭部の相対サイズ、体型の一時的変化、幼蛇と成体の違い、繁殖期特有の挙動を順に押さえましょう。

シマヘビの性別を見分ける基本ポイント

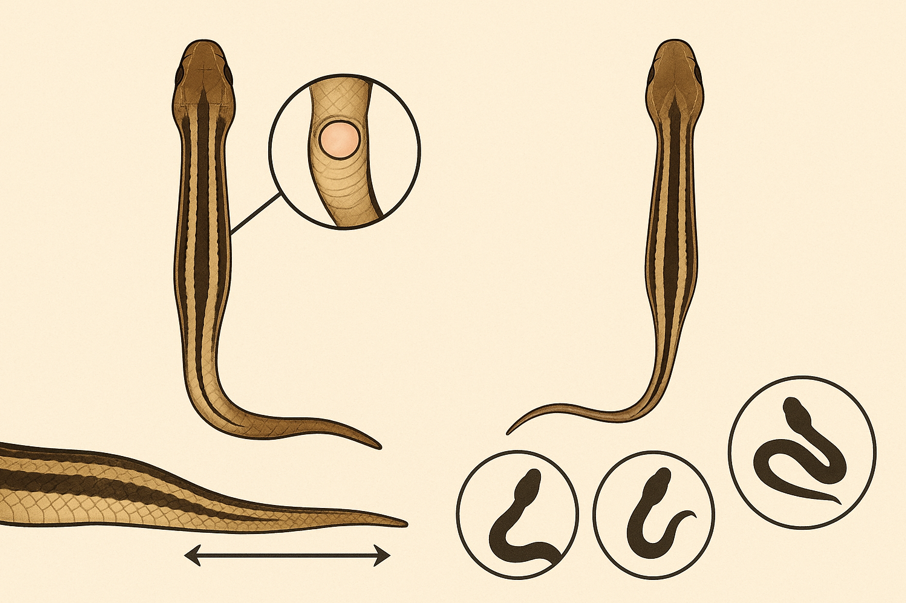

最初の一歩は総排出腔周辺の観察です。オスはヘミペニスを収納するスペースがあるため、総排出腔直後の尾基部が横から見ても上から見てもはっきりと太く見え、そこから緩やかに細くなります。

メスは収納スペースがないため、同じ部位から急峻にテーパーしていくのが一般的です。

さらに、全長に対する尾の長さ(尾長比)はオスで相対的に長く、メスで短い傾向があります

。ただしこれは個体差の重なりがあり、あくまで一般的な目安にすぎません。

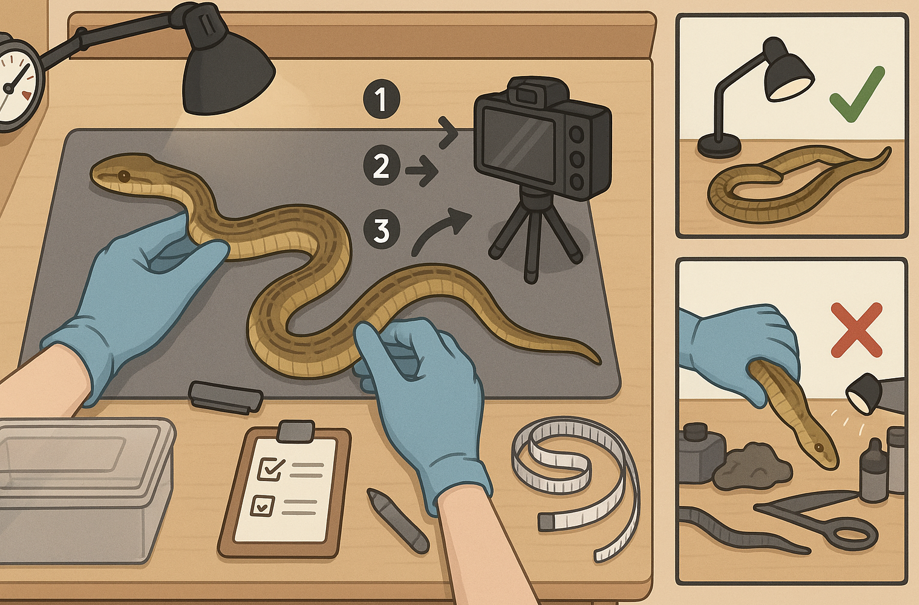

観察の際は保定と視点が重要です。

真上・真横・斜め後方の三方向から明るい照明下で確認し、体側の鱗列が作る影や蛇行姿勢によって輪郭が変形して見えないよう、できるだけ体をまっすぐに保ちます。

脱皮直後は鱗のエッジが鮮明で輪郭が読みやすく、判別に向くタイミングです。

加えて、最近の摂餌で腹部が膨らんだ個体は尾基部の相対感が狂うことがあります。

可能なら摂餌から数日おいて消化が進んだ状態で観察しましょう。

性判別の基本は複数指標の組み合わせです。

尾の形状、尾長比、頭部の相対サイズ、行動の季節変化といった要素を積み上げて整合性をとると、外見のみでも十分な「推定」に近づきます。

一方で、幼蛇や外傷個体、黒化個体(カラスヘビ)では視覚差が小さく迷うことがあり、その場合は後述の尾下板枚数や専門手法の検討に移行する判断が重要です。

安全上、素手による把持は避け、咬傷予防とストレス軽減を優先してください。

要点:外見判定は「尾基部の膨らみ+テーパーの度合い+尾長比」を核に、「頭部比率」「季節行動」を補助に据える。単独指標での断定は避けるのが鉄則です。

シマヘビの尾の長さと形状での判断方法

尾のテーパーと基部の膨らみ

尾は性差が最も視覚化される部位です。

オスは総排出腔直後の尾基部がふくらみ、そのまま数センチにわたり太さが持続してから緩やかに細くなります。

メスは総排出腔直後から円錐的にほっそりと絞られます。

観察時は、鱗の段差でできる影や体のねじれを避け、可能なら台に乗せて真上からシルエットを撮影して比較します。

全長に対する尾長比はオスで高く、メスで低い傾向ですが、極端に小柄なオスや大型化したメスなど例外もあります。

よって、尾だけで決め切らない姿勢が失敗を減らします。

| 特徴 | オスの傾向 | メスの傾向 | ポイント |

|---|---|---|---|

| 尾基部の形 | 総排出腔後が太く持続 | 総排出腔直後から細い | ヘミペニス収納部の有無 |

| 尾の細くなり方 | 緩やかなテーパー | 急峻なテーパー | 撮影角度で印象が変わる |

| 尾長(全長比) | 相対的に長い傾向 | 相対的に短い傾向 | 数値は一般的な目安 |

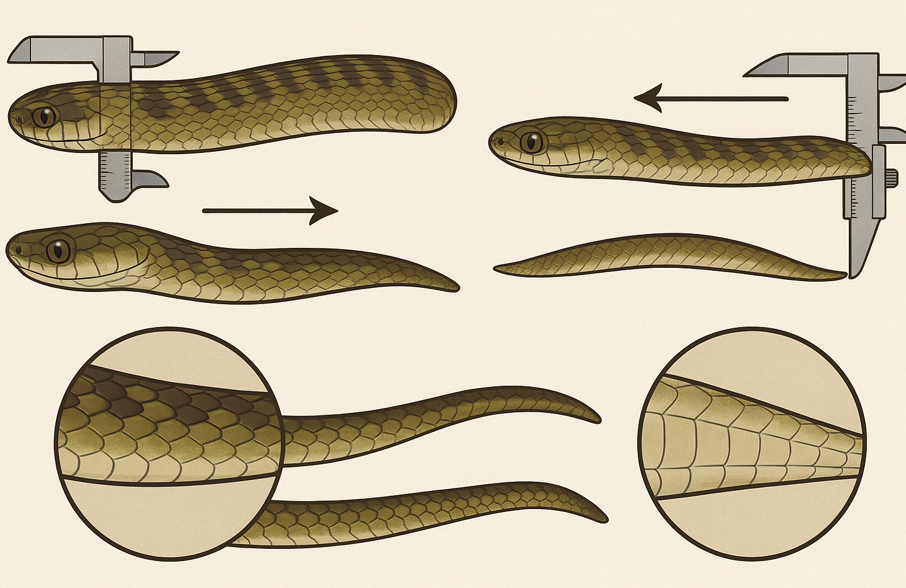

計測のすすめ

柔らかい裁縫メジャーで全長と尾長を別々に測り、記録用紙に残すと判断の精度が上がります。

私は計測の再現性を高めるため、毎回同じ台、同じ照明、同じ撮影距離をルーチン化しています。

測定誤差は誰にでも起こるため、最低でも二回以上の測定を行い、極端な値は除外しましょう。

環境温度が低いと体の張りが弱くなり真っ直ぐ伸びないことがあるため、保温箱で適温に整えてから短時間で実施します。

安全のため、長時間の保定や強引な伸展は避けてください。

嫌がる仕草が出たら一旦中断し、ヘビの体調を優先しましょう。

シマヘビの頭の大きさと体型の違い

成熟オスは頬部(側頭部)が発達し、胴に対する頭幅比がやや大きく見えることがあります。

対してメスは頭部から頸部にかけての連続性が高く、シャープで滑らかな印象です。

私は日常観察で、頭幅/胴幅比を写真から計測し、個体ごとに記録しています。

小さな差でも複数回の計測で傾向がみえると、外見判定の裏付けとして役立ちます。

体型差は季節性の影響も受けます。

抱卵期のメスは腹部が持続的に太くなりますが、摂餌直後の満腹や肥満でも同様に太く見えるため、時間スケールの違いに注意してください。

抱卵は週単位で輪郭が変化し、位置も固定的に膨らむことが多い一方、満腹は数日で解消しやすく腹部中央が偏って膨らみます。

観察日誌に摂餌・排泄・脱皮のタイミングを残すと、体型変化の原因を切り分けられます。

黒化個体(カラスヘビ)は縦縞が見えにくく、輪郭判断が難しいことがあります。

黒化と見分けの着眼点は、カラスヘビの正体と見分け方にまとめています。

結論として、頭部と体型の差は補助指標です。

尾の情報と矛盾しないかを常に点検し、単独での断定は避けましょう。

判断に迷うときは写真を残し、第三者(専門家)の目を入れるのが安全です。

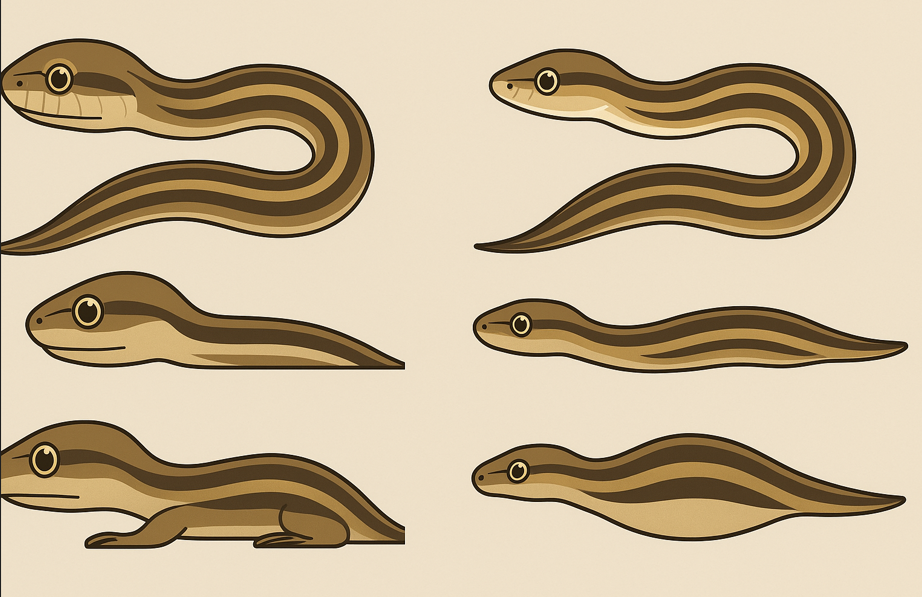

シマヘビの幼体と成体での見分け方の注意点

幼蛇は二次性徴が弱く、尾の膨らみもわずかで、外見差は成体ほど明確ではありません。

私は幼蛇については、外見で確信が持てない場合、外見+行動+定量の組み合わせで「推定」を出し、繁殖や同居など重大な判断が絡む場合のみ、後述の専門手法を検討する方針を取っています。

幼蛇でのポッピングは一見簡単に見えますが、圧の角度と強さ、指の支点位置を誤ると容易に外傷を招くため、未経験者の実施は厳禁です。

成体は繁殖期に外見差と行動差が増幅されます。

尾基部の膨らみ、頭部の相対サイズ、探索行動や闘争行動の発現などが重なり、総合判定の精度が上がります。

反面、過去の外傷で尾が部分欠損している個体では、尾下板のカウントや尾長比が使えないため、外見に依存した判定は危険です。

幼蛇は皮膚・粘膜が繊細で、乾燥や低温、高温に弱い傾向があります。

観察は短時間で切り上げ、作業環境の温湿度を適正に保ってください。ヘビの健康と安全が最優先です。

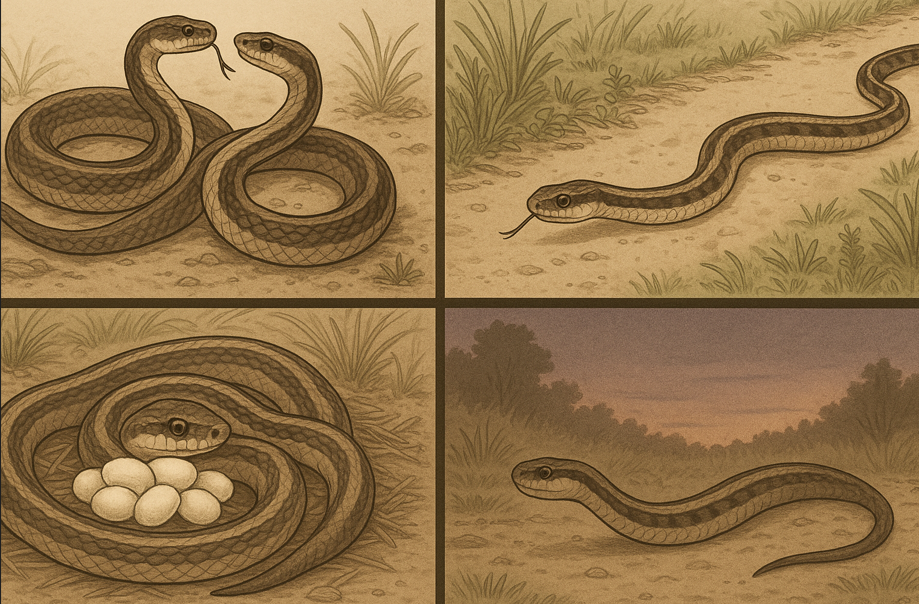

シマヘビの行動や性格から分かるオスメス差

春の繁殖期、オスはメスのフェロモンを辿って積極的に動き回り、他のオスと体を絡ませて押し合うような闘争行動を示すことがあります。

私は現場で、日中の晴天時に堤防沿いで直進的に移動する個体と、草地のエッジで滞在時間が長い個体の二タイプを観察します。

前者は探索行動が強いオスの可能性、後者は環境選択を慎重に行うメスの可能性が相対的に高い印象です。

ただし、行動は環境と気温に大きく左右されるため、単独の根拠にはしません。

抱卵メスでは摂餌頻度が落ち、腹部の膨らみと併せて観察すると推定精度が上がります。

一方、猛暑期には昼行性のシマヘビでも薄明薄暮へ活動時間がシフトし、行動差の読み取りが難しくなることがあります。

観察の時間帯設定と安全対策は、シマヘビが夜行性かを正しく理解に整理していますので、併読をおすすめします。

行動観察のときは、距離確保・退路確保・刺激回避が基本です。

子どもやペットが同伴のときは、まず安全圏へ下げてから観察に移りましょう。

飼育や繁殖で役立つシマヘビのオスメス見分け方

ここからは、客観性の高い定量手法と、専門家が扱う侵襲的手法の基本、そして飼育・繁殖に落とし込む運用ポイントを紹介します。安全と動物福祉を最優先に、無理のない範囲で判断しましょう。

シマヘビの尾下板枚数を使った見分け方

尾の腹側を覆う尾下板(Subcaudal Scales)の枚数は、尾長の客観的な代理指標で、外見の主観を補正できます。

一般にオスは枚数が多く、メスは少ない傾向が出ますが、統計分布の重なりがあるため、閾値一本での断定は危険です。

私の運用は、尾下板枚数+尾の形状+行動所見の一致をもって確信とします。

カウントの実務

写真で静止カウントするのが失敗が少ない方法です。

スマホでも構いませんが、接写で歪みが出やすいので、少し離れて望遠側で撮ると鱗の見切れが減ります。

総排出腔直後の最初の尾下板から、尾先の分岐・欠損手前までを数えます。

二列のペアを1枚として数える流儀と、左右をそれぞれ数える流儀があるため、記録用紙の但し書きで定義を固定しておきましょう。

尾が欠損している個体はカウントができないため、別手法に切り替えます。

| 手法 | 強み | 弱み | 使いどころ |

|---|---|---|---|

| 尾下板枚数 | 非侵襲・再現性が高い | 重なり域では不確実 | 集団の性比推定、外見と併用 |

| 外見(尾・頭・体型) | 迅速・負担が少ない | 主観の影響が大きい | スクリーニング、日常観察 |

| 行動観察 | 繁殖期に差が明確 | 季節依存・個体差大 | 繁殖計画の補助判断 |

あくまで一般的な目安です。重なり域の個体を外見だけで決めつけると、飼育ペアリングの失敗や同居トラブルの原因になります。

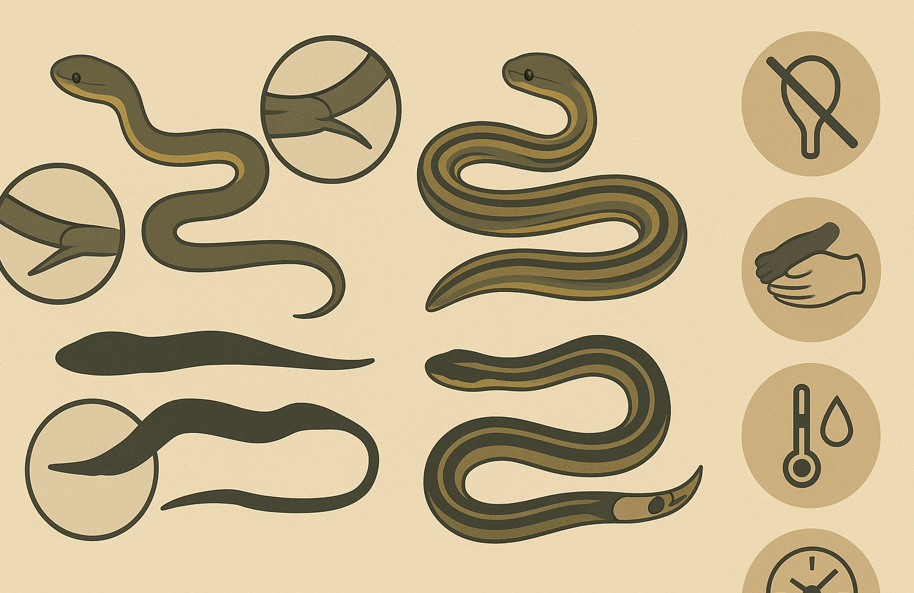

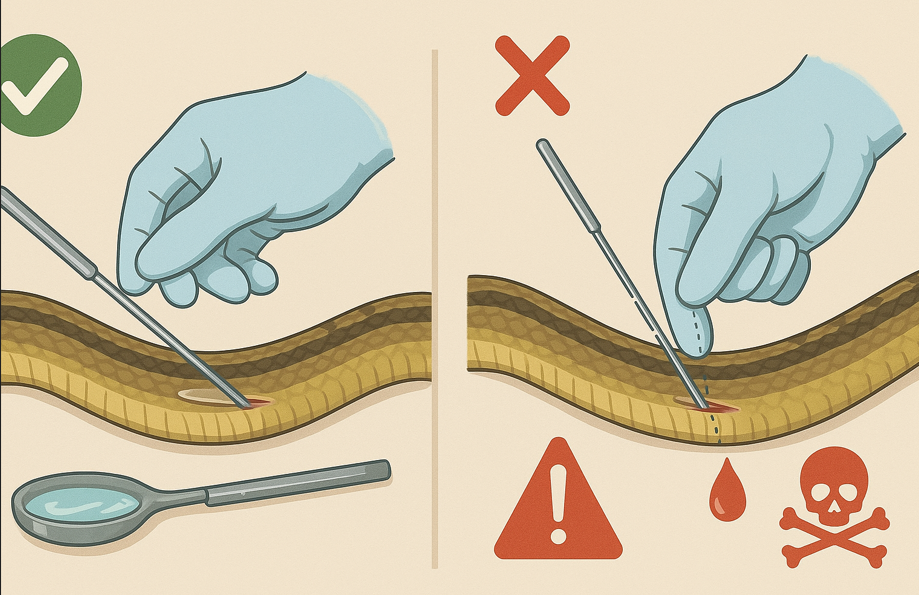

シマヘビのプロービング法の特徴とリスク

プロービングは、潤滑した先端が丸い専用プローブを総排出腔から挿入し、ヘミペニス収納嚢の有無と挿入深度で判定する手法です。

オスでは収納嚢に沿ってプローブが深く入り、メスでは臭腺や構造によって浅く止まります。

私は適切なサイズのプローブ、滅菌、十分な潤滑、そして二人一組の保定を最低条件にしています。

挿入角度は尾の軸に沿ってわずかに背側へ、力は「自重+α」程度で、抵抗があれば即時撤退。

無理な力で押し込むことは絶対にしません。

プロービングは確実性が高い一方で、誤技術は穿孔や出血、感染、将来の生殖・排泄機能障害につながる重大リスクを伴います。

未経験者の自己流は厳禁で、獣医師や熟練の爬虫類専門家に依頼してください。

研究領域では、網目ニシキヘビでプロービングが高い精度を示し、対照的に造影X線は精度が劣るとの比較研究が報告されています。(出典:BIOTROPIA「Comparative analysis of probing and contrast radiography for gender determination in reticulated pythons」)

プロービングの前後は器具と作業面を消毒し、作業時間を短く、動物のストレスを最小化します。

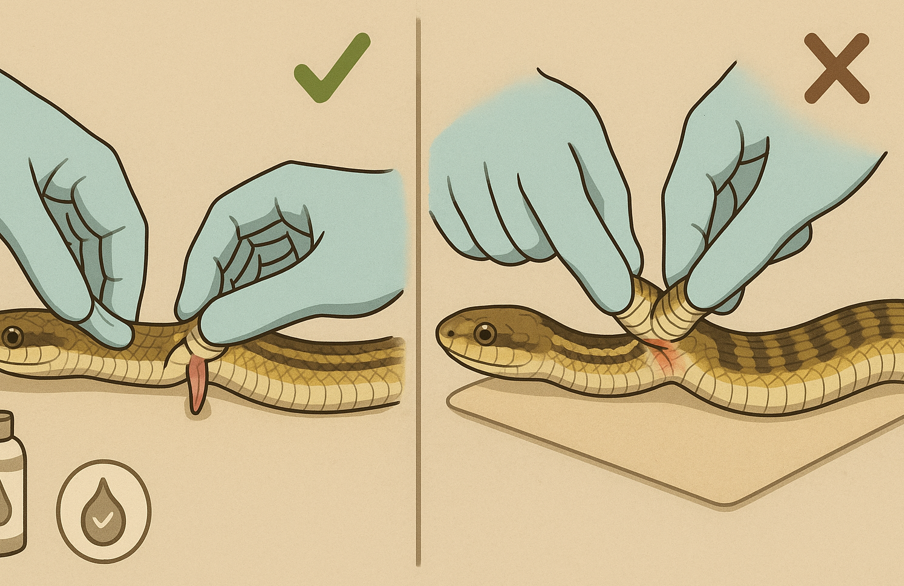

シマヘビのポッピング法での性別確認手順

ポッピングは、総排出腔周囲の組織に指圧を加え、幼蛇のオスでヘミペニスを一時的に外翻させて確認する手法です。

成体では筋が硬化し、外翻が困難になるため適しません。

私の現場手順は、滅菌後に滑り止めのある柔らかいマット上で、尾の根本を軽く支点にしつつ、腹側から背側へと僅かにずらす「面で押す」圧を用います。

点でつまむ・強く押し込むは厳禁で、皮膚裂傷や粘膜損傷のリスクが跳ね上がります。

外翻が見えないからといって圧を強めるのではなく、一度で決めない・無理をしないのが安全のコツです。

確認できたとしても、外見・尾下板・行動の所見と整合するかを必ず再点検します。

粘膜を露出させる以上、感染予防のための消毒と作業時間の短縮は必須で、違和感が残る場合は獣医師の診察を受けてください。

判断に迷う個体ほど、写真・動画記録が後からのレビューに役立ちます。

なお、ポッピングは「成功しない=メス確定」ではありません。

幼蛇でも外翻が得られないケースがあるため、陰性は確証にならない点を強調しておきます。

シマヘビの繁殖期に見られるオスとメスの行動差

繁殖期のオスは、風上側の地形や植生エッジを伝って広範囲に移動し、フェロモンコンタミの強い場所を重点的に探索します。

他のオスと遭遇すると、体を絡めて押し合い、頭部を持ち上げて優劣を示す闘争行動が見られることがあります。

これらは周辺にメスが存在する可能性の強いシグナルで、私の現場では周辺の隠れ場密度や日当たりの違いと併せて行動マップを作成し、観察効率を高めています。

メスは受精後、産卵適地の探索と体温管理に注力します。

抱卵に伴い滞在時間が長いスポット(石積み、斜面の裂け目、枯れ草の堆積部)を選び、摂餌頻度が下がる個体もあります。

これらの行動差は、外見判定の補助材料として有効ですが、気温や餌資源の分布で大きく変動します。

安全面では、観察ルートに退避スペースを確保し、子どもやペットを近づけないことが最優先です。

時間帯や注意点はシマヘビが夜行性かを正しく理解にまとめています。

行動の読み取りに自信がない場合は、写真のEXIF時刻+気温メモをセットで残すと、後から季節・時間帯の影響を切り分けやすくなります。

飼育環境でのシマヘビ性別判定のコツ

チェックリスト

- 保定と照明を整え、尾基部・総排出腔の輪郭が明瞭になる角度で撮影・観察する

- 最新の脱皮後など、輪郭が見やすいタイミングを選ぶ

- 尾下板枚数は写真で静止カウントし、記録を残す

- 幼蛇は外見判定を鵜呑みにせず、専門家の確認を前提にする

私が飼育現場で重視するのは、環境ストレスを減らす段取りです。

観察の直前にレイアウトを大きく変えない、保定は短時間で終える、作業後は給水と静穏を確保する、といった基本が判定のブレを抑えます。

家庭での安全対策と環境整備の基本は、ヘビの弱点と安全な予防・撃退に体系化しています。

観察や保定の段取り自体が不安な場合は、無理をせず専門家へ相談するのが最善です。

まとめ:シマヘビのオスメス見分け方を正しく理解する

結論として、シマヘビのオスメス見分け方は、外見(尾の形・尾長比・頭部比率)→定量(尾下板枚数)→専門手法(プロービング・ポッピング)の順で段階的に確度を高めるのが合理的です。

複数指標の一致をもって初めて確信に近づけ、グレーゾーンは安易に断定しないこと。

侵襲的手法は必ず専門家に依頼し、動物福祉を最優先してください。

観察の時間帯や安全対策は、行動特性の整理に役立つシマヘビは夜行性かの解説も参考にしつつ、飼育目的や個体の状態に合わせて無理のない計画を立てましょう。