玄関や洗面所、窓辺など、ふとヤスデ を家の中で1匹見つけて戸惑う方は多いものです。

偶然の迷入なのか、住環境に何らかの兆しがあるのか、放置してよいのか、それともすぐに対処すべきか――判断に迷いやすい場面です。

本記事では、まずヤスデを家の中で毎日見る状態なのか、たまたま入り込んだだけなのかを切り分ける視点を提示します。

あわせて、ヤスデが家の中で死んでる場合の扱いについても、衛生面と安全面の配慮を踏まえて整理します。

次に、住まいの構造や季節条件、湿度や明かりの影響といった背景から、ヤスデが家の中に侵入する主な原因を解きほぐします。

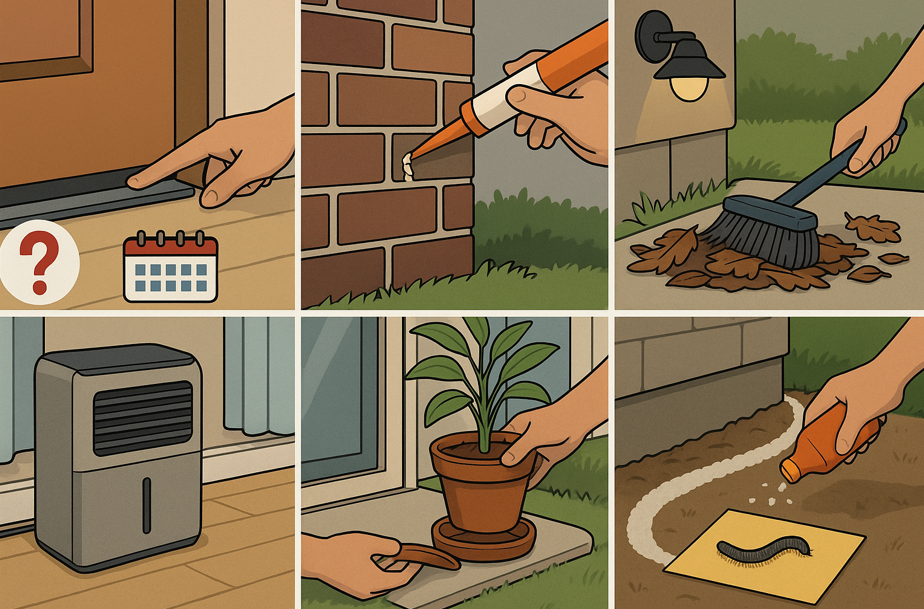

そのうえで、再発を抑えるための点検ポイントと実践しやすい対策を、準備物と手順、判断の基準がひと目でわかる形で示します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 1匹だけ見つかった場合の見極めと初動対応

- 家の中で毎日見る場合に考える原因と対処の全体像

- 死骸の処理手順と衛生面で気をつけるポイント

- 侵入経路の塞ぎ方と屋外環境の整え方の実践術

ヤスデを家の中で1匹見つけたとき

ヤスデが家の中に侵入する主な原因

ヤスデの生態や繁殖サイクル

ヤスデは何によってくるのか

ヤスデは家の中のどこにいる?

ヤスデが家の中で死んでる場合の注意点

ヤスデが家の中に侵入する主な原因

ヤスデは高湿度と有機物が豊富な環境で増えやすい土壌性の節足動物です。

落ち葉層、敷石の裏、花壇のマルチ材や鉢底、基礎周りの土壌など、暗くて湿った場所に潜み、枯死植物片などの有機物を摂食しながら生息します。

屋外環境が長雨や台風、散水の過多、逆に乾燥や高温により急変すると、より安定した湿度と温度を求めて移動し、結果として住居内へ入り込むことがあります。

特に梅雨期から秋口にかけては、降雨直後に地表へ多数が出現し、基礎や開口部に集中する傾向が観察されます。

侵入が起きやすい環境条件

屋外が過湿になると土壌中の酸素供給が低下し、ヤスデは体表からのガス交換効率を保つため地表や構造物のすき間へ移動しやすくなります。

逆に強い日射と乾燥が続くと体内の水分保持が難しくなるため、基礎の陰や屋内の脱衣所・玄関土間など、蒸散が少ない場所を選んで一時的に避難します。

雨量が多い時期は暗渠や雨水の流路に沿って移動し、基礎と地面の取り合い部や犬走りに沿って集積するパターンもよく見られます。

建物の典型的な侵入経路

建物外皮のわずかな欠損や部材の劣化は、細長い体を持つヤスデにとって十分な通り道になります。具体例として、以下のような箇所が挙げられます。

- 基礎コンクリートのヘアクラックや打継ぎ部の細隙

- 勝手口や玄関ドアの下端の隙間、劣化したドアスイープや気密ゴム

- 網戸の破れやフレームの反りによる微小な開口

- エアコン配管や給湯器配管の貫通部まわり、シール材の痩せ

- 床下点検口、通気口、配電盤周辺のケーブル引込み部

一般に、成体ヤスデは断面数ミリ程度の開口があれば通過できるため、1〜3mm規模の連続した隙間でも侵入リスクは残ります。

経路が複合しているケースでは、外周のマルチ材から基礎沿い、そしてドア下端へと続く“湿った導線”が形成され、侵入頻度が高まります。

明暗差と光への反応

ヤスデは強光を避ける性質がありますが、夜間に玄関灯や室内照明が窓越しに漏れると、外壁面での行動が活発になり、サッシ周辺へ誘引されることがあります。

とくに、外壁のテクスチャやコーキングの段差は移動の足場となり、光源に近い開口へたどり着きやすくなります。

玄関灯を点けっぱなしにする、カーテンの閉め忘れが続く、といった小さな要因の積み重ねが、侵入個体数の増加につながります。

点検チェックリスト(原因把握のための要点)

- 雨後や散水後に基礎周りで個体数が増えていないか

- 犬走りや花壇のマルチ材が基礎に密着し“湿りの帯”を作っていないか

- 玄関や勝手口のドア下端に光漏れや風抜けを感じないか

- 網戸の下辺・戸車付近・枠との当たりに歪みや破れがないか

- 配管の貫通部でシール材のひび割れや痩せが進行していないか

侵入経路と応急対策の整理(早見表)

| 想定される侵入箇所 | 現象のヒント | 低コストの応急処置 | 恒久対策の方向性 |

|---|---|---|---|

| 玄関ドア下端の隙間 | 雨後に敷居付近で個体を発見 | 仮のドアスイープ貼付 | 気密ゴム交換・ドア下部の調整 |

| 網戸の破れ・歪み | 夜間の室内照明でサッシに集まる | 補修テープで塞ぐ | 網戸張替え・枠の建付け調整 |

| 基礎の微細クラック | 基礎沿いに集積し室内へ点在 | 止水性シーラントで充填 | ひび割れ補修材と防蟻・防虫配合材で再施工 |

| 配管貫通部まわり | 水回りや脱衣所で出現 | 一時的にパテで封止 | 屋外側から気密防水仕様で再シール |

こうした背景と観察ポイントを押さえることで、原因の切り分けが行いやすくなります。まずは雨後の動線と建物外皮の微小な隙間を関連づけて確認し、外周の過湿要因の低減と開口部の気密回復から着手すると、再侵入の抑制に結びつきます。

ヤスデの生態や繁殖サイクル

ヤスデは落ち葉や枯れ木などの有機物を分解して生きる腐食食性で、基本的に人や家財を直接かじることはありません。

多湿で暗い環境を好み、昼間は物陰に潜み、雨天時や夜間に活動が活発になります。

多くの種は年に一度の繁殖期を持ち、雨が続く季節に地表への出現頻度が上がり、幼体が増える傾向が見られます。

季節変動の見方

- 雨量が急増した直後は一時的な侵入が増えやすい

- 気温が上がる季節は屋外活動が活発になりやすい

- 乾燥が続く時期は屋内での目撃は減少しやすい

これらの特性を知っておくと、一時的な侵入なのか、環境要因が整って常態化しているのかの見極めに役立ちます。

ヤスデは何によってくるのか

誘因は主に湿度、隠れ場所、微細な有機物です。

庭木の落ち葉堆積、腐葉土やウッドチップ、ベランダの鉢底の土、室外機下の湿った汚れなどが安住場所になりやすいです。

建物に近い場所でこれらが重なっていると、外壁沿いに個体が集まり、窓や基礎のすき間から侵入しやすくなります。

屋内では、玄関マット下や観葉植物の鉢の受け皿、洗面脱衣所のすみ、洗濯機パンの隅など湿気がこもるところに留まることがあります。

明確な餌を設置しているわけではなくても、埃や微細な有機物、結露水などが残っていると留まりやすくなると考えられます。

ヤスデは家の中のどこにいる?

屋内での初期目撃は、外気と接する導入部や湿気が集まりやすい動線に偏る傾向があります。

玄関、洗面所、浴室前、トイレ周辺、ベランダに面したサッシまわりは、換気回数が多く微細なすき間も残りやすいため、侵入直後の滞留地点として把握しておくと探索効率が上がります。

特に床面と接するライン状の空間は移動に利用されやすく、巾木や敷居、配管の取り合いを沿って進む行動が見られます。

室内環境では、相対湿度が60〜80%程度に保たれた暗所がねぐら候補になりやすいと考えられます。

家具の背面や家電の下、押し入れの隅、観葉植物の鉢周辺などは、日射が当たりにくく、わずかな結露水や土壌水分が維持されやすい場所です。

これらの条件が重なると定着時間が伸び、同じ区画で繰り返し目撃されることがあります。

屋外からの侵入経路としては、床見切り材と巾木の取り合い、敷居レールの溝、ドア下端のゴムの劣化部、サッシの排水孔まわりなど、幅2〜3mm程度の連続したすき間でも通過可能とされています。

探索の際は、巾木沿いの直線ルートを懐中電灯で低角度からなめるように照らすと、体表の光沢と微細な影で見つけやすくなります。

見失った場合は、水回り→玄関→窓際→家具下→押し入れの順に、湿りと暗さが重なる場所から再確認すると発見率が上がります。

夜間や雨天は活動が活発になるため、その時間帯に再度チェックすると動いている個体を見つけやすくなります。

捕獲は、紙コップと厚紙で静かにすくい上げる方法が安全で、皮膚刺激を避けるため薄手の手袋を用いると安心です。

乾いたティッシュで強くつまむと体液を刺激するおそれがあるため避け、見つけ次第で速やかに屋外へリリースするか、自治体の指示に沿って処分方法を選択します。

屋内で繰り返し目撃される場合は、室内だけでなく外周の落葉堆積やプランター下の保水状況など、滞在源と侵入源の両面を点検することが原因特定の近道になります。

下表は、よく見つかる場所と背景要因、確認ポイントを整理した早見表です。位置の見当をつけてから効率的に順路を決める際に役立ちます。

| 場所・設備 | 背景要因の例 | 観察のコツ | 併せて見るポイント |

|---|---|---|---|

| 玄関・土間 | 外気導入とドア下のすき間 | タイル目地と巾木沿いを低角度で照射 | ドアスイープの摩耗、ゴム劣化 |

| 洗面・浴室前 | 水蒸気と結露で湿度が高い | マット下と巾木内角を重点確認 | 換気扇稼働、排水トラップ周り |

| トイレ付近 | 給排水配管の貫通部 | 便器背面の影と配管基部 | シーリング材の隙、床材の継ぎ目 |

| サッシ・ベランダ側 | サッシ排水・外気の出入り | レール溝とコーナー部の溜まり | 網戸の破れ、戸車のガタ |

| 家具裏・家電下 | 暗所とわずかな湿り | 床の埃だまりと壁際ライン | 配線貫通孔、床見切りの段差 |

| 観葉植物周り | 鉢土の保水と受け皿の水 | 受け皿裏と鉢底穴周辺 | 過湿の有無、用土の乾湿バランス |

屋内での分布は、湿度・暗さ・連続した細隙という三条件の重なり具合で説明できます。

これらの条件がそろったエリアを優先的に点検することで、短時間で所在を突き止めやすくなります。

なお、学術機関や公的機関の資料でも、屋内では浴室や地下などの湿潤箇所に出現しやすく、屋外の降雨後に侵入が増える傾向が示されています。

見つからない場合は、一度室内の相対湿度を可視化してみるのも有効です。

簡易湿度計を各室の床際に設置して24時間の変動を記録すると、特定の時間帯だけ湿度が上がる区画が見つかり、そこが移動ルートや滞留点になっていることがわかります。

以上の観点を押さえると、行動特性に沿った効率的なサーチと再発の予防につながります。(出展:University of California Statewide IPM Program Pest Notes: Centipedes and Millipedes)

見つからない場合は、一度室内の相対湿度を可視化してみるのも有効です。

簡易湿度計を各室の床際に設置して24時間の変動を記録すると、特定の時間帯だけ湿度が上がる区画が見つかり、そこが移動ルートや滞留点になっていることがわかります。

以上の観点を押さえると、行動特性に沿った効率的なサーチと再発の予防につながります。

ヤスデが家の中で死んでる場合の注意点

死骸はティッシュや使い捨て手袋を用いてつまみ、密閉できる袋に入れて可燃ごみとして処分します。

床面に体液が残ることがあるため、拭き取り後に中性洗剤で軽く清掃し、よく乾かします。換気を行い、周囲に他個体がいないかも確認します。

薬剤で処理した直後は、製品ラベルの安全記載に従って清掃と換気を行うことが推奨されています。

衛生面の一般的な配慮として、処理後の手洗いを徹底し、食器や調理台付近で見つかった場合は周囲の拭き掃除を行うのが無難です。

ヤスデを家の中で1匹見た後に取るべき行動と対策

ヤスデが家の中に入ったらどうすればいい?

ヤスデの侵入を効果的に防ぐ対策

ヤスデを放置するとどうなる?

ヤスデを家の中で毎日見る場合の対処法

再発防止のための環境改善ポイント

ヤスデが家の中に入ったらどうすればいい?

まずは落ち着いて捕獲します。

コップなどで覆い、厚紙を差し込んで密閉袋に移すと、床を汚さずに処理しやすいです。

屋外へ放す場合は建物から離れた植栽帯や土の上に放し、すぐに戻らないよう外壁沿いから距離を取ります。

踏みつぶすと床に痕が残ることがあるため、避けたほうがきれいに済みます。

薬剤使用の考え方

室内での常用散布は避け、ピンポイントな不快害虫用エアゾールを短時間だけ使用するのが扱いやすいです。

製品ラベルによると、換気や噴霧量の上限、食品やペットへの配慮が示されています。安全な取り扱い方法が案内されていますので、使用前に必ず確認してください。

捕獲後は侵入経路の目星を付け、玄関やサッシ下、配管周りにすき間がないかを点検します。1匹だけでも、近くにもう1匹いる可能性があるため、その日のうちに周辺を軽くチェックすると再侵入の早期発見につながります。

ヤスデの侵入を効果的に防ぐ対策

再発を減らすには、屋外環境の整えと建物の密閉性向上を同時に進めます。

屋外側の整え

- 外壁から1メートル程度の帯状エリアは落ち葉とマルチ材を薄く保つ

- 植木鉢の受け皿の水はこまめに捨て、鉢底の土を乾きやすくする

- 玄関灯は必要時だけ点灯し、夜間の長時間点灯を避ける

- 雨樋の排水周りや室外機下のぬかるみを改善する

建物側の封じ

- 玄関ドア下のドラフトストッパーやゴムパッキンを交換

- 網戸の破れやサッシの戸車の歪みを補修

- 配管貫通部のすき間をシーリング材で充填

- 床下換気口に細かなメッシュを追加

対策の比較表(例)

| 対策項目 | 即効性 | 持続性 | コスト感 | ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 玄関ドア下の隙間解消 | 高い | 高い | 中 | 体感の侵入数が減りやすい |

| 外壁際の落ち葉除去 | 中 | 中 | 低 | 誘因源を減らし総量を抑える |

| 配管周りのシール | 中 | 高い | 低 | 小動物や他害虫にも有効 |

| 玄関灯の点灯削減 | 中 | 中 | 低 | 夜間の集まりを抑制 |

ヤスデを放置するとどうなる?

放置しても家財への深刻な被害は基本的に生じにくいと考えられますが、次のリスクが増えます。

まず、死骸の発見頻度が上がり、衛生上の不快感が続きます。

雨天時や梅雨時期には個体数が増えて床や壁での目撃が重なることがあり、心理的負担が大きくなります。

稀にペットが口に入れてしまう恐れもあるため、見つけ次第すみやかに処理するほうが安心です。

薬剤使用を前提としない物理的な対策(捕獲、隙間封鎖、清掃)でも一定の効果は期待できます。

以上の点を踏まえると、見つけた個体の処理と同時に、侵入経路の特定と屋外環境の整えを並行して進めるのが合理的です。

ヤスデを家の中で毎日見る場合の対処法

毎日のように目撃する場合は、一時的な迷入ではなく、建物周りの環境要因が寄与している可能性が高まります。

外壁沿いの落ち葉堆積、花壇のマルチ材の厚盛り、ウッドデッキ下の湿潤、ベランダ排水の滞留などを点検し、優先順位を付けて是正します。

優先度の付け方

- 玄関・勝手口・サッシ周辺の隙間を封じる

- 外壁から近い土やマルチ材を薄くして乾きやすくする

- 観葉植物の受け皿や室外機下の湿りを解消する

- 夜間の照明運用を見直す

短期的には、外壁際に不快害虫用の忌避剤や粉剤を帯状に処置する方法もあります。

メーカー情報によると、降雨で効果が低下しやすいとされていますので、天候に合わせて補充する運用が前提となります。

過度に頼らず、物理的な環境改善を主軸に据えることが継続的な抑制につながります。

再発防止のための環境改善ポイント

日常の管理で再侵入の確率を大きく下げられます。玄関周りは毎週ほうきで落ち葉と埃を掃き出し、雨の後は外壁際のぬかるみや溜まり水を確認します。

ベランダは排水口のゴミ詰まりを取り、鉢底の土が長期間湿ったままにならないよう、受け皿の水を捨てて風通しを確保します。

室内は、玄関マットやバスマットの下を乾かし、観葉植物の水やりを必要量にとどめます。

巾木沿いの埃を取り除くと、薄い有機物の堆積が減り、留まりづらくなります。

これらを習慣化すれば、季節的な出現ピーク時でも目撃頻度を抑えやすくなります。

ヤスデを家の中で1匹見かけたのは偶然か兆候か?侵入原因と具体策:まとめ

この記事のまとめです。

- ヤスデ1匹の発見は一時的迷入か環境要因かを見極める

- 雨後や夜間は活動増で侵入しやすくなる傾向がある

- 死骸は手袋で回収し洗剤拭き取りと換気を徹底する

- 室内で見失ったら水回りと玄関周りを重点的に探す

- 玄関ドア下や配管周りなど典型的な隙間を点検する

- 外壁際の落ち葉とマルチ材を薄く保ち湿気を減らす

- 観葉植物の受け皿の水は放置せずこまめに捨てる

- 玄関灯の長時間点灯を避け夜間の集まりを抑える

- 忌避剤は天候で効果が落ちやすく補充前提で使う

- 殺虫スプレーは製品表示の安全記載に従い短時間

- 網戸の破れや戸車の歪みを早期に補修して封じる

- 巾木沿いの埃を掃除して留まりやすさを下げる

- ベランダ排水口の詰まりを解消し水はけを確保する

- 毎日見る場合は環境改善と隙間封鎖を同時に進める

- 習慣的な清掃と点検で季節ピーク時も抑制しやすい