ベランダや公園での糞害や鳴き声に疲れ、鳩は絶滅してほしいと考える人は少なくありません。

しかし、感情の前に仕組みを知ると、取るべき行動が見えてきます。

鳩が減らない理由には、繁殖や都市環境、法規制など複数の要因があります。

また、鳩が絶滅した場合の生態系への影響は、害の軽減だけで語れない大きな広がりを持ちます。

本記事では、歴史と科学、法律と実務の観点から、短絡的な発想に陥らず、被害を減らす現実的な方法を提示します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 鳩が減らない理由と都市で増える背景

- 鳩が絶滅した場合の生態系への影響の全体像

- 違法行為を避けつつ被害を抑える実務的手順

- 感情に流されない代替策と地域での合意形成

鳩は絶滅してほしいと感じたら

鳩が減らない理由

鳩はどこで死んでる?

鳩を殺してはいけない理由

すでに県内で絶滅寸前のシラコバト

悲劇の絶滅種リョコウバト

鳩が減らない理由

都市部で鳩が目立ってしまう背景には、複合的な要因があります。

まず、繁殖の特性があります。ドバトは長い繁殖期を持ち、条件が整えば年に複数回産卵します。

温暖化や室外機などの熱源によって冬でも営巣が可能な環境が生まれ、通年で繁殖が続く例もあります。

群れで生活するため番いを見つけやすく、育雛と抱卵が重なることで個体数の増加につながります。

次に、天敵の少なさが挙げられます。都市で常時見かける天敵はカラスや猫に限られ、猛禽類との遭遇は稀です。

捕食圧が弱いことで、群れの規模を維持しやすくなります。

さらに、人為的な要因も大きいです。公園での給餌や放置された可食廃棄物、建物構造が作る安全な隙間や梁などは、餌場とねぐらを提供します。

ベランダの室外機周りや屋上設備は、原種が好む岩場の代替環境になりやすいことも見逃せません。

最後に、法制度の影響もあります。野生鳥獣保護の枠組みのもとで無許可の捕獲や殺傷が禁じられているため、安易な駆除に頼れず、結果として対策の質と運用が問われます。

以上を踏まえると、増加の根は単一ではなく、環境・行動・法規の組み合わせにあります。

鳩はどこで死んでる?

街中で鳩の死骸をほとんど見ないのは、死なないからではありません。

多くは人目につきにくい場所で弱り、静かな隙間や植え込み、屋内の梁やダクト周辺で息絶えます。

小動物やカラス、微生物の分解により短時間で痕跡が消えることも頻繁です。

清掃事業者や管理会社が早期に回収するケースも多く、一般の目に触れにくくなっています。

また、野生動物は体調を崩すと外敵から身を守るために人目の少ない場所に隠れる習性があり、結果的に発見されにくくなります。

これらの事情が重なり、死骸を見かける頻度が低くなると考えられます。

鳩を殺してはいけない理由

日本では野生鳥類が保護の対象とされ、無許可での捕獲・殺傷・卵の廃棄が禁じられています。

ドバトも対象に含まれ、狩猟鳥獣ではないため、意図的な殺傷は認められていません。

違反には懲役や罰金などの罰則が科されると定められています。許可制の有害鳥獣対策は存在しますが、自治体の手続きや専門業者による適法な施工が前提で、個人が独断で行うことはできません。

法の目的は、種の保存と適切な管理の両立にあります。

被害の発生を理由にしても、違法な手段に踏み込めば法的リスクだけでなく、地域の合意や安全性を損なう結果を招きます。

まずは環境改善や侵入防止、清掃といった非致死的手段を軸に、必要に応じて行政や専門家に相談する流れが現実的です。

すでに県内で絶滅寸前のシラコバト

シラコバトは地域の象徴として親しまれてきましたが、近年は生息環境の変化などで、県内の生息状況が極めて厳しい段階にあるとされています。

身近なハト類と一括りにされがちですが、保全対象としての重みは大きく、安易な排除感情が希少個体群に誤って向かうリスクにも配慮が必要です。

地域での配慮事項としては、繁殖期の営巣地への立ち入りや撮影の過度な接近を避けること、耕作地や緑地の適切な管理、野外での給餌の自粛などが挙げられます。

希少な在来種の現状を知ることは、被害軽減と生物多様性の両立を考える第一歩になります。

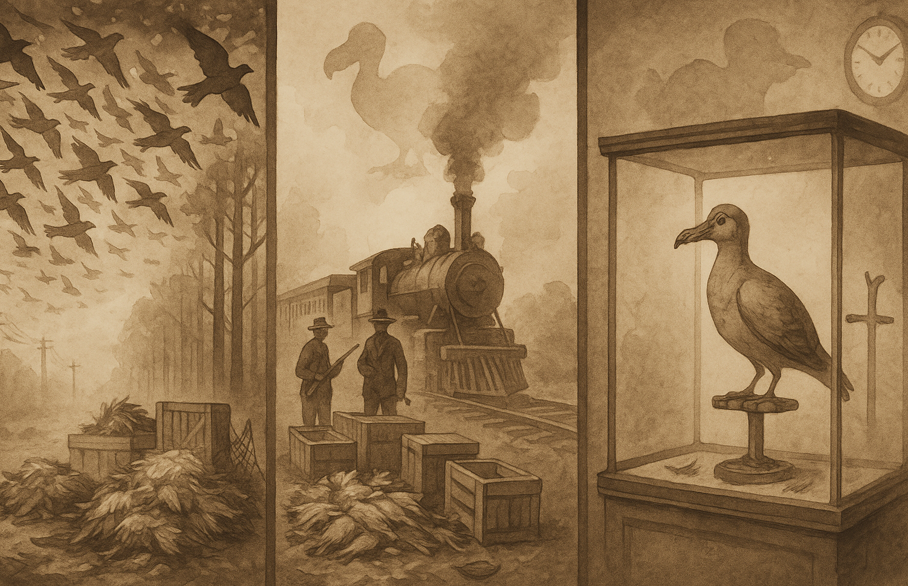

悲劇の絶滅種リョコウバト

北米にかつて無数にいたリョコウバトは、短期間で壊滅的に減少し、1914年に最後の個体マーサが動物園で死を迎えました。

巨大な群れが空を覆い、営巣地では木々が折れるほどの重さになった記録が残ります。

市場価値と娯楽を背景にした乱獲、通信や輸送の発達による効率的な捕獲、雛の大量採取、営巣地の破壊が重なり、数十年で個体群維持の限界を超えました。

この歴史は、数が多いからといって永続的とは限らないこと、個体群が臨界を割ると回復が難しいことを示しています。

近現代の都市鳥の管理でも、短期的な感情や過度な圧力ではなく、科学的管理と法の枠組みが不可欠である教訓として受け止めるべきです。

鳩は本当に絶滅してほしい?代わりの選択肢

鳩が絶滅した場合の生態系への影響

絶滅したハトのストーリー

鳩が絶滅、カラスが絶滅どっちが良い?

被害を減らす現実的な対策案

鳩が絶滅した場合の生態系への影響

鳩類が地域から消えると、いくつかの連鎖が起きます。

まず、昆虫や植物の種子をめぐる関係が崩れます。鳩は種子や果実を食べ、移動とともに散布します。

散布が弱まると、森の更新や樹種構成に変化が生じ、長期的には森林の質に影響が及びます。

また、鳩が捕食していた餌資源が偏ることで、他の動物群のバランスにも歪みが生まれます。

昆虫の増減は農作物や都市緑化にも跳ね返り、結果として人間の生活に新たな負担が発生する可能性があります。

さらに、鳩の存在が生態系の一部の種の行動や営巣に間接的な影響を与えているケースもあり、個別の被害が減っても全体最適にはならない懸念があります。

要するに、単一種の不在は意図せぬ副作用を伴いがちで、極端な解決策ほどリスクが高くなります。

絶滅したハトのストーリー

ハト類の歴史には、人間社会との濃い接点があります。

伝書鳩として活躍した系統、愛玩や食用としての家禽化、そしてリョコウバトのように人間活動が引き金となって姿を消した種もあります。

一方で、長らく目撃がなく絶滅と見なされかけた種が再発見された例もあり、保全の現場は希望と課題が交錯します。

これらの物語が示すのは、私たちが自然に与える影響の大きさと、戻せるものと戻せないものの境界です。

過去の失敗を踏まえ、都市での共生のためには、被害を減らしつつ種の存続を損なわない設計が求められます。

鳩が絶滅、カラスが絶滅どっちが良い?

どちらかがいない世界を仮定する問いは、現実的には好き嫌いだけで判断できません。

両者は異なる生態的役割を担い、都市での課題も性質が違います。比較は発想の整理には有効なので、主な観点をまとめます。

| 観点 | 鳩 | カラス |

|---|---|---|

| 主な食性 | 種子や穀類、残飯 | 雑食性、死骸や生ごみも利用 |

| 代表的な被害 | 糞汚損、営巣による設備影響 | ゴミ荒らし、騒音、学習による行動 |

| 生態系での役割 | 種子散布、低位栄養段階の資源化 | 死骸処理、弱った個体の除去 |

| 管理の肝 | 給餌と営巣環境の排除 | ゴミ管理と行動学的対策 |

| 法的扱い | 野生鳥類として保護対象 | 同左(自治体の管理枠組みあり) |

以上の通り、どちらかを消す発想ではなく、問題の発生メカニズムに即した管理設計が現実的です。地域の衛生・安全・景観の目標に合わせ、資源管理と行動制御を組み合わせるのが近道です。

被害を減らす現実的な対策案

感情に頼らず、再現性の高い手順で進めます。

まず、餌を断ちます。住戸や施設では、可食ゴミの密閉、屋外のペットフードや受け皿の放置防止、バードフィーダーの撤去など、資源を徹底的に減らします。

次に、営巣と停留の阻止です。ベランダや庇、看板の上には、ネットやメッシュでの物理遮断、ワイヤーやピンでの停留防止、段差やパイプへの取り付け具で着地を不安定にします。屋上や梁周りは、点検と封鎖を計画的に行います。

清掃も重要です。糞は病原体を含む可能性があるため、マスクや手袋を用い、湿潤化して舞い上がりを抑えてから除去します。

消毒は素材を傷めない範囲で行い、再付着を防ぐための保護塗装や凹凸の解消も検討できます。

集合住宅や商業施設では、掲示や規約で給餌禁止を明確化し、発見時の連絡体制を整えます。

繁殖期には雛への配慮が必要になるため、作業時期の調整や専門業者への相談が現実的です。

高所や稼働中設備が絡む現場では、安全管理や資格が不可欠で、適法な施工体制が結果的にコスト削減につながります。

鳩は絶滅してほしいと感じた人へ現実的対策と法律の基礎知識:まとめ

この記事のまとめです。

- 鳩が増える背景は繁殖特性と都市構造の相乗作用

- 天敵の少なさと人間の給餌が群れの維持を後押し

- 法の枠組みがあり独断の捕獲や殺傷は許されない

- 希少な在来種に誤った排除感情が向かない配慮が必要

- リョコウバトの歴史は数の多さが安全でない教訓

- 絶滅は被害軽減ではなく副作用の連鎖を生みやすい

- 鳩が絶滅した場合の生態系への影響は長期に及ぶ

- 感情ではなく科学的管理と地域合意が成果を左右

- 餌資源の遮断と営巣場所の封鎖が対策の起点

- 清掃は防護具と湿潤化で安全と衛生を両立する

- 集合住宅では給餌禁止の明文化と周知が鍵となる

- 高所や設備周りは専門家の安全管理と資格が要件

- 比較よりも問題の発生メカニズムに即した設計が有効

- 短期の駆除発想より長期の再発防止設計が費用対効果

- 鳩が絶滅してほしいと考える前にできる現実策は数多くある

関連記事

- 鳩の鳴き声「ウーウー」の意味と種類別の違いと対処法を解説

- 鳩にゴキジェットは効く?法的注意と再発防止の最適解ガイド

- 鳩にハイターをかける是非を検証|清掃方法と法令上の注意点

- 鳩の卵1個を見つけたら?衛生・騒音・腐食リスクと安全な対処法

- 鳩は巣作りが下手に見える理由と営巣時期、住宅での予防ガイド

- 鳩にポップコーンの疑問解消:与える前に知る基礎知識と実践策

- 鳩に毒餌は使えない!法令遵守で進める防除と予防策を完全解説

- 鳩が汚い理由と危険性:衛生リスクと掃除方法・予防策を徹底解説

- 鳩を飼う前に知る基本と飼い方ガイド|法律と飼育のポイント

- 鳩で茶色と白の個体の出現背景と識別・観察ポイントを徹底解説

- 鳩が気持ち悪いと思う理由と対処法:音とにおい対策と業者選びのコツ

- 鳩を食べる国はどこ?地域分布・料理・法律と栄養の基礎を網羅

- 鳩を触ると病気になる?家庭でできる清掃手順と予防策を完全解説