アライグマの駆除にバルサンが使えるかと考える人は多いようです。

しかし、今すぐ追い出せるのか、実際に効くのか、安全面はどうかが気になると思います。

この記事では、アライグマにバルサンが効く理由や、アライグマにバルサンを使うときの注意点、さらにアライグマが苦手な匂いは?という疑問まで、具体的な手順と再発防止策とともに整理します。

メーカーの注意書きや関連法令の要点も踏まえ、失敗や後悔を避けるために、今日から実践しやすい行動ステップを分かりやすく解説します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- バルサンの作用とアライグマへの影響の基礎

- 使用前後の安全対策と法令の要点

- 追い出し後の封鎖・清掃など再発防止策

- 他の対策アイテムとの比較と使い分け

アライグマの駆除にバルサンを使うための基礎知識

アライグマにバルサンが効く理由

アライグマにバルサンを使うときの注意点

法的手続きと自治体への相談

アライグマに子どもがいる場合の判断基準

アライグマが苦手な匂いは?

アライグマにバルサンが効く理由

くん煙型殺虫剤は、ピレスロイド系などの有効成分を含む微細な煙粒子を室内に拡散させ、害虫の神経系に作用させることを目的とした製品です。

アライグマのような哺乳類は適用対象外ですが、屋内空間が煙で満たされる状況そのものが強い環境ストレスとなり、危険回避行動として巣穴からの退避を誘発することがあります。

多くのメーカー資料では用途をダニやゴキブリなどの害虫に限定しており、火災警報器や精密機器の保護、使用後の換気などの注意事項が明記されています。

したがって、アライグマに対して期待できるのは成分の薬理効果ではなく、濃い煙による忌避・退避の心理的な誘導である点を理解しておく必要があります。

加えて、煙の挙動は閉鎖度や温度差、対流の有無に左右されます。屋根裏や床下のように通気の抜けが大きい空間では、煙濃度が均一に高まりにくく、忌避効果のムラが生じやすくなります。

一方で、開口部を可能な範囲で目貼りし、天井裏のデッドスペースにも煙が回るように設置位置を工夫すると、アライグマが最も安全だと認識している巣域にも煙が入り込み、退避を後押ししやすくなります。

なお、吊り下げ式の芳香・蒸散型と異なり、くん煙タイプは短時間に大量の煙を発生させるのが特徴のため、退避誘導を狙う場面では「くん煙」であることが前提になります。

このように、アライグマに対するバルサン活用は「駆除」ではなく「一時退避の誘導」という性格が強く、根本解決には侵入経路の封鎖や環境改善と組み合わせることが欠かせません。

長期的な再侵入抑止を目標にする場合は、くん煙の実施を建物対策の導入ステップと位置づけるのが現実的です。

アライグマにバルサンを使うときの注意点

まず、製品ラベルと添付文書に記された使用量、閉め切り時間、使用可能な空間、準備物の保護方法を一つずつ確認してください。

肌に触れる寝具や衣類、乳幼児用品、食品・食器は事前に収納またはカバーで覆い、パソコン・カメラ・ルーターなどの精密機器は電源を切り不織布やビニールで養生します。

火災報知器やガス警報器は、メーカーが指示する方法で誤作動対策を行い、使用後は必ず保護を外して動作確認をします。

観賞魚や小鳥、爬虫類などのペットは、別室退避ではなく建物外へ完全に移動することが推奨されるケースが多いため、事前に移送先と時間を確保しておきます。

設置位置は、アライグマの出入り口から最も離れた側へ寄せると、動物が煙源と反対方向へ自然に退避しやすくなります。

天井裏で使用する場合は、天井材や断熱材への着火リスクを避けるため、耐熱性のある受け皿・不燃材の上に水平を保って置き、周囲に可燃物がないことを再確認します。

閉め切りの所要時間や再入室の目安は製品ごとに異なり、室内容積や温度によっても変動します。

一般にラベルには「所定時間の閉鎖」と「使用後の十分な換気」が求められるとされていますので、短縮や独自判断は避け、安全側に倒した運用を徹底してください。

喘息・呼吸器疾患の既往がある方、高齢者、妊娠中の方、乳幼児がいる世帯では、とりわけ換気手順を厳格に守り、再入室は空気が澄んでからにします。

また、くん煙剤は害虫用であり、アライグマに対する効果や安全性を保証するものではありません。

目的外使用にあたる操作や換気不足は健康被害や機器故障、近隣トラブルの原因になりますので、表示内容から外れる使い方は行わないでください。

法的手続きと自治体への相談

アライグマは国内で特定外来生物に指定されており、無許可での飼養・運搬・譲渡・野外放出は禁止されています。

さらに、野生鳥獣の捕獲・殺傷は鳥獣保護管理法に基づく許可制で、違反行為には罰則が科される仕組みです。

被害が継続している場合や捕獲が必要と判断される場合は、居住自治体の環境・農政・鳥獣担当窓口に連絡し、申請手続きの要否、地域の防除方針、貸与できる捕獲器具の有無、費用助成や防除実施計画の適用可能性などを確認してください。

自治体は地域の生息状況や繁殖期を把握しており、適法で実効性の高い手順の案内が受けられます。

なお、箱わな等の設置・回収・処分は、法令・自治体ルール・動物福祉の観点から厳格な運用が求められます。

誤捕獲や第三者への危険を回避するためにも、個人判断での捕獲は避け、行政の指導または許認可を持つ専門事業者の管理下で実施するのが安全です。

法的枠組みの詳細は、環境省が公開する外来生物法関連ページで確認できます。(出典:環境省 外来生物法 )

アライグマに子どもがいる場合の判断基準

春から初夏にかけては、屋根裏で子育てが行われることがあり、くん煙による強い刺激は親子分離や巣内事故の引き金になります。

親は煙を避けて幼獣をより狭い空間へ移そうとし、壁内や断熱材の奥に落としてしまうことがあります。

こうなると救出は壁開口を伴う大掛かりな作業になり、放置すれば腐敗臭や二次的な衛生リスクへ発展します。

小さな鳴き声が連続して聞こえる、同じ場所に長く留まっている、巣材(断熱材の繊維や枯れ葉など)が持ち込まれているといった兆候があれば、くん煙の実施をいったん見合わせ、自治体や専門業者に状況確認を依頼してください。

判断のポイントは、幼獣の可動性と退避経路の確保です。自力で巣外へ移動できない時期は、どれほど短時間でも強い刺激が致命的な事態を招く恐れがあります。

退避を促す前には、親子が安全に出入りできる開口を一つは残し、他の隙間を封じて迷走を防ぐ準備が求められます。また、作業者が屋根裏で遭遇するリスクも無視できません。

アライグマは普段は温厚でも、子育て期は防衛的になりがちで、近接は咬傷・ひっかき傷の危険を伴います。安全と法令順守の両面から、子どもがいる可能性がわずかでもある場合は、独断での実施を避けてください。

アライグマが苦手な匂いは?

一般的に、唐辛子由来のカプサイシンやハッカ・ペパーミントの精油などは、野生動物の接近抑制に用いられてきました。

これらの成分は嗅覚刺激や粘膜刺激を与え、行動域を変えるきっかけになります。

屋外では獣よけ線香やミント系忌避スプレーを塀際や侵入経路上に点在させ、屋内では揮発しにくい固形タイプや臭袋を通路の手前に配置するなど、空間全体のにおい環境を変えると効果が現れやすくなります。

ただし、雨風や換気で濃度が下がると効力は急速に低下し、長期使用で慣れが生じることも珍しくありません。

におい対策は、侵入経路の封鎖や生ごみ・ペットフードの管理とセットで導入することで、初めて再侵入抑止の一部として機能します。

植物精油を屋内で用いる場合は、金属の腐食や樹脂の変色、ペットや人のアレルギー反応にも配慮が必要です。事前に目立たない場所で試し、濃度や量を必要最小限にとどめてください。

アライグマが嫌がるにおいを活用するのは有効な手段の一つですが、物理的な遮断と衛生管理を基盤に、補助的に運用するのが合理的です。

アライグマの駆除にバルサンを使った後の対策

侵入経路の特定と封鎖方法

使用後の換気と安全確認

アライグマを追い出したら行うべきこと

その他の害獣駆除アイテムとの比較

侵入経路の特定と封鎖方法

アライグマ対策の要は、追い出した直後に再侵入を断つことです。

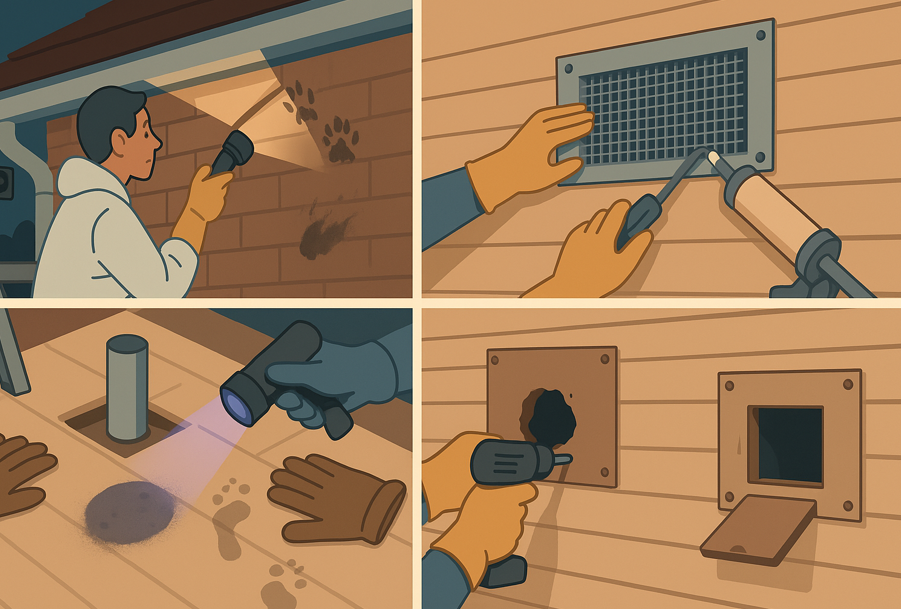

まずは建物外周を時計回りに一周し、次に屋内から屋根裏・床下・各室の順で内外両面から確認するなど、重複チェックができる動線を決めて調査すると見落としが減ります。

軒天と外壁の取り合い、屋根のけらば・棟・谷、通気口、床下の換気口、配管・配線の貫通部、天窓や小屋裏換気扇、勝手口やシャッターの下端など、開口や隙間が生じやすい部位をリスト化して一つずつ潰していきましょう。

侵入のサインは、黒ずんだこすれ跡(ラビング)、指の長い5本指の足跡、毛の付着、独特の糞尿臭、断熱材のちぎれ、巣材(枯れ葉・断熱材繊維)の持ち込みなどです。

粉体(小麦粉や石灰)を通路に薄く撒いて一晩置くトラッキングや、UVライトで尿跡を可視化する方法、トレイルカメラで出入り時刻を記録する方法を併用すると動線が立体的に把握できます。

一般的な経験則では、直径およそ10cm程度の穴があれば成獣でも通過できるとされるため、このサイズ以上の開口は優先度高く処置対象にします。

屋根や高所での点検は転落リスクが伴うため、脚立の設置角度(約75度の4:1ルール)や足場の確保、落下物の管理を徹底してください。

小屋裏では踏み抜き防止のため野地板上のみを歩き、断熱材の上には乗らないことが基本です。安全が担保できない場合は、無理をせず専門業者に依頼する判断が被害の拡大防止につながります。

推奨される封鎖材と施工の考え方

封鎖は「こじ開けられない強度」「長期耐候性」「必要な通気の確保」の三点を満たす設計が肝心です。薄いネットや養生テープ、軽い樹脂蓋は容易に破壊・剥離されるため避け、金属系の恒久材を基本に選定します。

金属板は曲げ加工で端部を折り返す(ヘミング)と剛性と安全性が高まり、噛みつきや引っかきへの耐性も上がります。

取り付けは下地(胴縁・垂木・間柱)を確実に拾い、ステンレスまたは溶融亜鉛めっきのタッピングビスで固定し、座金で抜け止めを併用すると抜群に外れにくくなります。

シーリング材はバックアップ材で目地深さをコントロールし、変成シリコンやポリウレタン系で両面接着・三面接着の使い分けを意識します。発泡ウレタン単体は破壊されやすいため、必ず金属材と併用します。

通気が必要な開口(床下換気口・小屋裏換気)には通気可能な金網格子で覆い、風雨・塩害を考慮してステンレス製を推奨します。

メッシュ開口は虫害・げっ歯類対策も踏まえ、12mm以下を目安にすると汎用性が高く、線径は0.8mm以上だと変形しにくくなります。

屋外の板金補修は0.8〜1.2mm厚のガルバリウム鋼板が扱いやすく、重ね代は30〜50mm、コーキングとビスの併用で水密・気密を確保します。

一時退避を促した直後は、メイン出入口にのみ一方向排出器具(ワンウェイドア)を設置し、他の隙間は完全封鎖という手順が効果的です。

ただし、繁殖期の親子分離を避けるため、設置時期や個体の有無の確認が前提になります。地域の許認可やガイドラインに合致することを行政窓口で確認してから進めてください。

| 用途 | 推奨資材の目安 | 施工の要点 |

|---|---|---|

| 床下換気口・壁面開口のガード | ステンレスメッシュ 開口12mm以下・線径0.8mm以上 | 枠材に下穴をあけ、座金付きビスで四辺固定、周囲シール |

| 屋根・軒天の補修 | ガルバリウム鋼板 0.8〜1.2mm | 30〜50mm重ね、ヘミング処理、雨仕舞い優先でビス留め |

| 配管貫通部の隙間 | 変成シリコン・ポリウレタン系シーラント、バックアップ材 | 三面接着を避け、充填前に清掃・乾燥、仕上げは面取り |

| 強引なこじ開け対策 | パンチングメタル・溶接金網(溶接金網は16ゲージ相当) | 下地にアンカー、外周はLアングルで押さえ、隅部補強 |

高所作業ではフルハーネス型安全帯、滑りにくい靴、切創抵抗手袋、保護メガネの着用を基本とし、雨天・強風時は作業を控えます。工具は落下防止ランヤードで確保し、通行人や家族が真下に入らないよう立入を制限してください。

使用後の換気と安全確認

くん煙後は、製品ラベルに記載された閉鎖時間の経過を待ってから入室し、対角線上の窓や換気口を同時に開けて交差換気を行います。

室内容積や外気温にもよりますが、一般的には30〜60分以上の換気が目安とされ、においが残る場合は追加換気を重ねます。

換気の際は、家族やペットが煙に再ばく露しない動線を確保し、地下や半地下のスペースは煙が滞留しやすいので念入りに空気を入れ替えます。

作動を停止・養生していた火災報知器やガス警報器は、養生を外して再度通電し、テストボタンで自己診断を実施します。

キッチンや洗面所などの可動ファンは、換気の最終段で短時間回して残留成分の排出を補助します。

テーブルやドアノブ、手すりなど手が触れる範囲は、中性洗剤での湿拭き→水拭きの順で清拭し、露出していた食器・調理器具は洗浄、布類は洗濯し、空気清浄機のフィルターは必要に応じて交換・天日干しを検討します。

ペットや観賞魚、小鳥などは、居室の空気が澄んでから戻すのが安心です。敏感な個体がいる家庭や呼吸器疾患のある人がいる場合は、換気時間を長めに取り、再入室はにおいが気にならない水準まで下げてからにします。

なお、警報器の誤作動・汚染を避けるための保護、家電・食品の取り扱い、使用後の換気の必要性は各メーカー情報で共通して案内されている事項です。

独自判断で手順を省略せず、表示内容をそのまま守ることがトラブル防止の近道です。

アライグマを追い出したら行うべきこと

退避を確認したら、衛生リスクの低減を優先します。巣材や糞尿が残ると、においによる再集合や建材の劣化、ダニ・ノミといった衛生害虫の温床になりかねません。

個人防護具として、手袋・防塵マスク(微粒子用)、保護メガネ、一次防護衣を着用し、作業前に室内を十分に換気してください。

厚生労働省の公表情報によると、動物由来感染症は噛傷・ひっかき傷に加え、糞尿や環境中の病原体へのばく露でも起こり得るとされています。(出典:厚生労働省 動物由来感染症 )

糞は霧吹きで湿らせて粉じん化を抑え、使い捨ての道具で回収し、厚手のビニール袋に二重封入して廃棄します。床や天井裏の粗清掃は、HEPA対応の集じん機を用いると微粒子の再飛散を抑えられます。

尿の浸み込みやにおいが残る断熱材は、必要範囲で撤去・交換が無難です。

一般的な細菌・ウイルス対策としては、次亜塩素酸ナトリウム(家庭用漂白剤を希釈して0.05〜0.1%)による拭き取りが広く用いられているとされていますが、素材への影響や換気を考慮し、目立たない場所で試してから本施工に移してください。

寄生虫のうち、アライグマ回虫(Baylisascaris procyonis)の卵は環境抵抗性が高いことが知られており、一般的な消毒薬が効きにくいとの報告もあります。

粉じん対策を徹底し、汚染物のきちんとした物理的除去と廃棄、熱や乾燥による衛生管理を組み合わせるアプローチが現実的です。

清掃後は、建物全周の封鎖が甘い箇所を再点検し、補強があれば即時に対応します。数日〜1週間は、出入口候補にトレイルカメラやトラッキングパウダーを設置して監視し、異常がなければ最終封鎖を完了します。

生ごみ・ペットフード・屋外コンポストなど誘因源の管理、庭木の剪定で屋根へのアクセスを減らすなど、環境面の是正も並行して行ってください。

再侵入の兆候が見られたり、清掃・封鎖の範囲が広大で対応が難しいと感じた場合は、自治体の担当課や許認可を持つ専門業者に相談するのが安全です。

その他の害獣駆除アイテムとの比較

下表は、代表的な対策の特徴を整理したものです。自宅の状況や目的に合わせて組み合わせる前提で検討すると、無駄が少なくなります。

| 手段 | 想定効果の性質 | 持続性 | 法規制・手続き | 主なリスク・留意点 | 適した場面 |

|---|---|---|---|---|---|

| くん煙剤(バルサン) | 煙による退避誘導 | 短期的 | 室内使用の注意に従う | 家財・警報器保護と換気が必要 | 巣のある空間からの一時退避を狙う |

| 忌避剤(線香・スプレー) | におい刺激で接近抑制 | 短〜中期 | なし(表示に従う) | 慣れで効力低下、屋外は天候影響 | 侵入前の接近を弱めたい時 |

| 建物封鎖(物理バリア) | 物理的遮断で侵入防止 | 長期 | なし(建築安全配慮) | 高所作業や雨仕舞いの難度 | 再発防止の中核対策 |

| 箱わな等の捕獲 | 個体除去 | 中期 | 許可が必要 | 誤捕獲・違法化の懸念 | 自治体主導や専門職の実施向き |

| 専門業者への依頼 | 調査〜封鎖〜清掃の一貫対応 | 長期 | 事前相談で適法運用 | 費用は状況で変動 | 時間短縮と確実性を重視 |

捕獲については、鳥獣保護管理法の許可が必要で、アライグマは特定外来生物として取り扱いが厳格です。自力での捕獲に踏み切る前に、必ず自治体の指示を仰いでください。

アライグマの駆除にバルサンは有効か?使用注意点と手順完全版:まとめ

この記事のまとめです。

- バルサンは害虫用でありアライグマには忌避的な一時効果が中心

- 使用前は家財や警報器を保護しラベルの手順に厳密に従う

- くん煙後は十分な換気と拭き上げ洗浄を行い安全を確保する

- 法令上の捕獲は許可制のため自治体へ早めに相談する

- 子どもがいる可能性があれば無理なくん煙は避けて判断する

- 苦手な匂いは一時抑制で封鎖と併用すると効果を発揮する

- 追い出し成功後は侵入経路の特定と物理封鎖が最大の要

- 糞尿や巣材の撤去は防護具を用いて衛生管理を徹底する

- 動物由来感染症の観点から清掃と消毒工程を丁寧に進める

- 屋外の線香やスプレーは慣れと天候で効力が落ちやすい

- 封鎖材は金網や板金を確実固定し通気部は格子で守る

- 高所や屋根まわりの作業は転落リスクがあり無理をしない

- 捕獲は法令遵守と誤捕獲防止の観点から専門家主導が適切

- 予防はゴミ管理や餌資源の遮断など環境側の改善も有効