もぐらには目がないのかどうか、また目が見えないのか?といった疑問にお答えします。

本記事では、もぐらが地中生活に特化した身体の特徴を踏まえ、嗅覚の優れた仕組みや触覚器官の役割、そして進化の過程で目が退化してきた背景を詳しく解説します。

さらに、生息環境と視覚との関係性を整理し、研究で明らかになっている視覚機能の有無についても丁寧にまとめます。

他の動物と比較した感覚の違いを紹介しつつ、実際に野外で観察する際に役立つ方法や、もぐらが生態系の中で果たす重要な役割についても俯瞰します。

こうした疑問を一つひとつ丁寧にひもときながら、読者が納得して理解を深められる構成になっています。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- もぐらの視覚の実像と誤解の整理

- 嗅覚や触覚など主要感覚の働きの理解

- 安全かつ合法的な観察の考え方と手順

- 生態系での機能と人との関わりの把握

もぐらは目がないと言われる理由とは

もぐらは目が見えない?

地中生活に適応した体の特徴

もぐらの嗅覚はすごい?

触覚器官の役割と重要性

進化の過程で目が退化した背景

生息環境と視覚の関係性

もぐらは目が見えない?

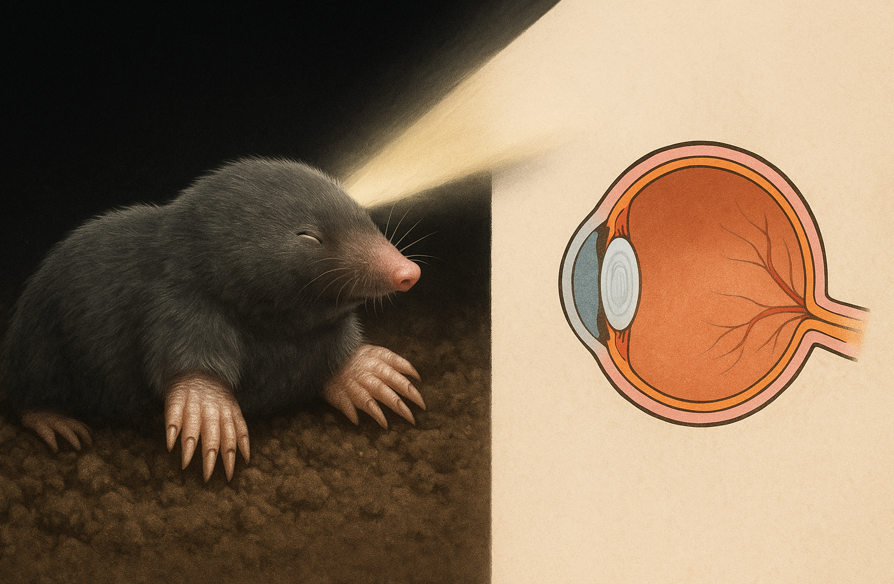

もぐらの視覚に関しては「全く目がない」という誤解が広がりやすいですが、実際には完全な盲目ではありません。多くの種では、直径1〜2mm程度の小さな眼球が皮膚の下に埋もれるように存在しています。

視力の解像度は人間や地表性の哺乳類に比べ極めて低く、形や色を識別することはできませんが、光の有無を感知する能力は保持されています。

この光感知機能は、地表に出た際に外敵の影を察知したり、明るい場所を避けて乾燥から身を守るといった行動に結びつきます。

こうした背景から、「もぐらには目がない」という表現は、視力の低さを比喩的に示す言い回しとして定着しました。

正しく理解するには、もぐらは視覚が極端に弱いが、完全にゼロではなく、環境に応じて最低限必要な光覚が残されている動物であると捉えることが重要です。

なお、この点については哺乳類の比較解剖学研究でも確認されており(出典:国立遺伝学研究所 哺乳類形態研究報告 https://www.nig.ac.jp)、科学的にも裏付けられています。

地中生活に適応した体の特徴

もぐらの体は地中生活に特化しており、その特徴は「掘削効率」と「防御性能」の両立を目的としています。胴体は円筒状で、全長は10〜20cm程度の小型種が多く、余分な突起を持たない流線型の形状です。

前肢は特に発達しており、骨格と筋肉が鍬(くわ)のように広がり、土をかき分ける「シャベル」として機能します。前肢を動かす肩帯も強靭で、掘削時には自重の数倍の力を発揮できるとされています。

また、体毛は逆方向にも寝る性質を持ち、前進だけでなく後退する際にも摩擦を抑えてスムーズに移動可能です。外耳介が外から見えないのも特徴で、これは掘削中に土砂が耳に入り込むのを防ぐ適応です。

地中に張り巡らされたトンネルは「寝室」「子育て部屋」「採餌路」といった用途ごとに分化し、掘り出した土は地表にモグラ塚として現れます。こうした構造は効率的に餌を探索し、外敵を避けるための生活基盤となっています。

もぐらの嗅覚はすごい?

暗闇の世界で生きるもぐらにとって、嗅覚は最も重要な感覚の一つです。鼻先には高密度の嗅上皮と感覚受容体が集まり、匂い分子の微妙な濃度差を敏感に捉えることができます。

実験研究では、わずか数センチメートル離れた場所にいるミミズの存在を、匂いの勾配を頼りに高確率で特定できることが示されています。

地中は空気の循環が乏しく、匂いの流れが拡散しにくいため、濃淡を読み取る嗅覚の精度が餌探しの成否を大きく左右します。また、嗅覚は採餌だけでなく、縄張り管理や個体識別にも利用されます。

トンネルの壁面に残る自分や他個体の匂いを読み取り、通行頻度や「新しい匂いか古い匂いか」といった情報を手がかりに効率的な巡回ルートを決定します。

こうした高度な嗅覚依存の行動戦略こそが、「もぐらの嗅覚はすごい」と注目される理由です。

触覚器官の役割と重要性

もぐらの体で特に注目すべきなのは、前肢と口周りに発達した触覚器官です。これらの部位には多数の触毛(ひげ状の感覚毛)や圧受容器が集中しており、土の粒度の違いやわずかな空間の隙間、さらにはミミズや昆虫の微細な動きを検知することができます。

中でも北米に生息するホシバナモグラは、鼻先に22本の肉質突起を持ち、これを毎秒10回以上の速さで連続的に触れて環境を探索します。この高速スキャンによって、食べられる対象かどうかをほんの数百ミリ秒で判断できると報告されています。

触覚は単なる餌探しの手段にとどまらず、掘削作業にも重要な役割を果たします。土の硬さや水分量を感知することで、前肢の力加減を調整し、トンネルの崩落を防ぎながら効率的に進むことができます。

地中は暗闇で視覚がほとんど役に立たないため、触覚による近接情報が「目の代わり」となり、空間把握や移動の基盤となっているのです。

進化の過程で目が退化した背景

もぐらの目が小さく機能的に制限されているのは、長い進化の過程で形成された適応の結果です。地中生活では光がほとんど届かず、視覚に依存しても得られる利益は小さいため、進化的コスト(器官の維持に必要なエネルギーや神経資源)に見合わなくなりました。

そのため、視覚器官は縮小・単純化し、その分嗅覚・触覚・聴覚といった他の感覚にエネルギー資源を「再配分」する方向へと進化しました。

ただし、目が完全に消失したわけではありません。多くの種では光の有無を察知する程度の機能が残されており、地表に出るタイミングや昼夜の変化を感じ取ることに役立っています。

これは「機能退化進化(regressive evolution)」と呼ばれる現象の一例で、環境に不要な機能は縮小する一方で、生存に最低限必要なレベルは保持されるという適応の典型です。

こうした研究は比較発生学や遺伝子解析によっても裏付けられています(出典:北海道大学 大学院理学研究院 哺乳類進化研究報告 https://www2.sci.hokudai.ac.jp/)。

生息環境と視覚の関係性

もぐらは草地、森林、湿地など多様な環境に広く分布し、活動のパターンは土壌条件によって大きく左右されます。例えば、水分が多く柔らかい土壌では浅い層で活動しやすく、比較的短い掘削で餌を得ることが可能です。

一方で、乾燥した硬い土壌では深い層に潜ることが多く、光の届かない環境に長時間滞在するため、視覚の重要性はさらに低下します。

しかし、全てのもぐらが同じように視覚を退化させているわけではありません。半水生で水辺の環境に適応した種や、比較的地表近くで活動することが多い種では、僅かながら視覚の利用が見られます。

これらのもぐらは、外敵の影を察知したり、明暗の変化を感知して安全な行動を取る際に視覚を活用しています。つまり、生息環境の条件が感覚の「比重配分」に直接的な影響を与えているのです。

もぐらは目がないというのは本当?

研究で明らかになった視覚の有無

他の動物と比較した感覚の違い

もぐらを観察できる場所と方法

生態系におけるもぐらの役割

研究で明らかになった視覚の有無

もぐらの視覚については「完全に失われているのか、それとも部分的に残っているのか」という点が長年議論されてきました。

形態学的な調査によれば、眼球は極めて小型化しているものの、レンズや網膜といった基本的な構造は依然として確認されています。

さらに神経学的研究では、光を受容する細胞から脳へ信号を伝える回路が残されており、少なくとも明暗の変化を感知できることが示唆されています。

行動実験の観察でも、この特徴は裏付けられています。たとえば強い光を照射すると多くのもぐらが後退したり回避したりする反応を示しますが、物体の細かな形や距離を正確に識別する能力はほとんどありません。

つまり、彼らの視覚は「対象を識別する」ためのものではなく、「光の有無を感知して安全な環境を選ぶ」ために限定的に利用されていると考えられます。

また、種類による違いも見逃せません。半水生の仲間であるデスマンなどでは、水中環境に適応するために他の感覚とのバランスが変化し、相対的に視覚の依存度がやや高い例が報告されています。

これは生息環境の違いが感覚器官の配分に直接影響することを示す好例です。

総じて言えるのは、もぐらにおける視覚は非常に弱いものの、完全に消失したわけではなく、生存に必要な最低限の光感知機能として保持されているという点です。

こうした知見は、哺乳類の進化や感覚生理学の研究において重要な示唆を与えています(出典:国立遺伝学研究所「進化と適応に関する研究報告」https://www.nig.ac.jp/)。

他の動物と比較した感覚の違い

もぐらの強みは、嗅覚と触覚の組み合わせにあります。哺乳類一般と比べると視覚は劣りますが、地中という特殊環境では総合的な感覚性能が合理的に最適化されています。下表は代表的な比較のイメージです。

| 動物(類型) | 視覚 | 嗅覚 | 触覚 | 聴覚 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| モグラ(地中) | 明暗検知中心 | 非常に高い | 非常に高い | 中程度以上 | 採餌と方向定位を匂いと触で補完 |

| ホシバナモグラ | 低い | 高い | 特に高い | 中程度 | 鼻先突起で高速識別 |

| デスマン(半水生) | 低〜中 | 高い | 高い | 中程度 | 水中行動に適応 |

| ネズミ(地上性) | 中〜高 | 高い | 中 | 中〜高 | 地上での探索に視覚も活用 |

以上から、もぐらが視覚を犠牲にしてまで得たのは、匂いと触による精密な近接情報処理であり、環境特化の好例だと言えます。

もぐらを観察できる場所と方法

もぐらは地中生活に特化した哺乳類であるため、直接姿を確認することは非常に難しい動物です。しかし、野外調査や身近な環境でも、彼らが活動した痕跡を丁寧にたどることで存在を推測することが可能です。

典型的なのは「モグラ塚」と呼ばれる土の小山で、これはトンネル掘削の際に地上へ押し出された土の集積です。

また、庭や草地の表面近くに細長い盛り上がりが見られる場合、それは通気や移動のために作られた浅いトンネル網の証拠とされています。

特に複数のモグラ塚が短期間で集中して現れる場所は、活発な通行路となっている可能性が高いと考えられます。

観察に適した時間帯としては、明け方や夕方が挙げられます。これはもぐらの採餌行動が活発化する時間帯であり、新たに土が盛り上がる様子を確認できるチャンスが高まるためです。

ただし、観察する際に注意すべきは、トンネルを掘り返したり捕獲を試みたりする行為は避けることです。もぐらは「鳥獣保護管理法」によって保護対象とされており、無許可での捕獲や傷つける行為は法律違反に該当する場合があります。

各自治体は独自の細則を設けていることもあるため、観察前には必ず最新の規定を確認しておくことが求められます。

さらに、野外での直接観察が困難な場合でも、動物園や博物館などの教育施設では、もぐら科の標本や写真資料が展示されていることがあります。

これらの施設を訪れることで、安全かつ合法的に生態を理解する手掛かりを得ることができます(出典:環境省「鳥獣保護管理法」https://www.env.go.jp/nature/choju/)。

生態系におけるもぐらの役割

地中で活動するもぐらは、土壌環境を改善する「エコシステムエンジニア」として重要な役割を担っています。

掘削行動によってトンネルが張り巡らされることで、地中の通気性や排水性が向上し、酸素の供給や水の浸透が促されます。その結果、土壌微生物の活動が活発化し、有機物の分解や栄養素の循環が効率よく進むと考えられています。

例えば、窒素やリンといった植物の生育に不可欠な元素が再利用されやすくなり、間接的に農業生産や草地の植生維持に貢献します。

また、もぐらは食性の面でも生態系に影響を及ぼします。主な餌はミミズや甲虫類、クモ類などの土壌動物であり、これらの個体数を適度に調整する役割を果たしています。

結果として、植物の根への食害圧や病害虫の発生率が変動し、地表の植物群落やそれに依存する他の小動物に間接的な影響を及ぼすことになります。

一方で、人間の生活圏においてはその活動が問題視されることもあります。芝生や畑にトンネル網が形成されると、地表が盛り上がり美観が損なわれたり、農作物の根が浮き上がって枯死する場合があるからです。

ただし、もぐら自体が植物の根を食べるわけではなく、被害の多くは「通路形成の副作用」として説明されます。

このように、もぐらは生態系にとって有益な存在である一方、土地利用の形態によっては管理の対象となることがあります。

したがって、地域の自然環境の保全と農業被害の抑制をどのように両立させるかが課題となります。たとえば、農地の一部を緩衝帯として残すことで、生態系機能を活かしつつ直接的な被害を抑制する取り組みが検討されています。

もぐらを「害獣」と一面的に扱うのではなく、土壌環境に不可欠な要素として捉えながら、人と自然の双方に配慮したバランスのある対応が求められているのです。

もぐらには目がないのは本当?研究でわかった視覚と生態の真実:まとめ

この記事のまとめです。

- もぐらの目は極めて小さく機能は弱いが明暗を感じ取ることは可能

- 地中での生活は視覚依存が低く嗅覚や触覚が主役の感覚になる

- 嗅覚は獲物を探す行動や移動経路の選択で中心的な役割を担う

- 発達した前肢と口周りの触覚は空間把握や掘削制御に不可欠である

- 進化は不要な器官を縮小し必要な機能へ資源を集中させてきた

- 生息環境の特性がもぐらの感覚配分と行動様式を大きく左右する

- 行動観察では光を避ける動きがあり視覚の痕跡的機能を示している

- 他動物と比較すると視覚は弱いが総合適応としては合理的である

- モグラ塚や地表の盛り上がりは活動を示す確実な手掛かりとなる

- 観察は非接触が基本であり地域ごとの規制やマナーを尊重すべき

- 掘削は土壌の通気性や水はけを改善し養分循環を活発化させる

- 被害の多くは通路形成の副作用で根を食害する行為ではない

- 種によって感覚配分や行動特性が異なり一律に論じることはできない

- 弱い視覚よりも限定的な光感知機能と捉える方が妥当である

- もぐらに目がないとする表現は大きな誤解を生みやすい表現である