トコジラミはドライヤーの熱風を何分か当てるだけで駆除できるかと考えるでしょうか?

その疑問に答えるには、成虫と卵がどの温度でどれくらいの時間さらされると弱るとされているのか、そして薄手の布と厚手の寝具では熱の伝わり方が大きく違うことを理解しておく必要があります。

さらに、トコジラミは殺虫剤だけで駆除しきれない理由があり、薬剤の種類や卵への効きにくさ、再発リスクを踏まえると、熱処理と清掃、必要に応じた薬剤散布を組み合わせる戦略が現実的です。

本記事では、安全面に配慮しながら、ドライヤーの当て方や時間設定の考え方、温度確認のコツ、厚物に対して乾燥機やスチーマーを併用する判断基準まで、家庭で実行しやすい手順を段階的に整理します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ドライヤーで必要とされる時間と条件の目安

- 卵と成虫それぞれの温度と時間の関係

- 乾燥機やアイロンなど他の熱処理との違い

- 家庭での安全対策と専門業者に任せる判断基準

トコジラミにドライヤーは何分で駆除できる?

トコジラミの卵を死滅させることのできる温度は?

トコジラミはドライヤーで駆除できる?

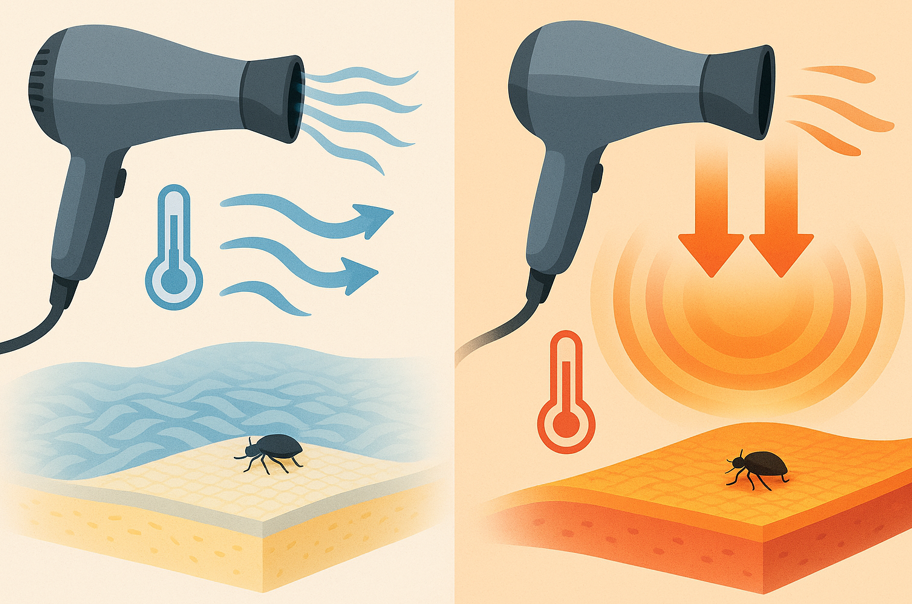

ドライヤーの温度と風量が与える影響

家庭での使用時に注意すべきポイント

トコジラミは殺虫剤だけで駆除しきれない理由

トコジラミの卵を死滅させることのできる温度は?

トコジラミ(ナンキンムシ)とその卵は、たんぱく質の変性や細胞機能の停止によって高温に弱いとされています。

実際には「何度で何分」という目安だけでなく、熱が対象物の芯まで届いてからの維持時間を確保できるかが成否を分けます。

とくに卵は繊維の奥や縫い目の隙間に産み付けられやすく、表面温度だけでは十分に加熱されないことが少なくありません。

高温処理の考え方は次の三段階です。①外気側の設定温度を決める(例:乾燥機の高温モード、スチームの噴射温度)②対象内部の温度到達を確認する(温度プローブやサーモラベルの活用)③内部温度が目標に達した後に所要時間を維持する、という順序で運用すると再発リスクの低減につながります。

なお、米国環境保護庁は「ベッドバグ(トコジラミ)は体温がおよそ45℃に達すると致死的になり、隠れ場所まで持続的に熱を行き渡らせる必要がある」と解説しています。(出典:US EPA「How to Find Bed Bugs」)

厚手の布団や芯材入りのマットレス、重ねた衣類の塊では、表面が規定温度に達しても内部はなお低温のまま残存しがちです。

そのため、薄手と厚手で必要時間に差が出ます。

乾燥機・布団乾燥機・スチーマーなど機器の仕様や対象の含水率(濡れているほど熱容量が増して温度上昇が遅い)も影響します。

加えて素材側の耐熱性(ポリエステルの軟化、ウールの縮絨、樹脂パーツの変形)や、蒸気圧による接着剤の剥離などの副作用にも配慮が必要です。

下の表は、家庭での対策で参照される温度・時間の目安を、運用上のポイントと併せて整理したものです。あくまで「内部到達後の維持」を前提とし、厚物や高含水では上乗せ時間が必要になります。

| 温度の目安 | 曝露時間の目安 | 運用・備考 |

|---|---|---|

| 約50℃ | 30分以上とされる | 薄手衣類・寝具カバー向き。厚物は内部到達までの余白時間を追加 |

| 約60℃ | 10分以上とされる | 洗濯乾燥機や布団乾燥機の高温モードで狙いやすいレンジ |

| 約80℃ | 数分とされる | 一部の乾燥機高温モードや近接スチームで到達可能。局所処理では走査速度を落とす |

| 100℃近い蒸気 | 数秒とされる | スチーマー・アイロンのスチームでの局所処理向き。厚手は複数回の重ね当てが必要 |

上表の数値は素材や厚み、含水率、周囲環境(室温・湿度・通風)で変動します。加熱は「対象内部の温度が目標値に到達してからの維持時間」を確保することが要で、到達確認には下記の補助具が役立ちます。

- 接触式の針状温度プローブ:縫い目や綿の層に刺して内部温度の推移を確認できます。

- サーモラベル(不可逆変色タイプ):縫い目付近や厚み中央付近に挟み、到達温度を目視で確認できます。

- データロガー:時間‐温度の履歴を取得し、到達と維持の両方を後追いで評価できます。

安全面では、火傷や蒸気の噴き返し、乾燥機内の過加熱、スチームによる感電リスク(通電部位・金属継手付近)に注意してください。

素材保護の観点からは、事前に洗濯表示の耐熱・乾燥記号を確認し、熱に弱い装飾パーツや接着部はアルミホイルや布で遮熱するなどの工夫が現実的です。

また、処理後は再侵入・再付着を防ぐため、乾いた高温状態から密閉袋に移して冷却・保管し、処理していない物品との交差汚染を避けることが再発抑止の鍵になります。

最後に、家庭用機器の実力は機種差が大きいため、メーカーの仕様温度はあくまで吹き出し口や空間温度の表示である点に留意しましょう。

トコジラミはドライヤーで駆除できる?

ドライヤーは、点在する卵・幼虫・成虫に対して熱を一点集中で与えやすい道具です。

ノズル先端の送風は高温になりやすい一方で、対象から離れるほど温度は急減し、強風にすると熱が逃げやすくなるため、繊維の内部温度を十分に上げるには工夫が必要です。

薄手の衣類やタオル、バッグのポケット、帽子の内側、縫い目付近など、小体積で熱が浸透しやすい部位に向いていますが、厚手の布団やマットレスといった大容量の対象は不得意です。

対象を耐熱性のある袋(高温対応ポリ袋や厚手ガーメントバッグ)に入れて開口部を狭め、ドライヤーの温風を連続的に送り込むと、外部への熱逃げを抑えながら内部温度を上げやすくなります。

内部温度が50℃以上に達したことを確認できた場合、そこから30分程度の維持を目安にする方法が紹介されています。

なお、業界団体の技術資料では、厚物でも確実性を高める目的で60℃以上で1時間という熱処理運用が例示されています。(出典:公益社団法人日本ペストコントロール協会「トコジラミ問題」資料内の熱処理目安 )

いずれも重要なのは「表面温度」ではなく「内部温度」の到達と維持である点です。

安全面にも十分注意してください。

家庭用ドライヤーの連続使用には製品ごとの上限があり、温度ヒューズが作動する前でも本体や電源コードが高温になります。

取扱説明書に記載された連続運転時間を超えない、可燃物を近づけない、こまめに運転と休止を切り替える、周囲の換気を確保するなど、基本を徹底することが大切です。

さらに、高温での長時間処理は、衣類の収縮・退色、接着剤の軟化、装飾部材の変形を招く可能性があります。

洗濯表示を確認し、熱に弱い素材(ウレタン、合皮、羽毛、熱接着のキルト等)は無理に加熱せず、乾燥機やスチーマーなど別手段に切り替える判断が必要です。

要するに、ドライヤーは「見えている」「薄い」「小さい」対象の局所加熱に向きます。

距離を詰め、低〜中風量でじっくり当てると局所の到達温度を確保しやすく、一方で布団やマットレス全体の加熱のような広域・厚物処理は、乾燥機やスチームクリーナー、布団乾燥機のダニモードといった、より強力で面に効く機器との併用が合理的です。

内部温度の到達確認にはサーモラベルや薄型温度計を使い、過加熱の兆候(焦げ臭、変色、樹脂の軟化)があれば即時停止して冷却に移る判断を優先してください。

さらに、処理の最中に対象を反転・ほぐす・縫い目を開くなど、熱の通り道を作る小さな操作が、短時間で目標温度に到達させるうえで効果を発揮します。

ドライヤーの温度と風量が与える影響

ドライヤーの加熱効率は、吹き出し温度だけでなく風量と距離の組み合わせに大きく左右されます。

風量を強くすると熱搬送量は増えるものの、対象表面の境界層が薄くなり、対流で熱が奪われやすくなるため、表面温度が上がりにくいことがあります。

逆に弱風で距離を詰めると、局所の温度は上がりやすい反面、温められる面積は狭くなるため、全体処理には時間がかかります。

対象の厚み・面積・含水率に応じて、次の考え方で組み立てると、到達温度と面積効率のバランスを取りやすくなります。

距離は近め、風量は弱めで「面」を少しずつ移動する

二重構造や縫い目、折り返しなど厚みのある部分を優先する

温度計やサーモラベルで50〜60℃に達しているかを確認する

過熱や焦げの兆候があれば即停止し冷却する

局所加熱では、ノズルを外して面を広げるより、集中ノズルで距離を2〜4cm程度まで詰め、楕円形のホットスポットを少しずつずらす方法が効率的です。

対象が湿っている場合、蒸発潜熱によって温度上昇が鈍るため、先に短時間の送風または低温で含水を減らしてから本加熱に入ると到達が安定します。

小物は耐熱袋や箱で囲い、外への熱逃げを抑えると、弱風でも内部温度を上げやすくなります。

一方、広い面を温めたいときは、ドライヤー単独ではムラが出やすく、内部到達に時間を要します。

面の予熱に布団乾燥機を使い、仕上げの局所加熱をドライヤーで行う、あるいは縫い目・ラベル裏・ポケット内など「熱が届きにくい隠れ場」にだけドライヤーを当てるなど、役割分担をすると再現性が上がります。

最後に、家電の連続運転ではフィルター目詰まりが熱暴走の一因になるため、吸気フィルターの清掃、電源コードの屈曲・発熱の確認、延長コードの定格超過回避といった基本的な点検も忘れないようにしてください。

家庭での使用時に注意すべきポイント

家庭での加熱対策は、安全対策が最優先です。

高温の空気や蒸気は火傷の原因になり、家電の連続運転は発熱や発火のリスクが伴います。

加えて、素材の縮みや変形、接着剤の劣化、羽毛やスポンジのダメージも無視できません。

洗濯表示や家電の取扱説明書を必ず確認し、無理のない温度・時間で行ってください。

また、対象物の移動時に個体が落下して広がる懸念があります。

袋に密閉して搬送し、処理後も袋を密閉して廃棄するなど、拡散防止の動線づくりが欠かせません。

コインランドリー等を利用する場合は、事前清掃や日干しで持ち込み数を減らし、終了後は運搬袋を交換するなど衛生配慮が望ましいとされています。

以上のように、安全と拡散防止を両立させる運用を設計したうえで、加熱時間の検討へ進むのが現実的です。

トコジラミは殺虫剤だけで駆除しきれない理由

殺虫剤は成虫や幼虫の即効低減に寄与しますが、卵は薬剤が届きにくい殻で守られているため、孵化タイミングを見計らった再処理が必要とされています。

さらに、ピレスロイド系に対する抵抗性個体が各地で報告され、薬剤の系統を切り替える、あるいは物理的な手段(熱処理、吸引、封じ込め)を組み合わせる発想が欠かせません。

有機リン系やカーバメート系、ネオニコチノイド系など、作用機構の異なる成分が挙げられることがありますが、どの成分でも卵への直接的な効果は限定的という情報があります。

したがって、薬剤で成虫・幼虫の個体数を下げつつ、熱処理や高温乾燥で卵を含めた物理的対策を重ねる多層防除が筋道といえます。

トコジラミにドライヤー以外の方法では何分?

トコジラミは乾燥機で駆除できる?

トコジラミはアイロンで駆除できる?

ドライヤー以外の熱処理との比較

専門業者に依頼するメリットと限界

トコジラミは乾燥機で駆除できる?

乾燥機は衣類や寝具の「面全体」に高温を行き渡らせやすい手段です。

家庭用でも高温モードで60℃前後、コインランドリーの業務用ではより高温・高風量での運転が可能な場合があります。

一般に、内部の繊維まで50℃以上に到達させ、その状態を30分以上維持する設計にすると、卵を含む段階で致死的な影響が期待できるとされています。

厚物は芯まで温度が届くのに時間を要するため、表のように余裕を持った運転時間を選ぶと現実的です。

| 対象 | ねらい温度 | 推奨の組み立て例 |

|---|---|---|

| 薄手衣類・リネン | 50〜60℃ | 高温モードで40〜60分、詰め込み過ぎない |

| 枕カバー・薄手寝具 | 60℃以上 | 高温モードで60〜90分、乾燥途中で入替・ほぐし |

| 厚手の毛布 | 60℃以上 | 高温モードで90分以上、途中で向きを変える |

| 小型クッション | 60℃以上 | 高温モードで60〜90分、圧縮し過ぎない |

運転後は、ドラム内の糸くずフィルターに卵殻や残骸が残る可能性があるため、清掃を徹底します。乾燥機が使えない素材は、後述のスチームやアイロンでの局所加熱に切り替えます。

トコジラミはアイロンで駆除できる?

衣類や寝具の表層に点在する卵や成虫に対して、アイロンは「線(アイロンの先端や縫い目沿い)や点(スチーム噴射の当たり)」に集中的に高温を与えられる道具として有効です。

ソール(底面)によるドライ加熱は局所に高い接触温度を、スチームは繊維の隙間へ熱と水蒸気を押し込みやすい特性があります。

一般的な家庭用アイロンのソール温度は、低温で約110〜130℃、中温で約160〜180℃、高温で約200℃前後に至るとされ、スチームは噴出口付近で100℃近い飽和蒸気となります。

これらの温度域は、対象の内部温度を50〜60℃以上に到達させられれば致死効果が見込めるという一般的な熱処理の目安と整合します。(出典:公益社団法人日本ペストコントロール協会「トコジラミ問題」資料内の熱処理目安 )

運用面では、面をむやみに滑走させるのではなく、縫い目・折り返し・ポケット口・タグ周り・パイピングの裏といった付着リスクの高い場所を、アイロンの先端やエッジで「押し当て」「止める」時間を設けると、熱が芯へ入りやすくなります。

スチームは連続噴射よりも、数秒の強いショットを複数回に分けて同一点へ当て、合間に生地を軽く開いて繊維層の通り道を作ると浸透が改善します。

薄手の綿・麻・ポリエステル混紡のシャツ地やカバー類、縫い代・見返しなどはこの方法が適合しやすい一方、ウレタンや高反発スポンジを内蔵するマットレス・厚手クッションの深部まで確実に到達させるのは困難です。

厚物全体の加熱は、乾燥機・布団乾燥機の高温モードやスチームクリーナーなど「面を均一に上げられる機器」に委ね、アイロンは表層の仕上げや要所の追撃に位置づける判断が現実的です。

素材への配慮も不可欠です。

熱に弱い合成繊維(アクリル、ナイロン、アセテート)、ラミネートや防水コーティング、熱接着の芯地・プリント・ラインストーン・ワッペンは、変形やはがれのリスクがあります。

洗濯表示で低温指定・当て布推奨の有無を確認し、当て布を介しながら温度を段階的に上げ、様子を見てください。

光沢変化、テカリ、接着の軟化、異臭などの兆候が出たら直ちに離して冷却します。

羽毛製品は水分と熱で片寄りや劣化を生むおそれがあるため、スチームは避け、必要なら別手段に切り替えます。

手順の一例としては、①対象を平らに広げ、縫い目や重なりを露出させる、②中温〜高温で当て布を介し、縫い目・折り返しを5〜10秒ずつ押さえては少しずらす動作を繰り返す、③スチームショットを同部位へ数回繰り返し、温度計やサーモラベルで50〜60℃の到達を確認する、④裏側からも同様に処理して熱の通り道を確保する、といった流れが考えられます。

厚みがある部位は、押さえる時間を増やすよりも、表裏から分割して複数回に分ける方が繊維損傷を抑えつつ内部到達を狙えます。

ドライヤー以外の熱処理との比較

複数の熱処理を並べると、到達温度・面積・安全性のバランスが見えてきます。家庭で選択する際の比較軸を下表に整理します。

| 手段 | 到達しやすい温度 | 面積のカバー | 向く対象 | 主な注意点 |

|---|---|---|---|---|

| ドライヤー | 表面は高温、内部は上がりにくい | 小面積・局所 | 薄手衣類、ポケット、袋内の小物 | 家電の過熱、焦げ、拡散リスク |

| 乾燥機(家庭・業務) | 50〜80℃台 | 広面積 | 衣類、寝具、薄手クッション | 素材ダメージ、詰め込み過ぎ |

| スチーマー | 蒸気100℃前後 | 中面積(連続移動) | 縫い目、折り返し、マットレス表層 | 蒸気の火傷、結露 |

| アイロン | 高温接触・スチーム | 線・点の確実加熱 | 縫い目・タグ周辺の仕上げ | 素材変形、当て布必須 |

| 熱湯浸け | 60〜100℃ | 小〜中(浸漬可否次第) | 洗える小物、リネン | 変色・縮み、火傷 |

こうして並べると、ドライヤーは「補助的・局所」の位置づけになりやすく、面全体の確実な加熱は乾燥機やスチームの出番であることが明確になります。

専門業者に依頼するメリットと限界

専門業者は、室内全体の生息範囲を点検し、薬剤と熱、吸引などを組み合わせて体系的に処理します。

加熱乾燥の専用機材や熱乾燥車を用いる手法は、布団やマットレスなど大型の対象にも内部まで均一に熱を通しやすいとされています。

孵化サイクルを踏まえた再訪・再処理の設計、持ち込み・持ち出し動線の封じ込め、再発リスクの最小化まで一連で進められるのが利点です。

一方で、規模や間取り、被害の広がりによっては複数回の訪問や長時間の施工が必要になり、費用も幅があるという情報があります。

日常の生活動線の調整や一部家財の取り扱い制限が発生することもあります。

以上を踏まえ、家庭での初動で収まらない場合や、刺咬が続く、再発を繰り返すといった状況では相談を検討すると判断しやすくなります。

トコジラミにはドライヤーの熱風が何分で効く?到達温度の目安:まとめ

この記事のまとめです。

- ドライヤーは薄手小物向けで内部到達の確認が鍵

- 50℃到達後30分維持を目安に余裕時間を設ける

- 厚物や広い面は乾燥機やスチーマーを主軸にする

- 卵は薬剤が効きにくく熱処理の併用が必要

- 60℃では10分維持の目安が示されている

- 100℃近い蒸気は数秒でも局所に効果が期待

- 家電の連続運転は過熱と火災リスクに注意

- 洗濯表示と取扱説明書を必ず事前確認する

- 移動時は密閉搬送で拡散防止の動線を作る

- 乾燥機は詰め込み過ぎず途中でほぐしが有効

- アイロンは縫い目や折り返しの仕上げに向く

- ドライヤーは弱風近距離で面を少しずつ温める

- 再発時はスケジュール管理された再処理が要点

- 家庭で難しい広がりは専門業者の点検を検討