コンクリートの上や外壁にヤスデが群れをなして現れると、突然の光景に驚きや不安を感じる方も多いでしょう。

実は、ヤスデの大量発生には気候や土壌環境、そして人の生活空間との関わりが深く関係しています。

本記事では、ヤスデの大量発生がコンクリート周辺で起こる原因を詳しく解き明かし、その背後にある生態的なメカニズムをわかりやすく解説します。

また、ヤスデの発生時期と季節ごとの特徴、さらに人体や建物への影響といった実生活に直結するリスクにも丁寧に触れていきます。

あわせて、住宅まわりの環境改善によって再発を防ぐための具体的な手順も紹介しますので、読んだその日から実践できる実用的な内容になっています。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- コンクリート周辺で大量発生が起きる主因の理解

- 季節ごとの発生ピークと前兆の見極め

- 家庭で実践できる駆除と予防の手順

- 迷ったときの専門業者への依頼基準

ヤスデの大量発生がコンクリート周辺で起こる現象とは

ヤスデがコンクリートに大量発生する原因を知る

ヤスデの発生時期と季節ごとの特徴

ヤスデにはどんな害がある?人体や建物への影響

ヤスデが家に大量発生したらまず確認すべきこと

ヤスデの駆除に役立つ具体的な方法と注意点

ヤスデの大量発生を予防する対策は?環境改善のポイント

ヤスデがコンクリートに大量発生する原因を知る

湿り気が長く続くと、地中の酸素が乏しくなり、ヤスデは呼吸効率のよい地表へ移動しやすくなります。

とくに雨上がりや曇天の夕方から夜間は、乾きやすく温度変動の少ないコンクリート面に一時的に集まる傾向が強まります。

これ自体は餌を求める行動というより、過湿・低酸素環境を回避するための生理的反応と考えられます。

また、コンクリートは施工初期に水酸化カルシウムが溶出しやすく、周辺の土壌や雨だまりのpHが一時的にアルカリ側へ傾きます。

甲殻類の外骨格形成にはカルシウムが関与するため、栄養塩の豊富さが結果として微生物相や腐植物の分解プロセスに影響し、ヤスデが周辺で活動しやすくなる状況が生まれる可能性があります。

ただし、コンクリートそのものを摂食するわけではなく、直接的な加害は基本的に確認されません。

周辺環境の急変も集積の引き金になります。

造成工事、樹木の大規模剪定、敷地清掃で落ち葉や倒木が一気に減ると、潜伏していた個体が移動を始め、外壁や基礎、ブロック塀の立ち上がりに沿って群れ上がる光景が目立ちます。

これは狭所を好む走触性(物に触れて進む性質)や、日中の光や乾燥を避ける負の走光性に由来する行動で、連続した障害物であるコンクリート面が「移動の道」として利用されやすいためです。

さらに、基礎のクラックや伸縮目地、タイルの目地、犬走りと土の取り合いなどは、微小な段差と隙間に水分と有機粒子が溜まりやすく、ヤスデにとって一時的な避難場所になります。

ここに落ち葉や土ぼこりが堆積すると、日中は潜伏、夜間は外へ出る循環が成立し、視認回数が急増します。

対処の起点は、発生期より前の環境整備です。具体的には、外周の落ち葉・刈草・腐植の除去、基礎周りの透水と排水の改善、犬走りの勾配修正、目地やひび割れの充填、屋外照明の直下にできる虫寄せスポットの見直しなどが挙げられます。

こうした地道な整備が、コンクリート面での一時的な集積を抑える下地になります。(出典:鹿児島県「ヤンバルトサカヤスデの防除対策」PDFに記載の生活史と集団移動期の報告)

ヤスデの発生時期と季節ごとの特徴

年間を通じた動きを把握すると、備えの優先順位が明確になります。

とくに気温と湿度がそろう梅雨から初夏、ついで秋雨の時期は、地表での移動・集合が増え、コンクリート面での目撃が一段と多くなります。

雨が続いた直後や夕立の後、日没から深夜にかけて活動が活発化しやすく、朝方に死骸や斑点状の汚れが残るのはこのためです。

卵は浅い落ち葉層や腐植層に産み付けられ、ふるい状の土壌や堆積物が多い場所ほど保護されやすくなります。

翌シーズンの梅雨前後に幼体や亜成体が増え、翌年の見え方に直結するため、前年秋から冬の環境管理が翌季の体感被害を左右します。

自治体の資料では、外来のヤンバルトサカヤスデにおいて冬季から早春に産卵、夏から冬に集団移動が顕著になる事例が報告されており、地域個体群によってピークがずれる可能性があります(上掲の鹿児島県資料)。

以下は、一般的な住宅地で想定しやすい季節パターンと、前倒しで実施したい対策の整理です。地域差や年変動はありますが、計画のたたき台として役立ちます。

| 時期 | 主な現象 | リスク | 事前対策 |

|---|---|---|---|

| 5〜7月 | 長雨で地表に集団移動 | 外壁や基礎に群がる | 落ち葉撤去・側溝清掃・忌避帯施工 |

| 8〜10月 | 産卵と秋雨で再活動 | 卵の残存で翌年増加 | 堆積物除去・すき間封鎖・排水見直し |

| 11〜4月 | 越冬で地表活動は低下 | 見えにくい潜伏が継続 | 冬〜春の環境整備・クラック補修 |

上表のように、最も効果が高いのはシーズン前の整備です。

雨期の真っ只中に薬剤だけで抑えるのは難しく、落ち葉や腐植の管理、排水と通気の確保、侵入経路の封鎖といった地味な対策を先回りで積み上げることが、結果的に労力とコストの節約につながります。

加えて、発生期は夜間の照明に集まりやすい昆虫を介してヤスデの移動が誘発されることがあるため、屋外照明の点灯時間や照度の見直しも検討に値します。

ヤスデにはどんな害がある?人体や建物への影響

見かけた瞬間の驚きに加え、独特のにおいと集団での出現が不安を高めがちです。

まず押さえておきたいのは、一般的な在来種や外来種の多くが咬む・刺す能力をもたず、直接的な咬傷被害は想定されにくい点です。

一方で、外敵から身を守る際に体節の孔から分泌する防御液が問題となる場合があります。

分泌液にはベンゾキノン類など刺激性の化合物が含まれるとされ、皮膚や粘膜に付着すると、ヒリつき、紅斑、かゆみ、色素沈着などの接触皮膚炎様の症状が報告されています。

特に幼児や皮膚バリアが弱い人、既往のある人は影響を受けやすいため、素手で触れない配慮が求められます。

目や口腔粘膜に入ると強い刺激を感じることがあり、目に入った場合は速やかな流水洗眼が望まれます。

呼吸器への影響としては、密閉空間で多数を踏み潰したり、分泌液が蒸散しやすい環境が重なると、頭痛や吐き気を訴えるケースがあります。

自治体の注意喚起では、熱湯をかけて駆除する行為は分泌物由来の揮発性成分を発生させやすく、吸入による体調不良の懸念があると案内されています。

安全面から推奨される方法ではなく、物理的な回収や市販の薬剤の適正使用へ切り替えるのが無難とされています

住環境への影響は、構造材や配管を食害するタイプの害虫と異なり、直接的な材破壊は基本的に想定されません。

ただし、分泌液が外壁塗膜やタイル目地、サッシ枠に付着すると、茶色〜黒色のしみが残ることがあります。

分泌液の主成分は有機溶剤的に振る舞うため、古い塗膜や未硬化のシーリング材では変色を生むことがあり、拭き取りの際は中性洗剤を用いつつ、目立たない場所で試してから作業すると被膜損傷を避けやすくなります。

屋内侵入が起きると、衛生感や快適性の低下が最も大きな問題になります。

台所や脱衣所などの水まわり、玄関框のすき間、床下点検口の周辺は、温湿度とすき間がそろうことで入り込みやすい場所です。

屋内で多数が潰れると臭気が残存し、カーペットや巾木に染みがつくこともあるため、見つけた個体はティッシュやピンセットで個別に回収し、密封して可燃ごみへ出すといった静的な対処が望まれます。

死骸の放置は、腐敗臭の発生だけでなく、アリやコバエ類など二次的な昆虫を誘引し、結果的に別種の不快害虫問題を拡大させる引き金になります。

屋外では外壁の立ち上がりや犬走りに残った個体をホースで流すだけでなく、排水口の受けに沈殿しないようゴミ受けを清掃し、最終的に密閉廃棄まで行うと再発が抑えられます。

ペットや家畜に関しては、分泌液をなめる、体をこすりつけるといった行動で一過性の流涎や目の刺激が見られる場合があります。

動物病院の一般的な助言では、口腔内の洗浄と経過観察が基本となり、症状が続く場合は診察を受ける判断が勧められます。

食品衛生の観点では、台所での死骸混入は心理的抵抗だけでなく交差汚染のリスクを伴うため、調理前後の拭き上げと消毒、開封食品の密閉保管を徹底しておくと安心です。

予防・被害軽減の観点では、屋外の落ち葉堆積の解消、基礎周りの乾燥と通気、侵入経路になりやすいサッシや基礎のクラック封鎖が有効に働きます。

発生期における屋外照明は、昆虫全般の誘引により間接的にヤスデの移動を促す要因になるため、点灯時間の短縮や色温度・照度の見直しも検討に値します。

薬剤を用いる場合は、ラベルに記された適用害虫・適用場所・使用濃度を守り、居住者やペットの安全を優先する運用が必要です。

下表は、想定されやすい影響と初期対応の整理です。

迅速な回収と適切な清掃、必要に応じた換気や洗眼など、段階的に切り分けて対処すると二次被害を抑えやすくなります。

| 想定される影響 | 具体例 | 推奨される初期対応 |

|---|---|---|

| 皮膚刺激・かぶれ | 分泌液が手や腕に付着 | 速やかな流水洗浄と石けん洗い、症状持続なら受診 |

| 眼刺激 | 触れた手で目をこする | 十分な流水で洗眼、異常が続けば眼科受診 |

| 悪臭・気分不良 | 密閉空間で多数が潰れる | 窓開放と換気、静的な回収、安静にして経過観察 |

| 壁面の汚れ | 外壁や巾木に黒いしみ | 中性洗剤での試験拭き、塗膜劣化部は専門補修 |

| 二次的な虫の誘引 | 死骸にアリやコバエ | 速やかな密封回収と清掃、排水口ゴミ受けの洗浄 |

健康・安全にかかわる情報は、自治体や研究機関の注意喚起に基づくとされています。

強いにおいや刺激を感じた場合は無理に作業を続けず、換気と安全な回収を優先し、必要に応じて医療機関へ相談する判断が安心につながります。

ヤスデが家に大量発生したらまず確認すべきこと

最初に、屋外の発生源と屋内への侵入経路を切り分けます。外周を一周して、以下のポイントをチェックしてください。

・落ち葉、腐葉土、枯れ草、段ボール、鉢底の堆積

・基礎や外壁目地、配管まわり、床下通気口の隙間

・側溝や排水の詰まり、水たまりができる地形

・新設コンクリートやひび割れ周辺の堆積物

屋内で見つけた場合は、まず捕獲・回収を優先し、どこから入ったかを逆算します。

玄関ドア下、サッシレール、網戸の建て付け、エアコン配管穴のキャップなど、小さなすき間を丁寧に見直すことが再侵入防止の近道です。

ヤスデの駆除に役立つ具体的な方法と注意点

屋外では、歩行帯を遮る粉剤やスプレー剤、粒剤の設置でバリアを作り、建物外周に連続帯を形成します。

雨で効果が落ちやすい剤形は、天候を見て再処置する前提で使います。

屋内では、直接噴霧できる速効性スプレーや凍結スプレーで対処し、確実に回収・廃棄します。

塩素系漂白剤の散布は素材の変色・腐食や臭気の問題があるうえ、持続性が乏しく、屋外環境では推奨される方法とは言えません。

安全装備や希釈管理が必要で、取り扱いには細心の注意が求められます。

安全配慮として、皮膚露出を避け、手袋・ゴーグル・マスクを着用します。

ペットや子どもが触れないように施工時間帯や場所を選び、使用後は製品表示に従って適切に換気・洗浄してください。

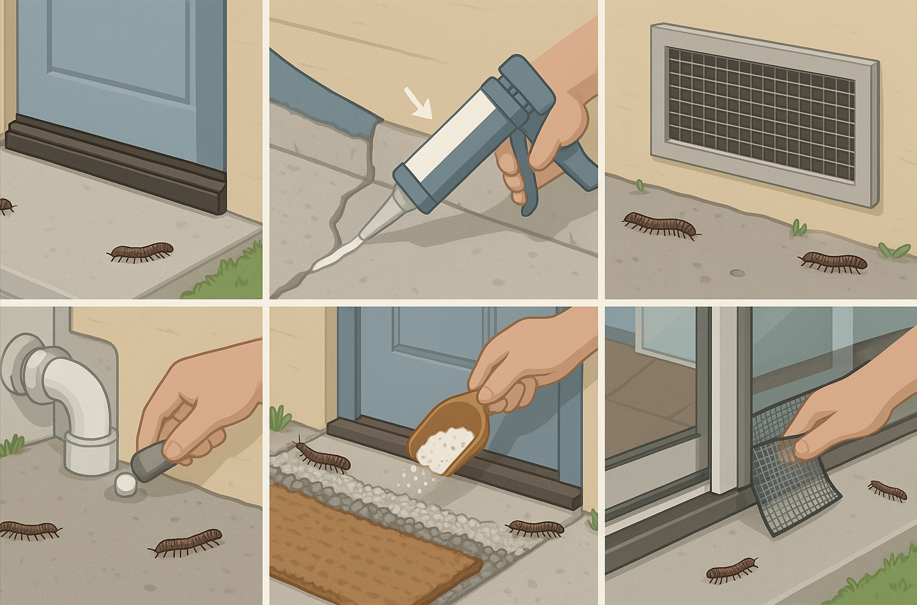

ヤスデの大量発生を予防する対策は?環境改善のポイント

予防の中心は「乾かす」「ためない」「塞ぐ」です。

庭や外構では、落ち葉や刈草、木片、濡れ段ボールなど、有機物の堆積を定期的に除去します。

側溝や排水経路を掃除して水はけを改善し、ぬかるむ場所は砂利敷きや傾斜付けで水が抜けるように調整します。

建物外周には連続した忌避帯を施工し、玄関や勝手口、基礎の立ち上がりには滑りやすい素材のテープを帯状に貼ると上りにくくなるとされています。

クラックや配管まわりはシーリングで塞ぎ、床下通気口や排気口には細かいメッシュカバーを取り付けます。

これらの対策は、他の不快害虫の侵入抑制にもつながります。

ヤスデが大量発生 コンクリート周辺で起こるのを防ぐための実践ガイド

コンクリート周辺の湿度と清掃がヤスデ防止に重要な理由

ヤスデが好む環境とその対策を徹底解説

家まわりでできるヤスデ侵入防止の工夫

専門業者に依頼する場合の費用と判断基準

コンクリート周辺の湿度と清掃がヤスデ防止に重要な理由

コンクリートは乾きやすい一方、目地・割れ・基礎際の影や落ち葉だまりは湿気がこもりやすい場所です。

ここに有機物が溜まると餌と隠れ場が同時に成立し、発生リスクが高まります。

したがって、コンクリート周縁の清掃は単なる見た目の改善ではなく、生息条件を崩す根本対策となります。

清掃の優先順位は、基礎の立ち上がり沿い、外構と土の境目、側溝や雨水桝の周辺、屋外機や物置の下です。

週次の簡易清掃と、月次のしっかり目の清掃を習慣化すると、季節のピーク時でも増えにくい状態を維持できます。

ヤスデが好む環境とその対策を徹底解説

ヤスデは暗く湿った場所、風の通らない隙間、落ち葉や腐植の堆積を好みます。

逆に言えば、日当たりと風通しを確保し、堆積物を作らないようにすれば近寄りにくくなります。

植栽は密植を避け、株元の風が抜けるよう剪定します。

ウッドチップやバークは見栄えが良い反面、水もちが良くヤスデの隠れ場になりやすいため、使用量や敷設場所を検討します。

屋外の鉢植えは鉢底と地面の間にスペーサーを入れて通気を確保し、鉢皿の水はためないようにします。

常に湿る散水計画も見直し、水やりは朝に集中させて夜間の過湿を避けると活動を抑えやすくなります。

家まわりでできるヤスデ侵入防止の工夫

侵入防止は、小さな隙間の総和をゼロに近づける作業です。

玄関ドアの下端はドラフトストッパーやスイープで密閉し、サッシの戸車調整とモヘアの交換でレールの隙間を減らします。

エアコンの壁貫通部は化粧カバーの内側でパテ埋めし、配管ホース先端の防虫キャップを確認します。

基礎のひび割れはシーリング材で補修し、床下換気口や排気口は細目のステンレスメッシュで物理的に遮断します。

外周の地表には連続した忌避帯を設け、ドアや勝手口前は粉剤やパウダースプレーでブレークラインを形成します。

これらを組み合わせると、室内への迷入が大幅に減ります。

専門業者に依頼する場合の費用と判断基準

次のような状況は専門業者への相談を検討します。

・外壁一面や敷地全体に群集が繰り返し出現する

・隣接地の造成・大規模工事が続き、発生源が広域に及ぶ

・小さな子どもやペットがいて薬剤選定や施工管理に不安がある

・基礎周りの大規模な隙間封鎖や排水改良が必要

相談時は、発生場所・時間帯・天候との関係、清掃や薬剤の実施履歴を伝えると提案が具体化します。

現地調査や見積が無料の事業者もあります。施工は「封鎖」「環境改善」「適正な薬剤処理」の三位一体が基本で、事後の再発防止アドバイスや報告書提供まで含めて比較検討すると安心です。

ヤスデが大量発生!コンクリート周辺で起きる原因と駆除・予防法:まとめ

この記事のまとめです。

- 長雨で地中が過湿になるとコンクリート上へ避難しやすい

- 新設コンクリートの溶出成分が集積の一因と考えられる

- コンクリート自体を食べるわけではなく有機物が餌となる

- 梅雨から初夏が最警戒で秋雨期にも再活動が見られる

- 卵は浅い落ち葉層に産まれ翌年の発生増に影響しやすい

- 刺す咬む被害は稀だが体液で炎症の恐れがあるとされる

- 熱湯は有害ガスの懸念があり安全上推奨されないとされる

- 死骸は臭気残存や二次誘引を防ぐため速やかに回収する

- 予防の軸は乾かすためない塞ぐの三つを同時に進める

- 外周の落ち葉や堆積物を定期清掃し排水を改善しておく

- 目地やクラック配管周りをシーリングで継続的に封鎖する

- 忌避帯やパウダースプレーで建物際に連続バリアを作る

- 網戸やドア下端の隙間調整と部品交換で侵入路を減らす

- 散水は朝にまとめ夜間の過湿を避け鉢底は通気を確保する

- 手に負えない規模や広域要因がある場合は専門家に相談する