ヤスデが気持ち悪いと感じたとき、多くの人がまず気になるのは、なぜあの独特な見た目や動きに強い不快感を覚えるのかという点でしょう。

さらに、ヤスデは不快害虫に分類されるのか、あるいは人に危害を加える可能性があるのかといった安全面も気になるところです。

また、ムカデやゲジなどヤスデに似た虫との違いや、梅雨の時期などに見られる大量発生の原因、そしてその正しい対処法を知りたいという人も少なくありません。

この記事では、そうした疑問を一つずつ丁寧に解き明かし、ヤスデへの理解を深めながら、安心して実践できる予防と対策の方法をわかりやすく紹介します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ヤスデが気持ち悪く見える理由と生態

- 不快害虫の位置づけと人への影響の有無

- ヤスデに似た虫との見分け方と注意点

- 侵入予防と駆除の安全な手順

ヤスデが気持ち悪いと感じる理由

見た目の特徴と行動パターン

ヤスデは不快害虫?

ヤスデは人を害する?

ヤスデに似た虫は?

ヤスデは大量発生しがち?

見た目の特徴と行動パターン

ヤスデは細長い筒状の体に多数の節をもち、各節から2対(計4本)の脚が出ています。

整然と並ぶ多脚が波打つように動くため、人によっては強い生理的嫌悪を感じやすいと考えられます。

体色は褐色から黒褐色まで幅があり、驚くと体を丸めて防御姿勢を取ります。

活動は主に夜間で、乾燥に弱く湿った環境を好みます。

落ち葉や朽木につく真菌類などを食べる分解者としての役割があり、庭や公園でも見つかります。

刺激を受けると臭気のある体液を分泌する種があり、これが「近寄りたくない」という印象をさらに強める一因になっています。

ヤスデは不快害虫?

ヤスデは落ち葉や枯れた植物を分解して土壌を豊かにする側面があり、自然界では益虫として語られることがあります。

一方で、足の多い外見、集団での出現、分泌液のにおいなどから生活空間では不快感を与えやすく、カテゴリー上は不快害虫とされる場面があります。

要するに、生態的には有用でも、居住空間での心理的・生活的な負担が不快害虫という呼び分けにつながっているということです。

ヤスデは人を害する?

ヤスデはムカデと異なり、咬む・刺すなどの積極的な攻撃性は報告されていません。

人への直接的な危害は基本的にないとされています。

ただし、種類によっては防御のために分泌する体液が皮膚刺激となり、ヒリヒリ感や赤みが出ることがあります。

体液が皮膚についた場合はすぐに石けんと流水で洗い流すこと、目に入ったときはこすらずに速やかに洗眼し、違和感が続く場合は医療機関の指示に従うことが推奨されていますとされています。

におい成分や刺激性は種や個体差があるため、素手で触らず手袋やピンセットを使う配慮が安全面で有効だと考えられます。

ヤスデに似た虫は?

見た目が似る代表例はムカデ・ゲジ・ダンゴムシです。特徴を整理すると見分けやすくなります。

| 種類 | 主な特徴 | 足の出方 | 動き | 人への影響 | 見分けポイント |

|---|---|---|---|---|---|

| ヤスデ | 円筒形で厚みあり | 1節あたり2対 | 遅い | 体液が刺激になることがある | 体を丸めやすい、多脚が密 |

| ムカデ | 扁平で筋肉質 | 1節あたり1対 | 速い | 咬傷のリスク | 触角長く、顎が発達、単独行動 |

| ゲジ | 足が非常に長い | 1節あたり1対 | 俊敏 | 直接被害は稀 | クモのように長脚で軽い体 |

| ダンゴムシ | 小型で丸まりやすい | 多足(甲殻類) | 遅い | ほぼ無害 | 甲殻類っぽい外殻で丸くなる |

ムカデは咬むリスクが指摘されるため、見分けがつかないときは不用意に触らず距離を取り、専門の薬剤や業者対応を検討すると安心です。

ヤスデは大量発生しがち?

雨量が増えて相対湿度が高止まりする時期、特に梅雨や連日の降雨後は、地中や落ち葉層に潜んでいたヤスデが地表へ出やすくなります。

土壌の酸素が乏しくなる飽和状態や、巣穴の冠水リスクが高まると、より乾いた環境を探す行動が誘発され、基礎コンクリートや外壁を這い上がるため、短時間に多数を目撃しやすくなります。

これが「突然どこからともなく現れた」という印象につながりますが、個体群そのものが急激に増殖したというより、行動が同時に表面化したケースも少なくありません。

大量発生にはいくつかの型があります。

ひとつは気象イベントに伴う一時的な集中出現で、強い降雨や長雨、台風通過後などに目立ちます。

もうひとつは地域的に数年スケールで増減を繰り返す現象で、国内ではいわゆるキシャヤスデ(線路ヤスデ)に代表される周期的なピークが語られてきました。

線路上で多数が踏み潰されると体液で車輪が滑走しやすくなり、列車の減速や運休につながった記録が各地で残されています。

複数年の周期性については、土壌環境(腐植の蓄積や微生物相)、天候パターン、天敵圧、個体発育の世代重なりなど、いくつかの要因の相互作用が指摘されており、単一要因では説明しきれないとされています。

居住環境周りで発生が目立つ背景には、微気象と資源分布の偏りがあります。

たとえば、建物の北側・日陰側は蒸散が遅く、雨水や空調のドレンで土壌水分が高止まりしやすい領域です。

さらに建物に接する植栽帯や厚い腐葉土、ウッドチップのマルチングは、餌資源(腐植・微生物)と隠れ家を同時に提供します。

加えて、犬走りや敷き砂利の下にできる隙間、ブロック塀の目地や控え壁の根元などは、乾湿の勾配と遮蔽が生まれ、ヤスデの移動ルートになりがちです。

こうした「資源と湿度」の地図が、短い距離での集中的な個体の偏在を作り出します。

人為的な環境改変もトリガーになります。

宅地造成、舗装や暗渠整備、庭のリフォームなどで、落ち葉や腐植の堆積状況、水はけ、地表材の保水性が急に変わると、それまで分散していた個体が一時的に集まったり、移動が誘発されて目につくことがあります。

特にリフォーム直後は、資材の仮置きや植栽の移植で一時的に隠れ家が減ること、逆にウッドチップ厚盛りなどで腐植層が局所的に厚くなることが同時に起こり、観察機会が増える傾向があります。

発生を抑える基本は、個体数を「増やさない・寄せない・入れない」の三本柱を、環境側から整えることです。

具体的には、建物周囲50〜100センチは落ち葉・腐植・木片・不要マルチを取り除いて通気と乾燥を確保し、雨樋や排水桝の詰まりを解消して滞水を残さないことが出会い確率を下げます。

植栽は建物に密着させず、腐葉土は厚くし過ぎない配置にし、基礎の換気口や配管まわりの隙間は防虫網やシーリングで物理的に遮断します。

室内に迷入した個体は、手袋着用で回収するか、殺虫成分を含まない冷却スプレーで不活化してから処理すると、臭液由来の不快と二次汚染を避けやすくなります。

薬剤を用いる場合は、屋外の基礎まわりに限定した帯状処理など、必要最小限で残効を活用する方法が現実的です。

非標的生物や周辺環境への影響を抑えるため、ラベル表示の用法・用量を厳守し、降雨直前の散布は避けましょう。

なお、一部の外来種では自治体が注意喚起や対応を公表している地域もあります。

地域での発生動向や対処の指針は、自治体の環境・衛生部局の告知や鉄道事業者の報告に基づく情報更新が行われるため、最新情報の確認が役立ちます。

学術的な現象報告としては、富士山麓や中部地方での線路周辺の大発生に関する研究報告が知られており、周期的増減や線路スリップの機序について整理されています。

ヤスデは気持ち悪い?

家への侵入を防ぐ環境対策

殺虫剤や冷却での駆除手順

ヤスデは触っても大丈夫?

不快害虫って言われるのはかわいそう?

家への侵入を防ぐ環境対策

ヤスデは湿った場所や落ち葉・腐葉土が集まる環境で増えやすいため、発生源を減らす外周管理と建物のすき間対策が効果を発揮します。

屋外の環境整備

庭木の足元や花壇の腐葉土が厚く溜まっていると、餌と隠れ家が同時に提供されます。落ち葉や枯れ枝を定期的に回収し、堆積を避けましょう。

水はけが悪い場所は、砂利を敷く、土壌改良材を混ぜる、排水路を整えるなどで滞水を減らすと、地表への浮上を抑えられます。

建物のすき間対策

窓・ドアの下端、サッシのレール、配管の貫通部、換気口の網目など、数ミリのすき間でも侵入は可能です。気密ブラシやすき間テープ、コーキング材で微小なすき間を塞ぎ、換気口は破損の有無を点検して防虫網を維持します。

屋外の基礎周りや出入口の敷居付近に、屋外用の残効スプレーで帯状のバリアを作る方法もあります。乾いた面に処理し、雨に当たらないほど持続が長いとされています。

予防のタイミング

梅雨前と秋雨期前に環境整備とバリア処理を実施しておくと、最も見かけやすい時期の侵入を減らせます。雨後に目立った場合は、乾天時に追加処理を行い、効果を補強するとよいでしょう。

殺虫剤や冷却での駆除手順

室内外で目の前の個体を処理する場合は、安全性と再発抑制の両立が鍵となります。製品は必ずラベル表示に従い、子どもやペットの動線に配慮してください。

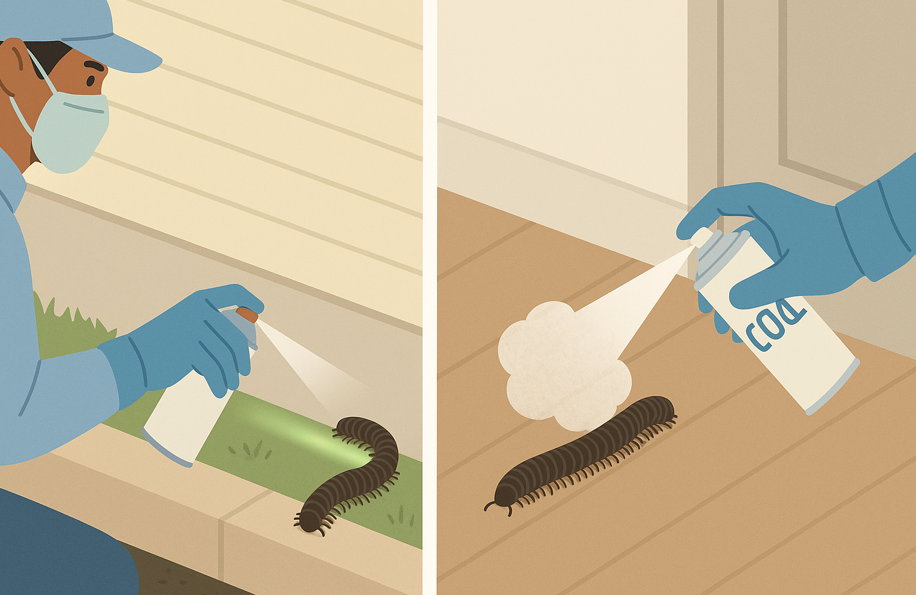

屋外での基本手順

防護手袋とマスクを着用し、対象のヤスデにエアゾールを直接噴霧します。歩行ルートや基礎周りには、表示に合う粒剤・粉剤・残効スプレーで帯状の処理を行い、侵入前にブロックします。

屋内での基本手順

室内ではにおいや飛散に配慮し、冷却スプレーなど殺虫成分を含まない凍結タイプを選ぶと扱いやすいとされています。

硬質の紙やピンセットで回収し、密封廃棄します。掃除機で吸った場合は、紙パックごと処分するか、ダストカップを即時洗浄して臭気の残留を避けます。

熱湯・物理的処理の注意点

屋外では熱湯をかける方法が紹介されることがありますが、自治体の注意喚起では、特定外来種など一部のヤスデでは刺激でシアン化合物を含む臭気を強く出す可能性があるため、焼却や高温処理を避けるよう求められる場合があるとされています。

環境や種が特定できない状況では、メーカー推奨の薬剤または冷却処理にとどめ、においの拡散を抑える運用が無難です。

ヤスデは触っても大丈夫?

結論から言うと、素手で触れるのは避けた方が安心です。

ヤスデ自体に咬傷リスクはありませんが、体液による皮膚刺激が生じる可能性があります。

取り扱う際は、ニトリルなどの使い捨て手袋を着け、直接接触を避けます。

皮膚についた場合は、石けんと流水で洗い、目や口に触れないようにします。

目に入った疑いがあるときは速やかに洗眼し、痛みや異物感が残る場合は医療機関の助言に従うのが推奨されていますとされています。

衣類ににおいが移ったときは、中性洗剤で単独洗いすると軽減しやすいとされています。こうした基本動作を押さえておけば、過度に恐れる必要はありません。

不快害虫って言われるのはかわいそう?

ヤスデは落ち葉や朽木などの腐植物質を主な餌にする分解者で、土壌中の有機物を細断・摂食し、フンとして排出する過程で微生物の分解を促します。

こうした栄養塩の循環や土壌団粒構造の形成は、植物の根張りや保水性の維持に寄与すると考えられます。

見た目の印象だけで「不快害虫」と一括りにされがちですが、生態系では役割を持つ生物です。

一方で、人の生活圏では心理的不快や衛生面の懸念につながる場面があります。

特に雨期や雨上がりに地表へ多数現れやすく、壁面を這い上がる行動が目につくと、不快感や不安が強まります。

また、種によっては刺激時にキノン類やシアン化合物を含む防御液を分泌するとされ、皮膚への刺激や衣類への臭い移りが問題化しやすい点も無視できません。

したがって、価値判断を感情だけに委ねず、「生態的な有用性」と「生活上の支障」を分けて考える視点が有用です。

生活圏での軋轢を減らす実務的な道筋としては、発生源の管理と侵入経路の遮断を優先する予防思考が適しています。

ヤスデは乾燥に弱く、湿った落ち葉堆積や腐葉土の厚い場所、基礎周りの滞水部に集まりやすい特性があります。

以下のような環境整備は、薬剤に頼らず出会う頻度を下げる現実的な方法です。

- 建物周囲50〜100センチの帯状ゾーンは落ち葉・枯れ枝・不要なマルチ材を除去し、過湿を避ける

- 花壇や植栽の腐植層は厚くしすぎず、建物に接しない配置に調整する

- 排水桝や雨樋、犬走りの水はけを定期点検し、降雨後の滞水を残さない

- 換気口の防虫網破れや配管貫通部の隙間を塞ぎ、ドア下部は隙間テープやスイープで気密を確保する

屋外で少数を見かけた程度で、生活上の支障がないなら、土壌表面の落ち葉層へそっと移してやるだけで事足ります。

室内へ迷入した個体は、手袋と紙片・ピンセットで回収して密封廃棄するか、殺虫成分を含まない冷却スプレーで不活化してから処理すると、臭気の拡散や小児・ペットへの暴露が抑えられるとされています。

皮膚に分泌液が付いた場合は、石けんと流水で洗い流す対応が推奨されることが多いとされています。

目に入った疑いがあるときは、こすらず洗眼し、症状が続く場合は医療機関の指示に従うのが安全とされています。

心理的負担が大きい、あるいは大量発生で生活に支障が生じている場合は、再発予防まで含めて段階的に対処します。

基本は以下の順で検討すると、環境への影響や作業効率のバランスがとれます。

- 環境管理(落ち葉管理、水はけ改善、隙間封鎖)

- 物理・機械的手段(捕集、冷却処理、バリアの物理設置)

- 薬剤の帯状処理(屋外の基礎周りなど限定部位での残効スプレーや粒剤)

- 大量・広域時の専門業者への調査と計画的処理(発生源診断と再侵入防止設計)

薬剤散布は、対象害虫・使用場所・濃度・処理法のラベル遵守が前提です。

歩行性不快害虫向けの屋外処理は「帯状(バリア)で限定範囲に」「乾いた面に」「降雨時を避ける」といった条件で効果が持続しやすいとされています。

非標的生物(節足動物、土壌微生物)や周辺植栽、流水域への影響を抑えるため、必要最小限の処理幅と頻度に留め、居住環境での安全域を確保する設計が現実的です。

過度な散布で短期的な見た目の減少が得られても、環境側の条件(過湿や堆積物)が変わらなければ再出現しやすい傾向があります。

薬剤は「症状緩和の補助」と位置づけ、根本要因(湿度・餌・隠れ家・侵入口)に手を打つことが、長期的な負担減につながります。

なお、外来種の一部では自治体が注意喚起を行う場合があり、地域情報の確認と指示に従った対応が求められることがあります。

人の暮らしと生き物の機能は対立しがちですが、発生条件の是正と、閾値に応じた最小限の対処を組み合わせれば、双方の折り合いはつけられます。

見た目の不快感だけで「敵」とみなすのではなく、生活圏では会いにくく、自然界では働いてもらう——この住み分け発想が、過剰反応や過剰散布を避ける近道です。

ヤスデが気持ち悪いと思ったら?正しい理解と発生を防ぐ方法:まとめ

この記事のまとめです。

- ヤスデは多脚と波打つ動きで不快感を誘発しやすい

- 主食は落ち葉などで土壌を豊かにする分解者である

- 不快害虫と呼ばれるのは生活空間での心理的要因

- ヤスデは人を害する報告は少なく体液刺激が中心

- 皮膚刺激時は石けんと流水で洗い様子をみる

- 目に入った疑いは洗眼し医療機関の指示に従う

- ヤスデとムカデは足の数と体型で見分けやすい

- ムカデは咬傷の恐れがあり不用意に触れない

- 雨期や雨上がりに地表へ出て目立ちやすくなる

- 環境変化や湿度条件で一時的に増えることがある

- 侵入予防は落ち葉除去と水はけ改善が効果的

- すき間封鎖と屋外バリア処理の併用が有効

- 室内は冷却スプレーや物理回収で安全に対処

- 熱湯処理は状況により控えメーカー指示を優先

- 必要最小限の駆除と予防で共存の負担を減らす