街中や駅構内でよく見かけるオレンジジュース自販機。フレッシュなジュースを手軽に楽しめる一方で、衛生面やゴキブリのリスクが気になってしまう方も少なくありません。

特に、オレンジ ジュースの自販機にゴキブリはいないかと不安を感じている方に向けて、今回は詳しく解説していきます。

オレンジジュース自販機の内部構造とはどのようなものなのか、自販機における衛生管理の仕組みはどうなっているのか、そしてゴキブリ発生リスクは本当にあるのか。

この3つのポイントを中心に、安心して利用するために知っておきたい情報をわかりやすくお届けします。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- オレンジジュース自販機の内部構造と仕組みがわかる

- 自販機における衛生管理体制が理解できる

- ゴキブリ発生リスクの実態が把握できる

- 衛生面に配慮された運営方法を知ることができる

オレンジジュース自販機のゴキブリ対策:衛生面で大丈夫?

オレンジジュース自販機の内部構造とは

自販機における衛生管理の仕組み

ゴキブリ発生リスクは本当にあるのか

定期メンテナンスの頻度と内容

衛生基準を満たすための対策

オレンジジュース自販機の内部構造とは

オレンジジュース自販機は、フレッシュなオレンジジュースを手軽に楽しめる便利な設備です。内部の仕組みは意外とシンプルですが、工夫が随所に凝らされています。まず、自販機内には大量の生オレンジがストックされており、透明な窓からオレンジが見える設計になっているものもあります。これにより、利用者に安心感を与える効果も期待できます。

このとき重要なのが、自販機内部にはオレンジを自動で運搬するレールや、果実を押しつぶしてジュースを搾るための圧搾機構が搭載されている点です。オレンジは注文が入るたびに選別され、圧搾部に送り込まれ、数個のオレンジから一杯分のジュースが作られます。そして、搾汁後はすぐに搾りかすが別の回収容器に落ちる仕組みになっており、衛生面にも配慮されています。

このように考えると、オレンジジュース自販機の内部は「果実を保管するゾーン」「ジュースを作るゾーン」「搾りかすを廃棄するゾーン」と、機能ごとに明確に区分けされているのが特徴です。これにより、限られたスペースでも安全かつ効率的に運用できるよう工夫されています。

自販機における衛生管理の仕組み

オレンジジュース自販機では、衛生管理が非常に重要なテーマになっています。特に食品を扱う自販機は、通常の飲料自販機とは異なり、厳しい管理体制が求められます。このため、各メーカーでは独自の衛生基準を設けており、日常的な管理作業が欠かせません。

例えば、自販機内部の搾汁ユニットや配管は、定期的に消毒・洗浄が行われる仕様になっています。さらに、果実の保管スペースも温度管理されており、腐敗や雑菌の繁殖を防ぐ工夫が施されています。場合によっては、自動洗浄機能が搭載されている機種もあり、作動のたびに内部の衛生状態を保てるようになっています。

これらの仕組みがなければ、生搾りジュースの提供は難しいでしょう。また、運営会社によっては外部業者による衛生検査を定期的に実施しており、安全性を第三者機関により証明しているケースもあります。このように、自販機は単なる機械ではなく、細かな衛生管理体制によって成り立っているのです。

ゴキブリ発生リスクは本当にあるのか

オレンジジュース自販機にゴキブリが発生するリスクについて、不安に思う方は少なくありません。確かに、甘い香りや果実が内部に存在することから、害虫を引き寄せる可能性はゼロではないと考えられます。しかし、実態としては、厳格な衛生管理が徹底されているため、通常の使用環境下でゴキブリが発生するケースは非常に稀です。

多くの自販機では、密閉構造によって外部からの侵入を防いでいます。また、搾りかすやジュースの漏れを即座に処理できる設計となっているため、害虫の発生源となるゴミや水分が内部に残るリスクも抑えられています。これには、搾汁後に自動で廃棄物を回収する機能も一役買っています。

ただし、まれに補充・清掃が不十分な場合や、設置場所の衛生環境が悪い場合には、リスクが高まる可能性もあります。したがって、日常的な点検と清掃が重要であると理解する必要があります。こうして、リスクを限りなくゼロに近づけるための努力が続けられているのです。

定期メンテナンスの頻度と内容

オレンジジュース自販機では、定期メンテナンスが品質保持と衛生維持のために欠かせません。設置して放置するだけではなく、細かいメンテナンススケジュールが設定されているのが一般的です。具体的には、1日に数回オレンジの補充を行う際に、内部の簡易清掃も同時に実施されています。

さらに、週に1回以上のペースで、内部のパーツを取り外しての本格的な洗浄や消毒作業が行われることが多いです。特に、ジュースが通過する配管部分や搾汁機構は重点的に清掃されます。これを怠ると雑菌繁殖のリスクが高まるため、非常に重要な作業工程となっています。

また、定期メンテナンスでは、機械の動作チェックや故障の予防も行われます。例えば、搾汁機の動作がスムーズか、果実ストッカーの温度が適切か、といった細かなポイントまで確認されます。これにより、いつでも高品質なオレンジジュースを安全に提供できる環境が整えられているのです。

衛生基準を満たすための対策

オレンジジュース自販機が衛生基準を満たすためには、いくつかの具体的な対策が講じられています。まず第一に、設置場所の選定段階から衛生リスクを考慮することが基本です。風通しが良く、周囲にゴミがたまりにくい場所が選ばれる傾向にあります。

また、機械自体にもさまざまな工夫が施されています。果実の保管エリアは低温管理されており、搾汁工程は極力外気と接触しない設計となっています。これにより、雑菌の繁殖リスクが抑えられています。加えて、搾りかすの排出も自動で行われ、果実のカスが内部に長時間滞留することはありません。

さらに、定期的な衛生検査に加えて、利用者が安心できるよう、機体に衛生管理ステッカーを貼付するなどの工夫も行われています。いずれにしても、ただジュースを作るだけではなく、「清潔で安全なジュースを提供する」ことを最優先に、多くの取り組みがなされているのです。

オレンジジュース自販機:ゴキブリの噂と実態

SNSで拡散されたゴキブリの噂とは

実際に報告されたトラブル事例

ゴキブリ対策に使用される機器と工夫

オレンジの補充と清掃の手順

安心して利用できる自販機の選び方

SNSで拡散されたゴキブリの噂とは

オレンジジュース自販機に関して、SNS上でゴキブリにまつわる噂が拡散されたことがあります。この噂は、あるユーザーが自販機の内部でゴキブリを目撃した、もしくはジュースに異物が混入していたと投稿したことが発端でした。拡散力の高いSNSでは、事実確認が追いつかないまま情報が広まり、あたかもすべての自販機に問題があるかのような印象が生まれてしまいました。

このような情報が拡散される背景には、オレンジという生鮮食品を扱っている特性上、「腐りやすい」「害虫が寄ってくるかもしれない」という先入観があるのかもしれません。さらに、自動販売機の内部が普段見えない構造になっているため、利用者にとっては不安感を抱きやすい要素も存在しています。

ただ、実際には自販機メーカー各社が衛生管理に細心の注意を払っており、公式に問題を認めた例はごくわずかです。むしろ、過剰に拡大解釈された情報が、不要な不安を煽ってしまったケースが多いと考えられます。このため、SNS上の噂に過度に振り回されないことが大切です。

実際に報告されたトラブル事例

オレンジジュース自販機におけるトラブル事例としては、ゴキブリの目撃情報そのものよりも、別の問題が報告されていることが多いです。例えば、ジュースの抽出途中で機械が停止してしまった、紙コップが正しくセットされなかった、ジュースが少量しか出なかったといった機械的なトラブルが挙げられます。

このような機械不具合は、定期メンテナンスや初期不良対応によって防ぐことが可能ですが、使用頻度が高い都市部では一時的にトラブルが発生してしまうこともあるようです。オレンジ果実の状態によっては、搾汁中に詰まりが発生することもあり、これが原因で機械エラーが起こるケースもあります。

一方、衛生面に関しては、明確にゴキブリの混入が確認された例は報告されていません。

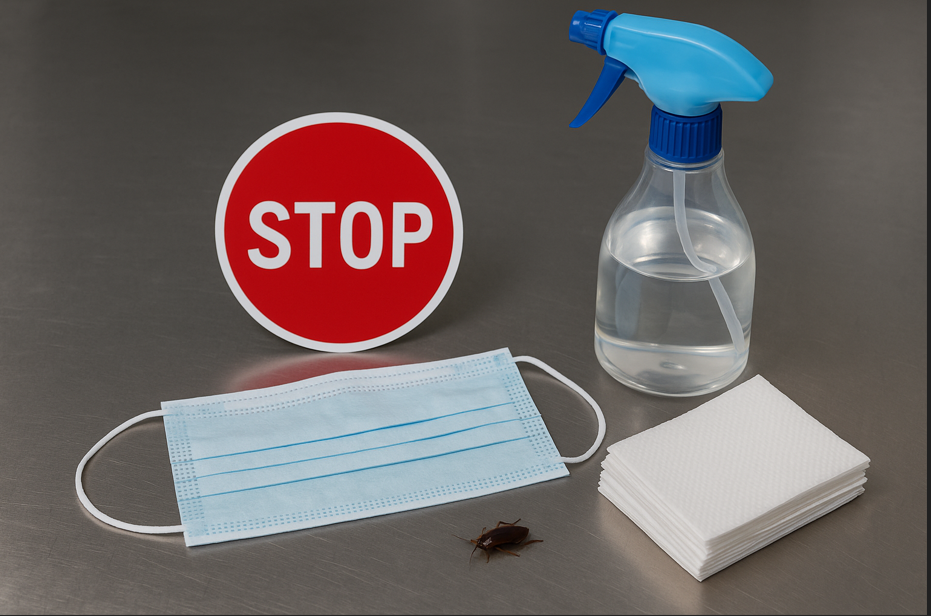

ゴキブリ対策に使用される機器と工夫

オレンジジュース自販機では、ゴキブリなど害虫対策として、さまざまな機器と工夫が導入されています。まず最も基本的な対策は、外部からの侵入を防ぐために、密閉性の高い構造にしていることです。自販機の接合部や排出口には隙間を極力作らず、害虫の侵入口を物理的に遮断しています。

また、内部温度の管理も重要なポイントです。低温環境ではゴキブリの活動が鈍くなるため、オレンジのストッカー部分は常に低温が保たれています。さらに、搾汁機周辺には、防虫シートや忌避剤を組み込んだ素材が使用されている場合もあり、害虫を寄せ付けない工夫が施されています。

これらに加え、定期的な害虫防除作業も実施されています。専門業者による点検・防虫処置が定期的に行われ、万が一にも害虫が繁殖しないよう、予防対策が徹底されているのです。つまり、利用者が安心してジュースを楽しめるよう、多角的な対策が張り巡らされています。

オレンジの補充と清掃の手順

オレンジジュース自販機では、オレンジの補充と清掃作業が非常に重要なルーチンワークとされています。まず、補充の際には、鮮度の高いオレンジを選別し、手袋を着用したうえで慎重にストッカーへ補充します。このとき、古いオレンジが残っていればすべて回収し、新しいオレンジとの入れ替えを徹底します。

清掃については、日々の簡易清掃と定期的な本格清掃に分かれています。簡易清掃では、搾汁機周辺やジュース出口付近の拭き取り、ゴミの回収などが行われます。一方、週に一度程度の本格清掃では、内部の搾汁ユニットを取り外し、専用の洗浄液で殺菌・洗浄が行われます。

また、ジュースが通る配管も、定期的に洗浄作業が行われ、カビや雑菌の繁殖を防いでいます。このように、オレンジの補充と清掃は単なる作業ではなく、衛生を守るための非常に大切なプロセスなのです。これを怠ると品質が落ちるため、各運営会社は厳格なマニュアルを設け、従業員教育にも力を入れています。

安心して利用できる自販機の選び方

安心してオレンジジュース自販機を利用するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。まず、自販機本体の外観をチェックしましょう。清潔感があり、こまめにメンテナンスされている様子が見て取れる機械は、内部も適切に管理されている可能性が高いです。

さらに、設置場所も重要です。人通りが多く、管理の行き届いている施設内や駅構内などにある自販機は、衛生面でのリスクが比較的低い傾向にあります。逆に、人目につきにくい場所や、周囲にゴミが散乱しているような場所にある自販機は、利用を避けたほうが無難です。

そしてもう一つは、運営会社の情報を確認することです。公式サイトや機体に貼られたステッカーなどから、どの企業が運営しているのかを知ることができます。信頼できる企業であれば、トラブル時の対応や衛生管理もしっかりしている可能性が高いです。こうして基本的なポイントを押さえて選べば、より安心して利用することができるでしょう。

オレンジジュース自販機:ゴキブリ問題を徹底解説

この記事のまとめです。

- 自販機内には大量の生オレンジがストックされている

- オレンジは注文ごとに自動で搾汁機へ運ばれる

- 搾汁後の搾りかすは専用容器に即座に回収される

- ジュース製造ゾーンと廃棄ゾーンが明確に区分されている

- 内部の搾汁ユニットや配管は定期的に消毒される

- 果実ストッカーは温度管理され腐敗を防止している

- 密閉構造で外部からゴキブリの侵入を防止している

- 搾汁時のジュース漏れを抑える設計になっている

- SNSではゴキブリ目撃情報が誇張されて拡散された

- 実際のトラブル事例は機械故障が中心である

- 防虫シートや忌避剤で害虫を寄せ付けない工夫がある

- 1日に数回オレンジ補充と簡易清掃が行われている

- 週1回以上内部パーツを分解して本格洗浄が行われる

- 設置場所の選定にも衛生リスクが考慮されている

- 外観の清潔さと運営会社情報を確認して利用すべきである