鳩は毒殺したらいいんじゃないかと考える人は少なからずいるようです。

しかし、鳩に毒餌を与えた場合は逮捕される可能性があります。

毒餌を使える害獣の範囲は限定的で、法律で鳩には適用できないとされているためです。

そこで、鳩対策の基本と優先順序を整理し、鳩が嫌いなものと活用法を踏まえた、合法で再現性の高い方法をわかりやすく解説します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 鳩に毒を使うことの法的リスクと社会的影響を理解

- 鳩に適用できない毒餌の範囲と代替手段を把握

- 住居や施設で実践できる具体的な防除手順を学習

- 再発防止のための清掃と衛生管理の要点を習得

鳩に毒を与えるのは違法:正しい対策

鳩を毒殺した事件の教訓

毒餌を使える害獣の範囲

鳩対策の基本と優先順序

鳩が嫌いなものと活用法

鳥獣保護法と自治体の指針

鳩を毒殺した事件の教訓

都市公園や駅前広場などの公共空間で、農薬を混ぜた餌により鳩が死亡した事例が報じられています。

こうした行為は、対象外の野鳥やペット、さらには子どもを含む周辺住民にまで影響が及ぶ可能性があると指摘されています。

誤食による健康被害の懸念に加え、清掃作業時の粉じん吸入や二次中毒(清掃中に触れた動物、あるいは死骸を捕食した動物への毒の連鎖)といった波及リスクも無視できません。

毒餌に使われることのある有効成分には、急性毒性が高いものが知られており、取扱表示や保管方法を誤ると、屋外では不特定多数が曝露されるおそれがあります。

さらに、雨水による流出や土壌汚染の懸念もあり、地域の環境保全の観点からも問題は大きいと捉えられています。

鳩の糞は一羽あたり1日で数十グラム程度に達するという情報があり、放置されると悪臭や害虫誘引の要因になり得ますが、毒物で「一気に」解決しようとする発想は、健康・環境・社会的コストの総量をかえって増加させやすいと考えられます。

以下のように、毒餌は複数の面で「予測不能な被害」を拡大しやすい性質があります。公共空間での散布が危険視される理由を、リスクのタイプごとに整理します。

| リスクの種類 | 具体的に起こり得る事象 | 想定される影響範囲 |

|---|---|---|

| 誤食・誤飲 | 子どもやペットが落ちた餌を拾って口に入れる | 個人の健康被害、救急搬送の発生 |

| 二次中毒 | 死骸を捕食した動物や清掃・回収に従事する人への暴露 | 野生動物、飼育動物、作業者 |

| 環境拡散 | 雨で流れて側溝や土壌に混入 | 水系や土壌の汚染、清掃負担の増大 |

| 社会不安 | 多数の鳥の死骸が短時間で見つかる | 近隣住民の不安・苦情、景観悪化 |

以上の点から、毒に依存した排除は「早そうに見えて不確実」であり、公共空間の安全管理とも両立しにくい手段だと位置付けられます。

物理的な侵入・滞留の防止、餌場の遮断、清掃と衛生管理の徹底といった再発を抑える対策の方が、費用対効果と社会的受容性の両面で長続きしやすいと考えられます。

毒餌を使える害獣の範囲

日本国内の実務では、毒餌(殺鼠剤など)の使用対象は、主に屋内でのドブネズミ・クマネズミ・ハツカネズミなどに限定されて案内されることが一般的です。

これらは対象薬剤のラベル表示(適用害獣・使用場所・用量)に厳密な制約があり、表示外の用途や屋外での不特定散布は、誤使用に当たる可能性があります。

一方で、鳩は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(いわゆる鳥獣保護管理法)の対象であり、狩猟による場合を除き、原則として無許可での捕獲・殺傷・卵の採取等は認められていないとされています。

自治体の通知や窓口対応でも、毒餌による鳩の駆除は想定されておらず、法令順守と安全配慮の観点から、忌避や物理的排除、衛生管理による対応が推奨されています。(出典:環境省「捕獲許可制度の概要」)

簡潔にまとめると、次のような区分になります。

| 対象 | 毒餌の位置付け | 根拠・前提 | 実務での現実的な軸 |

|---|---|---|---|

| 屋内ネズミ類(ドブネズミ等) | ラベル適合下で管理的に使用される | 製品表示に基づく適正使用 | 捕獲・封鎖・清掃と併用 |

| 鳩(ドバト等の野生鳥) | 原則不適(毒餌での殺傷を想定しない) | 鳥獣保護管理法の許可制度 | 物理的排除、餌場遮断、衛生管理 |

| その他の野生鳥獣 | 個別の法令・許可に依存 | 許可捕獲の枠組み | 専門業者・行政と連携 |

したがって、鳩被害に対しては、毒物を使うのではなく、以下のような工程で進めるのが現実的です。

まず、発生源の把握(飛来ルート、着地・休憩・営巣箇所、糞の堆積状況)を行い、掲示や清掃で餌場を遮断します。

次に、着地の足場となる手すり・梁・庇の縁はスパイクや細径ワイヤーでとまりにくくし、営巣に適した隙間やソーラーパネル下の空隙はネットやメッシュで封じます。

仕上げとして、糞の湿潤化・密封廃棄・適正な消毒といった衛生管理を行い、害虫誘引や悪臭の再燃を抑えます。

法令は地域の運用や最新改正により細部が変わる可能性があるため、作業前に自治体の担当窓口へ確認し、必要に応じて専門業者と連携する体制を整えると安全です。

鳩対策の基本と優先順序

鳩の被害は、餌場・水場・ねぐら・営巣の四つの要素がそろうと継続・拡大しやすくなります。対応は次の順番で進めると効果が安定します。

- 現状把握:飛来パターン、滞在場所、糞の堆積、営巣の有無を確認します。

- 餌場の遮断:屋外の食べこぼしや放置ゴミをなくし、餌付けをやめる掲示や周知を行います。

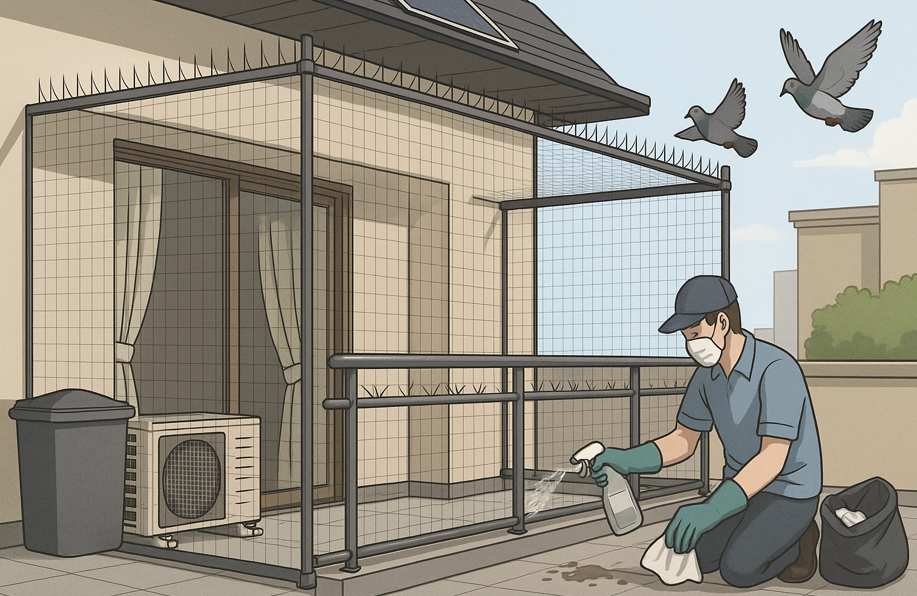

- 滞在・着地の抑止:スパイク、ワイヤー、ショックトラック、ネットなどで物理的にとまれなくします。

- 営巣阻止:ベランダや室外機裏、屋根隙間、ソーラーパネル下の空隙を塞ぎます。

- 衛生管理:糞清掃と消毒で誘引源を絶ち、ダニ・カビの二次被害抑制につなげます。

この流れを徹底することで、鳩の学習や定着を逆手にとり、再発を抑えられると考えられます。

鳩が嫌いなものと活用法

鳩は足場が不安定な細いワイヤー、着地を妨げるスパイク、通行を遮るネット、微弱電気刺激のショックトラックなどを避ける傾向があります。

また、風で揺れる反射材や音で驚かすグッズもありますが、学習で慣れてしまうため、単独では持続力に乏しいとされています。

要するに、物理的な排除と併用し、足場・ルート・空隙を同時に潰していくことが鍵となります。

鳥獣保護法と自治体の指針

鳥獣保護管理法では、原則として許可なく野生鳥獣を捕獲・殺傷できないとされています。

鳩の卵や巣の扱いについても、自治体の指導に従い、繁殖期の作業には配慮が求められると案内されています。

健康被害や施設安全上の理由で対策が必要な場合でも、毒物を用いた駆除は認められないという説明が一般的です。

事前相談のうえで、ネットやスパイクなどの防鳥施工と清掃・消毒を組み合わせる流れが推奨されています。

鳩対策:毒の代わりに選ぶ解決策

ベランダと屋根の具体策

ソーラーパネル周りの対策

産業施設での排除手段

清掃と消毒の安全手順

ベランダと屋根の具体策

日当たりと見通しが良い高所は、鳩にとって快適な休憩・営巣スポットになりがちです。

ベランダでは、手すり上や室外機上の着地をスパイクで妨げ、手すりには細径ワイヤーを張って足場を不安定にします。

天井の縁や隙間、庇の上はネットで空間自体を排除すると、居場所そのものを失わせられます。

屋根の棟や軒下はスパイクやワイヤーが有効で、通り道の角や縁も重点的に対策すると戻りにくくなります。

下表は代表的な対策の比較です。

| 対策手段 | 主目的 | 効果の持続 | 見た目への影響 | コスト感 |

|---|---|---|---|---|

| スパイク | 着地阻止 | 長期 | 中 | 中 |

| 細径ワイヤー | 足場不安定化 | 長期 | 低 | 中 |

| ネット | 空間の物理遮断 | 長期 | 中〜高 | 中〜高 |

| ショックトラック | 学習的忌避 | 中〜長期 | 低 | 中〜高 |

| 反射材・音 | 驚愕刺激 | 短期 | 中 | 低 |

外観や費用、施工の難易度を勘案し、複数を組み合わせると効果が安定します。

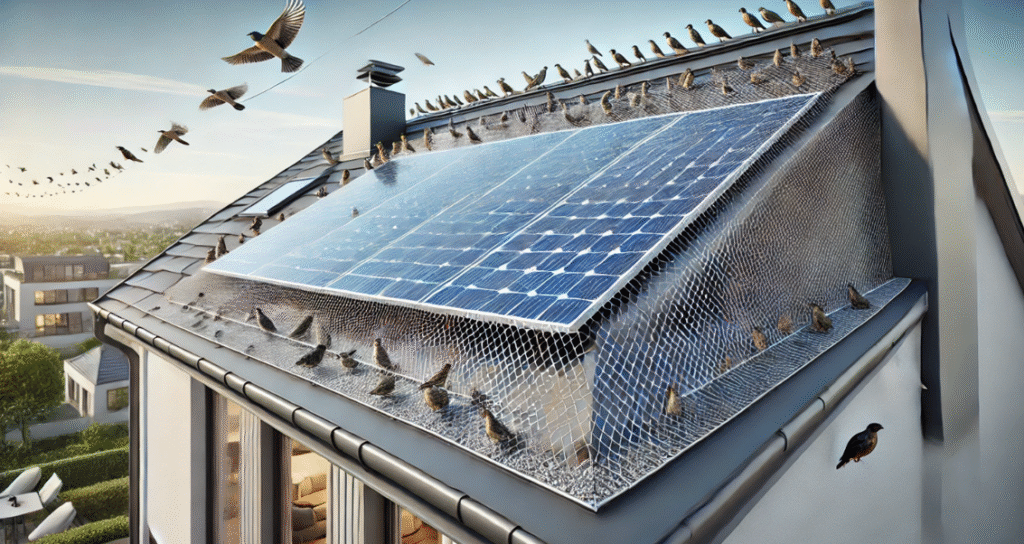

ソーラーパネル周りの対策

ソーラーパネル下面の空隙は営巣・休憩に最適とされます。

金属グリッドや専用メッシュでパネル周辺を囲い、侵入ルートを遮断します。

屋根材との間に隙間がある場合は、通気を妨げない形状のエッジガードを用いると機器の性能を損ねにくいです。

パネル上面の着地はスパイクが使いにくいため、上面は触れず、周縁の物理遮断と棟・縁のワイヤーで着地動機を下げる設計が現実的です。

落ち葉や糞が溜まると誘引源になるため、定期清掃と雨樋の詰まり点検も並行すると良いでしょう。

産業施設での排除手段

工場や商業施設では、梁・配管・看板裏・庇の凹凸が足場となり、天井高も手伝って追い払いが難しくなります。

広範囲を一度にカバーするには、ネットでの空間分割が最も確実とされています。

梁の上面や看板上部など局所的な着地にはスパイクやワイヤー、欄干などの連続した縁にはショックトラックが有効です。

出入口が開放されがちな現場は、風除室のように二重動線を設ける、エアカーテンで通過の快適性を保ちながら侵入を抑えるといった設計的工夫も役立ちます。

大規模施設では全域を網掛けできないため、鳩の動線を読み、居心地の良い場所をなくす順番で施工エリアを決めるのが要点です。

清掃と消毒の安全手順

乾いた糞は粉じん化しやすく、吸入で不快症状を招く可能性があるとされています。

国の機関の解説では、鳩由来の病原体として、オウム病クラミジアやクリプトコックス属真菌などが挙げられることがあります。

国立感染症研究所によると、健康な成人では重症化は少ないとされる一方、免疫機能が低下している方は注意が必要とされています。

清掃時は以下のような手順が推奨されています。

・霧吹きで全体を湿らせ、粉じんの飛散を抑える方法が案内されています。

・使い捨て手袋とマスク、必要に応じて保護メガネを着用するとされています。

・糞は新聞紙やポリ袋で密封し、自治体の区分に従って廃棄するとよいとされています。

・仕上げに次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒剤を、表示濃度に従って用いる方法が紹介されています。

以上のように、衛生管理を並行することで、害虫誘引や悪臭の再発も抑えやすくなります。

鳩に毒餌は使えない!法令遵守で進める防除と予防策を完全解説:まとめ

この記事のまとめです。

- 鳩に毒を使う発想は法的と社会的リスクが大きい

- 鳩は鳥獣保護管理法の対象とされ無許可は不可

- 毒餌の対象は屋内ネズミ類が中心と案内される

- まず餌場の遮断と掲示で誘引源を断つことが要点

- 着地の阻止にはスパイクや細径ワイヤーが有効

- 空間を使わせないネットは再発抑止で安定した効果

- ショックトラックは学習効果で滞在意欲を下げられる

- 反射材や音は慣れやすく補助的に使うのが現実的

- ソーラーパネル下はメッシュで侵入を封じる設計が鍵

- 屋根や庇は縁と角を重点に着地阻止を組み合わせる

- 産業施設はネットで空間分割し動線を制御する

- 清掃は湿潤化と個人防護で粉じん吸入を避ける

- 消毒は表示濃度遵守で仕上げ再汚染の抑制につなぐ

- 卵や巣の扱いは自治体の指導に従う姿勢が大切

- 鳩被害を防ぐには毒に依存せず予防と物理的排除の徹底が近道

関連記事

- 鳩の鳴き声「ウーウー」の意味と種類別の違いと対処法を解説

- 鳩にゴキジェットは効く?法的注意と再発防止の最適解ガイド

- 鳩にハイターをかける是非を検証|清掃方法と法令上の注意点

- 鳩の卵1個を見つけたら?衛生・騒音・腐食リスクと安全な対処法

- 鳩は巣作りが下手に見える理由と営巣時期、住宅での予防ガイド

- 鳩にポップコーンの疑問解消:与える前に知る基礎知識と実践策

- 鳩は絶滅してほしいと感じた人へ現実的対策と法律の基礎知識

- 鳩が汚い理由と危険性:衛生リスクと掃除方法・予防策を徹底解説

- 鳩を飼う前に知る基本と飼い方ガイド|法律と飼育のポイント

- 鳩で茶色と白の個体の出現背景と識別・観察ポイントを徹底解説

- 鳩が気持ち悪いと思う理由と対処法:音とにおい対策と業者選びのコツ

- 鳩を食べる国はどこ?地域分布・料理・法律と栄養の基礎を網羅

- 鳩を触ると病気になる?家庭でできる清掃手順と予防策を完全解説