メダカの屋外飼育で悩ましいのが、アライグマによる被害です。

本記事では、アライグマはメダカを食べるのかという基本から、被害の痕跡や足跡での見分け方、防犯カメラ導入のポイント、屋外飼育に潜むリスクの整理、さらに法規制と自治体への相談手順までを、必要な情報だけに絞って分かりやすく解説します。

原因の特定から現場で実行できる対策までを順を追って整理していますので、再発防止の計画づくりにぜひ役立ててください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 被害の原因特定と確認手順が分かる

- 侵入防止から蓋固定まで実践策を学べる

- 忌避剤や捕獲器など対策ツールの選び方が分かる

- 自治体相談と業者依頼の使い分けを理解できる

メダカ アライグマ 対策の全体像と基本

アライグマはメダカを食べる

被害の痕跡と足跡での見分け方

防犯カメラ導入のポイント

屋外飼育に潜むリスク整理

法規制と自治体への相談手順

アライグマはメダカを食べる

アライグマは強い雑食性を持ち、魚類・甲殻類・果実・加工食品など環境中で入手しやすいものに柔軟に適応して摂食します。

活動時間帯は夜間が中心とされますが、都市部では人間活動と時間帯がずれた日中の行動も見られることがあります。

視覚よりも触覚に依存する傾向が強く、指の可動性と触覚受容が発達しているため、前肢を水中に差し入れて底床や水草をかき回し、触れた小型生物を捕らえる行動が報告されています。

屋外のメダカ飼育では、浅い容器や縁が低い水槽、隙間の多い設置環境が狙われやすい条件になります。特に以下のような状況では捕食リスクが高まります。

- 水面までの高さが低く、前肢が容易に届く

- 網や蓋が固定されておらず、押しのけやすい

- 周辺に足場となる棚やブロック、手すり、樹木がある

- 夜間に人の往来が少なく、学習的に安全だと認識されている

以上の特徴から、威嚇音や光のみの対策では限界があり、物理的に触れさせない構造(囲い・蓋・固定)の組み合わせを基盤に据えることが再発抑止の近道になります。

被害の痕跡と足跡での見分け方

現場の痕跡は、加害種の推定に役立ちます。アライグマの関与が疑われる代表的なサインは次のとおりです。

容器内のレイアウトが大きく崩れている、水面や周縁が局所的に水浸しになっている、発泡スチロールや柔らかい素材にかじり跡が残っている、といった物理的攪乱がまず挙げられます。

足跡は前後肢ともに指が5本で、手のひらまで明瞭に残ることが多く、人の幼児の手形に似た形状が特徴です。強い獣臭や糞尿が残されている場合もあります。

識別精度を上げるため、よく混同される野生動物との違いを整理しておきます。

| 加害候補 | 主な痕跡・行動 | 足跡の特徴 | 容器内の様子 |

|---|---|---|---|

| アライグマ | 水槽に前肢を入れて攪拌、網や重しをずらす | 指5本が明瞭、掌の輪郭も残りやすい | 底床が乱れる、パーツが移動 |

| ハクビシン | 高所や細い足場を好む、甘味嗜好 | 指5本だが爪痕が鋭い | 攪乱は中程度、容器の蓋ずらしあり |

| タヌキ | 地上性が強い、食痕が散乱 | 指4〜5本で丸み、掌は不明瞭 | 攪乱は軽〜中、周辺に糞の可能性 |

| ネコ | 縁に乗る、前肢でちょいちょい | 爪痕が出にくい | 水面の波紋程度、魚体が残ることも |

| 鳥類(カラス等) | 上からついばむ、網の隙間狙い | 足跡は棒状の指が3前1後 | 攪乱は軽い、遺骸や鱗が残ること |

複数の痕跡を総合して推定したうえで、可能であれば簡易カメラ等で映像の裏取りを行うと、対策の方向性が明確になります。

誤認により不適切な対策を取ると効果が出にくく、被害の長期化につながりかねません。

防犯カメラ導入のポイント

原因の特定と再発監視を両立させる手段として、防犯カメラは費用対効果に優れます。

夜間監視では赤外線照明対応、最低被写体照度の低いモデル、広角レンズ(例:2.8mm相当)を備える機種が扱いやすい傾向にあります。

映像の保存はクラウドとローカル(microSD)の併用が冗長化に役立ち、動体検知通知は検知エリアや感度を調整して誤検知を減らします。

設置・運用の実務ポイントは次のとおりです。

- 俯瞰で容器全体と侵入経路を同一フレームに収める位置に設置する

- 画角は近隣住宅や公道の映り込みを避け、プライバシーマスク機能を活用する

- 赤外線の反射で白飛びしないよう、網や透明板に対する角度を調整する

- 電源は屋外用延長やソーラー併用で停電時の継続性を確保する

- 通知は深夜帯の重点時間に限定し、記録は14〜30日程度を目安に輪番保存する

スマートフォンからの遠隔確認ができれば、異常検知後の初動(施錠・臨時の覆い・通報など)を迅速に行えます。

屋外飼育に潜むリスク整理

屋外のメダカ飼育は、多様なリスクに同時に晒されます。アライグマ以外にも、ハクビシン・タヌキ・ネコ、カラスやサギといった鳥類、カエルやヤゴなどの水生捕食者、さらに人的要因としての盗難が挙げられます。

リスクは侵入手段・痕跡・活動時間帯が異なるため、単一対策では抜け穴が生じやすく、層状の防御が求められます。

リスクマトリクス(例)

| リスク | 発生頻度(地域差あり) | 影響度 | 主な対策層 |

|---|---|---|---|

| アライグマ | 中〜高 | 高 | 囲い・蓋の固定、監視、捕獲手続 |

| ハクビシン | 中 | 中〜高 | 上部閉塞、足場除去、監視 |

| 鳥類 | 中 | 中 | 上面ネット、視覚的忌避 |

| 水生捕食者(ヤゴ等) | 中 | 中 | 産卵対策、定期選別、網目管理 |

| 盗難 | 低〜中 | 高 | 鍵付き囲い、カメラ、位置の工夫 |

①サイト全体(敷地・囲い・施錠)、②容器単位(蓋・網・固定)、③管理手順(夜間閉鎖・巡回・記録)の三層で考えると抜け漏れを抑えられます。

脅威の優先順位を決め、物理遮断を土台に、監視(可視化)と忌避(抑止)を補完的に組み合わせると、長期的な安定運用につながります。

法規制と自治体への相談手順

アライグマは外来生物法に基づく特定外来生物に指定され、鳥獣保護管理法の規制対象でもあるとされています。

すなわち、無許可での捕獲・運搬・飼養等は制限され、地域の防除計画や捕獲許可の枠組みに従う必要があると案内されています。(出典:環境省 外来生物法の概要)

実務上は自治体により運用が異なるため、被害発生時は次の順で進めると手戻りを減らせます。

- 被害日時・場所・状況の記録化(写真・動画・足跡・攪乱の程度)

- 相談窓口(市区町村の環境・農政・鳥獣担当等)への連絡

- 地域の制度(捕獲許可、捕獲器貸出、専門業者の紹介、処分手順)の確認

- 誤捕獲時の対応や回収・処分の責任区分、費用負担の事前確認

- 指定方法に従った設置・点検・安全管理(点検頻度、第三者危害防止)

自治体の案内では、対象外の動物(例:タヌキやハクビシン)が誤って捕獲器に入った場合の取り扱いや、回収可否の条件が示されていることがあります。

地域の規定に従い、安全を最優先に対応してください。なお、健康や安全に関わる具体的行為(捕獲・処分・消毒など)は、自治体の公式手順に従うことが推奨され、個別の条件で例外が設けられる場合があるという情報があります。

メダカ アライグマ 対策の実践ガイド

侵入防止の基本設計と囲い方

水槽蓋は金網と固定具で強化

忌避剤と超音波機器の使い分け

捕獲器の種類とエサ選定の要点

専門業者へ依頼する判断基準

侵入防止の基本設計と囲い方

飼育エリアの外周で侵入そのものを断つと、被害の発生確率を大きく下げられます。まずはフェンスや防獣ネットで四周を連続的に囲い、10センチ未満の隙間も残さない設計を徹底します。

アライグマは地面を深く掘る行動が主体ではないとされていますが、よじ登る能力が高く、雨樋や樹木、物置・棚、塀の凹凸などを足場に容易に乗り越えます。

したがって、上部の閉塞(トップカバー)や、隣接物からの乗り移りルートの遮断が要になります。

設計の目安と実務ポイント

- フェンス高は最低でも1.5m程度を基準とし、上端に内側へ傾斜した庇(45度前後、20〜30cm幅)を追加すると乗り越え抑止に役立ちます

- ネットや金網の網目は手の侵入を抑える観点から30〜40mm程度以下を目安に選定します

- 下端は地面にアンカーやL字ピンで連続固定し、めくれ防止として土嚢・ブロックで外側から抑えます

- 出入り口には金属製扉とチェーンロックまたは南京錠を併用し、夜間は必ず施錠します

- 樹木が近い場合は枝打ちを行い、塀や棚の天端には乗り移りを阻む庇・スパイク・ローラー等の採用を検討します

- ネットは外側からめくられないよう、30〜50cm間隔で結束・番線・タッカーを併用して固定点を増やします

点検・維持管理

定期的に周囲を巡回し、めくれ・切断・たわみ・固定具の緩みを点検します。特に強風・豪雨後は、上部の庇や固定点に損傷がないかを確認し、劣化した結束バンドや番線は早めに交換します。

通路や扉前に物を積まないことも、足場化の予防につながります。

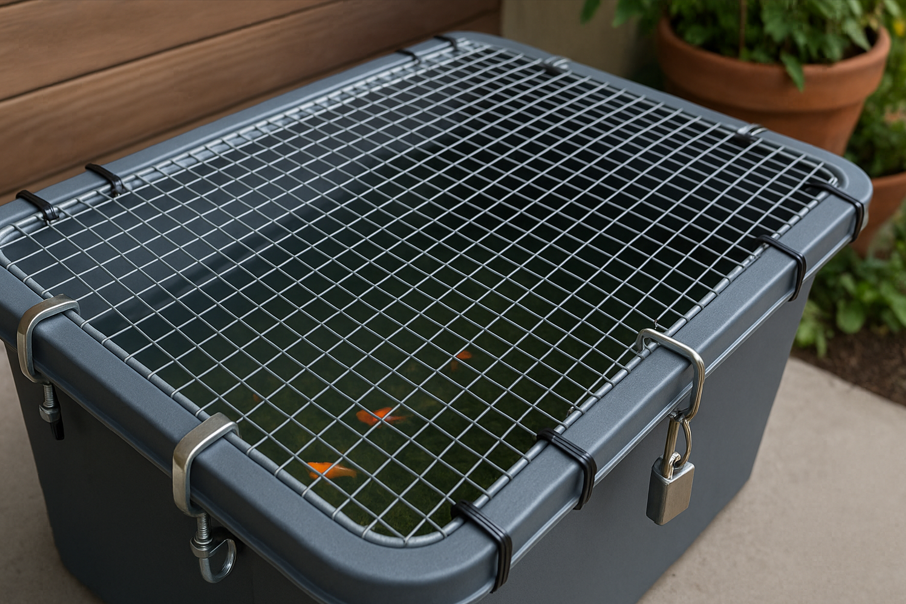

水槽蓋は金網と固定具で強化

容器単位の防御では、金網やワイヤーネットを蓋として用い、固定具で「外れにくい仕組み」をつくることが中心になります。重しを置くだけでは、ずらされる事例が少なくありません。

結束バンドや番線、C型クランプで容器縁と網を一体化する設計が効果的です。水替えの手間は増えますが、頻繁に開閉する箇所だけ蝶番やフックを併用すれば運用性を保てます。

実装のコツ

- ネットはワイヤ径がしっかりしたものを選び、四辺を少なくとも各2〜3点、計8〜12点で固定します

- C型クランプは角2点のみでなく、長辺の中央にも追加して「こじ開け」を抑えます

- 網と水面の距離は5〜10cm確保し、前肢が届いても内部を攪拌しにくいクリアランスを設けます

- 発泡スチロール容器では、網の下に薄い金属板や樹脂板を合わせて齧り・押し抜け耐性を向上させます

- 給餌・採卵用の小窓を別途設け、日常管理時の全開頻度を下げます(小窓もロック機構を付与)

メンテナンス性と安全

蝶番部は耐水性のあるビスと座金で固定し、腐食の進行を定期確認します。固定具で人が怪我をしないよう、突起部はキャップやテープで保護します。

開放時は仮ロック位置を設け、風で急に落ちないようにしておくと安全性が高まります。

忌避剤と超音波機器の使い分け

嗅覚忌避剤は、タール系や強い臭気成分で接近を避けさせる製品が流通しています。住宅密集地では臭気の拡散に配慮し、設置場所・数量・風向を考慮したうえで導入します。

超音波機器は赤外線センサーで動体を検知し、超音波やフラッシュで追い払う仕組みが一般的です。

運用設計と留意点

- 忌避剤は「侵入経路の起点」に重点配置し、数週間単位で位置や種類を入れ替えて慣れを抑えます

- 超音波機器はセンサーの死角を減らすために対向配置し、誤検知が多い場合は感度・検知範囲を再調整します

- 夜間の強い閃光や大音量モードは近隣への影響が大きいため、控えめ設定から始め、被害状況に応じて段階的に強めます

- 雨天・結露で性能が低下する機器もあるため、IP等級や電源の防水対策を確認します

これらは「慣れ」が生じる可能性があるとされます。物理遮断(囲い・蓋・固定)を土台に、侵入ルートの抑止・監視の補助として位置付けると、効果を持続させやすくなります。

捕獲器の種類とエサ選定の要点

捕獲は自治体の手順に従うことが前提で、装置選びと餌の使い分けが成功率に影響します。代表的な装置はフック式と踏み込み式に大別され、対象の体格を見越して余裕のあるサイズを用います。

誤捕獲が発生しうるため、安全な解放手順と保護具(厚手手袋、目顔面保護)の準備を事前に確認しておきます。

なお、捕獲・運搬・処分の取り扱いは法的規制に関係し、自治体の許可や防除計画に基づく対応が必要と案内されています。(出典:環境省 外来生物法の概要 )

捕獲器の比較表

| 種類 | 作動方式 | 長所 | 留意点 | 誤捕獲リスクの傾向 |

|---|---|---|---|---|

| フック式 | 吊り餌に触れると扉閉鎖 | 餌位置が奥で捕獲率が高い | セットに力が要ることがある | 爬虫類などはかかりにくい |

| 踏み込み式 | プレートを踏むと扉閉鎖 | 組立と設置が容易 | 小動物でも作動しやすい | 小型哺乳類の誤作動が増えやすい |

設置・管理のポイント

- 檻は壁沿いよりも「通り道」に直角配置し、側面を障害物で囲うと進入方向を誘導しやすくなります

- 餌は檻の最奥に吊るし、入口付近に少量の誘導餌を点在させて内部へ導きます

- 人やペットが触れない位置に設置し、毎日決まった時間に点検・回収手順を確認します

餌選びの考え方

果物や甘味の強い菓子は誘引力が高いとされ、リンゴやバナナ、コーンスナック、砂糖をまぶしたドーナツなどの実用例が多く見られます。アリ・ナメクジ対策として、ネット袋や吊り下げ式で地面・床面に触れさせない工夫が有効です。

肉類は誘引力が強い一方で、対象外動物の誤捕獲を増やすおそれがあるため、地域の動物相や誤捕獲リスクを踏まえた選択が求められます。

品質管理と衛生

- 餌は毎日点検し、腐敗・虫の発生が見られた場合は即時交換します

- 高温期は小分けにして短時間運用とし、夜間のみ設置・朝に回収といった時間管理を徹底します

- 人用の保存容器と明確に分け、保管場所も区分して衛生リスクを下げます

専門業者へ依頼する判断基準

被害が繰り返される、周辺環境的に自己対応が難しい、自治体の貸出待ちが長いといった場合は、専門業者の活用が現実的です。

見積前には、被害の頻度・時間帯・場所、設置環境(囲い・容器・足場)、近隣との距離感、過去の対策履歴を整理して伝えると、状況に即した施工提案が得られます。

業者選定チェックポイント

- 自治体の制度や手続きとの連携経験があるか

- 作業範囲(調査、設置、回収、処分、消毒・清掃)の明確化

- 再発時の保証や追跡対応、アフター点検の有無

- 追加費用の条件(出張費、回収回数、夜間対応)

- 施工後の予防提案(囲い強化、足場除去、監視計画)の具体性

費用は現地条件で変動しやすいため、複数社の相見積もりで比較検討すると判断精度が高まります。

最終決定前に、契約書・作業報告書のフォーマットや写真記録の提出可否を確認しておくと、後日の検証がスムーズです。

メダカのアライグマ対策の完全ガイド:まとめ

この記事のまとめです。

- アライグマは夜行性で手先が器用、物理遮断を対策の軸に据えること

- 乱れた水槽や五指の足跡など複数の痕跡を組み合わせて被害特定を行う

- 防犯カメラで原因を可視化し再発監視と初動判断に活用し体制を強化する

- 屋外飼育は複合リスクを前提に多層防御を計画し継続運用へ落とし込む

- 捕獲は自治体の手順に従い許可取得と安全配慮を最優先の前提として進める

- 飼育場の四周と上部を確実に囲い乗り移り経路を遮断して侵入を防ぐ

- 金網蓋は結束やクランプで固定し容器と一体化してこじ開けを抑える

- 重し単独の対策はずらされやすく固定点を増やして外力に強い構造にする

- 忌避剤や超音波は補助施策と位置付け物理遮断を主軸に重点配置で使う

- 捕獲器はフック式と踏み込み式の特性を理解し環境に応じて適切選定

- 誘引餌は果物や甘味菓子を選び清潔管理と時間運用で衛生と効果を両立

- 誤捕獲時の解放手順や保護具確認を徹底し人と動物双方の安全性を確保

- 被害が重い場合は実績ある専門業者を比較し再発抑止の計画を策定する

- カメラと記録で被害日時や侵入経路を継続把握し対策改善へ反映させる

- メダカのアライグマ対策は囲いと蓋と監視の三本柱で継続運用していく