プロテインは健康や美容をサポートする目的で多くの方が日常的に摂取している人気の栄養補助食品です。しかし、見落とされがちな問題として「プロテインにダニが入る」という混入リスクがあります。特に湿度の高い日本の気候では、保管方法を誤ると知らぬ間にダニが繁殖し、健康被害につながる恐れもあるため注意が必要です。

この記事では、プロテインにダニが発生する原因から、ダニを防ぐための保存方法、さらに安全にプロテインを摂取するための保管環境や容器の選び方まで、具体的なポイントを詳しくご紹介します。

また、ダニ混入によって起こる健康リスクや、プロテイン以外にも注意したい粉末食品の管理方法についても触れていきます。

安全にプロテインを使い続けたい方は、今一度ご自身の保管方法や環境を見直すきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- プロテインにダニが混入する主な原因とその背景

- ダニを防ぐための適切な保存方法と保管環境

- ダニ混入による健康リスクやアレルギー症状の可能性

- プロテイン以外の粉末食品にも共通する注意点

プロテイン ダニのリスクと対処法

プロテインにダニが混入する原因とは

開封後の保存状態が与える影響

ダニを防ぐ保存方法とそのポイント

プロテイン保管におすすめの容器とは

ダニ混入が健康に与えるリスク

プロテインにダニが混入する原因とは

プロテインにダニが混入してしまう主な原因は、「保管場所の湿度・温度管理の甘さ」と「密閉性の低い容器の使用」です。特に、日本のような高温多湿の気候では、粉末状の食品はダニの侵入・繁殖が起こりやすくなります。

まず、ダニは乾燥している環境では生きづらいものの、湿度が60%を超えると活動が活発になります。さらに、温度が20~30℃の範囲にあると、短期間で繁殖するため、夏場や梅雨時期に室温で保存していると、わずか数週間で大量のダニが発生することも珍しくありません。

また、容器の密閉が甘い場合、わずかな隙間からもダニは侵入してしまいます。パッケージを輪ゴムで留めているだけ、チャックをしっかり閉めていない、という状態ではダニを防ぐのは困難です。

さらに、人の手が触れるたびに湿気や菌を持ち込む可能性があり、ダニにとって快適な環境が整ってしまいます。つまり、プロテインがダニの繁殖場となるのは、わたしたちの日常的な扱い方に起因しているのです。

こうした背景から、プロテインは単なる「保存食」ではなく、取り扱いに細心の注意が求められる食品であるといえます。

開封後の保存状態が与える影響

開封後のプロテインは、保存状態によって品質が大きく左右されます。特に重要なのは、「湿気を防ぎ、温度を一定に保つこと」です。

なぜなら、開封した瞬間からプロテインは空気中の湿気や微生物にさらされるため、外部環境の影響を強く受けるようになるからです。特に、浴室の近くや台所のような湿度の高い場所で保管すると、ダニだけでなくカビが生える原因にもなります。

また、温度変化にも注意が必要です。冷蔵庫に入れることで湿度は抑えられると考えがちですが、取り出したときの結露によって内部に水分が発生するリスクがあります。その水分がプロテインに付着すれば、粉が固まり、味や栄養価を損なう可能性も出てきます。

加えて、保存中に容器の口をしっかり閉めないことで、空気が入り込み、酸化が進んで風味が落ちることもあります。これはプロテインを毎日摂取する人にとっては見逃せない問題です。

このように、開封後は見た目に変化がなくても、保存状態が悪ければダニの混入や栄養の劣化を招く可能性が高まります。だからこそ、開封後の管理は「密閉」「乾燥」「清潔」を意識することが重要です。

ダニを防ぐ保存方法とそのポイント

プロテインのダニ対策で最も効果的な保存方法は、「密閉」「乾燥」「低温」の3点を徹底することです。これを守ることで、ダニの侵入と繁殖を防ぎやすくなります。

まず、密閉性の高い容器を使うことが大前提です。チャック付きのパッケージでも、使い続けているうちに密閉性が劣化するため、外気が入り込む可能性があります。そのため、購入後は別の密閉容器に移し替える方が安心です。

次に乾燥状態を保つためには、湿度が低く、直射日光の当たらない場所に保管することが重要です。キッチンの棚の上やシンク下は湿気がこもりやすいため避けたほうが無難です。食品用乾燥剤を一緒に入れておくと、さらに効果が高まります。

加えて、温度管理もポイントのひとつです。冷蔵庫に保管することもできますが、前述の通り結露が生じないように注意が必要です。冷蔵よりも、比較的温度が安定しているパントリーや押入れの上段などの方が向いている場合もあります。

このように、「密閉・乾燥・低温」の3つを意識すれば、プロテインの品質を保ちながらダニの被害も予防することができます。普段のちょっとした習慣の見直しが、健康管理の第一歩になります。

プロテイン保管におすすめの容器とは

プロテインを安全に長期間保管するためには、専用の密閉容器を使用するのが理想的です。特に「密閉性・遮光性・耐湿性」に優れた容器が、ダニや湿気を防ぐ上で有効です。

市販されている保存容器の中でもおすすめなのが、パッキン付きの密閉タッパーや、ねじ式の蓋が付いた密封瓶です。これらは外気を遮断する構造になっているため、ダニの侵入を防ぐことができます。

また、容器の素材にも注目したいところです。プラスチック製は軽くて扱いやすいですが、劣化しやすいため、長期使用にはガラスやステンレス製のものが適しています。さらに、遮光性のある容器であれば、光による品質劣化も抑えることが可能です。

サイズ選びも重要です。プロテインを小分けにして保存することで、使用するたびに全体を開封する必要がなくなり、湿気や雑菌の混入リスクを減らすことができます。

このように、単に「しまっておけば大丈夫」というわけではありません。保管容器にまで気を配ることで、ダニ混入や劣化のリスクを大幅に軽減できるのです。

ダニ混入が健康に与えるリスク

プロテインに混入したダニを誤って摂取すると、健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に注意すべきなのは、「アレルギー反応」と「ダニアナフィラキシー」と呼ばれる急性症状です。

一般的なハウスダストやダニにアレルギーを持つ人が、ダニの混入したプロテインを摂取すると、体内で過剰な免疫反応が起こることがあります。症状としては、くしゃみや咳、皮膚のかゆみなどが代表的ですが、重症化すれば呼吸困難や意識障害を引き起こすこともあります。

特に怖いのが「パンケーキ症候群」とも呼ばれる症状で、これは加熱せずに摂取する粉末食品(プロテイン含む)にダニが混入していた場合に、体が急激なアレルギー反応を示すものです。過去には、救急搬送された事例も報告されており、軽視できない問題です。

一方で、アレルギーがない人でも、繰り返し摂取することで感作(アレルギーを獲得すること)が進み、突然症状が現れる可能性もあるため、油断は禁物です。

このように、見た目には異常がなくても、ダニが混入していると命に関わる健康被害を引き起こす可能性があります。プロテインを安全に摂取するためには、保存管理を徹底することが大切です。

プロテイン ダニ対策で安全に摂取する

ダニを寄せつけない保管環境の作り方

冷蔵保存と常温保存の違いを比較

開封後はどれくらいで使い切るべき?

プロテイン購入時に気をつけたい点

プロテイン以外にも注意したい粉末食品

ダニを寄せつけない保管環境の作り方

ダニを寄せつけないためには、「環境づくり」が非常に重要です。単に容器に入れて保管するだけでは不十分で、周囲の空気や温度・湿度も含めたトータルの対策が必要になります。

まず基本となるのは、湿度を下げることです。ダニは湿度60%以上で活発に活動し始めるため、湿気がこもりやすい場所での保管は避けなければなりません。特に台所や浴室付近、窓際などは湿度の変動が大きく、ダニの繁殖リスクが高まります。湿度対策としては、食品用の乾燥剤や除湿シートを容器に同封する、または除湿機を設置して空間ごと湿度を管理する方法が有効です。

次に、温度管理も欠かせません。ダニは25℃前後の気温で最も繁殖しやすいため、できるだけ涼しく、温度の変化が少ない場所を選びましょう。クローゼットの上段や、日が当たらない収納棚などが適しています。

さらに、清潔な環境を保つことも見逃せません。ダニは皮脂や食べかすなどを好むため、保管場所や容器の周辺を定期的に掃除し、ほこりやゴミを取り除くことが大切です。容器自体も使用後は洗浄・乾燥をしっかり行い、湿気や雑菌の残留を防ぎましょう。

このように、湿度・温度・清潔さの3つを意識した保管環境を整えることが、ダニを寄せつけない最大のポイントになります。

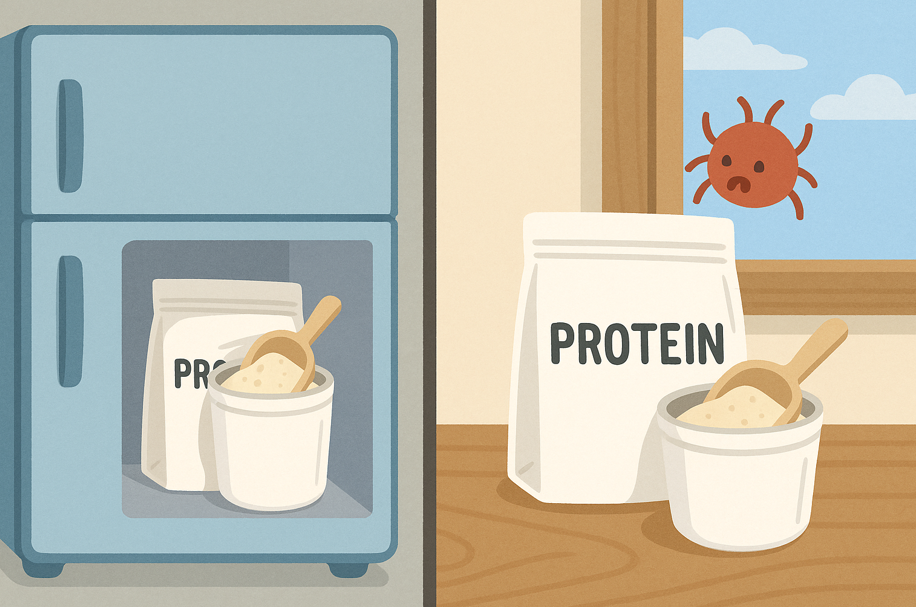

冷蔵保存と常温保存の違いを比較

プロテインの保存方法として、「冷蔵保存」と「常温保存」のどちらが適しているのかは、状況によって変わります。それぞれのメリットとデメリットを理解しておくことが大切です。

冷蔵保存は、温度と湿度の管理がしやすいため、ダニやカビの繁殖を防ぎやすいという利点があります。特に夏場など高温多湿になりやすい季節には、冷蔵庫の中の方が安全性が高く感じられるかもしれません。

しかし、冷蔵保存には注意点もあります。プロテインの容器を冷蔵庫から出し入れするたびに、温度差によって結露が発生しやすくなります。この水分が粉末に付着すると、固まるだけでなく、雑菌が繁殖する原因にもなります。そのため、冷蔵保存をする場合は、密閉性が高く、断熱性のある容器を選ぶことが前提になります。

一方で、常温保存は管理がしやすく、使い勝手がよい点がメリットです。ただし、保存場所を間違えると、湿気や熱の影響を受けてダニが繁殖しやすくなります。室温が一定に保たれた風通しのよい場所で、直射日光を避けて保管することが前提条件です。

このように、どちらの保存方法にも一長一短があるため、住環境や季節に応じて最適な方法を選ぶことが、プロテインの品質を守る上で非常に重要です。

開封後はどれくらいで使い切るべき?

プロテインは、開封後の使用期限を守ることが品質保持のカギになります。一般的には、開封から1〜2か月以内に使い切るのが理想的です。

この目安は、保存状態や環境によって前後しますが、開封後は空気中の湿気や雑菌が混入しやすくなるため、長期間放置するほど品質が劣化しやすくなります。特に夏場など高温多湿な時期には、劣化のスピードが早まるため、1か月以内に使い切ることを目標にしたほうが安全です。

また、見た目に変化がなくても、風味や溶けやすさに違和感が出てきた場合は、すでに酸化や湿気による変質が進んでいる可能性があります。このような状態のプロテインを摂取すると、体調を崩す原因になる恐れもあるため、早めに判断することが大切です。

日常的にプロテインを摂取している人であれば、1か月で消費できる量を目安に購入し、保存方法にも気を配ることで、より安心して使い続けることができます。

プロテイン購入時に気をつけたい点

プロテインを購入する際には、「品質」「容量」「保管方法の案内」の3つをしっかり確認することが重要です。見た目や価格だけで選んでしまうと、後々後悔する可能性があります。

まず、品質面では、製造元の信頼性や原材料の明記がしっかりされているかを確認しましょう。添加物が多い製品や、原産国が不明確なものは避けた方が無難です。また、賞味期限が近すぎる商品や、梱包が不十分なものにも注意が必要です。

次に、容量に対するコストパフォーマンスも見逃せません。大容量のほうが割安に感じられることが多いですが、前述のように開封後は早めに使い切る必要があるため、自分の摂取ペースに合った量を選ぶことが大切です。

さらに、製品によっては「保存方法」に関する明確な記載がないものもあります。こうした場合、購入後の保管に不安が残るため、公式サイトやレビューなどで確認することをおすすめします。

このように、プロテインを購入するときは、成分や価格だけでなく、日々の取り扱いを見越した選び方をすることで、安心して継続使用できます。

プロテイン以外にも注意したい粉末食品

プロテインと同じように、他の粉末食品にもダニの混入リスクがあります。特に注意が必要なのは、小麦粉、ホットケーキミックス、きな粉、だしの素など、日常的によく使う食品です。

これらの食品は、開封後に湿度の高い場所で保管されることが多く、知らないうちにダニが侵入しているケースもあります。例えば、ホットケーキミックスに混入したダニによってアレルギー症状を起こした「パンケーキ症候群」は、実際に報告されている健康被害の一例です。

さらに、ベビーフードや栄養補助食品など、粉末状であるがゆえに一度に使い切らない製品は、保存期間が長くなるほどリスクが高まります。見た目には変化がなくても、ニオイや風味に違和感が出た場合は、早めに使用を中止した方がよいでしょう。

対策としては、プロテインと同様に「密閉・乾燥・清潔」を心がけ、保存容器や保管場所を見直すことが重要です。ダニはどんな家庭にも潜んでいる存在なので、普段から意識的に予防策を取ることで、知らず知らずのうちに健康を守ることができます。

プロテイン ダニ対策の総まとめと注意点

この記事のまとめです。

- 高温多湿の環境はダニの繁殖を促進しやすい

- 密閉性の低い容器はダニの侵入リスクを高める

- 湿度60%以上、温度20〜30℃はダニが活発になる条件

- 開封後のプロテインは空気中の湿気に敏感になる

- 台所や浴室近くの保管はカビやダニの原因になる

- 結露による水分混入は品質を劣化させやすい

- 保存中の酸化は風味や栄養価の低下を招く

- 密閉・乾燥・低温の3条件が保存の基本

- プラスチックよりガラスやステンレス容器が長持ちする

- 小分け保存は開封回数を減らし衛生的に保てる

- ダニ混入でアレルギーや急性症状の危険がある

- 湿度管理には乾燥剤や除湿機の併用が効果的

- 冷蔵保存は結露対策ができる容器を選ぶ必要がある

- プロテインは1〜2か月以内に使い切るのが理想

- 小麦粉やきな粉など他の粉末食品も同様に注意が必要