夜になると突然、コウモリが窓にぶつかる音がして驚いた経験はありませんか。実はこの現象には、コウモリの習性と反響定位の仕組みが深く関係しています。コウモリは超音波を使って周囲の状況を判断していますが、ガラスや外壁にぶつかる原因は、音の反射特性によって誤認識が起こるためです。窓ガラスが見えない理由とは何か、そしてなぜこのような事故が起きるのかを理解することが大切です。

さらに、コウモリの飛来には季節や時間帯と飛来の関係も影響しており、特定の時期や条件下で被害が増える傾向があります。また、コウモリの行動と地震の関係性が注目されることもあり、異常行動に気づいたときは防災面にも配慮が必要です

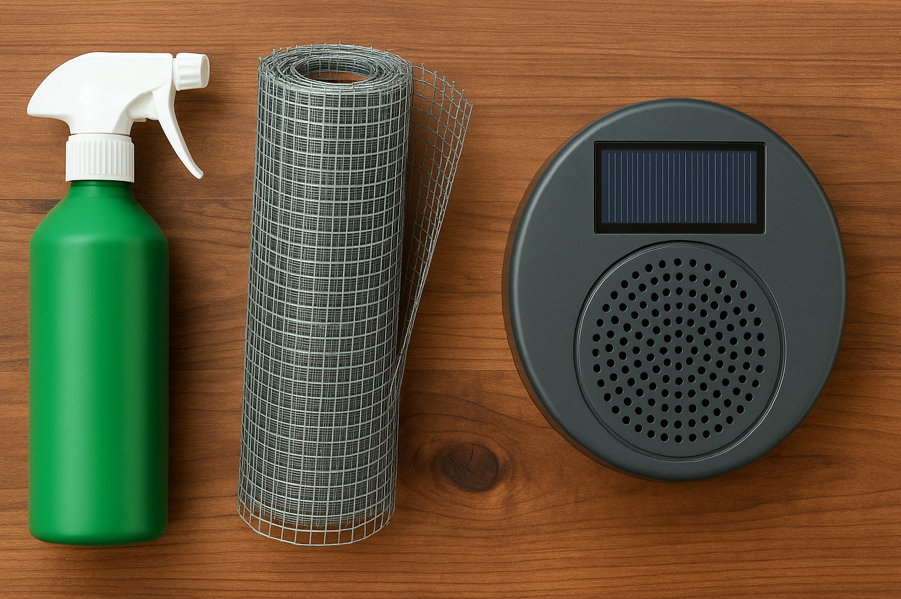

この記事では、コウモリの侵入経路を塞ぐ方法やフン害や騒音の被害リスクについても詳しく紹介します。自宅でできる予防グッズ紹介も取り上げていますので、手軽に始められる対策も見つけられるでしょう。

なお、コウモリは法律で守られているため、駆除が法律で制限される理由を理解した上で対応する必要があります。もし対応が難しい場合は、専門業者に依頼する際の注意点もあわせて知っておくと安心です。コウモリの被害に困っている方にとって、役立つ情報を網羅した内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- コウモリが窓や外壁にぶつかる仕組みと原因

- 季節や時間帯による飛来の特徴と影響

- 自宅でできる予防や侵入対策の方法

- 法律に基づいた適切な駆除と業者依頼の注意点

コウモリ 窓にぶつかる理由とは?

コウモリの習性と反響定位の仕組み

ガラスや外壁にぶつかる原因

窓ガラスが見えない理由とは?

季節や時間帯と飛来の関係

コウモリの行動と地震の関係性

コウモリの習性と反響定位の仕組み

コウモリは、夜間に活動する「夜行性」の哺乳類であり、視力に頼らず音を使って周囲を認識するという特異な能力を持っています。これが「反響定位(エコーロケーション)」と呼ばれる仕組みです。コウモリは超音波を口や鼻から発し、その音が物体に当たって跳ね返ってくる「反響音」を耳で捉えることで、対象物との距離や形状、位置を正確に判断しています。

この能力により、暗闇の中でも小さな昆虫を捕まえたり、障害物を避けて飛ぶことができるのです。つまり、コウモリにとって「耳は目」と言っても過言ではありません。実際、コウモリの中には目も持っている種類もありますが、飛行時には反響定位の情報の方を重視しています。

こうして考えると、コウモリの飛行は常に「音の反射」によって成り立っており、非常に高度な空間認識を持っているといえます。しかし、すべての音が完璧に返ってくるとは限りません。対象が柔らかかったり、音を吸収したりする素材でできていると、正確な位置を把握するのが難しくなる場合もあります。

また、反響定位には死角や弱点も存在します。例えば、物体の表面が平滑すぎる場合、発した超音波はコウモリの耳に戻ってこないことがあります。その結果、コウモリはそこに「何もない」と判断してしまい、思わぬ衝突を引き起こすのです。この仕組みが、次の見出しで解説する「ぶつかる原因」と深く関係しています。

ガラスや外壁にぶつかる原因

コウモリがガラスや外壁にぶつかってしまう主な原因は、「反響定位の誤作動」にあります。先ほど説明した通り、コウモリは超音波の反射を利用して周囲を認識していますが、ガラスのような滑らかで平らな面は、この超音波をまるで鏡のように別方向へ反射してしまいます。その結果、コウモリには「そこに何もない空間」として認識され、勢いよく飛び込んでしまうのです。

これは「音響ミラー効果」とも呼ばれ、特に新しい建物やビルの外壁、光沢のあるサッシや大きな窓ガラスなどが問題となります。特に夜間に明かりが室内から漏れていると、その光に引き寄せられた昆虫を追って飛んできたコウモリが、そのまま誤ってガラスに衝突することが多く報告されています。

また、都市部では自然の洞窟や木々が減り、人工建造物の近くで暮らすことが増えているため、コウモリにとって人間の生活圏が飛行ルートになりやすい背景もあります。さらに、雨や風といった気象条件、騒音や人の声など外的環境によっても、反響定位の精度が一時的に落ちることがあるとされています。

衝突はコウモリ自身にとっても危険であり、場合によっては怪我や死亡につながることもあります。私たち人間にとっては「ただの音」にすぎない衝突音でも、彼らにとっては命に関わる重大な事故なのです。コウモリの衝突が続く場合、近くに街灯や水場がある、昆虫が多いなど環境的な要因が重なっている可能性もあるため、窓際の対策を講じることが重要になります。

窓ガラスが見えない理由とは?

コウモリが窓ガラスにぶつかるのは、単純に「見えていないから」です。ここでいう「見えない」とは、私たち人間が視力で見る感覚ではなく、コウモリが頼りにしている「反響定位」で捉えられていない、という意味です。反響定位は、コウモリが発した超音波が物体に当たって跳ね返ってくることで、その物体の存在や距離を把握する能力です。

しかし、滑らかで平らな面、特にガラスのような素材は、超音波をコウモリの耳に返さず、別の方向へ反射してしまいます。これが「音響ミラー効果」と呼ばれる現象であり、まるで鏡のように音を跳ね返してしまうため、コウモリの耳には「反響が返ってこない=障害物がない」と認識されてしまうのです。そのため、そこに障害物があるにもかかわらず、安全な空間だと勘違いして突っ込んでしまいます。

さらに、夜間は窓の外が暗く、内側からは光が漏れている状態になりやすいため、外から見ると室内がぼんやりと浮かんで見えることがあります。これにより、コウモリがその光を目印にして飛んできた場合、視覚的にも誤解を生じやすくなるのです。

人間にとっては透明なガラスも、コウモリにとっては「そこに何もない空間」に見えてしまう。これが、コウモリが窓ガラスに繰り返し衝突する根本的な原因といえるでしょう。

季節や時間帯と飛来の関係

コウモリが窓や外壁に飛来する頻度は、季節や時間帯によって大きく変わります。中でも特に活発に活動するのは「夏から初秋」にかけての時期です。これは、繁殖や子育てを終えた個体が餌を多く必要とし、広範囲に飛び回るようになるためです。また、この時期は虫が大量に発生する季節でもあるため、餌を求めて住宅街や公園など、人の生活圏にも頻繁に現れるようになります。

一方で、活動する時間帯は日没から深夜にかけてが最も多く、特に夕暮れ直後は巣から一斉に飛び立つタイミングと重なります。この時間帯には、コウモリが複数同時に飛び回るため、騒音や衝突音が頻発しやすくなります。

また、季節の変わり目や台風前後など、気圧の変化が大きいときにはコウモリの行動に変化が見られることもあります。天候が荒れる前に活発に動くケースもあり、結果として建物との接触が増える傾向があるのです。

これらの特徴から、夏から秋にかけての夕方以降は、窓を開けっ放しにしない、光をなるべく外に漏らさないといった対策を講じることで、ある程度の飛来を防ぐことができるでしょう。

コウモリの行動と地震の関係性

一部では、コウモリの異常行動が「地震の前兆」と関連しているのではないかという説があります。科学的な因果関係はまだ明確に証明されているわけではありませんが、過去にコウモリが群れをなして低空を飛び回ったり、普段よりも壁や窓に頻繁に衝突したりするという行動が、数日後に地震が起きたという報告例も存在します。

このような説の背景には、地震前に発生する微弱な電磁波や地殻の変化が、動物の感覚器官に影響を及ぼす可能性があるという仮説があります。コウモリは超音波だけでなく、磁場や気圧の変化にも敏感であるため、これらの要素によって飛行パターンが乱れることは理論上あり得ると考えられています。

実際、自然界の動物たちが地震の前に異常な行動をとる例は、犬やナマズなどにも観察されています。コウモリに関しても、普段は避けるような建物の壁に何度もぶつかったり、夜間に大量に低空飛行するなど、普段とは異なる行動を見せた場合には、周囲の環境に何か異常が起きているサインかもしれません。

ただし、このような行動が必ずしも地震に直結するとは限らず、あくまで一つの兆候にすぎない点には注意が必要です。コウモリの異常な行動に気づいた際には、防災の一環として備蓄や避難経路の確認をしておくと安心かもしれません。動物の動きは科学的に完全に予測できるものではありませんが、私たちが自然と向き合ううえで参考にすべきサインのひとつと言えるでしょう。

コウモリ 窓にぶつかる対策方法

コウモリの侵入経路を塞ぐ方法

フン害や騒音の被害リスク

自宅でできる予防グッズ紹介

駆除が法律で制限される理由

専門業者に依頼する際の注意点

コウモリの侵入経路を塞ぐ方法

コウモリが家屋に侵入するのを防ぐには、まず「どこから入ってくるのか」を正確に知る必要があります。彼らは想像以上に狭い隙間でも自由に出入りできるため、わずか2cmほどのすき間でも通過してしまいます。つまり、窓枠や屋根の継ぎ目、換気口、エアコンの配管周りなど、わずかな隙間も油断できません。

このため最初のステップとして、家の外周をくまなくチェックし、小さな穴やひび割れを見つけたらシーリング材で塞ぎましょう。市販のシリコン系充填剤やパテなどを使うと、屋外でも耐久性があり効果的です。また、通気口や換気扇の開口部には目の細かい金網や防鳥ネットを張るのが一般的な方法です。特に注意したいのが屋根裏や軒下で、ここに一度入り込まれてしまうと巣を作られる可能性が高くなります。

さらに、侵入経路を封鎖する際には、コウモリがすでに内部にいないかを必ず確認してください。中にいる状態で塞いでしまうと、出られなくなったコウモリが家の中で死骸となり、異臭や害虫発生の原因になります。最適なのは、コウモリが出て行った夕方以降に出入口を閉じること。必要であれば、忌避スプレーなどを使ってあらかじめ追い出してから作業に取りかかるとよいでしょう。

ただし、高所作業が伴う場合や、構造が複雑な家屋では個人での対策が難しいこともあります。そのようなときには、無理をせず専門業者に相談するのが安全です。

フン害や騒音の被害リスク

コウモリが住宅周辺に頻繁に出没すると、単なる見た目の不快感だけでは済まされない問題が発生します。その代表的なものが「フン害」と「騒音」です。コウモリは夜行性のため、夕方から夜中にかけて活発に飛び回ります。この時間帯に家の外壁や窓に何度も衝突することで、不快な羽音や衝突音が響き、睡眠の妨げやストレスの原因になります。

また、コウモリは同じ場所に繰り返しフンをする習性があり、これが特定の窓枠や網戸、ベランダの手すりなどに集中すると、悪臭や衛生面で大きな問題を引き起こします。見た目にも黒い粒のようなフンが堆積し、清掃が追いつかなくなることもあります。さらに、糞尿にはカビや細菌が含まれている可能性があり、アレルギーや感染症のリスクも否定できません。

特に注意すべきは、屋根裏や壁の隙間に入り込まれた場合です。このようなケースではフンが見えない場所に溜まり、気づかないうちに木材を腐食させたり、天井に染みを作ることもあります。また、コウモリの鳴き声や羽音が壁の内側から聞こえるようになると、精神的にも大きな負担になるでしょう。

このような被害は放置すればするほど深刻化し、最終的には建物の構造にまで影響を及ぼす恐れがあります。早期の対処と継続的な予防が非常に重要です。

自宅でできる予防グッズ紹介

コウモリ被害を予防するために、自宅で使える便利なアイテムがいくつか市販されています。まず最も手軽に試せるのが「コウモリ忌避スプレー」です。これはハッカ油などの天然成分を含み、コウモリが嫌う匂いによって近寄らせない効果を期待できます。網戸や窓枠、ベランダなど飛来しやすい箇所に定期的に吹きかけて使用します。

ただし、屋外で使用する場合は雨や風で成分が流れてしまうため、効果の持続時間が短いというデメリットがあります。そのため、晴れた日を選んで数日に一度、繰り返し使用する必要があります。

次におすすめなのが、金属製の「防鳥ネット」や「パンチングメタル」です。これらは換気口や屋根の隙間など、コウモリが侵入しやすい場所を物理的に遮断する役割があります。特に耐久性に優れており、一度設置すれば長期間効果が持続します。ただし、設置には工具が必要なこともあるため、設置場所の確認や安全対策も忘れないようにしましょう。

また、近年では「超音波式の動物撃退器」も注目されています。これはコウモリの嫌がる高周波を発生させることで、近寄るのを防ぐ装置です。電源が必要なものもありますが、ソーラーパネル付きの製品であれば屋外でも使いやすいです。ただし、全ての個体に効果があるわけではなく、設置場所との相性や環境によって効き目に差が出ることもあります。

いずれのアイテムも、単独で使うより複数を組み合わせて使用することでより高い効果が期待できます。定期的なチェックと併用対策によって、コウモリの飛来を防ぎ、安心して暮らせる環境を整えることができます。

駆除が法律で制限される理由

コウモリの駆除には法律による制限があります。その根拠となっているのが「鳥獣保護管理法(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)」です。この法律では、野生動物であるコウモリを無許可で捕獲・殺傷・巣の破壊などを行うことを禁止しており、違反すれば罰金や懲役が科されることもあります。

この背景には、コウモリが日本の生態系において重要な役割を担っているという事情があります。例えば、夜間に飛び回って大量の虫を食べることによって、害虫の繁殖を抑える働きをしているため、農業や森林保全にも一定の貢献をしているのです。そのため、コウモリをむやみに排除することは、自然環境のバランスに悪影響を与える可能性があると考えられています。

また、コウモリの中には「アブラコウモリ」など、都市部に住み着く種類もいますが、これも野生動物に該当します。人間の住居に入り込んでしまったとしても、勝手に殺処分したり、卵や子どもを含む巣を取り除いたりすることは法律上認められていません。対応が許されるのは、繁殖期を避け、許可を受けたうえで行う追い出しや忌避といった非殺傷的な方法に限られます。

このため、自己判断での駆除や巣の撤去は非常にリスクが高い行為となります。確実かつ合法的に対応するためには、コウモリに詳しい専門業者に相談することが現実的です。環境への配慮と法令遵守の両方を意識することが、今後のトラブル回避にもつながります。

専門業者に依頼する際の注意点

コウモリ対策を確実に行いたい場合、専門の駆除業者に依頼するのが安全で効果的です。ただし、業者選びを誤ると高額な費用だけかかり、根本的な解決に至らないケースもあるため、注意が必要です。

まず確認したいのは、「鳥獣保護管理法」に基づく正しい知識を持っているかどうかです。法律違反となる方法で駆除を行う業者は、トラブルの原因になるだけでなく、依頼者側も処罰の対象となる可能性があります。事前に、どのような方法で作業を行うのか、コウモリを傷つけない手段を用いるのかを明確に確認しておきましょう。

次に重要なのが、施工の「保証内容」と「アフターサポート」です。コウモリは帰巣本能が強く、一度追い出しても再び戻ってくることがあります。そのため、一時的な追い払いではなく、再侵入を防ぐための隙間封鎖や防除処理までをしっかり行ってくれる業者を選ぶべきです。保証期間が明記されていれば、万が一の再発にも安心です。

また、料金体系が明朗であるかも大切な判断材料です。無料点検を装って訪問し、高額な工事費用を請求するような悪質業者も一部存在しています。相見積もりを取ることや、作業内容と費用を明文化した契約書を交わすことが、トラブル回避につながります。

さらに、口コミや実績、対応エリアなども確認しておくと安心です。地域に根ざした業者であれば、その地域特有の被害傾向や対策にも詳しいことが多いため、より的確な対応が期待できます。

このように、専門業者への依頼は多くの利点がある一方で、依頼者自身も最低限の知識と判断力を持っておくことが、納得のいく結果につながる大切なポイントになります。

コウモリ 窓にぶつかる原因と対策の総まとめ

この記事のまとめです。

- コウモリは反響定位によって飛行経路を認識している

- 滑らかなガラス面は音を反射しすぎて障害物と認識されない

- 超音波が跳ね返らないことで空間があると誤認する

- 夜間の室内照明に集まる虫を追って窓に近づく

- 視覚ではなく聴覚を重視して飛行している

- 夏から秋にかけて活動が最も活発になる

- 夕方から深夜にかけての時間帯に飛来が多い

- 気象変化や環境音が反響定位に悪影響を与えることがある

- 地震前に異常行動を示す可能性があるとの説もある

- 屋根や壁のわずかな隙間からも侵入することがある

- 巣を作られるとフンや鳴き声による被害が発生しやすい

- ハッカ系の忌避スプレーが比較的手軽な対策になる

- 換気口には金網や防鳥ネットの設置が有効である

- 超音波式の動物撃退器も選択肢のひとつとなる

- コウモリ駆除には鳥獣保護管理法の規制があるため注意が必要

関連記事

- コウモリが家に入ってきた場合の消毒方法と安全対策のポイント

- コウモリが家の中で見つからない時に確認すべき場所と追い出し方法

- コウモリのたまごは実在するのか?鳥と混同される理由と繁殖の仕組み

- コウモリ 雨の日に起きやすいトラブルと建物に侵入されない対策法

- コウモリのフンは少量だからと放置は危険!感染症や害虫リスクに注意

- コウモリの死骸は縁起が本当に悪い?迷信・風水・現代的な考え方

- コウモリを殺してしまった時にとるべき対応と法的リスクを解説

- コウモリが家の中を飛び回るときの対処法とやってはいけない対応

- コウモリの部屋侵入は電気だけでは防げない理由と光対策の落とし穴

- コウモリ対策に効果的!換気扇を回しっぱなしにして侵入を防ぐ方法