夜になると天井裏や壁の中から「ゴソゴソ」「カリカリ」といった音が聞こえて、不安になった経験はありませんか。その原因の多くはネズミであることが知られています。

特にネズミは夜行性の習性があるため、私たちが寝静まる夜間に活発に動き回る傾向があります。この記事では、ネズミが活発になる時間帯とはいつなのか、そして夜に走るのは餌や巣を探すためなのか、という行動の理由を丁寧に解説していきます。

また、ネズミの警戒心と移動パターンにも注目し、どのようなルートで家の中を動き回っているのかについてもご紹介します。夜行性の習性と走り回る行動の関係性を知ることで、騒音の原因を正しく理解し、適切な対策をとる手がかりとなるはずです。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ネズミが夜間に活発に動く理由

- 走り回る行動と夜行性の関係性

- 家屋内での移動パターンや侵入経路

- 騒音の原因と適切な対策方法

ネズミが走り回る理由と夜行性の関係

ネズミが活発になる時間帯とは

夜間に音がする原因の多くはネズミ

夜行性の習性と走り回る行動の関係

ネズミの警戒心と移動パターン

夜に走るのは餌や巣を探すため

ネズミが活発になる時間帯とは

多くの種で活動のピークは日没後〜未明に集中します。

暗所での行動は、視覚に頼らずとも発達した嗅覚・触覚(ヒゲによる触覚探査)・聴覚で環境を把握できるネズミに有利で、外敵や人の往来が減る「静けさ」も採餌と移動の成功率を押し上げます。

家屋内では人の生活リズム(炊事・就寝時刻)とゴミ排出のタイミングが“餌の出現予測”として学習され、夜間の出没がより顕著になります。

活動は一様な連続ではなく、短い探索(餌・水・巣材の確認)と隠蔽(待機・被毛の手入れ)を数十分単位で繰り返す断続パターンになりやすいのが特徴です。

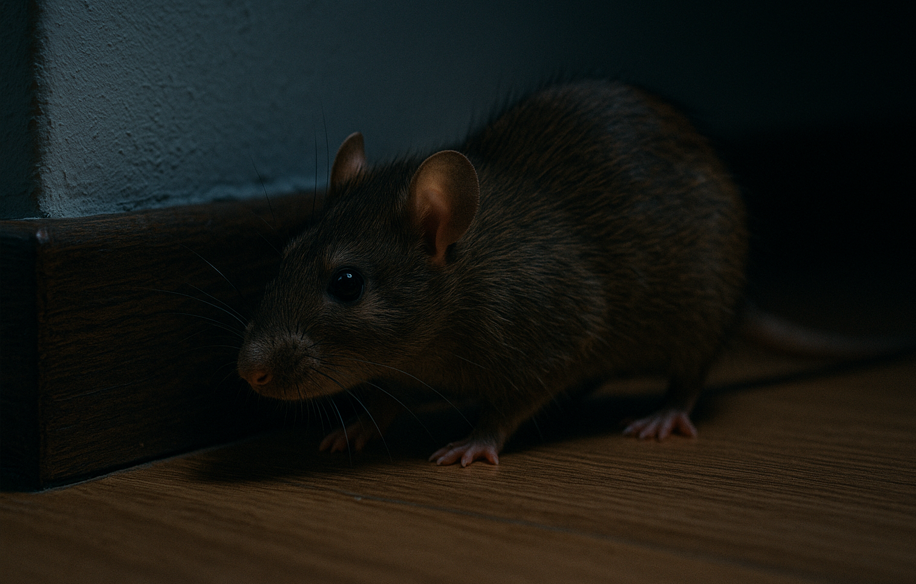

特に都市部のクマネズミは警戒心が強く、長距離を一気に移動するより、遮蔽物を使いながら短距離を素早く刻む“スプリント型”の動きをとります。

したがって、夜中に断続的な小さな物音が繰り返し聞こえるのは異常ではなく、彼らの生態の反映です。

なお、対策の起点は「いつ動くか」を踏まえた点検と封鎖です。

夕方〜就寝前に餌残りの除去・シンク乾燥・ゴミの密閉を済ませ、同時間帯に通路や侵入口(配管貫通部、建具の下端、換気口)の点検・補修を行うと抑制効果が高まります。(出典:東京都保健医療局「都民のためのねずみ防除読本」)

夜間に音がする原因の多くはネズミ

静寂な環境では、天井裏・壁内・床下の「振動+摩擦音」が強調されます。

代表的なのは、①軽いランニング様の連続タップ音(梁や配線ダクト上の走行)、②断続的な「カリ、コリ」という咀嚼音(木材・断熱材・段ボール・配線被覆の齧り)、③巣材を引きずる擦過音です。

特に“カリカリ”は前歯(門歯)が一生伸び続けるために不可欠なグノーイング(齧歯行動)によるもので、建材や電線被覆が標的になりやすく、感電・短絡・発火リスクを伴います。

音源判別のコツとして、同じ区画で時間帯を変えて耳を澄ます、天井点検口付近でスマートフォンの録音・振動計測アプリを用いてピーク時刻を把握する、音が始まる直前に室内が静寂になっていないか(消灯・就寝)を確認する、などがあります。

音に気づいてもしばらく静かになるのは、物音に対する一時的な「フリーズ反応」のためで、いなくなったわけではありません。

放置すると配線の損傷や糞尿汚染が進むため、原因特定と衛生対策(清掃・密閉・通路遮断)を早期に組み合わせることが重要です。

夜行性の習性と走り回る行動の関係

夜間の“走り回り”は、①餌資源のパトロール、②巣と餌場を結ぶ往復輸送、③新規通路の開拓という三つの目的に大別できます。

家屋では梁—配線—配管—壁内空間が一本の「高架ネットワーク」として機能し、ネズミはこれを記憶地図(コグニティブ・マップ)として利用します。

新規物体や匂いの変化があると、一時的に探索が増え、同じ区画を短間隔で何度も通過するため、音や振動が“激しくなった”ように感じられます。

一方、活動音が急に減るケースもあります。

これは①個体群が別ルートへ移動した、②餌や水が枯渇して探索半径が外側へ拡大した、③封鎖が奏功し主動線が途絶えた、などの可能性を示唆します。

音の多寡だけで被害が解消したと判断せず、糞の新旧(湿り・艶)、齧り痕の新しさ、油汚れ(ラットサイン)の濃淡といった痕跡で総合評価することが大切です。

ネズミの警戒心と移動パターン

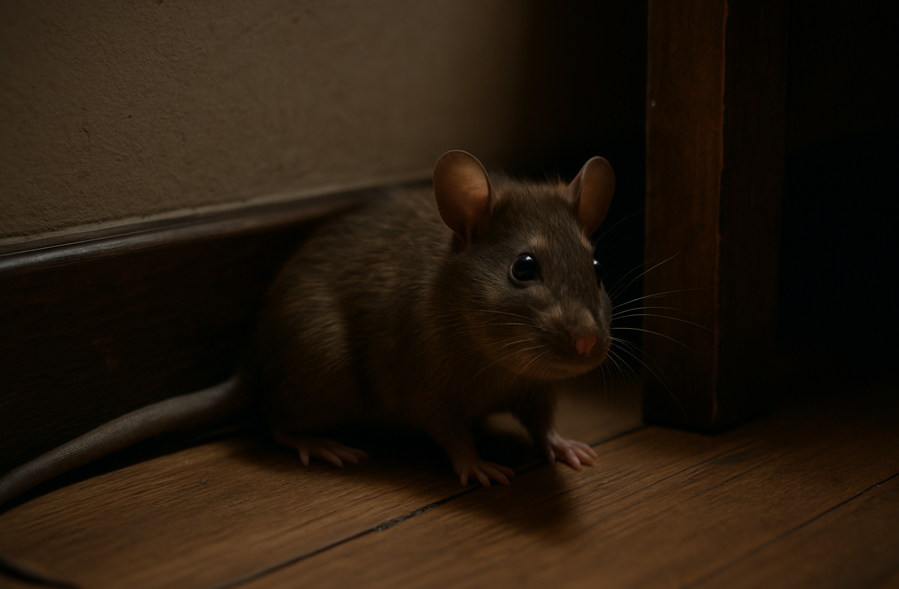

警戒心の強いネズミは、開けた中央部を避け、壁沿い・家具の隙間・配管の影といった“エッジ”を好んで移動します。

こうした通行を繰り返すと、体脂や汚れで黒光りした擦過痕(ラットラン/ラットサイン)ができ、そこが主要動線である目印になります。

また、習性上「決まった道」を再利用する傾向が強く、同じ梁やダクト上に糞が線状に並ぶことも珍しくありません。

この性質は対策で大きな武器になります。

罠・粘着シート・監視カメラは“壁沿いに直角ではなく平行に”“複数枚を連結して通路幅いっぱいに”“曲がり角の内側に”配置すると捕獲・検知率が上がります。

逆に、動線が変わるほどの環境変化(大量の器具搬入、強い匂いの清掃剤)を急に加えると、強いネオフォビア(新奇恐怖)で行動が止まり、餌や罠の学習忌避が強化されることがあります。

環境改善(封鎖・清掃)→モニタリング→物理・化学的防除の順で段階的に進めるのが合理的です。

夜に走るのは餌や巣を探すため

夜間は餌資源の露出(食べ残し・生ゴミの仮置き・ペットフード)と水源(流しの残水・結露)が増え、エネルギー効率の良い採餌が可能になります。

ネズミは複数の巣・待避所を持ち、育雛・貯蔵・一時避難などの機能で使い分けるため、餌場と巣を結ぶ短距離輸送を夜間に集中的に行います。

嗅覚を主軸に、脂質・糖質・タンパク源の微弱な匂いも捉えるため、密閉不十分な食品や床面のパンくずでも“探索のトリガー”になります。

衛生面では、糞尿・唾液・被毛片を介した食品・調理器具の汚染が問題です。

家庭で即実行できる抑制策としては、①夜まで食品を出しっぱなしにしない(容器は気密蓋付きへ)、②シンク・排水口を乾燥させる(就寝前に水切り)、③ペットフードは与えっぱなしにしない、④ゴミは室内に残さず就寝前に密閉保管、⑤棚下・家電下の“見えない床面”を重点清掃、⑥侵入口(5〜10mmの隙間でも通行路になる)を金網・パテ・ブラシストリップで封鎖、の6点が効果的です。

これらの“餌・水・隠れ家”の三要素を削る取り組みは、粘着シートや毒餌に先行して行うと持続的効果が得られます。

ネズミが走り回る理由と対策方法を解説

繁殖期にネズミが活発になる理由

室内に侵入するきっかけとその経路

ネズミを駆除するための対策

超音波や忌避剤の有効性について

業者に依頼するタイミングとは

繁殖期にネズミが活発になる理由

ネズミは繁殖期になると、普段よりも活発に動き回るようになります。その背景には、子育てや巣作りに必要な環境を整えるための行動があります。特にメスのネズミは、安全で温かい巣を確保するため、巣材となる紙くずや布、断熱材などを家中から集めて運び込むことが多くなります。

さらに、子どもを育てるには大量の食料も必要です。そのため、餌を探してキッチン周辺やゴミ箱付近を頻繁に出入りするようになります。こうした活動が、夜間に聞こえる物音や壁内の移動音を増加させる一因になります。

繁殖期は種類にもよりますが、一般的に春と秋にピークを迎えます。この時期にネズミの出現頻度が高くなるのは、まさに本能的な行動の結果といえるでしょう。場合によっては、1匹のネズミが数十匹に増えることもあり、放置すれば瞬く間に被害が拡大してしまいます。

そのため、繁殖期に入る前の早めの対策が重要です。たとえば巣材になりそうな物を処分したり、食品の保管を見直したりすることで、ネズミの行動範囲を狭めることが可能になります。

室内に侵入するきっかけとその経路

ネズミが家の中に侵入してくるきっかけには、わずかな隙間や食べ物の匂いがあります。家屋の構造上、ほんの1~2cmの隙間があれば、ネズミはそこを通って室内に入り込むことができてしまいます。

特に多いのは、床下の換気口やエアコンの配管周辺、天井裏への通気口などです。また、古い家屋では木材の隙間や老朽化した網戸なども侵入口になり得ます。ネズミは狭い空間でも体を柔軟に変形させて通り抜けるため、見た目には問題なさそうな場所でも侵入されていることがあります。

もう一つのきっかけとして挙げられるのが、屋外に放置された食品やゴミです。匂いにつられて家の周囲に近づき、そのまま隙間を見つけて入り込むという流れです。特にペットの餌を出しっぱなしにしていたり、生ゴミが袋ごと外に置かれていたりする場合は、ネズミを引き寄せる原因になります。

こうした経路を特定し、物理的に塞ぐことが予防策として有効です。金網やパテなどを使って隙間をふさぐことで、ネズミの出入りを防ぐことができます。ただし、目に見えない場所も多いため、全体の構造を点検しながら対策を立てる必要があります。

ネズミを駆除するための対策

ネズミの駆除には、いくつかの方法を組み合わせて行うのが効果的です。主な対策には、捕獲器、毒餌、忌避剤、物理的な侵入防止などがありますが、これらを単独で使うよりも、状況に応じて適切に併用することが重要です。

まず捕獲器についてですが、粘着シートや箱型のトラップは、設置場所を正確に選ばなければ効果を発揮しません。ネズミの通り道や、ラットサインと呼ばれる黒ずんだ壁沿いに置くことで、捕獲の確率が高まります。

毒餌も有効な手段ではありますが、使用には注意が必要です。ペットや小さな子どもが誤って口にするリスクがあるため、設置場所や保管方法に細心の注意を払わなければなりません。

そして、最も基本的で重要なのが「侵入経路の遮断」です。これができていなければ、いくら駆除しても新たなネズミが出入りし続けてしまいます。目視でわからない部分も多いため、必要に応じて業者の点検を依頼するのも良い方法です。

また、衛生管理も忘れてはなりません。食べ残しを片付け、匂いの元を断つことで、ネズミの活動を抑えることができます。つまり、駆除と同時に「寄せ付けない環境づくり」も進めることが求められます。

超音波や忌避剤の有効性について

ネズミ対策の一つとして、超音波装置や忌避剤が市販されています。これらは比較的手軽に導入できることから、家庭でも利用されることが多いですが、効果には限界があるという点も押さえておく必要があります。

超音波装置は、人には聞こえない高周波音を出すことで、ネズミが嫌がってその場から離れることを狙ったものです。実際、一部のネズミはこの音に反応して行動を変えることがあります。ただし、長期間使い続けると慣れてしまい、効果が薄れる傾向も見られます。また、音が壁を通り抜けにくいため、広い範囲に対応するには複数の設置が必要です。

一方、忌避剤はスプレーやジェル状の製品があり、ネズミが嫌う匂いや成分を利用して寄せつけないようにするものです。これも一時的な効果はあるものの、雨や湿気などで成分が流れてしまうと、効果が持続しにくくなります。

つまり、これらの対策は「補助的な手段」として位置づけるのが適切です。すでにネズミが棲みついてしまっている状況では、超音波や忌避剤だけでは十分な対処とはなりません。侵入経路の遮断や捕獲と併用することで、はじめて実用的な効果が得られると考えるべきです。

業者に依頼するタイミングとは

ネズミの被害が深刻になった場合、自分だけで対処するのは難しくなることがあります。そこで、どのタイミングで専門の駆除業者に依頼するべきかを見極めることが重要です。

まず、天井裏や壁の中から頻繁に音がする、フンやかじり跡が見つかるといった明確なサインがある場合は、早めの対応が望まれます。特に繁殖期に入ると個体数が急激に増えるため、自力での駆除では手が回らなくなることがあります。

また、自分でトラップを設置したが効果がない、何度追い出しても再び現れるといったケースでは、根本的な解決ができていない可能性が高いです。このようなときは、業者の力を借りて徹底的な点検と処置を行う方が、結果的に費用対効果が高くなることもあります。

加えて、天井や壁の内部といった手の届かない場所に巣を作っている場合も、業者の専用機材や知識が必要です。安全面を考慮しても、無理に自分で行うより、専門家に任せた方が確実です。

費用が気になる人もいるかもしれませんが、放置したことで被害が拡大し、修理費用がかさむことを考えれば、早期の依頼がむしろ経済的と言える場合もあります。ネズミの気配を感じたら、迷わず相談することが被害を最小限に抑える第一歩です。

ネズミが走り回る理由を総合的に理解するために

この記事のまとめです。

- ネズミは夜行性で暗い時間帯に活動する

- 人の気配が少ない夜間に動きやすくなる

- 外敵から身を守るために夜に移動する習性がある

- 夜間に天井裏や壁の中で音がする原因の多くがネズミである

- 食べ物を探すために室内を走り回る

- 巣作りや巣材集めのために活発に動く

- 好奇心が強く新しい場所も積極的に探る

- 決まったルートを使って移動する傾向がある

- 警戒心が強く視界が遮られた場所を選んで動く

- 繁殖期には餌や巣の確保で特に活発になる

- 僅かな隙間からでも侵入してくることがある

- ゴミや食品の匂いが侵入のきっかけになる

- 捕獲器や毒餌は設置場所を工夫する必要がある

- 超音波や忌避剤は一時的な効果にとどまることが多い

- 被害が深刻または長期化している場合は業者依頼が有効

関連記事

- ネズミは屋根裏で何してる?放置する危険性と防止対策まとめ

- チンチラは猫?ネズミ? 見た目と歴史と混同しやすい理由とは

- ネズミを食べる動物はどんな種類?生態や人間との関係を徹底解説

- 野良猫・飼い猫がネズミを持ってくるのをやめさせる具体的方法

- ネズミに粘着シートから逃げられた時の対処法と効果的な設置法

- ネズミが食べ物ないのに住みつく家の特徴とリスクを徹底解説

- 新築でもネズミが出る原因と侵入経路と効果的な防鼠対策まとめ

- ネズミが出る家は終わり?見直すべき環境と再発防止の具体的方法

- ネズミがかじった跡の袋の素材別の被害と効果的な再発防止方法

- 庭にネズミの死骸はなぜ見つかる?考えられる原因と注意点まとめ

- ネズミはチーズが好きというイメージはなぜ?理由と実際の食性