カラスの知能は何歳くらいかという問いには、問題解決、記憶、社会的知能というそっれぞれの分野で考えなければならないため、一概には答えを言えません。

道具を巧みに使う、量や数の違いを見分ける、人の顔を判別するといった行動は各地で記録されており、単なる印象論では語りきれません。

本記事では、国内外の研究で明らかになった認知能力を体系的に整理し、カレドニアガラスなどの事例を含めて、カラス以外に頭のいい動物との比較から位置づけを丁寧に描き出します。

さらに、繁殖期の接し方やごみ出しの工夫など生活者視点の対策、観察のポイントも具体的に示し、誤解されがちな論点を一つずつほどきながら、日常に役立つ理解へとつなげていきます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- カラスの知能が人間の何歳相当かの目安

- 人の顔を判別する行動と記憶の仕組み

- 道具使用や数の理解など主要能力の整理

- カラス以外に頭のいい動物との比較軸

カラスの知能は何歳くらいかの結論と根拠

研究が示す比較認知の成果

人の顔を判別する?

カラス界のスーパーエリート

道具使用と問題解決の実例

カラスはなぜ鳴く?

研究が示す比較認知の成果

カラスの認知研究では、問題解決、記憶、社会的知能の三領域がよく検証されています。

課題解決では、ひも引き課題や透明な筒からエサを取り出す課題、複数の装置を順番に操作する段階的パズルなどが用いられます。

特に、容器の水位を上げて浮かぶエサを手に入れる水位操作課題では、重い物体を優先して投入するなど、物理法則に近い因果の理解を示す行動が観察されています。

さらに、道具の「連結」や「乗り換え」を要するメタツール利用では、手元の道具で別の道具を取り出し、最終的に報酬へ到達する一連の手順を自律的に計画する様子が知られています。

これらは単なる試行錯誤にとどまらず、成功条件の抽出と抑制制御が働いている点で注目されています。

記憶では、嫌悪経験に紐づく個体や場所を長期間回避する行動が確認され、実験場面の刺激と状況文脈を組み合わせたエピソード記憶に近い働きが示唆されます。

特定の仮面や装いに対する反応が年単位で持続する報告もあり、危険刺激のラベリングと保持が強固であると考えられます。

あわせて、危険情報を鳴き声や行動で仲間に共有する社会的側面も示されています。

例えば、人に対する警戒を示す個体の反応が群れ全体に波及し、経験のない若い個体にも注意行動が伝播することが観察されています。

人の顔を判別する能力に関しては、特定の人物(あるいは特徴的な覆面)を長期間識別し、脅威か否かに応じて反応が変化する神経基盤が報告されています。(出典:PNAS「Brain imaging reveals neuronal circuitry underlying the crows’ perception of human faces」)

この研究では、脅威と関連づいた人の顔に対して活動する脳領域が変化することが示され、個体識別の長期記憶と情動評価が結びついていることが示唆されます。

こうした成果を総合すると、ハシブトガラスやハシボソガラスの「課題解決力・社会的認知」は人間の幼児期に相当する水準と解釈されることが多く、目安としては4〜7歳程度に近い能力を示す、とされます。

ここでの年齢換算は、複数の認知領域を横断的に比較した際の便宜的な指標であり、領域ごとにばらつきがある点に留意が必要です。

数量や量の比較、因果の推定、道具利用の柔軟性といった課題では、幼児に匹敵するか、それを上回る効率を示す場面もあります。

一方で、文法に基づく言語運用や象徴操作、抽象的な記号の再帰的処理など、人に特有の高次機能は直接比較ができません。たとえば、将来時制を自由に操作して複雑な物語を構築する、他者の誤信念を精密に推定する、といった能力は測定枠組みが大きく異なります。

したがって、特定の認知領域で幼児に匹敵するが、総合的に同一とは言えないという理解が妥当です。比較の目安を整理すると、次のように位置づけられます。

| 認知領域 | 代表的な課題例 | 観察される傾向 | 人の年齢目安 |

|---|---|---|---|

| 問題解決・因果推論 | 水位操作、段階的パズル | 手順学習と因果の抽出が柔軟 | 4〜6歳相当の水準が多い |

| 道具利用・メタツール | 道具の連結と乗り換え | 最適戦略への切替が素早い | 5〜7歳に近い場面がある |

| 記憶(エピソード性) | 嫌悪経験の持続回避 | 年単位の保持と文脈結合 | 幼児以上の保持力も示唆 |

| 社会的認知・学習 | 危険情報の伝播 | 群れ内での学習拡散が速い | 4〜6歳相当の協調性に近い |

| 言語・象徴操作 | 記号の再帰処理 | 直接比較が成立しない | 比較不可(別領域) |

年齢換算はあくまで行動指標の近似に過ぎず、神経解剖学や発達段階の同一性を意味しません。

鳥類は哺乳類と異なる脳の配線と高密度の神経細胞を持つと報告されており、その効率的な情報処理が上記の課題成績に寄与していると考えられます。

以上の点を踏まえると、実験課題に限定すれば幼児期の特性に並ぶ力を示す一方で、言語を軸とした抽象的な文化学習のような領域では測定原理が異なり、単純な同等視は適切ではないと言えます。

人の顔を判別する?

都市部のカラスは、人の顔や体格、装いの特徴を手がかりに危険度を学習し、特定個人を識別して行動を変えることがあります。

捕獲や威嚇を行う人物に対し、翌日以降も回避や警戒を示す事例は少なくありません。識別は視覚記憶に依存し、歩き方や持ち物などの恒常的な手がかりも併用すると考えられます。

この能力は単なる個体の学習にとどまらず、群れ内での情報伝達や、繁殖期における防衛行動の強化にも影響します。

したがって、人間側の振る舞いが次回以降のカラスの反応を左右しやすく、地域全体の対応方針(ゴミ出しルールや威嚇の是非)とも連動して成果が変わります。

むやみに刺激すると「危険人物」として強く記憶される可能性があるため、間接的な対策が効果を発揮しやすいと考えられます。

カラス界のスーパーエリート

カラス界のスーパーエリートとしてしばしば挙げられるのがニューカレドニアのカラスです。

葉や小枝を加工してフック状の道具を作り、樹洞の奥から幼虫を引き出すなど、道具の製作と改良を自然環境下で行います。

さらに、一段階ずつ手順を踏むだけでなく、別の道具を入手してから本来の課題に取り組むなど、計画性を伴う行動も観察されています。

一方で、都市部のハシブトガラスやハシボソガラスでも、車を使ってクルミを割る、硬い餌を水に浸して食べやすくするなどの工夫が記録されています。

対象環境が異なっても、「課題を分解し、最小の労力で解を得る」という発想は共通し、学習によって地域個体群内で広まる傾向が見られます。

道具使用と問題解決の実例

道具使用の代表例として、以下のような行動が知られています。

硬い殻のナッツを落下や車輪の圧力で割る、容器の水位を上げて餌を得る、木の隙間から餌をかき出すために棒を選択・加工する、といったものです。

これらは単発のひらめきではなく、材料の選別、手順の順化、結果のフィードバックを含む学習の積み重ねで再現されます。

また、同じ課題でも、重い石を優先して投入する、流れのある水場を避けるなど、物理特性を踏まえた効率化が見られます。

以上の点を踏まえると、カラスは「結果がよい手続き」を抽象化して次回へ活用し、状況に応じて方略を切り替える柔軟性を持つと考えられます。

カラスはなぜ鳴く?

鳴き声は単なる騒音ではなく、情報伝達の重要なチャンネルです。集合の合図、危険警報、餌情報、つがい間の連絡など、状況に応じてテンポ、音程、回数が変わります。

都市部では、早朝のねぐら離れやゴミ収集時間帯に合わせた活動が増えやすく、結果として人間の生活リズムと重なって鳴き交わしが目立ちます。

危険時の濁った短い連続音は周囲に緊張を伝え、餌の共有を促すゆったりした発声は群れの結束を高めます。

これらの使い分けは社会的学習の影響も受け、地域差が生まれます。

要するに、鳴き声の背景には明確な目的があり、意味を知ることが対策の近道になります。

カラスの知能は何歳かを深掘り検証

カラス以外に頭のいい動物比較

脳の大きさと脳化指数の関係

視力と色覚が与える影響

都市と自然で異なる行動

カラス以外に頭のいい動物比較

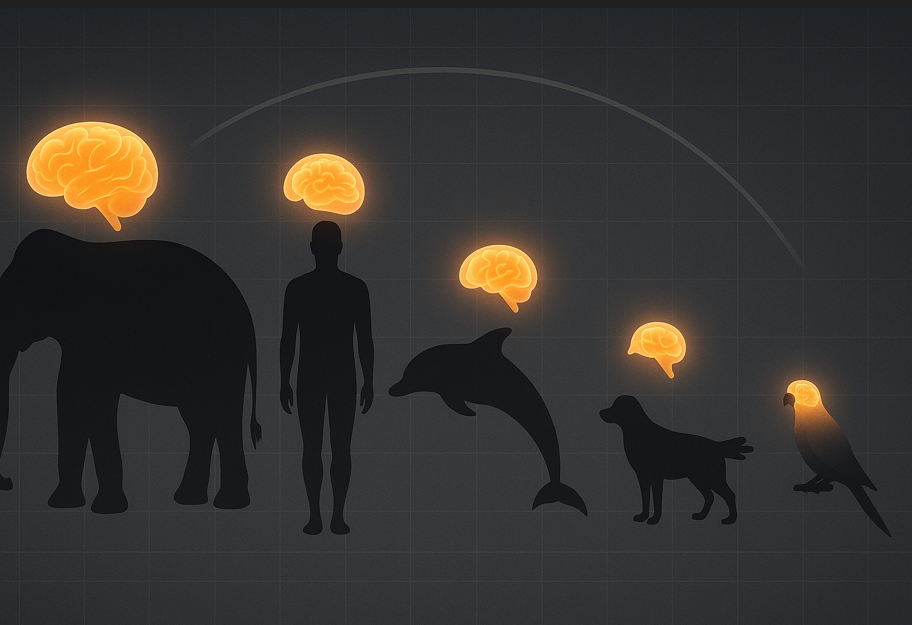

比較対象を整理すると、チンパンジーやボノボなどの類人猿、イルカ、ゾウ、オウム・ヨウムなどが代表的です。

類人猿は道具の製作・共同作業・模倣学習に優れ、イルカは複雑な音声コミュニケーションと協調狩り、ゾウは社会的記憶や死への反応などで注目されます。オウム・ヨウムは語彙学習や推論課題で高成績を示します。

カラスの強みは、少ない身体資源で高効率の課題解決を行う点と、都市環境へ高度に適応する柔軟性です。

手がない鳥類でありながら、嘴と道具の組み合わせで「手に相当する操作」を代替します。下表は能力の比較イメージです(研究分野で差があります)。

| 能力領域 | カラス | 類人猿 | イルカ | ゾウ | ヨウム |

|---|---|---|---|---|---|

| 道具使用・製作 | 高い | 非常に高い | 低〜中 | 低〜中 | 中〜高 |

| 社会的記憶・連携 | 高い | 高い | 非常に高い | 非常に高い | 中 |

| 数・量の理解 | 中〜高 | 高い | 中 | 中 | 高い |

| 都市適応・学習拡散 | 非常に高い | 中 | 低 | 低 | 中 |

| 音声レパートリー | 中〜高 | 中 | 非常に高い | 中 | 高い |

これらを踏まえると、カラスは「総合点で類人猿に劣る」というより、「鳥類としての制約を越えて特定領域で突出する」という位置づけが妥当です。

脳の大きさと脳化指数の関係

知能議論でしばしば持ち出されるのが脳化指数ですが、単純に「大きいほど賢い」とは限りません。

鳥類の脳は構造が哺乳類と異なり、小型でもニューロン密度が高く、短距離で高速に情報が行き交う配線が示唆されています。

カラス科は体重当たりの脳容量が比較的大きく、記憶や意思決定に関わる領域が発達している点が特徴です。

したがって、脳化指数は参考指標の一つにとどまり、行動実験や課題成績と併せて評価する必要があります。

認知は「ハード(脳構造)」と「ソフト(学習経験と社会)」の相互作用で育ち、都市環境の課題がソフト面の発達を後押ししている面も見逃せません。

視力と色覚が与える影響

カラスの視覚は高解像度で、紫外線まで感知する受容体を備えるとされます。

人間の半透明ゴミ袋越しに食べ物を見分けられるのは、色と質感の微妙な差異を拾えるためです。視覚優位の認知は、顔の特徴や小さな形状差の認識にも役立ちます。

一方で嗅覚は限定的とされ、匂いより「見た目と学習履歴」に頼る傾向があります。この特性は対策設計にも影響し、光沢・パターン・動きといった視覚的要素を活用した忌避が一定の効果を生みやすい背景となります。

都市と自然で異なる行動

都市のカラスは、人の活動リズムや廃棄物のパターンを学習し、効率の良い採餌スケジュールを構築します。

ねぐらは高木や構造物周辺に形成され、夜間は安全性を、昼間は採餌効率を優先する使い分けが見られます。

自然環境の個体群では、農耕地や林縁での採餌が主となり、天敵や季節変動の影響が大きく、群れの結束や警戒行動がより強く出やすい傾向があります。

いずれの環境でも、繁殖期(概ね春〜夏)には巣周辺の防衛が最優先になり、人や動物への威嚇が一時的に増えます。

以上の点を踏まえると、地域ごとの生態理解が、衝突を減らす現実的な鍵になります。

カラスの知能は何歳くらい?人の顔認識や道具使用まで徹底解説:まとめ

この記事のまとめです。

- カラスの知能は特定領域で幼児期相当の課題成績

- 人の顔と行動特徴を学習し個人識別を行いやすい

- ニューカレドニアの個体群は道具製作が高度に発達

- 都市個体は車や水を利用し効率的に餌を得やすい

- 鳴き声は集合や警戒など機能別に使い分けが見られる

- 類人猿やイルカとは強みの領域が異なり単純比較は不可

- 脳化指数は参考値にとどまり行動実験と併用が妥当

- 高解像度の視覚と紫外線感受が採餌選択に影響する

- 嗅覚より視覚と経験に依存するため視覚対策が効きやすい

- 繁殖期は巣防衛が強まり威嚇が増えるため接近は避けたい

- 都市では人の生活リズムを学び活動時間がシフトしやすい

- 情報は群れ内で共有され危険人物学習が広がりやすい

- 何歳相当かは領域別の目安で総合的な同一性はない

- 直接的排除より間接的管理が長期的に効果を発揮しやすい

- 観察と地域ルールの徹底が共存の実効策になりやすい