ヘビの臭いが気になるとき、まず知っておきたいのはその臭いがどこから生じているのか、そしてどのようにすれば抑えられるのかという点です。

ヘビの体そのものが強い臭いを放つわけではありませんが、飼育環境の状態や健康の変化によって、不快なにおいを感じることがあります。

この記事では、ヘビが臭う主な原因を生理的な仕組みや飼育環境の要素から整理し、日常の管理で実践できる臭いの軽減方法を詳しく解説します。

さらに、吐き戻しへの対処法、床材の選び方、消臭剤や換気の工夫、そして病気による異常な臭いとの見分け方までを網羅し、飼育者が安心して快適な環境を維持できるよう丁寧にご案内します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ヘビが臭う主な原因と誤解の整理

- 家で実践できる具体的な軽減策

- 床材や清掃頻度の実用的な目安

- 病気や吐き戻しに関する注意点

ヘビの臭いの基礎知識と誤解

ヘビは臭い?

ヘビの臭いは何に由来する

ヘビが臭う原因

飼育環境と床材の影響

ヘビの種類によって臭いは異なる

ヘビは臭い?

一般的に、ヘビの体そのものは強い体臭を放ちません。

ウロコは薄い油膜で覆われており汚れが付着しにくいため、皮膚からの臭いは弱い傾向があります。

一方で、生活の中で発生する糞尿や吐き戻し、威嚇時の臭腺分泌物が臭いの源になります。

したがって、ヘビ自体が常に臭うのではなく、発生源への対処と環境管理ができていれば、室内飼育でも不快な臭いは最小限にできます。

ヘビの臭いは何に由来する

ヘビの飼育で感じる臭いは、体そのものの体臭ではなく、発生源が特定できます。

ウロコ表面は撥水性の薄い油膜で覆われ、汚れが付着しにくい性質があるため、通常は強い体臭を放ちません。

臭いの大半は生活過程で生じ、適切なメンテナンスで十分に抑えられます。

まず挙げられるのが糞尿です。

多くのヘビは肉食で、獲物を丸ごと摂取するため強い消化作用を持ちます。

この過程で生成される窒素化合物や脂肪酸などが混ざることで、排泄物の臭気が強く感じられます。

排泄頻度は消化速度や個体差、環境温度に左右され、排泄までの滞留期間が長いほど臭いは濃縮されやすくなります。

床材に浸み込むと拡散と残留が起こり、局所的な清掃だけでは臭いが残ることがあります。

次に、威嚇時の臭腺分泌物です。

外的刺激に反応して肛門付近の臭腺から分泌される物質は、捕食者への忌避シグナルとして機能します。

分泌量や頻度は個体差が大きく、ハンドリング直後や環境変化が続く期間に増える傾向が見られます。

分泌物は粘性があるため床材や器具、手指に付着しやすく、拭き残しがあると残臭が続きます。

三つ目が吐き戻しです。

消化途中の餌が胃内容物とともに逆流すると、タンパク質分解の中間産物や胃酸が混ざり、短時間で強烈な臭いを発します。

要因としては、低温や過大サイズの餌、解凍不良、給餌直後の移動・刺激、慢性的なストレスなどが考えられます。

発生時は迅速な撤去と洗浄、乾燥が不可欠で、放置するとケージ全体に臭いが定着します。

発生源ごとの特徴と対処の要点

| 発生源 | 主なトリガー | 臭いの特徴 | 早期対処の要点 |

|---|---|---|---|

| 糞尿 | 消化完了後の排泄、滞留時間の長期化 | アンモニア様、酸性・生臭さ | 速やかな除去、汚染床材の交換、局所洗浄 |

| 臭腺分泌物 | 威嚇・ハンドリング・環境変化 | 刺激臭、付着残留 | 付着物の完全拭き取り、器具の洗浄・乾燥 |

| 吐き戻し | 低温、過大餌、解凍不良、ストレス | 強烈で広がりやすい | 餌と床材の即時撤去、ケージ丸洗い、再発要因の除去 |

これらは生理的に起こり得る現象ですが、日常の清掃と温湿度・給餌管理、ストレス低減を徹底することで、臭いの発生頻度と滞留を大きく抑えられます。

ヘビが臭う原因

室内で「臭う」と感じる多くのケースは、発生源の除去が遅れたことに起因します。

最も一般的なのは糞尿の残存や床材への浸み込みで、目視で気づきにくい微量の付着でも時間経過とともに臭いが増幅します。

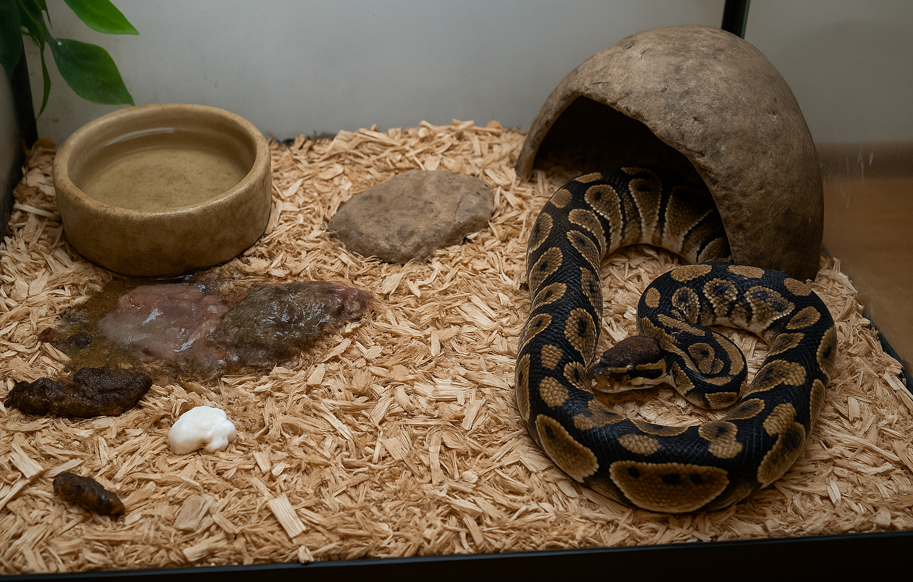

特にケージの角や水入れ周辺、隠れ家の裏面などは汚れが留まりやすいポイントです。

吐き戻しは、強烈な臭いと広い汚染範囲を同時にもたらします。

低めの温度設定や給餌直後の移動、適正サイズを超える餌の投入、半解凍による消化不良が重なると発生リスクが高まります。

発生後に部分的な拭き取りだけで済ませると、器具や床材に臭いが定着し、短期間で再び室内に広がります。

丸洗いと十分な乾燥を組み合わせることが、再発防止と残臭低減の近道です。

威嚇時の臭腺分泌物は、ストレスが高い環境で頻度が上がります。

ケージ前の人通り、常時の振動・騒音、過度なハンドリング、隠れ家不足などは刺激要因となりやすく、分泌後に十分な拭き取りが行われないと臭いが持続します。

行動が落ち着くまで視覚遮蔽を強化し、扱う回数を一時的に減らすなど、環境調整が効果的です。

まれに、体調不良が臭いの背景にあります。

口内炎や皮膚感染、消化器のトラブルが続くと、口腔や体表から普段と異なる臭いが感じられることがあります。

このような健康情報に関しては、動物病院の診療案内や学術機関の公開情報で、症状と受診目安が示されているという情報があります。

医療判断は専門家に委ね、飼育側では清潔保持、適正温度、ストレス軽減、水の毎日交換といった基本管理を継続してください。

臭いが強まる環境要因と見直しポイント

- 温度が低く消化が遅延している場合は、種に適した保温域へ再調整する

- 床材が汚れを保持しやすい構成なら、部分交換しやすい素材へ切り替える

- 隠れ家や視覚遮蔽が不足していると防御行動が増え、分泌物の機会が増える

- 給餌後は静かな環境で十分な時間を確保し、直後の移動やハンドリングを避ける

普段のにおいの傾向を記録しておくと、異常の早期発見につながります。

臭いの出所を特定し、発生源の除去と原因要因の解消をセットで行うことが、継続的な改善に直結します。

飼育環境と床材の影響

床材は臭いの拡散と残留に直結します。

ヤシガラやハスクチップは通気性と吸臭性に優れ、汚れた部分をピンポイントで交換しやすい特長があります。

ペットシーツやキッチンペーパーは清掃の容易さが強みで、汚れを可視化してすぐに取り替えられます。

砂や土系は吸臭性が低い場合があり、固着した汚れが残臭の原因になります。

なお、園芸用の素材には針葉樹由来など爬虫類に適さないものが混在することがあり、爬虫類向け製品の使用が安全面で無難です。

床材比較と交換目安(例)

| 床材タイプ | 消臭・吸臭の傾向 | 交換目安の例 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ヤシガラ・ハスクチップ | 良好 | 汚れ部位は随時、全交換は数週間〜数か月 | 園芸用は成分要確認 |

| ペットシーツ類 | 可視性が高く扱いやすい | 汚れ次第で即時交換 | 長期放置で臭いが強化 |

| 木質チップ(広葉樹) | 中程度 | 数週間〜数か月 | 粉塵に留意 |

| 砂・土系 | 個体差大 | 固着部は随時除去 | 汚れの見逃しに注意 |

ヘビの種類によって臭いは異なる

種によって威嚇時の臭腺分泌の強さや頻度が異なります。

ナミヘビ類の一部は防御行動として分泌物を出しやすい傾向があり、ボア・ニシキヘビ類では分泌頻度が低いと感じられる場合があります。

また、同じ種でも個体差が大きく、ハンドリング頻度や飼育環境への慣れで変化します。

以上の点から、種の特性を理解しつつ、個体の反応に合わせた取り扱いが臭い対策の精度を高めます。

ヘビの臭い対策と飼育環境の整え方

ヘビの臭いを軽減する方法は

清掃頻度と床材交換の目安

消臭剤と換気と空気清浄機

ヘビの病気に注意する

吐き戻しと餌管理の注意点

ヘビの臭いを軽減する方法は

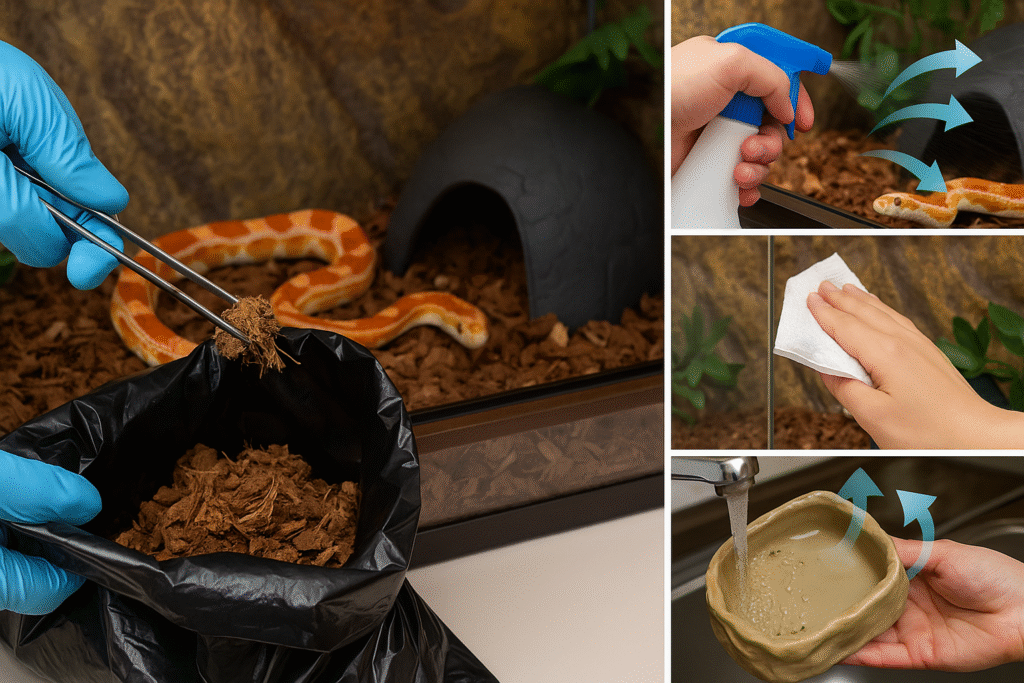

軽減の基本は、発生源の早期除去、床材の適正化、環境パラメータの安定です。

糞尿は見つけ次第すぐに取り除き、付着部位を部分洗浄します。

床材は汚れの見つけやすさと吸臭性のバランスで選び、汚れた範囲のみを迅速に交換します。

温度と湿度を種に合った範囲で安定させると消化が整い、吐き戻しリスクの低下につながります。

換気はニオイのこもりを防ぐうえで有効ですが、脱走と外気温差への配慮が欠かせません。

消臭剤は無香料・中性タイプを選び、使用前に成分と対象生体への適合性を確認すると安心です。

清掃頻度と床材交換の目安

清掃は日次・週次・定期に分けて考えると管理が楽になります。

日次は水入れの洗浄と交換、糞尿のスポット除去、床材の汚れチェックを行います。

週次はケージ内の拭き上げとアクセサリーの洗浄、臭いが残りやすいコーナーの点検が目安です。

定期清掃として、床材の全交換とケージの丸洗いをサイズや個体数に応じて数週間から数か月間隔で計画します。

大型個体は排泄量が多く、床材の吸臭限界に早く達するため、前倒しの全交換が効果的です。

清掃スケジュールの例

| 項目 | 頻度 | 内容 |

|---|---|---|

| スポット清掃 | 毎日〜排泄時 | 糞尿除去、局所拭き取り |

| 水入れ管理 | 毎日 | 洗浄と新水補給 |

| 週次点検 | 週1 | ケージ拭き上げ、アクセサリー洗浄 |

| 全面清掃 | 数週〜数か月 | 床材全交換、ケージ丸洗い |

消臭剤と換気と空気清浄機

消臭剤は、無香料で中性のものや植物由来成分を用いたタイプが扱いやすく、香りで覆い隠す方式より室内の快適性が保ちやすいとされています。

メーカーの公式情報では、爬虫類用として生体に配慮した処方や使用方法が案内されていることが多く、製品ラベルや安全データの確認が推奨されています。

次亜塩素酸水については、使用法に関する注意表示があり、金属腐食への配慮や換気の確保が必要とされています。

アルコール製剤は現場で用いられる例があるという情報がありますが、素材や生体への影響を見極め、対象外の部位には使用しない慎重さが求められます。

空気清浄機はフィルターの定期メンテナンスと併用し、換気は脱走対策と温湿度管理とセットで行うと効果が安定します。

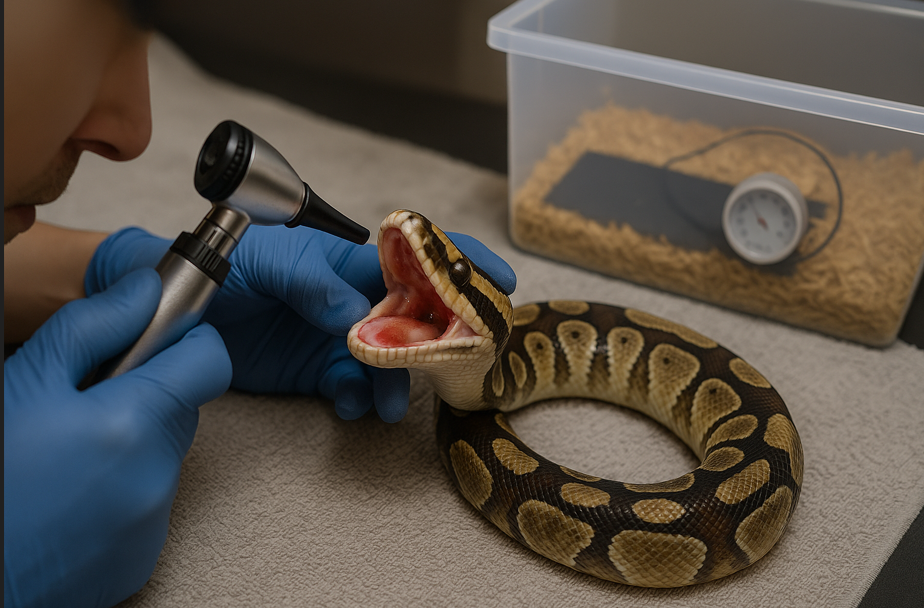

ヘビの病気に注意する

体の臭いが急に変化したり、口腔内の異臭、腹部の腫れ、下痢が続くなどの症状が見られる場合、感染症や消化器トラブルの可能性があります。

動物病院の診療案内では、口内炎や皮膚の感染症が臭いの変化と併発することがあるとされています。

薬剤の使用や処置は専門家の判断が必要であり、自己流の治療は避け、受診までの間は清潔と保温、ストレスの軽減に努めるのが安全です。

以上の点から、普段から排泄パターンや食欲、脱皮の進行を記録しておくと、異常の早期発見に役立ちます。

吐き戻しと餌管理の注意点

吐き戻しは強烈な臭いを伴い、ケージ全体に臭いが残りやすい事象です。

まずは餌や床材をすみやかに撤去し、ケージとアクセサリーを洗浄します。

原因としては、温度不足、過大な餌サイズ、解凍不良、直後のハンドリングや移動、ストレスなどが考えられます。

餌は新鮮で適正サイズを選び、解凍は中心部まで確実に行い、給餌後は静かな場所で十分な消化時間を確保します。

繰り返す場合は体調不良の可能性があるため、受診を検討してください。

要するに、消化を妨げる要因を一つずつ取り除くことが臭いと健康管理の両面で近道になります。

ヘビの臭いの原因と対策を徹底解説|飼育中のニオイ問題を防ぐコツ:まとめ

この記事のまとめです。

- ヘビは体臭が弱く環境管理次第で室内でも快適に飼育できる

- 臭いの主因は糞尿と吐き戻しと臭腺分泌で迅速な除去が要点

- ウロコの油膜で汚れにくく体から強い臭いは出にくい特性がある

- 床材はヤシガラやペットシーツなど管理しやすさで選ぶ

- 園芸用素材は成分が不明な場合があり爬虫類用製品が無難

- 日次のスポット清掃と週次点検と定期の全交換を組み合わせる

- 温度と湿度の安定化で消化が整い吐き戻しの予防に寄与する

- 無香料中性の消臭剤は製品表示を確認して適正に用いる

- 次亜塩素酸水は金属腐食や換気に注意が必要とされている

- アルコール使用は素材や生体影響を見極め限定的に扱う

- 異臭や下痢や腫れなどは病気の可能性があり早期受診が安心

- 吐き戻し時は即時清掃と原因の切り分けで再発を防ぐ

- 種や個体で臭腺分泌の傾向は異なり慣れで変化し得る

- 換気と空気清浄機の併用で室内のこもり臭を抑えやすい

- 記録管理で排泄や食欲の変化に気づき対策が取りやすくなる