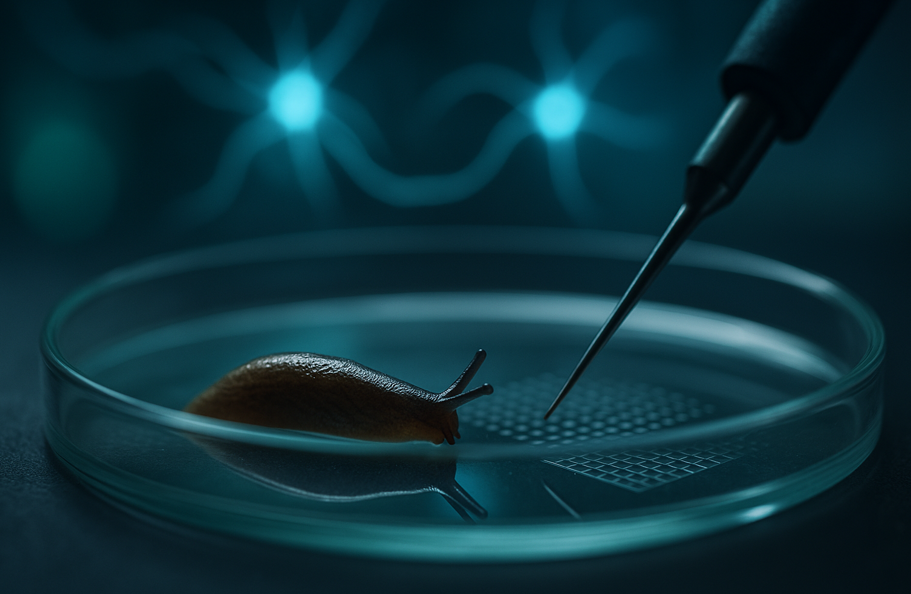

ナメクジに塩をかけると溶けてなくなるという話を聞いたことのある人や、実際にやったことのある人は多いと思います。

さらに、実際にナメクジに塩をかけたことのある人は、ナメクジは塩で痛みや苦しみを感じているように見えたのではないでしょうか?

こうした迷いを解くには、まず体が急速に縮む理由を浸透圧という科学的な仕組みから理解し、次に人道面や安全面の観点から、実際に取るべき対策の優先順位を整理することが大切です。

本記事では、ナメクジの体表と粘液、半透膜の性質、塩分濃度差によって起きる水移動までをわかりやすく説明し、そのうえで塩の使用が引き起こし得る土壌への影響や衛生リスクを具体的に解説します。

さらに、遭遇自体を減らす環境づくり、銅テープなどの物理バリア、リン酸鉄系ベイトの使い分け、卵の発見と除去のコツなど、人道的かつ実践的な代替策を順序立てて紹介します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 塩と浸透圧で起きる現象の正しい理解

- 植物や土壌、衛生面に及ぶリスクの把握

- ペットや子どもに配慮した安全対策の要点

- 塩以外の有効で人道的な駆除と予防策

ナメクジは塩をかけられると痛みを感じる?

塩をかけるとナメクジは溶けてなくなる?

浸透圧と半透膜のしくみ解説

痛覚受容と苦痛の研究まとめ

塩で駆除するのがよくない理由:人道的配慮

塩をかけるとナメクジは溶けてなくなる?

体が急速に縮む現象は、多くの人が「溶けてなくなる」と表現しがちですが、起きているのは化学的溶解ではなく脱水です。

体表の粘液に塩が溶けて高濃度の食塩水層ができ、濃度差を埋めるために体内の水分が外側へ引き出されます。

これが短時間で進むため、外見上はしぼむように小さく見えるのです。

ナメクジの体はおよそ85〜90%が水分と紹介されることが多く、乾燥や浸透圧の変化に弱い生理特性があります。

塩の量が十分で環境が湿っているほど水分の移動が促進され、致死的になり得ます。

一方で、塩の量が少ない、または外側の塩濃度がすぐ下がる状況では、一時的に縮んだあとに水分を再び取り込んで回復する事例もあります。

縮む過程では防御反応として大量の粘液を分泌します。

粘液は乾くと目立ちにくくなる一方、広東住血線虫などの寄生虫や雑菌が付着している可能性があると指摘されており、誤って手指や食品に触れないよう、処理後は手洗いと器具の洗浄を徹底する必要があります。

屋外では雨で流出した塩が土壌に残り、電気伝導度(EC)の上昇を通じて根の吸水を阻害する懸念も語られます。

狭いプランターや水はけの悪い花壇では濃度が下がりにくく、苗の萎れや葉縁の枯れ上がりといった塩害症状が出やすくなります。

また、粘液の飛散は衛生面だけでなく景観・作業性にも影響します。

回収する場合はビニール手袋とピンセットを用い、新聞紙などに包んで密封のうえ可燃ごみに出す方法が扱いやすいとされています。

代替策としては、銅テープによる物理バリア、リン酸鉄系ベイトの適正配置、潜伏場所(落ち葉・空鉢・板材)の整理、夕方〜雨上がりの点検強化など、苦痛や二次汚染を抑えつつ被害を減らす手順が有効です。

浸透圧と半透膜のしくみ解説

水が濃度差に応じて移動する力が浸透圧です。

ナメクジの体表は角質で強固に遮断されているわけではなく、水分や低分子溶質がやり取りされやすい薄い膜構造をもちます。

体表の粘液に塩が溶けると外側の塩濃度が一気に高まり、内外で溶質濃度差が生じます。

半透膜(溶媒は通すが溶質は通しにくい膜)を介した系では、濃度の低い側から高い側へ水が移動して濃度差をならそうとするため、体内の水が外へ引き出され、短時間で体積が減ります。

類似の現象はキュウリやキャベツの浅漬けでも見られ、塩を振ると野菜がしんなりするのは細胞内の水が細胞外へ移動するためです。

食卓での塩もみは比較的緩やかなプロセスですが、ナメクジに対する散布では接触面の塩濃度がきわめて高く、かつ体表の保護構造が弱いため、水移動が急激に進行します。

砂糖水でも同様の原理で水が移動しますが、単位モル濃度あたりの浸透圧寄与(浸透圧係数)や溶解性の違いから、実用上は塩に比べ即効性が乏しいと説明されます。

いずれの場合も、外側の溶質濃度が時間とともに低下すれば水の移動は鈍化・停止し、環境が湿っていれば体内へ再度水が取り込まれて大きさが戻る可能性があります。

この仕組みを踏まえると、塩での処理は「確実に消失させる方法」ではなく、「急速脱水により縮小させる行為」であり、環境条件によっては不完全に終わる点が理解できます。

園芸の現場では、物理的隔離や誘引捕獲、低毒性ベイトの戦略的配置といった方法に軸足を置き、浸透圧を利用する手段は土壌・生体・衛生への副作用を見比べたうえで慎重に検討する姿勢が適しています。

痛覚受容と苦痛の研究まとめ

動物が有害刺激を避ける仕組みは、基礎的には痛みの入り口である侵害刺激の検知(痛覚受容)と、それに続く防御反応や学習によって説明されます。

軟体動物についても、強い機械刺激や化学刺激に対して回避・縮退などの防御行動を示し、繰り返しの有害刺激で反応が持続的に増強される学習的回避(感作)が観察されてきました。

海産の大型巻貝アメフラシ(Aplysia)では、侵害刺激に続く長期的な反応増強や神経回路の可塑性が詳しく記述され、哺乳類で報告される痛覚関連の可塑性と機序の共通性が論じられています。

こうした所見は「痛み様の状態」を示唆する根拠として国際的に参照されており、単なる反射にとどまらない継続的な防御反応や学習が、少なくとも一部の軟体動物で成立する可能性があるとされています。(出典:Walters ET. Nociceptive Biology of Molluscs and Arthropods, Frontiers in Physiology 2018)

一方で、「痛み」という主観的体験の有無を動物間で同定することは原理的に難しく、研究コミュニティでも議論が続いています。

評価の枠組みとしては、①有害刺激に対する受容器(高閾値受容器/nociceptor)の存在、②防御行動の柔軟性(環境文脈に応じた回避・探索行動の変化)、③損傷後の長期的な反応増強(過敏・感作)、④鎮痛薬への薬理学的反応、⑤刺激と結び付いた嫌悪学習の成立、といった複数の基準がしばしば用いられます。

軟体動物では、上記のいくつかの基準を満たすデータが集積しており、とりわけ感作や持続的過敏の存在は、痛覚受容に続く持続的な状態変化を支持する所見として扱われます。

塩を用いた急激な脱水は、体表の浸透環境を一気に変化させる強い化学的侵害刺激です。

短時間で全身に及ぶため、行動学的には激しい縮退や粘液分泌などの防御反応が誘発され、ストレス負荷が極めて大きい処理であると解釈されます。

さらに、外側の塩濃度が低下すれば反応が一部可逆的である一方、十分な量と持続で致死的になり得ること、処理過程で粘液とともに病原体が拡散する衛生リスク、土壌塩害の二次影響といった問題も付随します。

園芸や生活衛生の観点だけでなく、動物福祉の観点からも、塩での駆除は方法としての負荷が大きく、人道面の再考を求める声が広がっています。

近年は、動物福祉政策においても無脊椎動物への配慮が段階的に進み、頭足類や十脚甲殻類に関するセンシエンス(感受性)評価の強化や保護対象化の動きが報告されています。

陸生貝類(ナメクジや陸産カタツムリ)に関してはエビデンスの蓄積がなお限定的とされますが、少なくとも痛覚受容と防御学習に関する科学的根拠が増えている領域であることは確かです。

以上を踏まえると、塩での駆除は生理学的には説明可能であっても、苦痛を強く誘発し得る手段であり、福祉・衛生・環境の観点から推奨度は低いと位置付けられます。

代替としては、リン酸鉄系ベイトの適正使用、潜伏場所の削減、物理バリア(銅テープや段差)の導入、発生ピーク時間帯の点検と卵塊除去など、負荷の低い総合的管理(IPM)への移行が理にかないます。

塩で駆除するのがよくない理由:人道的配慮

不快害虫の管理であっても、できるだけ苦痛や苦悶を与えないという配慮は欠かせません。

塩を直接かける方法は、体表の浸透環境を急変させて全身の脱水を強制するため、激しい縮退や粘液分泌など強いストレス反応を誘発します。

行動学や神経可塑性の知見から、軟体動物にも痛覚受容や嫌悪学習が示唆されていることを踏まえると、この方法は苦痛を伴うリスクが高い手段に位置づけられます。

英国政府が委託した学際レビューでも、無脊椎動物の一部に感受性を認めて保護対象の拡充を提言しており、より人道的な管理の必要性が国際的に議論されています。(出典:UK政府委託レビュー「Sentience of Cephalopod Molluscs and Decapod Crustaceans」)

人道面の指針としては、まず「遭遇しない設計」を最優先に据える考え方が有効です。

落ち葉や空鉢、板材などの潜伏場所を減らし、鉢は直置きを避けて通風を確保し、夜間の散水を控えるといった環境改善で、接触機会を根本から減らせます。

侵入経路には銅テープや隙間封鎖などの物理バリアを用いると、接触や捕殺に至らず被害抑制が期待できます。

それでも管理が必要な場合は、低毒性で選択性の高い手段を段階的に選びます。

リン酸鉄系ベイトは、食用作物の近傍でも使える製品が多く、メーカー表示によるとペットや野生動物へのリスク低減が図られているとされています。

配置は活動が高まる雨上がりや夕刻に限定し、必要量のみをラベル記載の間隔で点在配置することで、過剰散布や二次影響を抑えられます。

卵塊の物理除去(白色のゼリー状粒を落葉下や鉢底で探して回収)を組み合わせると、成体捕殺の頻度自体を減らせます。

やむを得ず個体を処理する場面では、長時間の苦痛を伴うおそれがある方法(高濃度塩、乾燥放置、希薄な溶液での延命的処理など)を避け、短時間で確実に終結する処置を選ぶのが妥当です。

具体的な手順は地域の動物福祉ガイダンスや専門家の推奨に従い、子どもが模倣しやすい残酷な行為を助長しない点も含めて配慮します。

処理後は粘液の衛生リスクを考え、使い捨て手袋と道具の洗浄・消毒、新聞紙などで包んだ密封廃棄までを一連の手順として徹底します。

以上を踏まえると、人道的配慮の観点では、①遭遇の設計回避、②物理バリアと環境改善、③低毒性の選択的手段の適正使用、④処理が必要な場合でも苦痛と時間の最小化、という優先順位で管理体系(IPM)を組み立てることが、園芸面・衛生面・倫理面のいずれにも適った選択だと整理できます。

ナメクジに塩がNGである痛み以外の理由

塩で駆除するのがよくない理由:病原菌のまき散らし

塩で駆除するのがよくない理由:植物への影響

ペットと子どもの安全対策

塩以外でナメクジを駆除する方法

自然由来や駆除剤の使い分け

塩で駆除するのがよくない理由:病原菌のまき散らし

ナメクジの体表や粘液には、人に有害とされる微生物や寄生虫が付着している可能性があるという報告があります。

塩をかけると大量の粘液が周囲に広がり、病原体を不必要に拡散させるおそれがあります。

衛生面を考えるなら、密閉回収や適切な廃棄、器具の洗浄などの作業設計を優先し、粘液の飛散を助長する方法は避けるのが無難です。

塩で駆除するのがよくない理由:植物への影響

塩は土壌中に残留し、浸透圧差で根からの吸水を阻害したり、土壌微生物のバランスを崩したりするリスクがあるとされています。

雨で一時的に希釈されても、容器栽培や排水の悪い場所では濃度が下がりにくく、慢性的な生育不良につながりやすい点が問題です。

特に、狭いプランターや高温期の乾燥時は塩害が表面化しやすいため、塩を駆除に用いる選択は避けるのが賢明です。

ペットと子どもの安全対策

市販のナメクジ駆除剤の一部に含まれるメタアルデヒドは、犬猫の誤食で中毒を起こす原因として獣医療の現場で注意喚起されているとされています。

屋外での使用時にペットや子どもの接触を避け、回収可能な容器タイプの使用や施用後の管理を強く求めているとされます。

安全性を優先するなら、食用植物の周辺では低毒性の有効成分(リン酸鉄など)への切り替え、物理的バリアや清掃による対策の併用が有効です。

いずれの方法でも、手袋の着用、施用後の手洗い、器具の洗浄、保管場所の施錠が基本となります。

塩以外でナメクジを駆除する方法

直接の接触を避けながら、出会い自体を減らす設計が要になります。

まず、雑草や落ち葉、板材や空鉢などの潜伏場所を片付け、鉢やプランターは台に載せて風通しを確保します。

活動が活発になる夕方から夜、雨上がりや早朝に点検し、卵(白く半透明の粒)を見つけたら除去します。

忌避・誘引・捕殺は次のように組み合わせると効果が上がります。

- 物理バリア:鉢縁の銅テープ、粗砂や砕石帯などで接近を抑える方法があります。乾湿や表面状態で効きが変わるため、定期的な点検が必要です。

- 誘引捕殺:ビールトラップは効果範囲が狭く、誘引力が落ちやすいとされています。補助的に用い、毎晩の更新や回収を行うと管理しやすくなります。

- 忌避剤:園芸用途の製品を表示に従って使用します。雨に弱いものは再施用の計画を立てておくと安定します。

- 直接処理:熱湯はタンパク質を変性させるため効果があるとされますが、周囲の植物や作業者への安全面に十分配慮してください。屋内では箸やピンセットで密閉回収し可燃ごみへ出す方法が衛生的です。

自然由来や駆除剤の使い分け

有効成分の違いは、安全性と使用場所の選定に直結します。代表的な二成分を整理します。

| 項目 | メタアルデヒド駆除剤 | リン酸鉄系駆除剤 |

|---|---|---|

| 使用場所の目安 | 食用植物近くは避ける表示が多いとされています | 家庭菜園で使える農薬登録品が多いとされています |

| ペット・子ども | 誤食で中毒のリスクがあるとされています | 公式情報では比較的安全性に配慮とされます |

| 作用のしかた | 摂取で中毒を起こし致死に至らせるとされます | 摂取後に摂食停止を起こしやがて効果が出るとされます |

| ラベル例 | 野菜にかけない 収穫前日数に従う等の記載があるとされます | 家庭菜園OKなどの表示が見られるとされます |

| 施用のコツ | 湿潤時に出現しやすいため夕方や雨上がりに配置 | 同左。活動時間帯に食べやすい場所へ薄く広く配置 |

どちらの製品でも、製造元のラベルに従うことが最優先です。

とくに食用植物周辺では「収穫○日前まで」などの適用条件が設定されているとされます。

屋外では、餌剤を厚く盛らず薄く広く配置し、雨で崩れたら補充する設計が取り扱いの負担を減らします。

誘引域の重なりを作ると取りこぼしが減る一方、過剰施用は非標的生物への影響を増やす可能性があるため避けるのが無難です。

ナメクジは塩をかけると痛みを感じる?浸透圧の仕組みと人道的対策:まとめ

この記事のまとめです。

- 塩で縮むのは溶解でなく急激な脱水現象

- 少量では回復例もあり完全駆除は不確実

- 塩使用は粘液拡散で衛生リスクが高まる

- 痛覚受容を示す知見があり人道面で再考

- 塩は土壌残留し根の吸水阻害を招きやすい

- プランターは塩害が顕在化しやすく要注意

- 潜伏場所の整理と通風確保が再発抑制の鍵

- 点検は夕方や雨上がりなど湿潤時間帯に実施

- 卵の除去は二三週間後の再発防止に有効

- 銅テープや粗砂帯で接近を物理的に抑える

- ビール罠は補助的運用とこまめな更新が前提

- 駆除剤はリン酸鉄など低毒性成分を優先選択

- メタアルデヒドは誤食対策と容器型の併用が要

- 作業後は手洗いと器具洗浄で衛生管理を徹底