椎茸を原木で育てていると、思わぬトラブルとして「シロアリ」の存在が気になる方も多いのではないでしょうか。実は、原木しいたけの栽培環境は、シロアリにとっても非常に居心地のよい条件がそろっており、適切な対策を講じなければ、被害が拡大するリスクがあります。

この記事では、椎茸 原木 シロアリに関する基本的な知識から、発生しやすい環境やホダ木の管理方法、そして家屋への影響を防ぐための具体的な対処法まで、幅広くご紹介していきます。安全で効率的にしいたけ栽培を続けるために、原木の置き方や通気性、湿気管理のコツ、再利用や処分時の注意点なども含め、実践的な情報をまとめました。

初めて原木しいたけに挑戦する方から、長く栽培を続けている方まで、シロアリ被害を防ぎたいすべての方に役立つ内容となっています。ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 原木しいたけ栽培がシロアリの発生源になり得る理由

- シロアリが好む原木や設置環境の特徴

- シロアリ被害を防ぐための具体的な管理方法

- 原木から家屋へ被害が広がるリスクとその対策

椎茸 原木 シロアリが発生する原因とは

原木しいたけにシロアリが好む環境

シロアリがつく原木の共通点

原木を置く場所の注意点

原木の湿気と通気性の関係

家屋へのシロアリ被害リスク

原木しいたけにシロアリが好む環境

原木しいたけを育てる環境は、シロアリにとっても非常に魅力的な場所であることをご存じでしょうか。しいたけの栽培に適した条件は、同時にシロアリが好む条件とも重なっているため、注意が必要です。

多くの場合、原木しいたけの栽培は、直射日光を避けた湿度のある日陰にホダ木を置いて行われます。日陰で湿気がこもりやすく、かつ風通しが悪い場所は、木材を主食とするシロアリにとって絶好の生息地となります。特に梅雨時期や降雨の多い季節には、こうした場所にシロアリが集まりやすくなるのです。

さらに、ホダ木自体がシロアリにとって「餌」となり得る存在です。しいたけ菌を植え付ける原木にはセルロースなどの有機成分が多く含まれており、これがシロアリの主食と重なっています。つまり、しいたけ菌だけでなくシロアリも喜んで木の中へ侵入してしまうのです。

こうした背景から、しいたけの栽培においては「栽培に適した場所」=「シロアリに狙われやすい場所」という認識を持つことが大切です。栽培の利便性だけで場所を選ばず、害虫被害のリスクにも配慮するようにしましょう。

シロアリがつく原木の共通点

シロアリが発生しやすい原木には、いくつかの共通点があります。これを知っておくことで、予防策を講じることが可能になります。

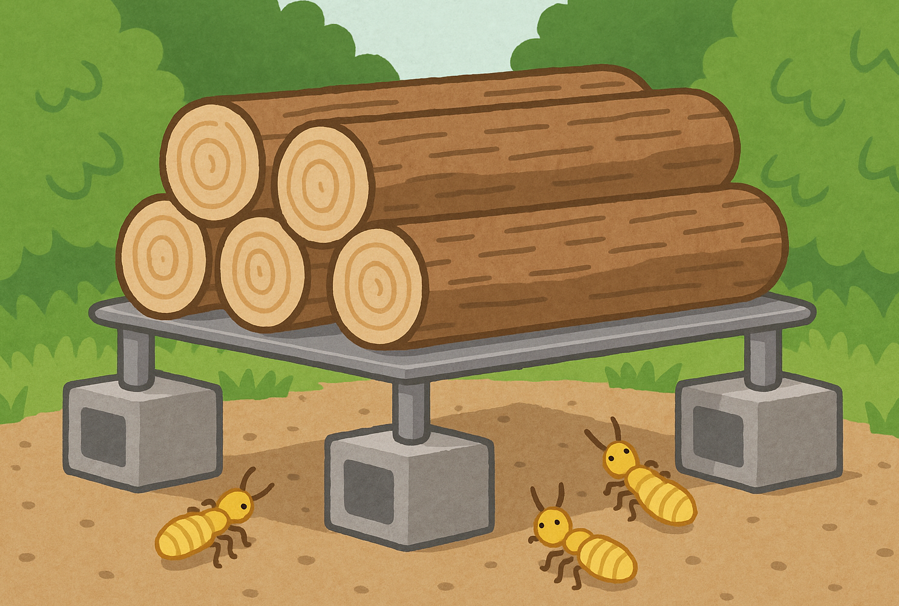

まず挙げられるのは「地面に直接接している原木」です。シロアリは土の中に巣を作り、そこから木材へ蟻道(ぎどう)を伸ばして侵入してきます。つまり、原木が地面に接していると、シロアリにとってアクセスが非常に容易になります。また、地面に接していると湿気が溜まりやすく、木材が腐朽しやすくなることも、シロアリの侵入を助ける要因です。

次に、「長期間放置されているホダ木」も狙われやすい傾向があります。使用済みの原木や、しいたけが発生しなくなったホダ木には菌糸が弱くなっていることが多く、木自体の防御力も落ちています。このような状態の原木は、シロアリにとっては攻撃しやすい格好のターゲットとなります。

また、「風通しが悪く湿気がこもる場所」に設置された原木も要注意です。木の内部にまで湿気が染みこむと、シロアリが木を食べやすくなり、被害のスピードも早まります。これは見た目では判断が難しいため、定期的な点検が重要です。

こうした特徴を持つ原木を放置してしまうと、気づかないうちに被害が進行している可能性もあるため、定期的なチェックと予防措置が欠かせません。

原木を置く場所の注意点

原木を置く場所を選ぶ際には、しいたけの育成だけでなく、シロアリのリスクにも十分注意する必要があります。

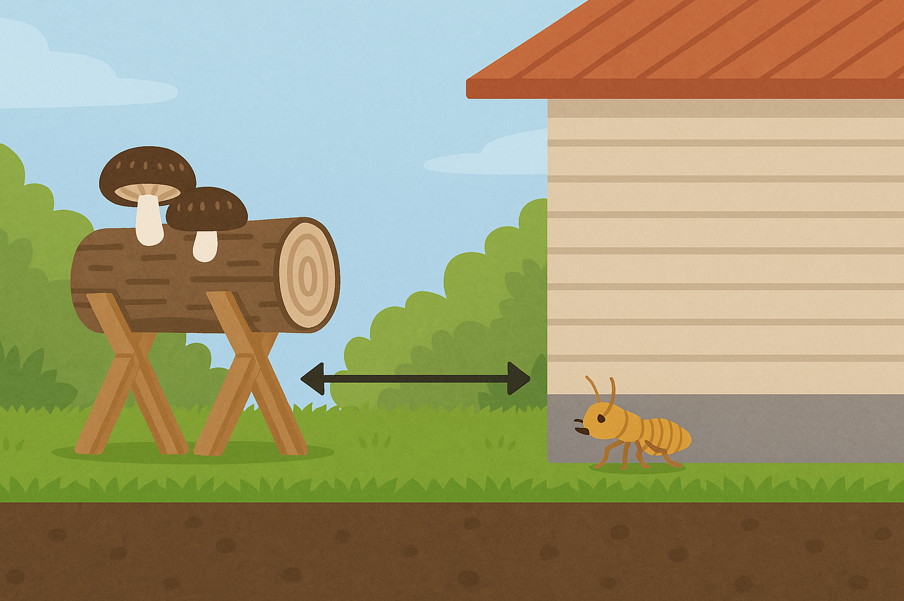

まず避けるべきなのは「家屋のすぐそば」です。たとえ屋外であっても、原木にシロアリが発生した場合、そのまま家屋へと被害が及ぶリスクが高まります。特に、木造住宅であればなおさらです。シロアリは原木から延びるようにして、蟻道を通じて家屋の基礎や柱に侵入することがあります。

また、「直に地面に置く」ことも避けた方が良いポイントです。ホダ木は地面の湿気を吸い上げやすく、シロアリが侵入しやすくなります。理想は、棚やスタンドなどで地面から浮かせる形で設置することです。塩ビパイプなどで簡易の台を作るだけでも、防虫対策として効果があります。

さらに「風通しが悪い場所」もリスク要因となります。じめじめとした環境はしいたけには適していても、シロアリや他の害虫にとっても好ましい条件です。このため、屋根の下や日陰でも風の通り道を確保できる場所を選ぶことがポイントになります。

場所選びを誤ると、原木の品質が悪化するだけでなく、建物全体への被害へとつながる可能性があります。栽培を始める前に、適切な設置場所をしっかりと見極めておくことが大切です。

原木の湿気と通気性の関係

原木しいたけの栽培において、湿気と通気性のバランスは非常に重要です。どちらも欠かせない要素であり、このバランスが崩れるとシロアリやカビなど、さまざまな問題が発生します。

まず、適度な湿気はしいたけの発生を促すために必要不可欠です。乾燥した環境では菌糸がうまく活動せず、しいたけが育ちません。そのため、原木には定期的な水分補給が求められます。ただし、過剰に湿った状態が続くと、木材が柔らかくなり、シロアリや腐朽菌に侵されやすくなります。

一方、通気性が悪いと、湿気がこもってカビや害虫が発生しやすくなります。これは原木の寿命を縮める原因にもなるため注意が必要です。実際、シートで覆った状態で風通しが悪くなると、内部に湿気が溜まり、そこにシロアリが発生したという事例も少なくありません。

そこで有効なのが、風通しの良い環境を意識しつつ、雨や直射日光を避ける場所に設置する方法です。例えば、屋外であれば北側の塀の影などが適しています。さらに、シートで覆う場合は、完全に密閉せず、通気口や隙間を意図的に設けると湿度管理がしやすくなります。

湿気と通気性は一見相反する条件のようですが、両立させることで、しいたけ栽培の成功率は大きく向上します。

家屋へのシロアリ被害リスク

原木しいたけの栽培を行っている家庭では、原木から家屋へとシロアリが被害を拡大させるケースが実際に起きています。特に注意すべきなのは、「屋外に置いたホダ木が放置されていた場合」です。

シロアリは、乾燥していない木材であればどこにでも侵入しようとします。もし原木の管理が甘くなり、シロアリが発生してしまった場合、蟻道を通じてそのまま家屋の土台部分に侵入することがあります。家の外壁や基礎のひび割れ、通気口のすき間などがあれば、そこから内部に到達するのです。

特に注意すべきは、「原木を家のすぐ近くに置くこと」。これによりシロアリと建物の距離が近くなり、被害の進行が早まるリスクがあります。木造住宅においては、床下の柱や土台部分に深刻なダメージを与える可能性が高く、最悪の場合は大規模なリフォームが必要になることもあります。

また、目に見えない部分で被害が進行するため、発見が遅れることが多いのも厄介な点です。定期的にホダ木の点検を行い、シロアリの兆候(木くず、白い小さな虫、原木の崩れなど)が見られたら、専門業者による調査を依頼するのが賢明です。

被害が家屋に広がってしまう前に、距離を保ち、原木を清潔かつ風通しの良い場所に置いておくことが、最大の予防策になります。

椎茸 原木 シロアリ対策と管理法

浸水時間とシロアリ発生の関係

シロアリを防ぐホダ木の置き方

防虫スプレーとグッズの使い方

原木の乾燥と水分管理のコツ

病気や虫を見分けるチェックポイント

原木の処分と再利用の注意点

安全に育てるための設置距離とは

浸水時間とシロアリ発生の関係

椎茸栽培において、ホダ木の浸水は欠かせない作業の一つです。しかし、適切な浸水時間を守らなければ、シロアリ発生のリスクが高まることがあります。

多くのケースでは、12時間から24時間ほど原木を水に浸けて菌を活性化させます。これは椎茸の発生を促すために必要な工程です。ただし、ここで注意すべきなのは「水に浸けすぎない」ということです。長時間、例えば24時間を超えて水に浸けてしまうと、木材が水を過剰に含み、内部がふやけた状態になります。こうした状態のホダ木は、シロアリにとって非常に魅力的な餌となります。

特に、すでに使用から年数が経っているホダ木は構造が弱くなっており、水分を吸収しやすい反面、乾きにくくなっています。このため、一度湿気がたまると長期間ジメジメした状態が続き、結果としてシロアリやカビなどの害が出やすくなってしまいます。

このようなトラブルを避けるには、浸水時間を原木の状態に応じて調整し、目安となる12〜24時間を超えないようにしましょう。また、浸水後は直ちに風通しのよい場所に移し、しっかりと乾燥させることで、湿気が残りにくくなり、害虫被害を予防できます。

シロアリを防ぐホダ木の置き方

ホダ木の設置方法によって、シロアリの被害を防ぐことが可能です。見落とされがちなポイントですが、置き方を間違えると被害が拡大するリスクが高まります。

もっとも避けるべきは、ホダ木を地面に直接置くことです。地中に生息するシロアリは、木と接する土壌から簡単に侵入できてしまいます。特に、湿った土の上に長期間放置されたホダ木は、シロアリにとって絶好の侵入ポイントになります。

こうしたリスクを下げるためには、ホダ木を台の上やブロック、塩ビパイプなどで作った棚に置き、地面との接触を避けるのが基本です。また、ホダ木の下には風が通るスペースを設けることで、湿気がこもりにくくなり、害虫が寄りつきにくい環境がつくれます。

さらに、置き場所自体も重要です。家屋の近くや木材建築物のそばではなく、できるだけ距離を取り、日陰でありながら風が通る場所を選びましょう。このような場所に設置することで、湿気のコントロールがしやすくなり、シロアリの被害も大きく減少します。

防虫スプレーとグッズの使い方

原木しいたけ栽培では、シロアリや他の虫からホダ木を守るための防虫対策が欠かせません。防虫スプレーや専用グッズを活用することで、手軽に効果的な予防が可能になります。

市販されている防虫スプレーには、木材に害虫が寄りつかないようにする薬剤が含まれており、ホダ木の表面や周囲に噴霧することで効果を発揮します。使用する際は、しいたけの収穫前に使うことを避けるようにし、収穫後や新しいホダ木の準備時に使用すると安全性が高まります。スプレーを噴射するタイミングも重要で、雨が降った直後や風が強い日を避けて行うのが望ましいです。

また、スプレー以外にも、ホダ木全体を覆う通気性のある防虫ネットや、置くだけで効果のある忌避剤なども市販されています。これらは手間がかからず、定期的に交換・点検を行うだけで維持管理が簡単です。

ただし、化学薬剤に頼りすぎると、しいたけの品質に影響を与える場合があります。そのため、天然成分由来の忌避剤や無臭タイプのスプレーなど、用途に応じて選ぶことが重要です。安全性を確認しながら、環境に負担の少ないグッズを活用しましょう。

原木の乾燥と水分管理のコツ

椎茸の原木は、常に適度な湿度を保つことが理想ですが、乾燥と湿気のバランスを取るのは簡単ではありません。この水分管理の巧拙が、椎茸の生育だけでなく、害虫の発生にも影響を与えることになります。

ホダ木が極端に乾燥してしまうと、椎茸菌が活動できず発生が止まってしまいます。一方で、過剰に水分を含んでいると、カビの発生や木の腐朽、さらにシロアリ被害のリスクが高まります。

効果的な方法としては、まず天候に合わせて水分の与え方を調整することです。乾燥が続く季節には、週に1〜2回ほど水をかけて木口に湿り気を与えるようにし、逆に雨が多い時期には過剰に水を与えないようにします。また、洗車ホースを使って一気に水をかける方法もありますが、ホダ木の状態に応じて強さや時間を調整しましょう。

置き場所の工夫も有効です。通気性のある日陰に設置することで、湿気がたまりにくくなります。必要に応じて、雨の日にはシートを外して自然の雨水を取り入れ、乾燥が進みすぎるときには軽く覆いをかけるといった調整がポイントです。

病気や虫を見分けるチェックポイント

原木しいたけの栽培では、椎茸の育成だけでなく、ホダ木に異常がないかどうかを定期的に観察することが大切です。病気や害虫のサインを早期に発見できれば、大きなトラブルを未然に防げます。

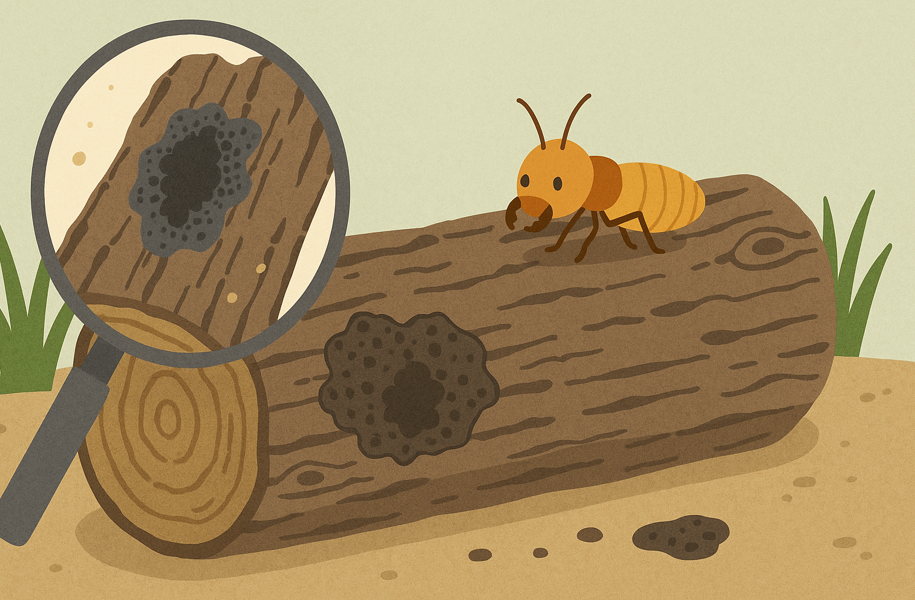

まず、ホダ木の表面に黒い斑点や変色が見られた場合、それは病気やカビの兆候である可能性があります。とくに、真っ黒に変色している部分が広がっているようであれば、椎茸菌ではなく、木材腐朽菌が繁殖している場合があります。表面だけの汚れであれば、ブラシで水洗いして落とすことも可能です。

また、ホダ木の周囲に木くずが多く見られたり、小さな白い虫が歩いていたりする場合は、シロアリの侵入が疑われます。木を軽く叩いたときに軽い音がしたり、崩れやすくなっている場合も注意が必要です。

椎茸自体に変化がある場合も重要です。傘にひび割れが多く見られる、成長が途中で止まる、明らかに小さく育ってしまうといった場合は、湿度や害虫、病気の影響が考えられます。

このようなチェックは、最低でも週に一度行うと安心です。異変に早く気づき、対処することで健康なしいたけを長く育てることができます。

原木の処分と再利用の注意点

原木しいたけの栽培では、一定の収穫期間が過ぎた後、ホダ木の処分や再利用が必要になります。ただし、処分方法を誤ると、シロアリや害虫の温床となりかねません。

使用済みのホダ木は、椎茸菌の活動がほぼ終わり、木材も軽くなっていることが多いです。この状態のホダ木にはまだセルロースが残っているため、シロアリにとっては非常に魅力的な餌になります。そのため、放置しておくと周囲への被害が拡大するおそれがあります。

処分方法としては、お住まいの自治体のごみ処理ルールに従って、粗大ごみや木材類として適切に廃棄するのが基本です。もし庭がある場合は、完全に乾燥させたうえで堆肥化することも可能ですが、この際も地面に直接置かないなどの注意が必要です。

一方で、再利用する場合には、そのホダ木が健康であるかを確認する必要があります。黒ずみやカビ、虫の痕跡があれば、再利用は避けた方が安全です。少しでも不安がある場合は新しいホダ木に切り替え、清潔な環境を保つことが優先されます。

安全に育てるための設置距離とは

ホダ木をどこに、どの程度の距離で設置すればよいのかという点は、しいたけ栽培の安全性を確保するうえで非常に重要です。特に、シロアリの被害を防ぐ観点からは、設置場所と家屋の距離は意識的にとるべきです。

理想的には、家屋の壁から少なくとも1.5〜2メートル以上離れた場所にホダ木を設置するのが望ましいとされています。これは、万が一シロアリが発生した場合でも、すぐに建物に侵入されないための安全マージンを確保するためです。

また、木造住宅に近い位置に原木を置いてしまうと、シロアリの移動距離が非常に短くなり、被害が一気に進行する可能性が高まります。仮に家屋の基礎や外壁に微細な亀裂がある場合、そこを通じて内部への侵入が起こるリスクも否定できません。

そのため、設置する際は家との距離だけでなく、周囲の環境も見直すことが重要です。例えば、プランターや落ち葉などを近くに置かない、通気性を確保するなど、シロアリが住みにくい環境を整えておくことで、より安全に椎茸を育てることができます。

椎茸 原木 シロアリ対策のポイント総まとめ

この記事のまとめです。

- ホダ木は直射日光を避けた湿度の高い日陰に置かれるためシロアリが寄りやすい

- 原木のセルロース成分がシロアリの好物となっている

- 地面に接するホダ木はシロアリが侵入しやすい

- 使用後のホダ木は菌糸が弱りシロアリに狙われやすい

- 風通しが悪く湿気がこもる環境ではシロアリが発生しやすい

- 家屋の近くに原木を置くと建物に被害が及ぶリスクがある

- 浸水時間が長すぎると原木が過湿状態になりシロアリを引き寄せる

- ホダ木はブロックや棚の上に置いて地面との接触を避けるべき

- 防虫スプレーは収穫前を避けて安全なタイミングで使う

- 防虫ネットや忌避剤の併用で予防効果が高まる

- ホダ木は天候に応じて適度に水分管理を行う必要がある

- ホダ木の表面の黒ずみや木くずは病害虫の兆候である

- 使用済みホダ木は放置せず、早めに処分または乾燥させる

- 再利用時はホダ木のカビや虫の痕跡を確認することが大切

- ホダ木は家屋から1.5〜2メートル以上離して設置するのが望ましい