庭や家まわりの雑草対策として広く利用されている防草シートですが、実は使い方を誤るとシロアリ被害のリスクを高めてしまう可能性があることをご存じでしょうか。

防草シートとシロアリの関係性とは、一見すると無関係に思えるかもしれませんが、素材や施工方法によっては、シロアリが好む環境をつくり出してしまうことがあります。

特に、シロアリが好む環境と防草シートの影響を正しく理解しておくことは、建物の安全を守るうえでも非常に重要です。この記事では、シロアリ被害を防ぐ防草シートの選び方や、シロアリ対策に適した素材の特徴をわかりやすく解説します。

また、防草シート施工時の注意点と予防策についても具体的にご紹介しますので、安心して長く防草効果を得るための参考にしていただければと思います。シロアリの被害を未然に防ぎつつ、効果的に防草を行うために必要な知識を、ぜひこの機会に確認してみてください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 防草シートがシロアリの発生に影響を与える理由

- シロアリが好む環境と防草シート素材の関係

- シロアリ被害を避けるための防草シートの選び方

- 防草シート施工時に注意すべきポイントと予防策

防草シート シロアリ対策の基本知識

防草シートとシロアリの関係性とは

シロアリが好む環境と防草シートの影響

シロアリ被害を防ぐ防草シートの選び方

シロアリ対策に適した素材の特徴

防草シート施工時の注意点と予防策

防草シートとシロアリの関係性とは

防草シートとシロアリの関係について正しく理解しておくことは、シロアリ被害を未然に防ぐうえでとても重要です。一般的に、防草シートは雑草の繁殖を抑えるために敷かれる資材ですが、使用する素材や施工環境によってはシロアリの発生要因になることもあります。

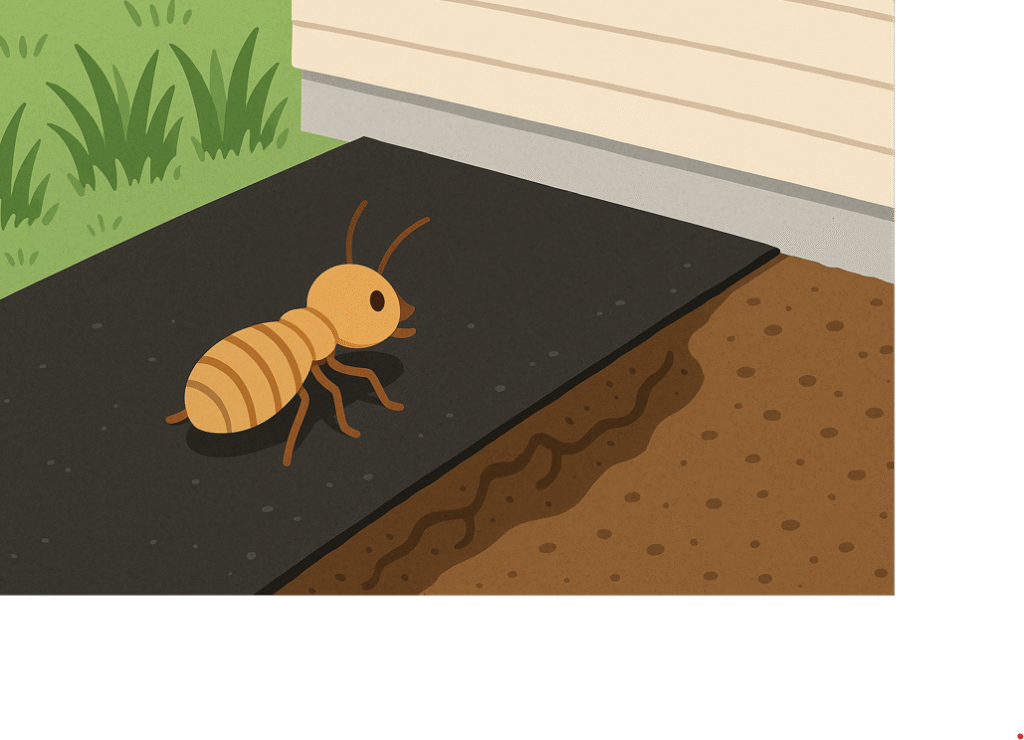

具体的には、通気性や排水性が不十分な防草シートを使用すると、地中の湿気がシートの下にこもってしまい、湿潤な環境が長期間続くことになります。こうした湿った場所は、木材を主食とするシロアリにとって格好のすみかです。特に住宅の基礎周辺に防草シートを敷いた場合、知らず知らずのうちにシロアリの侵入経路を整えてしまう可能性があるのです。

つまり、防草シート自体がシロアリを呼び寄せるのではなく、使用状況によっては間接的にシロアリを引き寄せる環境を作り出してしまう点に注意する必要があります。防草と防蟻、両方の視点を持って計画的に施工することが大切です。

シロアリが好む環境と防草シートの影響

シロアリは日光を避け、湿度の高い場所を好みます。彼らの活動は地中でひっそりと進み、気づいたときには柱や土台に深刻な被害を与えていることも珍しくありません。こうした性質を理解することで、防草シートの敷設がどのような影響を及ぼすかが見えてきます。

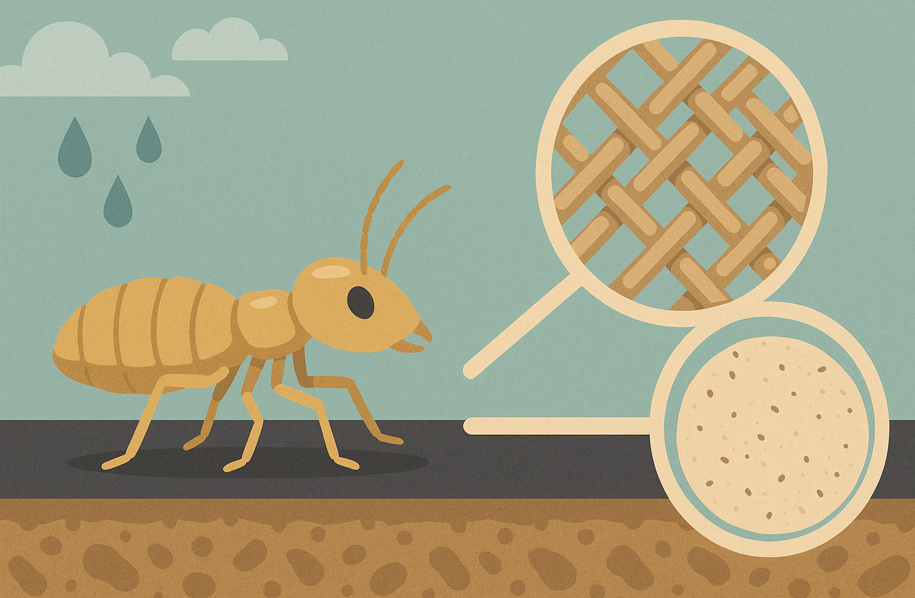

例えば、透水性の低い防草シートを使った場合、雨水が土中にしみ込まず、シートの下に水分が溜まりやすくなります。その結果、土壌の湿度が上がり、シロアリが好む環境ができてしまうのです。また、通気性が悪い素材を選んでしまうと、熱がこもって温度と湿度が保たれやすくなり、さらに活動しやすい条件が整ってしまいます。

したがって、防草シートの選定時には単に雑草対策だけでなく、「シロアリが好まない環境を維持できるか」という観点も重視する必要があります。表面的な機能だけでなく、素材の性質や施工後の土壌環境の変化にも目を向けることが求められます。

シロアリ被害を防ぐ防草シートの選び方

防草シートを選ぶ際には、シロアリ被害を招かないような素材や構造を備えた製品を選ぶことがポイントです。まず重要なのは、透水性と通気性のバランスが取れた素材を使用しているかどうかです。これにより、地中の水分がこもらず、乾燥した状態が保たれやすくなります。

次に、木材チップやパルプなどの有機物を含んでいないかも確認しましょう。有機素材はシロアリにとって格好のエサになります。また、防草シート自体に防蟻加工が施されている商品も存在します。こうした製品は、シロアリの嫌う成分を含んでおり、物理的なバリアとしてだけでなく、化学的な防御策としても有効です。

他にも、施工環境に応じた耐久性や厚みも見逃せません。特に住宅の周辺など重要な場所には、耐候性や耐水性に優れたシートを選ぶことで、長期間にわたって安定した防草・防蟻効果を維持できます。価格だけで判断せず、素材の性能と住宅環境の条件に合ったシートを選ぶことが、被害予防につながります。

シロアリ対策に適した素材の特徴

シロアリの侵入や繁殖を抑えるには、適切な素材選びが欠かせません。防草シートに使用される素材の中でも、特に不織布タイプやポリプロピレン系の素材は、比較的防蟻性が高いとされています。これらの素材は水を通しやすく、湿気がこもりにくいため、シロアリが好むような環境を作りにくいのです。

また、シート表面に特殊な防蟻加工が施されているものは、より効果的です。たとえば、ピレスロイド系の防蟻成分が含まれた製品であれば、シロアリの嗅覚を刺激して近づけないようにすることができます。これは人間やペットに対する毒性が低く、安全性が確保されている点でも安心です。

さらに、耐久性も無視できない要素です。防草シートが短期間で劣化して破れたりずれたりすると、隙間から湿気が侵入し、結局シロアリを呼び込む原因となります。そのため、ある程度の厚みと紫外線への耐性を備えた素材を選ぶことが、長期的な防除において有利になります。

防草シート施工時の注意点と予防策

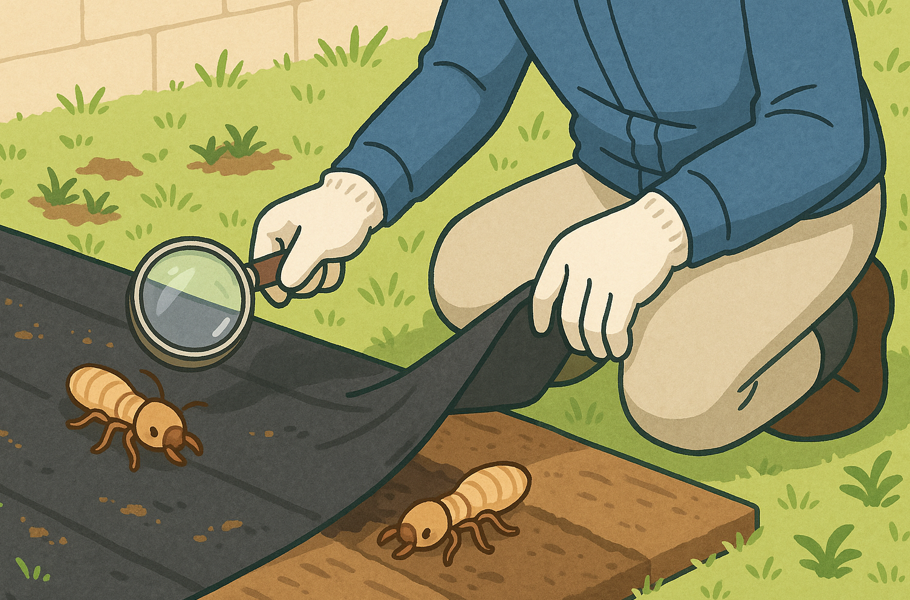

防草シートを敷設する際には、施工方法にも細心の注意を払う必要があります。誤った施工は、かえってシロアリにとって居心地の良い環境を提供してしまうことになりかねません。最も基本的なポイントは、シートの下に水が溜まらないようにすることです。

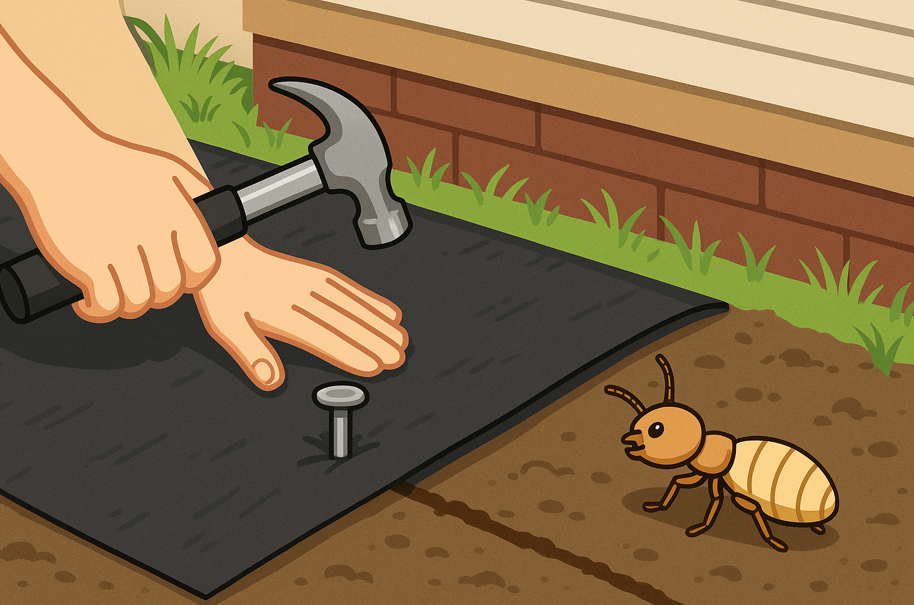

これを実現するためには、まず施工前に土壌の傾斜を整え、排水がスムーズに行える状態にする必要があります。また、シート同士の重ね幅を十分に取り、端部の固定をしっかり行うことで、シートのずれや破れを防ぎます。これによって水分の侵入や湿度の上昇を抑えることができます。

加えて、シートの上にウッドチップや枕木などの木材を直接置かないようにしましょう。これらはシロアリの格好のエサとなり、結果として被害を招く原因になります。施工後も定期的にシートの状態を確認し、破れやめくれがないかチェックすることが、長期的な予防策として有効です。適切な施工とメンテナンスを行うことで、防草と防蟻の両立が可能となります。

防草シート シロアリ被害の実態と対応策

防草シートによるシロアリ誘引のリスク

実際のシロアリ被害とその原因

防草シート使用後の点検・メンテナンス方法

防草シート施工後のシロアリ駆除方法

シロアリ対策としての専門業者への相談の重要性

防草シートによるシロアリ誘引のリスク

防草シートの設置がシロアリを誘引してしまうケースがあることは、あまり知られていないかもしれません。防草目的で敷かれるこの資材が、適切に選ばれず、正しく施工されない場合、シロアリにとって快適な環境を生み出してしまうのです。特に問題となるのが、水はけの悪さや通気性の低さです。防草シートが地中の水分を閉じ込めてしまうと、その下の土壌が常に湿った状態になり、シロアリの繁殖に最適な条件が整ってしまいます。

また、有機素材を含む防草シートを使用していると、それ自体がシロアリの餌になる可能性もあります。このような環境下では、シロアリが地中からシートの下を通って家屋の基礎部分に侵入することも十分考えられます。つまり、雑草対策のつもりが、知らず知らずのうちにシロアリの活動を助けていることになりかねません。だからこそ、素材選びと施工方法に細心の注意を払い、湿気をこもらせない工夫をする必要があります。

実際のシロアリ被害とその原因

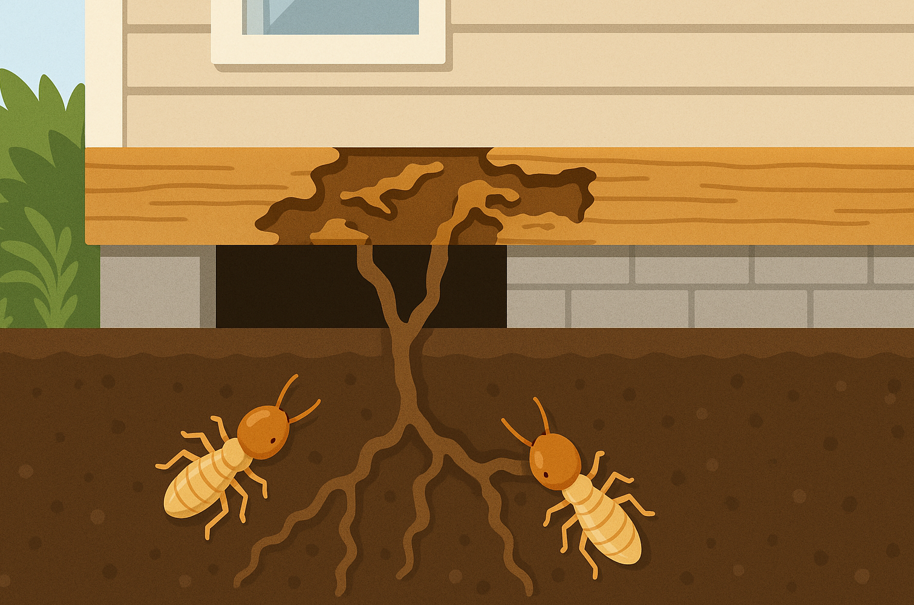

シロアリ被害は、見えない場所で進行するために気づきにくく、発見されたときには深刻な損傷が生じていることが少なくありません。特に木造住宅では、柱や土台といった構造部分が集中的に食害される傾向があり、耐震性にも悪影響を及ぼします。このような被害が起こる主な原因の一つが、湿度の高い環境です。

防草シートの使用がその一因となることもあります。施工の際に土壌の水はけや通気性を考慮せず、防草シートを地面にぴったりと敷いてしまうと、湿気が逃げ場を失い、シロアリにとって都合のよい繁殖環境が作られます。さらに、家の基礎周辺に木材が放置されていたり、シートの隙間から水が溜まっていたりする場合、被害のリスクはさらに高まります。

被害の実例としては、シロアリが床下の断熱材や配管周囲に侵入し、そこから土台や壁内部へと進行するケースが多く見られます。初期の段階では異変に気づきにくいため、定期的な点検とともに、湿気をこもらせない環境作りが不可欠です。

防草シート使用後の点検・メンテナンス方法

防草シートを施工した後も、定期的な点検とメンテナンスを行うことが非常に重要です。シートを敷いただけで終わらせてしまうと、時間の経過とともに素材が劣化し、隙間やたるみが生じてしまう可能性があります。これが湿気の滞留やシロアリの侵入を招く要因になってしまうのです。

点検の際には、まずシートの端や継ぎ目がしっかり固定されているかを確認します。浮きや破れが見つかった場合は早めに補修し、必要であれば一部を交換しましょう。また、シートの上に木材や枕木を置いていないかもチェックポイントです。こうした有機物が放置されていると、シロアリの餌場となり、被害を引き寄せてしまいます。

さらに、シート下の土壌の湿り具合も注意深く観察する必要があります。長雨や湿気の多い時期には特に注意が必要で、必要であれば排水処理や通気確保の対策を行うべきです。定期的なチェックを怠らず、早期に異変を察知することが、防草シートを安全に運用する鍵となります。

防草シート施工後のシロアリ駆除方法

万が一、防草シート施工後にシロアリの発生が確認された場合には、迅速かつ適切な駆除対応が求められます。まずやるべきことは、シロアリが発生している場所を特定することです。被害が家屋の周囲や床下にまで及んでいる場合、個人の対応では限界がありますので、専門業者の協力が不可欠です。

一時的な対応としては、被害周辺の防草シートを一部撤去し、通気性を確保して湿気を逃すことが考えられます。また、地面に残っている木片や枯葉、不要な資材を除去し、エサとなるものを減らすことも重要です。そのうえで、薬剤処理による駆除が必要になりますが、これは環境や人体への影響を考慮し、適切な薬剤と方法を選ぶ必要があります。

特に注意すべき点は、駆除だけで安心しないことです。再発を防ぐには、防草シートの再施工時に防蟻加工が施された素材を使う、排水改善工事を行うなど、根本的な見直しが求められます。応急処置にとどまらず、継続的な対策を講じることが長期的な安心につながります。

シロアリ対策としての専門業者への相談の重要性

シロアリの被害やリスクに直面したとき、専門業者への相談は非常に有効な手段です。特に、防草シートとシロアリの関係性が複雑に絡んでいる場合、一般の方が原因を正しく特定するのは難しいことが多いです。専門知識を持つ業者であれば、被害状況の診断だけでなく、防草シートの素材や施工方法のアドバイスも含めて、総合的な対策を提案してくれます。

さらに、プロによる点検は、床下や土壌といった目に見えにくい場所までチェックしてもらえるため、自分では気づけなかった初期の異変も発見しやすくなります。例えば、わずかな蟻道(ぎどう)や土壌中の異常な湿度など、シロアリ被害の兆候を見逃さずに判断してくれる点は非常に心強いと言えるでしょう。

また、信頼できる業者であれば、駆除後の再発防止策や、今後の点検スケジュールの提案など、継続的なサポートも期待できます。防草シートを安全に利用し、シロアリのリスクを最小限に抑えるためにも、専門家の意見を取り入れることは非常に重要です。初めての方こそ、まずは相談から始めることをおすすめします。

防草シート シロアリ対策の基本を理解する総まとめ

この記事のまとめです。

- 防草シートは素材や施工環境によってシロアリを誘引するリスクがある

- 通気性と排水性が低いシートは地中の湿気をこもらせやすい

- 湿った環境はシロアリの好む生息条件となる

- 防草シートは雑草対策だけでなく防蟻対策の視点も必要

- シロアリは日光を嫌い湿度の高い地中に潜む習性がある

- 透水性の高い素材を選ぶことで湿度の上昇を防げる

- 有機物を含むシートはシロアリの餌となるリスクがある

- 防蟻加工された防草シートは化学的な対策として有効

- 耐久性や耐候性の高い素材は長期的な防除に有利

- 施工前に排水性の良い地形に整えることが重要

- シートの重ね幅や端の固定を十分に確保する必要がある

- シートの上に木材を直接置かないようにする

- 使用後はシートの劣化や破れを定期的に点検する

- 被害が発生した場合は早期に部分撤去と通気改善を行う

- シロアリの兆候に気づいたら専門業者に相談するのが確実