ヤスデの侵入経路としてエアコン対策に悩んでいる方は、なぜヤスデが室内に入り込むのか、その原因や具体的な防止策を知りたいと感じていることでしょう。

特に、エアコンのどこを通って侵入するのか、どんな条件で発生しやすいのかは、多くの家庭で共通する疑問です。

この記事では、ヤスデがエアコンを経由して侵入する仕組みと、家全体で見られる主な侵入経路を整理し、さらにエアコンから虫が入る確率を高める要因や、それを大きく下げるための実践的な対策を詳しく紹介します。

設備構造の特徴や季節ごとの注意点も踏まえ、専門的な知識がなくても再現できる手順でわかりやすくまとめています。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- エアコン周りで起こる侵入のメカニズムと弱点

- ヤスデが家に入り込む経路の見つけ方と塞ぎ方

- エアコンから虫が入る確率を下げる日常管理

- 防虫キャップやパテ、薬剤の正しい選び方と使い分け

ヤスデの侵入経路になる?エアコンの仕組み

ヤスデがエアコンに侵入する経路は?

エアコンから虫が入る確率は?

吹き出し口とフィルターの盲点

ドレンホース防虫キャップの選び方

貫通穴のパテ封止で隙間対策

ヤスデがエアコンに侵入する経路は?

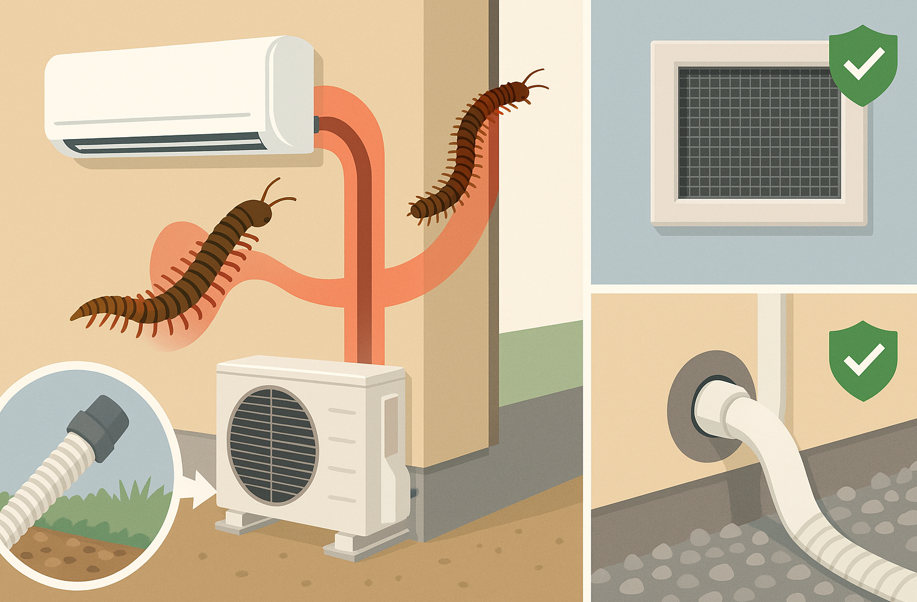

エアコンで注意すべき開口部は、室内機の吹き出し口よりも、屋外に通じるドレンホース(結露水の排水路)と配管の貫通穴です。

ドレンホースは常時開放で湿潤環境になりやすく、地表付近を移動するヤスデや小型昆虫の誘引源になります。

梅雨や長雨後は地中が過湿になり、ヤスデが高所や乾いた場所へ集団移動する行動が強まり、ホース口へ接近する確率が上がります。

さらに、ホース内壁の水膜やバイオフィルム(藻やカビの膜)があると、虫の遡上を助ける足場になり得ます。

一方で、家屋内に入り込んだヤスデが、暗く狭くて湿り気が残りやすい室内機の内部へ移動してしまうルートも見落とせません。

冷房停止直後のドレンパンや熱交換器まわりは結露が残りやすく、滞留水があると局所的な湿潤スポットになります。

適切な点検は「屋外の開口封止」と「室内機の湿気管理」の二本柱で考えるのが実践的です。

屋外は物理的な侵入経路を塞ぎ、室内は湿気と埃(有機残渣)を減らすことで誘引要因を複合的に下げます。

なお、ヤスデの季節性や集団移動は各自治体や研究機関の知見でも報告があり、梅雨〜初夏や秋雨期にピークが見られるとされています。(出典:国立環境研究所 侵入生物データベース)

下表は代表的な経路と兆候、対策の整理です。

| 想定経路 | よくある特徴・兆候 | 主要対策 |

|---|---|---|

| ドレンホース | 排出口周辺に虫が集まる、水はけが悪い | 防虫キャップ取り付け、勾配と詰まり確認 |

| 配管の貫通穴 | 外壁側のパテ劣化や隙間 | 防水・防虫パテで再充填、スリーブの点検 |

| 吹き出し口周辺 | 室内で見かける小虫が集まる | フィルター清掃、送風乾燥で湿気低減 |

| 換気口・通風孔経由 | 雨後や梅雨時に室内で多発 | 防虫網の設置と清掃、周辺の環境整備 |

加えて、点検・対策の具体ポイントを補足します。

- ドレンホース:地面や植栽と接しないよう先端を5〜10cm浮かせ、逆勾配がないかを確認します。月1回程度、ホース内に溜まるスライム(ぬめり)を排水クリーナーや温水で流し、排水性を保つと遡上リスクを下げられます。完全密閉の栓は厳禁で、通水性を確保する防虫キャップを選びます。

- 配管の貫通穴:既存パテの痩せや亀裂は隙間風や虫の通り道になります。古いパテを一度撤去し、屋外用の防水・防虫パテで奥から順に充填し直すと長持ちします。配管スリーブが欠損している場合は補設が有効です。

- 室内機側:フィルターは1〜2週間に1度の清掃が推奨されます。冷房停止後は送風運転を1〜2時間行い、ドレンパンや熱交換器の結露を飛ばすと、湿潤時間を短縮できます。機器内部への殺虫スプレーの直接噴霧は、故障や成分残留の懸念があるため避けます。

- 換気口・通風孔:細目のステンレス網やパンチングカバーで防虫しつつ、目詰まりを季節ごとに清掃します。雨だまりができる外周環境は砂利敷きや防草シートで水はけ改善を図ると寄り付きが減ります。

これらのことから、屋外側の開口と室内側の環境管理をセットで見直すことが、再発防止の近道だと考えられます。

エアコンから虫が入る確率は?

具体的な数値化は住環境や機器条件に大きく左右されますが、確率を押し上げる要因は共通化できます。

季節条件(梅雨・長雨後)、屋外環境(落ち葉・鉢土・資材が密集)、設備状態(ドレンの勾配不良や詰まり、貫通パテ劣化)、運用習慣(フィルター清掃不足、送風乾燥未実施)が重なるほど、発生頻度は体感的に高まります。

逆に、開口封止と湿気・有機残渣の管理を継続すれば、遭遇率は目に見えて低下します。

リスクを見積もるうえで、次の3観点をチェックリスト化すると判断がぶれにくくなります。

- 季節・気象:過去7〜10日で強い降雨が複数回あったか、夜間湿度が高止まりしているか

- 設備・構造:ドレン排水が弱い、ホース先端が地面接触、外壁パテにひび・隙間、換気口に網なし

- 運用・衛生:フィルター清掃が2週間以上未実施、冷房停止後の送風乾燥未実施、室外機周辺に落ち葉や鉢土が堆積

下の簡易スコアで合計が高いほど要注意です(各項目該当で1点)。

| 観点 | 評価基準 | 点数 |

|---|---|---|

| 季節・気象 | 直近1週間で強い降雨が2回以上 | 1 |

| 設備・構造 | ドレン先端が地面接触または勾配不良 | 1 |

| 設備・構造 | 配管貫通パテが劣化・隙間あり | 1 |

| 運用・衛生 | フィルター清掃が2週間以上未実施 | 1 |

| 運用・衛生 | 冷房停止後の送風乾燥をしていない | 1 |

| 屋外環境 | 室外機周辺に落ち葉・鉢土・段ボール | 1 |

目安として、0〜1点は低リスク、2〜3点は中リスク、4点以上は高リスク帯と捉え、スコアに応じて対策の優先順位を上げます。

高リスクでは、まずドレンホース先端の位置と勾配、貫通パテの補修、防虫キャップの装着を同時に実施し、室内側はフィルター清掃と送風乾燥の運用に切り替えます。屋外は落ち葉・資材の撤去と水はけ改善で誘引源を削減します。

なお、薬剤選択については、室内個体への一次対応としてピレスロイド系殺虫スプレーの速効性や、殺虫成分を含まない凍殺スプレーの扱いやすさが知られていますが、機器に直接噴霧せず、周辺での処理や屋外での処理にとどめる運用が安全です。

製品の使用方法や換気・養生はラベルの指示に従う必要があります、とされています。

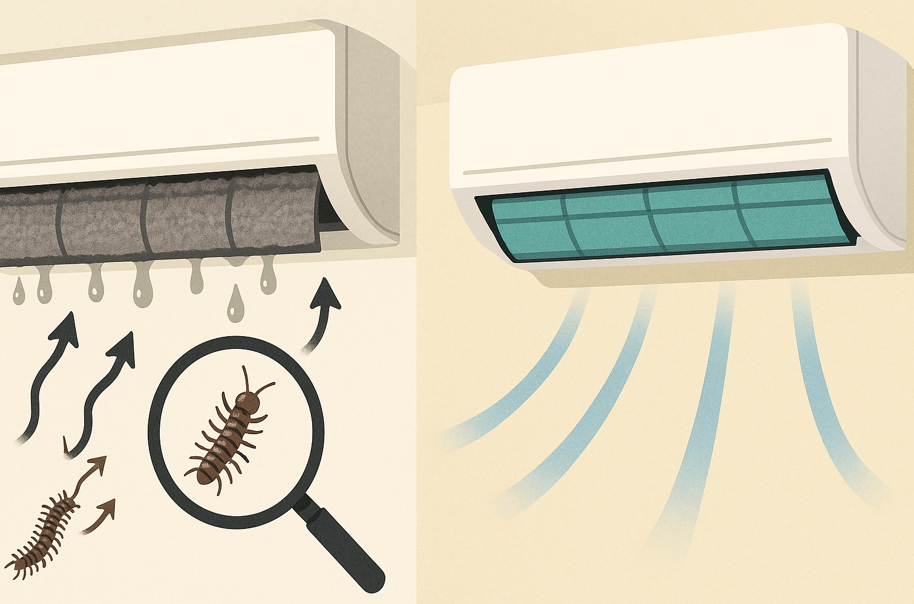

吹き出し口とフィルターの盲点

室内機の吹き出し口は見える範囲ですが、盲点になりやすいのはフィルターと熱交換器周辺の汚れと湿気です。フィルターに埃がたまると空気抵抗が増し、内部に湿気がこもりやすくなります。

フィルターは1~2週間に1回を目安に取り外して掃除機がけや水洗いで埃を除き、陰干しでしっかり乾かして戻します。

冷房停止後は送風運転を1~2時間ほど行うと、内部の結露を飛ばせます。

これによりカビや小虫の誘引要因となる湿度が下がり、におい対策にもつながります。

エアコン本体へ殺虫スプレーを直接噴霧するのは故障や成分の残留リスクがあるため避け、必要なら室外や周辺での待ち伏せ型やくん煙タイプを使い分けるのが賢明です。

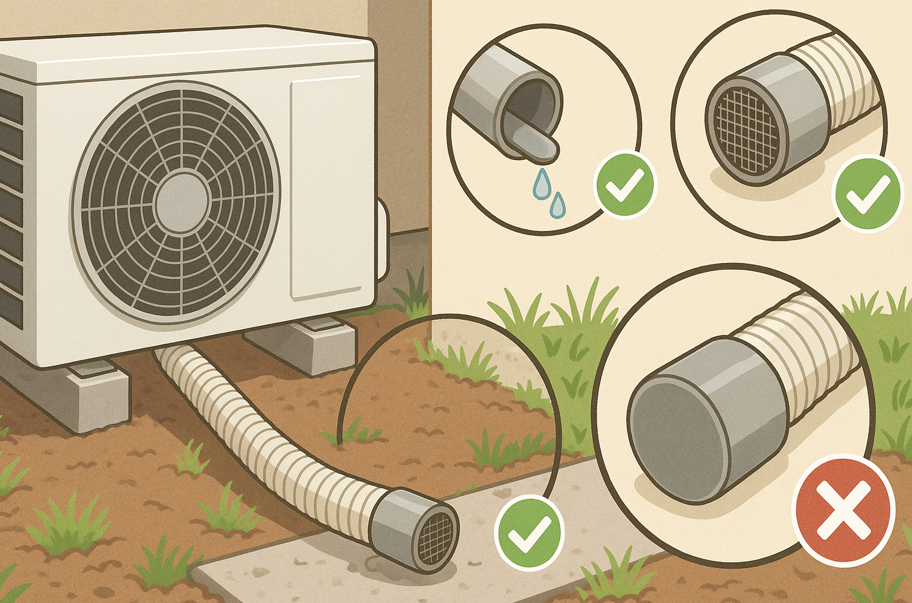

ドレンホース防虫キャップの選び方

防虫キャップは、水の排出を妨げずに虫の侵入を抑えることが目的です。

サイズの合致、逆流防止の形状、清掃のしやすさを基準に選びます。

完全密閉は排水不良や室内機の漏水につながるため避け、通水性と防虫性のバランスが取れた製品が適しています。

取り付け時は、ホース先端が地面に接しない高さに保ち、勾配が取れているか確認します。

落ち葉や泥で塞がると本末転倒なので、雨の多い時期は目視点検を習慣化すると安心です。

キャップは消耗品のため、劣化や破損が見えたら早めに交換します。

貫通穴のパテ封止で隙間対策

室内機と室外機をつなぐ配管は、外壁の貫通穴を通ります。

ここに隙間があると、屋外からのヤスデや小虫の経路になり得ます。

経年でパテが痩せたりひび割れたりするため、配管まわりを点検し、防水・防虫パテで空隙を埋め直します。

作業では、既存の劣化部分を除去してから充填し、外装材やシーリングとの取り合いを滑らかに仕上げると効果が長持ちします。

賃貸住戸では管理規約の確認が必要になる場合があるため、自己施工が難しければ専門業者に相談するのが安全です。

ヤスデの侵入経路:エアコンの防止策

ヤスデが家に入り込む経路は?

換気口と床下通風孔の網対策

室外機周辺の環境整備ポイント

殺虫剤と凍殺スプレーの使い分け

ヤスデが家に入り込む経路は?

住まいの外周には、人の目では見落としがちな微小な開口が多数あり、そこがヤスデの通り道になりやすいです。

エアコン以外にも、玄関や窓サッシのわずかな隙間、換気口や排気口、床下通風孔、配管の立ち上がり部、基礎や外壁のヘアクラックなどが典型的です。

梅雨や長雨で地中が飽和し始めると、乾燥した高所へ向かう移動が活発になり、家屋周りの隙間に集中する傾向が強まります。(出典:国立環境研究所 侵入生物データベース)

実際の点検では、次の3つの視点で系統立てて確認すると見落としを減らせます。

まず、家の外周を一周し、目線だけでなく地際0〜30cm、膝〜腰高30〜90cm、腰下の設備周り(配管・電線貫通部、ガス・給湯器・室外機付近)をそれぞれ観察します。

次に、室内での目撃位置と時刻をメモ化し、屋外の同方位・同高さの開口へ仮説を立てて突き合わせます。

最後に、気象との関連を確認し、雨後や湿度の高い夜間に発生が偏っていないかを見ます。

侵入経路ごとの特徴と見落としやすいポイントを整理すると、対策の優先順位が明確になります。

- 玄関・勝手口の下端隙間

ドアスイープやモヘアの劣化で2〜5mmの隙間が生じやすい部位です。落葉や泥の堆積で敷居側が下がっているケースもあります。気密材は季節で圧縮疲労が進むため、年1回の交換を見込みます。 - 窓サッシ・網戸の合わせ部

召し合わせの直線性が崩れると線状の通り道になり、網戸の下レールと枠の段差に1〜3mmのすき間が生じます。アルミ枠の排水穴(ウィープホール)は通水を確保しながら、内側に細目のステンレスメッシュ(目開き0.6〜1.0mm程度)を貼ると通気を妨げず防虫に寄与します。 - 換気口・排気口・床下通風孔

屋外カバーのパンチングやルーバーの目が粗い、もしくは防虫網が破断・欠損している事例が多い部位です。防錆性の高いステンレスメッシュで目開き0.8〜1.2mmを目安に内側へ固定し、年2回はホコリ詰まりを清掃します。通風孔の土寄せや植栽の繁茂があると湿気がこもりやすく誘引要因になります。 - 設備配管の立ち上がり・壁貫通部

エアコン、給湯器、水道、電気の各配管で既存パテが痩せ、外壁側に環状隙間が発生しやすい箇所です。古いパテは一度撤去し、屋外用の防水・防虫パテを奥充填→表層仕上げの二層で詰め直すと耐久性が高まります。スリーブ欠損時は部材補設を優先します。 - 基礎・外壁のひび、床下点検口周り

ヘアクラックでも、連続して基礎天端や土台付近へ連なると水みち・虫みちになり得ます。構造上の問題がなければ表層はシーリングで止水し、雨だまりの是正(排水勾配の確保、砂利敷き)とセットで処置します。床下点検口はパッキンの圧締が弱くなりがちなので、隙間テープで二重化します。 - 屋外環境(誘引要因)

落ち葉・枯れ枝・段ボール・鉢土・腐植質の堆積はヤスデの餌場と退避場所になります。基礎際30〜50cmを目安に無機質の帯(防草シート+砂利)を設け、水はけを改善すると寄り付きが大きく減ります。雨樋の集水枡や雨水マスの泥溜まりも定期清掃が有効です。

チェックを効率化するために、簡易マップを作ると効果的です。外周を四方位(北・東・南・西)に分け、各方位ごとに「開口の有無」「隙間の目測幅」「周囲の湿潤要因(植栽・水たまり・落ち葉)」を記録します。

室内側では、発見位置、時刻、天候(特に降雨の有無)を記録し、3〜5回の観測で同じ方位・高さに偏りが出れば、その直近の開口を優先して封止します。

封止時の素材選定も成果を左右します。

屋外の恒常的な隙間には、耐候性の高い変成シリコーンシーラントやブチル系シーリング、屋外用防虫・防水パテを使い分け、屋内の可動部には圧縮反発に優れるEPDM系やモヘアタイプの隙間テープが扱いやすいです。

換気・排水の機能を落とさないことが大前提のため、ウィープホールや換気口は「目を細かくする」「カバーを延長する」方向で調整し、完全閉塞は避けます。

最後に、発生のタイミングは気象依存性が高いことを念頭に置いてください。

雨の続いた翌夕〜夜間、気温20〜25℃、相対湿度80%前後の条件では目撃頻度が上がりやすく、パトロールと記録の頻度を一時的に増やすのが効果的です。

こうした季節的・気象的なピークと、外周の微小開口の手当て、屋外の誘引要因の削減を同時に行うことで、室内への侵入を持続的に抑制できます。

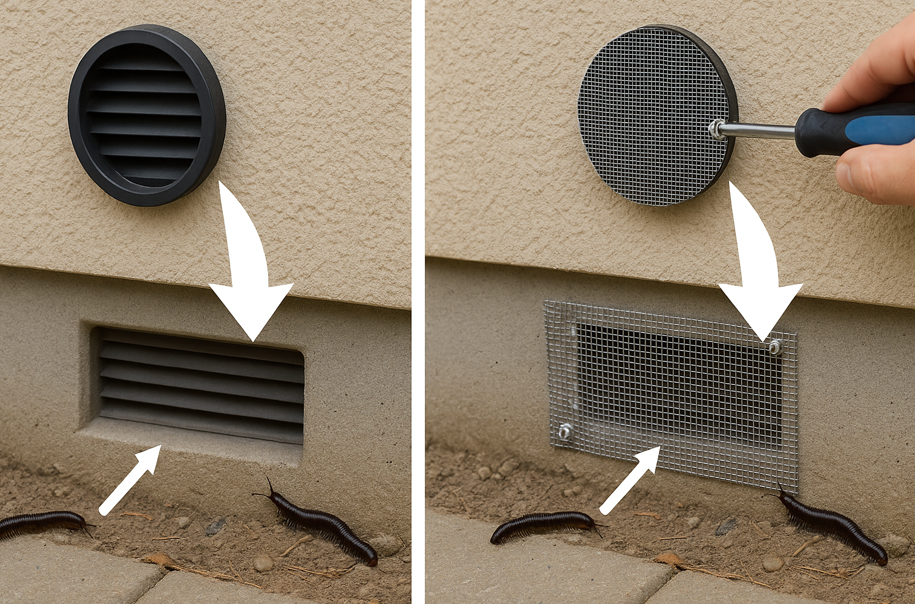

換気口と床下通風孔の網対策

換気口や床下通風孔は、通風や換気という本来の機能を損なわずに防虫を両立させる必要があります。

細かすぎる目合いは通気抵抗を増やすため、一般住宅では防虫網として約1ミリ前後の金網やパンチングメタルが扱いやすい選択肢です。

固定は自己融着テープやステンレス結束線で確実に行い、雨仕舞いを崩さない取り付けを心がけます。

網は汚れで目詰まりしやすいため、季節の替わり目にブラッシングや水洗いで清掃して通気を回復させます。

網越しの隙間や破れが見つかれば、パッチ当てではなく張り替えたほうが再発を防ぎやすくなります。

室外機周辺の環境整備ポイント

室外機のまわりは、ヤスデにとって好条件の塊になりがちです。

落ち葉や枯れ草、鉢植えの土、段ボールなどの有機物と陰、そして湿り気が揃いやすいからです。

室外機の四辺30センチ程度は常に空け、植栽や資材を寄せない配置にします。

雨樋の吐き出しや散水の水だまりができる場合は、砂利や防草シートで水はけを改善すると効果的です。

木酢液など自然由来の忌避材は、においで近寄りにくくする補助策として役立ちますが、単体で完全な遮断は難しいとされています。

実効性を求めるなら、物理的な開口封止と併用し、必要に応じて市販のムカデ・ヤスデ用忌避剤を環境に配慮しながら選ぶのが現実的です。

殺虫剤と凍殺スプレーの使い分け

屋内で個体を見つけたときの一次対応には、ピレスロイド系成分を含む不快害虫用スプレーや、殺虫成分を含まない凍殺スプレーが選択肢になります。

国内メーカーの安全情報によると、ピレスロイドは昆虫類の神経系に作用し速効性がある一方、哺乳類では代謝されやすいとされています。

小さな子どもやペットがいる環境では、用途や場所に応じて凍殺スプレーのほうが扱いやすいという説明もあります。

ただし、いずれもエアコン本体に直接噴霧するのは推奨されていません。

電子部品への影響や成分残留、送風で室内に拡散する懸念があるためです。

室内機から出てきた個体を屋外で処理する、もしくは周辺で待ち伏せ型を活用するなど、機器を汚さない運用に切り替えると安心です。

使用時は製品ラベルの用量・換気・保護具の記載に従い、屋内での散布範囲を最小化します。

ヤスデの侵入経路でエアコンから入るリスクと家庭でできる安全対策:まとめ

この記事のまとめです。

- ドレンホースと配管貫通部は最優先で点検する

- 防虫キャップは通水性を確保しつつ適合品を選ぶ

- 配管周りのパテ劣化は除去後に防水防虫で再充填

- 冷房停止後は送風乾燥で内部の結露を飛ばす

- フィルターは1~2週間ごとに洗浄し陰干しで戻す

- 室外機の周囲30センチは常に空けて落ち葉を除く

- 雨だまりは砂利と防草シートで水はけを改善する

- 換気口と通風孔には適切な目合いの防虫網を設置する

- 室内で見つけた個体は機器に噴霧せず別所で処理する

- ピレスロイド系と凍殺スプレーは場所で使い分ける

- 木酢液など自然由来の忌避材は補助的に併用する

- 家全体の隙間点検で侵入経路を系統的に潰す

- 梅雨や長雨の時期は点検頻度を上げて前倒し対応

- 賃貸や難所は無理せず専門業者への相談を検討する

- 開口封止と湿気管理を継続し再発リスクを下げる