ハエの血の色は赤いのか、あるいは透明や黄色なのか――そんな疑問を解く鍵は、まず昆虫の体の仕組みにあります。

本記事では、虫の血は何色?という素朴な問いから出発し、潰したときに赤く見える液体の正体を、生理学と生活場面の両面から丁寧にひもときます。

さらに、刺す種類と刺さない種類の違いを口器や行動の特徴からわかりやすく整理し、ショウジョウバエやユスリカ、サシバエといった身近な例を挙げながら、色が紛らわしく見える具体的な理由を解説します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 昆虫の体液の色と役割

- 赤い液体が見える仕組みと例

- 刺す種と刺さない種の見分け方

- 家庭内での予防と対策の具体策

ハエの血の色の基本と仕組み

虫の血は何色?

昆虫の体液とヘモリンパ

赤い液体は体液と消化物

ユスリカ幼虫が赤い理由

ショウジョウバエの色素

虫の血は何色?

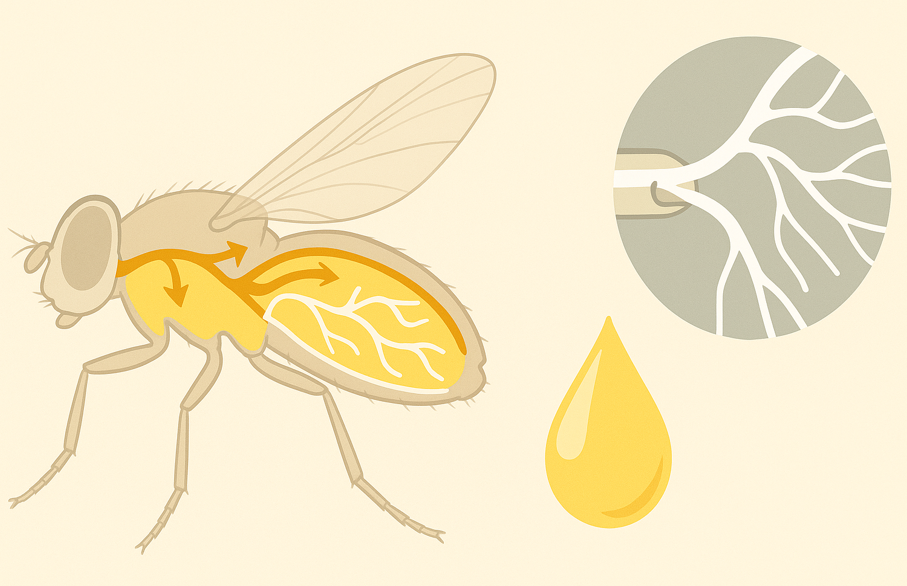

昆虫の体内を流れる液体は、一般に血液ではなく体液として扱われ、ヘモリンパと呼ばれます。

多くの昆虫では無色から薄い黄色で、私たちが思い浮かべるような赤いヘモグロビン由来の血の色は見られません。

循環の仕組みも脊椎動物と異なり、心臓に相当する管が体液を前後に送る開放循環で、酸素運搬は主に気管系が担います。

したがって、ハエを含む多くの昆虫で赤い流体が見えても、それがヒトや哺乳類の血と同じ意味を持つわけではないと考えられます。

昆虫の体液とヘモリンパ

ヘモリンパは、栄養運搬や代謝産物の回収、免疫に関わる細胞の移動など、多目的な役割を果たします。

色が薄いのは、酸素運搬にヘモグロビンを用いないためです。

体液には糖やアミノ酸、無機イオン、タンパク質などが含まれ、種や成長段階によって組成が変わります。

外傷時ににじむ液体が透明〜黄白色に感じられるのは、このヘモリンパが流れ出ているためです。

赤い液体は体液と消化物

潰したときに赤い液体が出る場合、主因は体液そのものではなく、体内の色素や消化中の内容物です。

果物や発酵食品を好むショウジョウバエでは、摂取した色素や体表の赤褐色の色調が混ざり、赤っぽく見えることがあります。

また、体内で酸化や酵素反応が進むと、無色の成分でも褐変して赤〜茶に変わることがあります。

要するに、赤色の大半は食べ物由来や色素由来の見かけの色であり、ヒトの血液と同じ意味合いではありません。

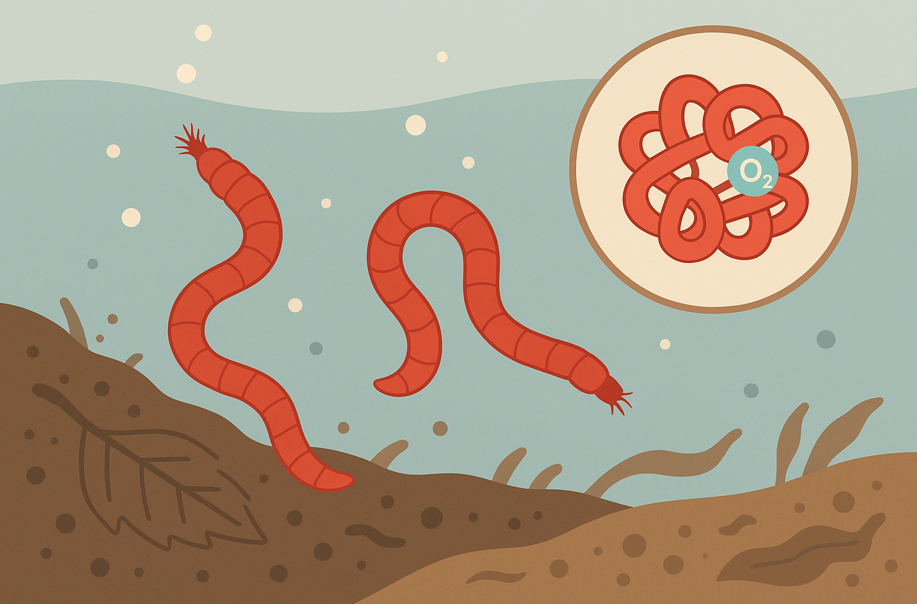

ユスリカ幼虫が赤い理由

水生のユスリカ幼虫には、ヘモグロビンに似た酸素結合タンパク質が含まれる種類があり、体色が赤く見えます。

これは低酸素環境での生存に適応した仕組みで、釣り餌として赤虫と呼ばれるのもこの色に由来します。

成虫になると口器が退化してほとんど餌を取らない種類も多く、血を吸う行動とは関係しません。

幼虫段階の赤色がそのまま「血の色」と誤解されがちですが、実際は生理的なタンパク質と色素の組み合わせによる体色です。

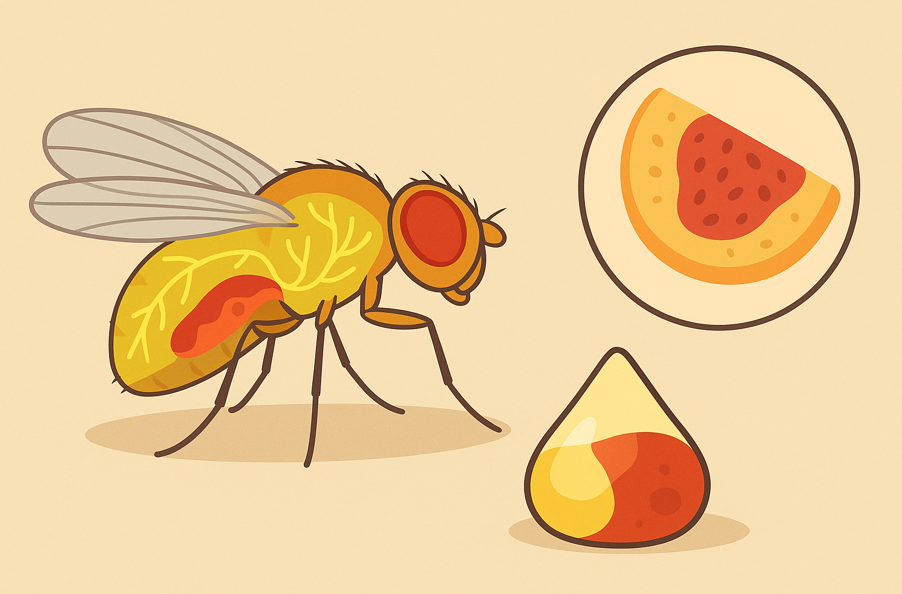

ショウジョウバエの色素

ショウジョウバエは体が黄〜赤褐色で、赤い複眼が目立ちます。

キッチンの生ごみや果物、発酵食品に集まりやすく、体色や摂取物の色が潰した際の液色に影響します。

自治体の衛生研究所では、キイロショウジョウバエが代表的に屋内で見られ、好条件下で卵から成虫までが短期間で進むとされています。

色のインパクトは大きいものの、ショウジョウバエ自体は人を刺さない種類です。

ハエの血の色と見分け方対策

刺す種と刺さない種の違い

サシバエの吸血と注意点

家庭内での衛生対策

発生源を断つ予防のコツ

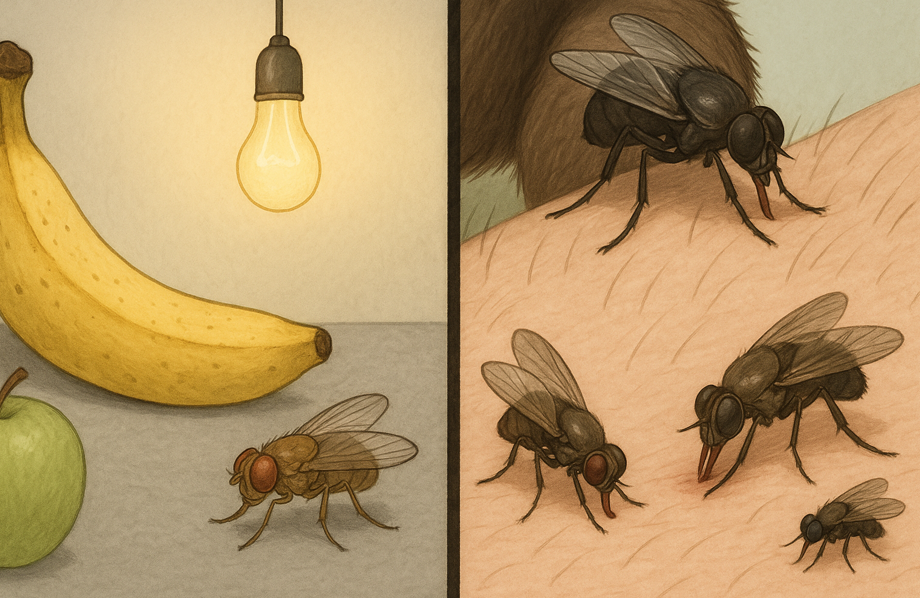

刺す種と刺さない種の違い

身近な小型のハエ類には、刺さない種類と刺す種類が混在しています。

ショウジョウバエや多くのユスリカは刺しませんが、サシバエや一部のヌカカ、ブヨは吸血します。

見分けの要点は口器と行動です。刺す種は堅い口吻を前方に突き出し、家畜や人の皮膚にとまってしつこく吸血します。

一方、刺さない種は台所や水辺、照明などに集まり、甘い匂いや発酵臭に誘引されます。

以上の点を踏まえると、屋内で小さな赤褐色の個体が生ごみに群がる場合、刺さないショウジョウバエの可能性が高いと言えます。

刺す種と刺さない種の比較表

| 観察ポイント | 刺さない例(ショウジョウバエ・ユスリカ) | 刺す例(サシバエ・ヌカカ・ブヨ) |

|---|---|---|

| 口器 | 短く柔らかい、吸血形ではない | 硬い口吻が前に突き出す |

| 行動 | 生ごみ・果物・照明に集まる | 動物や人の皮膚に執拗にとまる |

| 屋内での発生 | キッチンや排水口で多い | 侵入はあるが屋外起源が多い |

| リスク | 不快・衛生面の懸念 | 痛み・局所反応の懸念 |

サシバエの吸血と注意点

サシバエはイエバエ科に属し、雄雌ともに吸血します。

太い口吻を皮膚に突き立て、周囲の組織を傷つけて血液のたまり場から吸い取る方式で、刺された瞬間に強い痛みを感じやすいのが特徴です。

畜舎や家畜周辺で多く、人にもとまることがあります。

国内の解説では、主に家畜へのストレスや損耗が問題視され、人への被害は局所の疼痛や赤みが中心とされています。

健康影響に関する扱いは、公的機関の資料では環境と接触状況に依存するとされており、長時間の吸血を許さない物理的防除や忌避の工夫が推奨されています。

家庭内での衛生対策

屋内で目立つのは刺さない種類ですが、食品衛生の観点から管理が大切です。

自治体やメーカーの解説では、生ごみをフタ付き容器で密閉する、果物や発酵食品を出しっぱなしにしない、排水口のぬめりを定期的に除去するなどの基本が有効とされています。

特に気温が高い季節は、キッチン周りのわずかな汚れが発生源になりやすく、毎日の拭き取りや、重曹とクエン酸、または塩素系漂白剤による清掃が勧められています。

ペットの餌や水皿、観葉植物の受け皿も忘れがちなポイントで、こまめな管理が再発予防の近道です。

発生源を断つ予防のコツ

赤っぽく見える小さなハエが繰り返し現れる背景には、発生源か侵入経路があります。

屋外ではベランダの排水口や植木鉢の受け皿、エアコンのドレン周りが典型例です。

水がたまらない設計や、定期的な清掃で誘引要因を減らせます。

屋内では、ゴミ袋の口を確実に結ぶ、空き缶やペットボトルをすすぐ、液だれした調味料を拭き取るなど、小さな積み重ねが効果を発揮します。

以上の点を踏まえると、発生前の予防と、発生した際の迅速な除去の両輪が、最終的な負担を最小化します。

ハエの血の色は何色?体液ヘモリンパの基礎と家庭の衛生対策:まとめ

この記事のまとめです。

- 昆虫の体液はヘモリンパで多くは無色から薄黄色

- 人の血のような赤色は酸素運搬の仕組みが違うため現れにくい

- 潰したときの赤色は消化物や色素が混ざった見かけによる

- ユスリカ幼虫の赤色は酸素結合タンパク質の存在が背景にある

- ショウジョウバエは体色や摂食物の色が液色に影響する

- 刺さない種は生ごみや照明に集まり屋内で目立ちやすい

- 刺す種は硬い口吻で吸血し痛みが強く感じられやすい

- サシバエは家畜周辺で増えやすく人にもとまることがある

- 家庭内では密閉保管と排水口の定期清掃が基礎になる

- 観葉植物の土や受け皿の水は発生源になりやすい

- ベランダの排水口やドレン周りの清掃で侵入を抑えられる

- 発生時は速やかな駆除と誘引源の除去で再発を防げる

- 刺す種と刺さない種の行動と口器の違いで見分けられる

- ハエの血の色という疑問は体の仕組みを知ると解消できる