ヘビの中でもひときわ存在感を放つコブラ。

その特有の姿勢や毒の強さに興味を持つ方は少なくありません。

コブラと他のヘビにはどのような違いがあるのでしょうか。

本記事では、コブラと他の毒蛇との違いを生物学的な視点から整理し、見分け方や生態の特徴を詳しく解説します。

さらに、コブラの毒が人体にどのような影響を及ぼすのか、そのメカニズムや注意すべきポイントも取り上げます。

危険な印象を持たれやすいコブラですが、その生態や行動を正しく理解することで、無用な恐怖を避け、安全に知識として身につけることができます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- コブラと他の毒蛇との違いの基礎が理解できる

- コブラの生息地や生態の特徴を具体的に把握できる

- コブラの毒が人体に与える影響の概要を学べる

- 遭遇時の安全対策と応急対応の考え方を身につけられる

コブラとヘビの違い

コブラは蛇?

コブラと他の毒蛇との違い

コブラの生息地や生態の特徴は?

コブラの毒が人体に与える影響は?

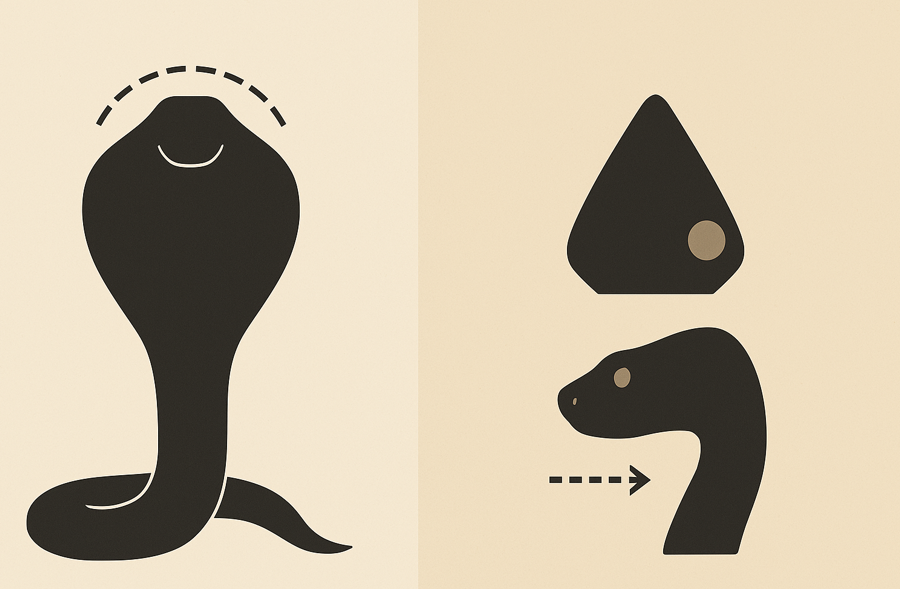

フードと頭部形状の見分け方

コブラは蛇?

コブラはヘビの一群に含まれる毒蛇で、広い意味のヘビの中の特定グループを指します。

分類学的には多くの種がコブラ科(広義にはフードを広げるコブラ類や近縁群)に位置づけられ、威嚇時に頸部の肋骨を横に広げてフード状に見せる行動が代表的です。

一方、ヘビという言葉は有鱗目ヘビ亜目の総称で、無毒種から強毒種まで約数千種が含まれます。

つまり、ヘビは大きな概念、コブラはその中の特定グループという関係です。

以上の点を踏まえると、コブラはヘビかという疑問には、コブラはヘビであり、その中でも特徴が際立つ毒蛇の仲間だと説明できます。

コブラと他の毒蛇との違い

毒蛇のグループを見分けるには、毒の主成分、威嚇行動、頭部や体型のシルエット、さらに生息域や活動時間帯の違いを重ねて読むことが役立ちます。

ここでは、代表的な二大グループであるコブラ類(広義のフードコブラなど)とクサリヘビ科(マムシ・ハブ・バイパー類)を、科学的背景を踏まえて丁寧に整理します。

コブラ類は、神経伝達を阻害する神経毒(ニューロトキシン)を主とする種が多く、外敵や人に対しては頸部の肋骨を横に張り出してフードを形成し、体前部を直立させる威嚇が顕著です。

神経毒は横隔膜や呼吸筋の麻痺へつながりうるため、症状の進行や重篤度が見かけの痛み・腫脹と一致しない場合があります。

一方、一部のフードコブラには組織細胞を傷害するサイトトキシンが強い種(いわゆるスピッティング・コブラ群)も知られており、咬傷部の壊死や眼への曝露で角膜障害を来すリスクが指摘されています。

対照的に、クサリヘビ科は出血傾向や組織破壊性をもたらす成分(プロテアーゼ、ホスホリパーゼA2など)を多く含む例が目立ち、咬傷局所の疼痛・腫脹・水疱形成、広範な浮腫や出血傾向といった所見が前面に出やすい傾向があります。

頭部は毒腺の発達に伴う側方の張り出しで三角形のシルエットに見えやすいと説明されますが、これはあくまで一般的傾向であり、例外も少なくありません。

逆に、無毒種でも三角形に見える擬態例があるため、頭部形状のみでの断定は避けるべきです。

行動面では、コブラ類は強い視覚的威嚇で衝突を回避しようとする場面が相対的に多い一方、クサリヘビ科には待ち伏せ型の捕食者が多く、接近に気づきにくい環境(落葉層・草地・農耕地)で偶発的接触が起こりやすいことが知られています。

また、同じグループ内でも種・地域・個体差は大きく、「コブラ=温和」「バイパー=攻撃的」といった単純な図式は現場のリスク評価には不十分です。複数の手がかりを重ね合わせ、距離を保つ判断が安全につながります。

世界的な公衆衛生の観点では、神経毒優位のコブラ咬傷と、出血・組織傷害性が目立つクサリヘビ咬傷では初期対応や経過観察の重点が異なるため、地域の毒ヘビ相に沿った医療体制・教育が重要だとされています。(出典:公益社団法人日本WHO協会 「毒蛇咬傷」)

比較の要点(代表的な傾向)

| 項目 | コブラ系の傾向 | クサリヘビ系の傾向 |

|---|---|---|

| 代表的な毒の性質 | 神経毒が中心とされる。種により細胞毒で局所壊死を伴う例もある | 出血傾向や組織傷害性が目立つ成分が多い傾向 |

| 威嚇行動 | フードを広げ体前部を直立させる視覚的威嚇が顕著 | 体を扁平化しシュー音、尾や鱗の摩擦音などで警告する例が多い |

| 頭部形状の印象 | 楕円〜細長い印象も多い。三角形の明瞭化は相対的に弱い | 側頭部が張り出し三角形に見えやすい傾向 |

| 生息域の一例 | アジア・アフリカを中心に熱帯〜亜熱帯の森林、サバンナ、農耕地など | アジア・アフリカを中心に乾燥地〜森林、草地、農耕地など広範囲 |

| 遭遇パターンの一例 | 威嚇を視認できれば回避行動を取りやすい局面がある | 迷彩と待ち伏せで至近距離まで気づきにくい局面がある |

| 咬傷の初期像の一例 | 痛み・腫脹が目立たない場合でも神経症状が進行することがある | 激しい疼痛・腫脹・出血傾向など局所症状が前景化しやすい |

※本表は理解を助けるための一般的傾向の整理であり、種・個体・地域・状況により例外があります。複数の特徴を統合して評価し、単一の所見だけで断定しない姿勢が安全確保の近道です。

コブラの生息地や生態の特徴は?

コブラ類はアジアとアフリカを中心に、熱帯から亜熱帯の幅広い環境に適応してきました。

常緑林やサバンナ、疎林、耕作地、集落周縁など、人の土地利用が及ぶ場所にも進出する種があり、標高も海岸低地から1,500〜2,000m級の山地まで確認されています。

水場や獲物の多寡、気温の季節変動が、出現場所と活動のタイミングを大きく左右します。

行動リズムは種と気候で異なります。

日中に体温を上げて活発化する日行性寄りの種がいる一方、気温の高い季節や乾季には薄暮性・夜行性の活動が増えることがあります。

体温調節は外部環境に依存するため、朝夕に日光浴で体温を確保し、真昼の高温時は物陰で休むといったパターンが見られます。

視覚と嗅覚(ヤコブソン器官)を組み合わせ、振動の検知にも長けており、待ち伏せと探索を状況に応じて使い分けます。

防御・威嚇では、頸部肋骨を横方向に広げてフードを形成し、体前部を直立させる姿勢が典型です。

音による警告(シュー音)や、地面の振動を伴う素早い後退などを組み合わせ、攻撃では前方へ素早く踏み込みます。

ツバを飛ばす種(いわゆるスピッティング・コブラ)では、眼を狙って毒液を射出する行動が知られ、角膜への曝露は強い炎症を招き得るため、距離とアイプロテクションの意識が欠かせません。

食性は小型哺乳類(ネズミ類)、カエルなどの両生類、トカゲなどの爬虫類、そして一部では他種のヘビまで幅広く、種ごとに得意分野が分かれます。

たとえばキングコブラは主にヘビ食に特化し、行動圏も広くなりがちです。

農耕地や集落周縁では、収穫後の落ち穂や家畜飼料に集まる齧歯類の増加がコブラの出没頻度を押し上げることがあり、人との遭遇リスクが季節的に高まる背景になります。

繁殖様式は多くが卵生で、産卵数は8〜20個程度の種から、キングコブラのように20〜50個前後と多産な例まで幅があります。

とりわけキングコブラは落ち葉や枝を集めた巣を築き、雌が孵化まで警護する独特の行動が報告されています。

このような抱卵期の親個体は防御的になりやすく、営巣可能性のある時期・環境では不用意に接近しない配慮が必要です。

環境変化には敏感です。森林伐採や土地改変に伴い生息地が分断されると、獲物の資源分布や移動経路が変わり、結果として人間活動域での観察機会が増える場合があります。

逆に、農薬使用や水辺の劣化が両生類を減らすと、コブラの局所的な密度が下がるなど、餌資源の変動が個体群動態に直結します。

遭遇の予見には、次の三点を押さえるとイメージが掴みやすくなります。

第一に生息域(森林縁、草地、用水路沿い、堆積した落葉の多い場所など)。第二に活動時間帯(高温期は薄暮・夜間の巡回、涼冷期は日中の出現)。

第三に食性(齧歯類やカエルの多い環境を優先)。これらを重ね合わせれば、農耕地の畦や集落外縁の藪、家畜飼料置き場周辺など、注意すべきゾーンが見えてきます。

下表は代表的な種と環境・行動の傾向を簡潔に整理したものです。地域差・個体差は大きいため、現地の自然史情報と併せてご覧ください。

| 代表種(例) | 主な分布 | 活動傾向 | 主要な餌 | 産卵数の目安 |

|---|---|---|---|---|

| インドコブラ(Naja naja) | 南アジアの平野〜農耕地 | 薄暮性〜夜行性が増えやすい | 齧歯類、カエル、小型爬虫類 | 8〜20個前後 |

| アフリカン・スピッティングコブラ(複数種) | サバンナ〜疎林 | 薄暮性がちだが日中も活動 | 小型哺乳類、爬虫類 | 10〜20個前後 |

| キングコブラ(Ophiophagus hannah) | 南〜東南アジアの森林 | 日中の巡回多いが季節で変動 | 他種のヘビ | 20〜50個、雌が巣を警護 |

農村部や保全区の周縁では、作業やレクリエーションでの立ち入り時に、視認性の高い足回りの装備、草むらや倒木の手前での一呼吸、夜間歩行時の強力ライト携行など、基本的な行動がリスク低減に直結します。

生態を知ることは、無用の接触を避ける最も実践的な安全策につながります。

コブラの毒が人体に与える影響は?

コブラ類の多くは神経毒を主成分とする毒を持つとされ、公式機関の解説によると、呼吸筋の麻痺や意識障害などを引き起こす可能性があるとされています。

痛みや腫脹が比較的弱い例でも、体内で神経伝達への影響が進む場合があると説明されることがあります。

医療面では、国や地域の公的機関の資料によると、適切な医療機関での経過観察、支持療法、必要に応じた抗毒素血清の投与が推奨されるとされています。

毒の強さは種や個体差、注入量、受傷部位、年齢・体格、基礎疾患の有無などで大きく変わるという情報があり、一律の想定は避けるべきとされています。

要するに、症状の出方は多様であり、咬傷時は早めに受診する判断が安全につながります。

フードと頭部形状の見分け方

コブラはフードを広げる威嚇行動がよく知られていますが、常にフードを広げているわけではありません。

静止時には普通の細長いシルエットに見えることもあります。

また、頭が三角に見える=必ず毒蛇という図式は世界的には成り立たず、コブラ類は必ずしも顕著な三角形の頭部に見えない場合があります。

実地では、模様や体型、行動、いる場所(生息環境)など複数要素を組み合わせて判断する姿勢が鍵となります。

写真や知識が不十分な場合は近づかず、確実な識別は地域の専門家や施設に委ねるのが賢明です。

コブラとヘビの違いの具体例と安全策

日本で1番危険な蛇は?

世界一危険なヘビは?

キングコブラとヘビの比較要点

遭遇時の安全対策と応急処置

日本で1番危険な蛇は?

日本ではクサリヘビ科に属するニホンマムシやハブが危険種として広く認識されています。

自治体や医療機関の案内によると、咬傷件数が多いのはマムシとされ、強い痛みや腫脹、出血傾向などを起こすことがあると説明されています。

南西諸島ではハブ咬傷が問題となり、地域の保健・医療体制では対処法が整備されています。

一方、本州以南に分布するヤマカガシは長らく無毒と誤解されがちでしたが、専門家の解説では毒性が指摘され、深く長く咬まれた場合に重い症状へ至るとの情報があります。

以上の点から、日本で「一番危険」を一種類に固定するよりも、地域分布と遭遇リスク、医療アクセスの状況を合わせて理解することが実態に合っています。

世界一危険なヘビは?

世界で最も危険とされるヘビの定義は、毒の致死性、注入量、性質、遭遇頻度、医療アクセスなど評価軸によって変わります。

公的解説や専門書では、神経毒が極めて強い種、注入量が多い種、攻撃性が高く人域での遭遇が多い種などが候補に挙げられます。

具体名としては、強力な神経毒を持つ大型種、攻撃的で体が小さく見逃しやすい種、乾燥地に広く分布し人と接触しやすい種などが例示されます。

要するに、「世界一危険」は単一指標で決めにくく、地域社会における被害実態(咬傷件数や致死率)を含めた複合評価で捉えるのが現実的です。

キングコブラとヘビの比較要点

キングコブラは世界最大級の毒蛇として知られ、威嚇時には体の前部を高く持ち上げ、フードを広げる姿勢を取ります。

大型で注入量が多い一方、専門家のフィールド報告では、繁殖期などを除けば不用意に人へ向けて攻撃を繰り返す性質は強くないとされることがあります。

比較の観点では、体長・注入量・毒の主成分(神経毒系が中心とされる)・生息域(森林性が目立つ)・行動(威嚇行動が顕著)などがポイントです。

これらを踏まえたうえで、同じ「コブラ」でも種により毒性や気質、分布が異なるため、一括りにせず個別に理解することが安全管理に直結します。

遭遇時の安全対策と応急処置

野外で不明のヘビに遭遇したら、まず距離を保ち、足元の安全を確保します。

踏み込みや捕獲の試みは行わず、視界から外れたら近づかないのが原則です。居住地域で繰り返し目撃される場合は、自治体や専門施設に相談する方法があります。

咬まれた可能性がある場合は、安静を保ち、患部を心臓より低くして早めに医療機関へ向かいます。

地域の公的ガイダンスによると、吸い出しや切開、きつい止血帯は推奨されていないと説明されることが多く、医師の指示に従うことが基本とされています。

症状が軽く見えても、医療情報では経過で増悪する例があるとされるため、速やかな受診が勧められます。

服装面では、茂みを歩く際に長ズボンや足首を覆う靴を選ぶと接触リスクを下げやすいと紹介されます。

農地や水辺、落葉が堆積した場所では特に足元へ注意を払い、暗所ではライトで見通しを確保すると回避行動が取りやすくなります。

コブラとヘビの違いをわかりやすく解説|毒・生息地・危険度まとめ

この記事のまとめです。

- コブラはヘビの一群であり威嚇時にフードを広げる習性が特徴

- コブラは神経毒が中心とされるが個体や種で差がある

- クサリヘビ科は出血や組織傷害性の毒が目立つ傾向がある

- 頭部の三角形だけで毒蛇を断定せず複数要素で判断する

- 生息地は熱帯亜熱帯が中心で農耕地周辺でも遭遇し得る

- 食性は小型哺乳類や爬虫類など種により得意分野が異なる

- 日本ではマムシやハブが主要リスクで地域性を把握する

- ヤマカガシは条件次第で重症化し得るため油断しない

- 世界一危険は単一指標で決めず複合的に評価して捉える

- キングコブラは大型で注入量が多いが行動は状況依存

- 咬傷時は安静確保と速やかな受診が最優先となる

- 自己流の吸い出し切開止血帯は推奨されないとされる

- 予防は距離確保と装備選択と足元確認の三点が柱

- コブラとヘビの違いは毒の性質威嚇姿勢頭部形状が鍵

- 不明種は近づかず専門家や公的機関へ相談して対応する