ウミヘビとヘビの違いを知ろうとすると、多くの人がまず気になるのは、ウミヘビは毒を持っているのか、そして食べることができるのかという点ではないでしょうか。

見た目が似ていることから混同されがちですが、実際には分類や生態、暮らす環境などに明確な違いがあります。

この記事では、ウミヘビとヘビの違いを形態・生息域・行動の側面から詳しく整理し、安全に観察するためのポイントもあわせて紹介します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 魚類型と爬虫類型のウミヘビの整理と見分け方

- 毒性と危険回避の基本、遭遇時の対応

- 生息域と食性、夜行性などの生態の要点

- 食文化や法規制の概観と留意点

ウミヘビとヘビの違い

ウミヘビはヘビ?

ウミヘビは日本にいる?

ウミヘビは毒を持ってる?

ウミヘビは何を食べる?

形態と生息域の基本比較

ウミヘビはヘビ?

海で見かける細長い生物を一括りにすると混乱が生じやすいため、まず大きく二系統に分けて整理します。

ひとつは爬虫類のウミヘビ(有鱗目の一群、コブラ類に近縁)で、もうひとつは魚類のウミヘビ(ウナギ目ウミヘビ科、英語ではSnake eel)です。

前者は肺呼吸を行い、一定時間ごとに水面へ浮上して空気を吸います。

多くの種で鼻孔に弁状の構造があり、水中での逆流を防ぎます。

さらに、舌の下に発達した舌下腺が塩類排出に寄与するとされ、海水環境での浸透圧調整に適応しています。

後者はエラ呼吸で、鰓蓋が明瞭に観察でき、背ビレ・尻ビレ・胸ビレなどのヒレが認められます。(種により大きさは多様)

この「呼吸様式」と「ヒレ/鰓蓋の有無」は、フィールドでの識別における第一の手掛かりになります。

爬虫類のウミヘビは形態面でも特徴的です。

体表の鱗ははっきりしており、腹側に腹板が残る種もあります。

尾はオール状に左右へ扁平化し、横方向のくねり運動と合わせて効率的な推進力を生みます。

肺は体の大部分を占めるほど長く伸び、酸素の貯蔵と微細な浮力調整に機能すると考えられています。

多くの種は温暖な礁域や沿岸の浅海に分布し、夜間に活動性が高まる傾向が報告されています。

一方、魚類のウミヘビは、砂底や内湾の底層での生活に適応し、砂中に潜って待ち伏せしたり、底生生物を探索したりします。

尾端は一般に尖り、体表の鱗は退化傾向で滑らかな質感です。

生態の違いも実用的な識別ヒントを与えます。

爬虫類のウミヘビは肺呼吸のため、長くても数十分〜数時間内に浮上行動を挟みます。(種や個体差が大きく、環境や水温、活動強度に左右されます)

魚類のウミヘビは浮上の必然性がないため、底層で連続的に活動できます。

ダイビングや釣りなど実地で遭遇する際には、呼吸のための規則的な浮上・潜降が見られるか、ヒレや鰓蓋が確認できるか、といった観察ポイントを組み合わせると誤認を減らせます。

同じ「ウミヘビ」という通称でも、爬虫類の内部でも生活様式に幅があります。

完全水生で水中出産(胎生)するグループに加え、ウミコブラ(エラブウミヘビなど、Laticauda属)のように産卵のため陸上に上がる系統も知られています。

後者は腹板が比較的発達し、地上移動が可能です。

対照的に、多くの完全水生種は腹板が縮小し、陸上での移動は不得手です。

系統学的には、爬虫類ウミヘビ類はオーストラリア・ニューギニア起源のコブラ類近縁群(エラピド系統)から海へ進出し、比較的短期間に多様化したとする分子系統解析が発表されています。

安全面や取り扱いでも区別は重要です。

爬虫類の多くのウミヘビは神経毒を主成分とする強い毒を持つとされる一方、性質はおとなしく、無理に接触しない限り事故は起こりにくいと報告されています。

魚類のウミヘビは咬毒こそ持たないとされますが、鋭い歯による咬傷や暴れによる釣り糸・仕掛けの損傷が問題になることがあります。

要するに、海中で見かける細長い生物=すべて「ヘビ」という理解は事実と一致せず、呼吸様式・ヒレと鰓蓋・尾の形・行動パターンといった複数の観点から、爬虫類と魚類を切り分ける発想が識別の近道になります。

ウミヘビは日本にいる?

日本周辺の海では、同じ呼称でも中身が異なる二つの「ウミヘビ」が報告されています。

ひとつは爬虫類のウミヘビ(有鱗目エラピド系統)で、もうひとつは魚類のウミヘビ(ウナギ目ウミヘビ科)です。

前者は肺呼吸のため定期的に浮上し、後者はエラ呼吸でヒレや鰓蓋が確認できます。

この区別を踏まえると、日本での目撃情報の意味がぐっと明確になります。

爬虫類のウミヘビは、日本では主に沖縄本島以南の南西諸島や先島諸島の温暖な海域で記録が多く、アオマダラウミヘビ、ヒロオウミヘビ、エラブウミヘビ、イイジマウミヘビなどが代表的です。

黒潮の分流が当たる礁湖やリーフ外縁の浅場、潮通しのよいドロップオフ周辺での遭遇例が目立ち、ナイトダイブ時に活動が活発化する傾向がしばしば報告されています。

生活史にも幅があり、イイジマウミヘビのように魚卵を主に摂食するとされる種や、Laticauda属のように産卵のために陸上へ上がる行動をとる系統も知られています。

まれに台風通過後や強い黒潮蛇行の際、本州太平洋岸で漂着・迷入個体が見つかるケースがありますが、定着的な分布は南西諸島が中心です。

一方、魚類のウミヘビ(ダイナンウミヘビ、ホタテウミヘビなど)は、本州以南の広い範囲で沿岸砂底や内湾の泥砂底に分布します。

昼間は砂中に潜んで頭部だけを出す行動がよく観察され、夜間や薄明薄暮に底生小魚や甲殻類を捕食します。

沿岸漁業では定置網や刺し網、底引きなどでしばしば混獲され、釣りでもちょい投げや胴突き仕掛けに掛かることがあります。

魚類のウミヘビは咬毒を持たないとされますが、鋭い歯と強い体幹で仕掛けを絡め取るため、取り扱いには注意が必要です。

遭遇しうる海域や環境を整理すると、次のような目安が立てられます。

爬虫類は水温が高く透明度のよいサンゴ礁性海域での目撃が多く、呼吸のための規則的な浮上行動がヒントになります。

魚類は内湾の砂泥底での底生生活に適応し、背ビレや胸ビレ、鰓蓋の存在が外観上の見分けどころです。

加えて、尾の形も参考になります。爬虫類は左右に扁平なオール状、魚類は尖り気味で砂に潜るのに適した形です。

以下に、日本での「ウミヘビ」出現の傾向を簡潔に整理します。

| 区分 | 主な分布域(日本) | よく見られる環境 | 代表例 | 観察上の手掛かり |

|---|---|---|---|---|

| 爬虫類のウミヘビ | 沖縄・先島など南西諸島中心(迷入は太平洋岸で稀) | サンゴ礁外縁・リーフ、潮通しのよい浅場 | アオマダラウミヘビ、ヒロオウミヘビ、エラブウミヘビ、イイジマウミヘビ | 定期的な浮上、オール状の尾、鱗が明瞭 |

| 魚類のウミヘビ | 本州以南の内湾〜外洋沿岸の砂泥底 | 砂底に潜む底生域、港湾の岸近く | ダイナンウミヘビ、ホタテウミヘビ | 鰓蓋とヒレが確認可、尾端が尖る |

観光やレジャーで遭遇した場合の安全面については、まず不用意に近づかないことが第一です。

爬虫類の多くのウミヘビは強い神経毒を持つとされますが、攻撃性は低く、接触や追跡などの刺激を与えない限り事故はまれとされています。

観察は距離を保ち、進路をふさがない配慮が求められます。

魚類のウミヘビは毒は持たないとされるものの、針外しの際の咬傷や体の締め付けに注意し、長尺のリリーサーやプライヤーを用いて無理なくリリースするのが無難です。

まとめると、日本での「ウミヘビ」の目撃情報には、南西諸島に分布する爬虫類と、本州以南の沿岸に広く分布する魚類の双方が含まれます。

地域と環境、外形の要素(呼吸様式、ヒレ・鰓蓋、尾の形、浮上行動)を組み合わせて観察すると、現場での識別精度が高まります。

ウミヘビは毒を持ってる?

海に生息する爬虫類のウミヘビの多くは、神経毒を主成分とする強力な毒を持つことで知られています。

この毒は、コブラ科(Elapidae)に属する陸上の毒ヘビと共通する成分を持ち、同じく神経系に作用するタイプです。

神経毒は筋肉や呼吸器官の動きを麻痺させる作用があり、主に獲物である魚やウナギ類を素早く捕獲・制圧するために発達したと考えられています。

代表的な種であるアオマダラウミヘビやヒロオウミヘビでは、マウス実験におけるLD50値(半数致死量)が0.1mg/kg前後と報告されており、陸上のコブラやタイパンに匹敵するほどの毒性を持つとされます。

ただし、その危険性は毒の強さよりも「人への接触頻度」が決定的な要素となります。

ウミヘビは本来おとなしい性質で、警戒心が強く、人間を攻撃対象と認識して襲うことはほとんどありません。

咬傷事故の多くは、漁網に絡まった個体を素手で取り除こうとしたり、浜辺に打ち上げられた個体を不用意に触ったりする際に起きています。

ウミヘビの牙(前牙)は比較的短く、陸上での噛みつきには向かない形状のため、しっかりとした防水手袋や網を使えば接触リスクをかなり減らせます。

潜水中に遭遇しても、無理に触れず、距離を取って観察すれば咬まれることはほぼありません。

毒の主成分である神経毒(α-ブンガロトキシンやエラパトキシンなど)は、筋肉の神経接合部でアセチルコリン受容体を遮断する働きを持ち、呼吸筋の麻痺を引き起こす可能性があります。

咬傷が起きた場合、症状が軽くてもすぐに専門医療機関の受診が求められます。

日本では咬傷例は極めて少ないものの、南太平洋地域では年間数十件の報告があります。

抗毒素血清(抗ウミヘビ毒血清)はオーストラリアや台湾で製造されており、重症例に対して使用されることがあります。

一方、魚類のウミヘビ(ウナギ目ウミヘビ科)は咬毒を持たないとされています。

鋭い歯で獲物を捕らえる際に、人の手や指を誤って噛むことがありますが、これは物理的な外傷であり毒性はありません。

ただし、深い咬傷や海水中での傷は細菌感染(ビブリオ属菌など)のリスクを伴うため、流水での洗浄と速やかな医療処置が望まれます。

総じて、ウミヘビという名前でひとまとめにされる生物の中には、毒の性質や危険性に大きな違いがあります。

- 爬虫類のウミヘビ:神経毒を持つが温厚で人を積極的に襲わない。事故は主に漁業作業中の接触が原因。

- 魚類のウミヘビ:毒は持たないが、鋭い歯やトゲでの外傷に注意。

観察や撮影の際は、生態的な違いを理解し、無用な接触を避けることが最も安全な対策といえます。

ウミヘビは何を食べる?

爬虫類のウミヘビは、ウナギ類やハゼ、スズメダイ類の卵塊などを選択的に捕食する種が知られています。

頭部が細く首が長い形態は、サンゴや岩の隙間に頭を差し込む行動に適応していると考えられます。

夜間に活発化する種も多く、ダイバーはナイトダイブで遭遇頻度が上がるとされます。

魚類のウミヘビは、底生の小魚や甲殻類、多毛類を捕食し、砂中や砂縁での待ち伏せや探索行動が目立ちます。

双方ともに肉食性ですが、獲物のタイプや採餌方法には系統差があります。

形態と生息域の基本比較

爬虫類と魚類の「ウミヘビ」をひと目で整理できるよう、要点を表にまとめます。

| 項目 | 爬虫類のウミヘビ(有鱗目) | 魚類のウミヘビ(ウナギ目) |

|---|---|---|

| 呼吸 | 肺呼吸(定期的に浮上) | エラ呼吸 |

| ヒレ | なし | 背ビレ・胸ビレなどがある種が多い |

| 尾の形 | 偏平なオール状が多い | 先細りで魚類らしい尾が多い |

| 体表 | 明瞭な鱗、腹板が残る種も | 鱗は退化傾向で滑らか |

| 毒 | 多くの種が強い毒を持つとされる | 咬毒は持たないとされる |

| 生息域 | 熱帯〜亜熱帯の浅海、礁域 | 沿岸砂地〜内湾、浅海の底層 |

ウミヘビとヘビの違いの見分け

ウミヘビは人を襲ってこない?

ウミヘビは食べられる?

ウミヘビに噛まれたら

潜水時の安全な観察法

類似種との誤認ポイント

ウミヘビは人を襲ってこない?

爬虫類のウミヘビは好奇心から接近することはあっても、積極的に人を追って咬みつく行動は稀とされています。

視力や状況判断が限定的な海中では、人を岩陰の獲物と誤認して近づく場合があり、手で払うなど急な動きが刺激になります。

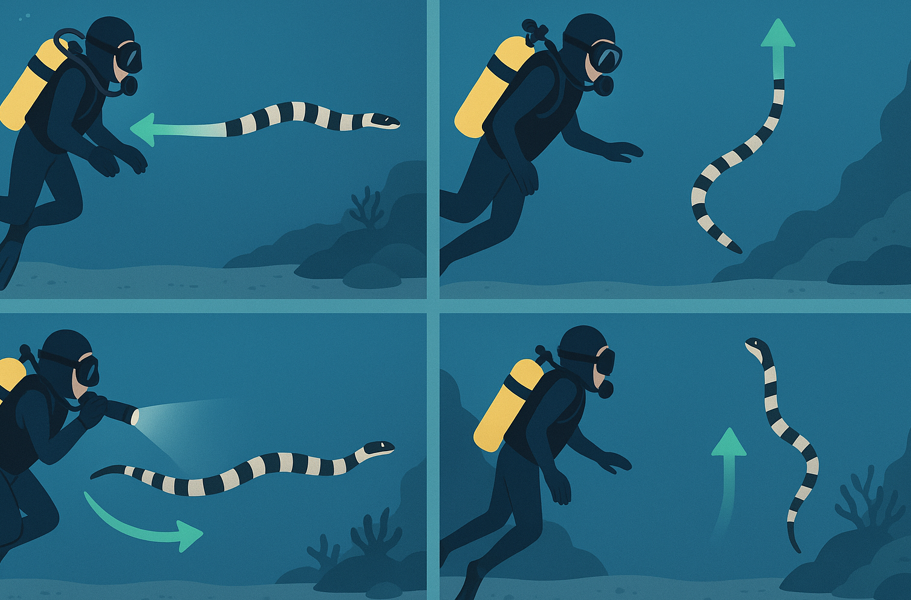

遭遇時は、以下を心がけるとリスクを抑えられます。

・距離を保ち、進行方向を無理に遮らない

・手足をぶらつかせず、落ち着いてやり過ごす

・夜間や濁りの中ではライトで直視せず視界の端で確認する

これらのことから、ウミヘビは人に執拗に攻撃する動物ではなく、接触機会を作らない配慮が安全の鍵となります。

ウミヘビは食べられる?

食文化の観点では、爬虫類のウミヘビが地域の伝統食として扱われてきた例があります。

燻製や干物に加工してスープに用いるなどの調理法が知られています。

魚類のウミヘビは、小骨が多いものの適切な骨切りを施すことで調理可能と紹介されることがあります。

ただし、食品衛生や流通の観点からは、捕獲や販売、加工に関する各自治体や国の法令・ガイドラインの順守が前提です。

寄生虫リスクや毒素の二次汚染など食品安全上の注意点もあり、公式機関の指針に従った処理が推奨されるとされています。

安易な自己流採捕や調理は避けるのが無難です。

ウミヘビに噛まれたら

健康や安全に直結する内容のため、断定は避け、信頼できる一次機関の方針に沿って整理します。

日本中毒情報センターでは、毒蛇咬傷は発症まで時間差があり、無症状でも受診が推奨されるとされています。海上や現場では以下が一般的な初期対応とされています。

・海中なら直ちに安全な場所へ移動し溺水リスクを避ける

・患部を洗浄し、氷での極端な冷却や切開・吸引は行わない

・安静を保ち、患肢を心臓より低く固定する方法が紹介されることがある

・アルコール摂取や過度の運動は避ける

・最寄りの医療機関へ速やかに連絡・受診する

抗毒素の適応は症状や毒性、在庫体制に依存します。

厚生労働省や自治体の医療情報提供サービスでは、搬送先の選定や受診先の案内が掲載されているとされています。

以上の点を踏まえると、独自判断ではなく、速やかな専門医療へのアクセスが最優先です。

よくある誤解への補足

・止血帯の強い縛りは、組織障害リスクが上がるとして推奨されないことがあります

・民間療法(切開、吸い出し、薬草など)は推奨されていません

・無症状でも遅発性症状が出ることがあるため受診が無難です

潜水時の安全な観察法

ダイビングやシュノーケリングでの安全確保には、接触回避の原則が有効です。

まず、浮力コントロールを安定させ、フィンで砂や礁を蹴り上げないことが大切です。

濁りは相手の回避行動を遅らせ、近接のリスクを高めます。

撮影ではフラッシュや至近ライトの多用を控え、退路を塞がないよう位置取りを工夫します。

ナイトダイブでは、ライトで追うより、進行方向を譲ってやり過ごすのが賢明です。

水面付近で息継ぎに向かう個体を追尾するのは避けましょう。以上の配慮により、観察機会を確保しつつ、双方のストレスを最小化できます。

類似種との誤認ポイント

誤認の多いのは、爬虫類のウミヘビと魚類のウミヘビの混同です。見分けの決め手は次の通りです。

・ヒレの有無:明瞭な背ビレや胸ビレが見えれば魚類の可能性が高い

・呼吸行動:定期的な浮上と息継ぎは爬虫類の特徴

・尾の形:オール状に偏平なら爬虫類、尖っていれば魚類傾向

・鼻孔と鰓蓋:鰓蓋が見えれば魚類、鼻孔の弁構造は爬虫類で語られる

また、ウミコブラ(ウミヘビ属Laticauda)は陸上での移動と産卵が可能で、完全水生のウミヘビ属Hydrophisと生態が異なります。この区別を理解すると、行動の予測や観察マナーがぐっと取りやすくなります。

ウミヘビとヘビの違いとは?毒の有無や見た目・生態の決定的差:まとめ

この記事のまとめです。

- ウミヘビとヘビの違いは魚類型と爬虫類型の二分で理解する

- 爬虫類のウミヘビは肺呼吸で定期的に浮上し魚類はエラ呼吸

- 爬虫類は尾がオール状で鱗が目立ち魚類はヒレが識別の鍵

- 毒性は爬虫類で多く報告され魚類は咬毒を持たないと整理される

- 日本近海では沖縄など温暖域で爬虫類型が観察される

- 魚類のウミヘビは本州以南の砂地や内湾で一般的に見られる

- 食性は双方とも肉食で獲物や捕食方法に系統差がある

- 人を襲う行動は稀で距離と退路の確保が安全の要となる

- ダイビング時は浮力と視界確保で不用意な接近を避ける

- 咬傷時は受診を前提に初期対応し民間療法は行わない

- 食文化では地域差があり法規制と衛生管理の順守が前提

- ウミコブラは上陸産卵が可能で完全水生群と生態が異なる

- 観察の決め手はヒレの有無尾の形呼吸行動の三点

- 夜行性の種もありナイト環境ではライトの扱いに配慮する