鴉と烏の違いを調べ始めると、どちらを使うべきか迷いやすいものです。

この記事では、烏の漢字の由来と字形変遷、鴉の漢字の由来と成り立ちを丁寧に解説し、出土資料や辞書の記述を踏まえて歴史的背景と現代の使い分けを整理します。

あわせて、文献や媒体で見かける鴉と烏以外の表記例やスタイルも取り上げ、初学者でも場面に応じて誤解なく選べる判断軸を提示します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 字源と書体史から見た鴉と烏の差を理解できる

- 現代日本語での使い分けの実例を把握できる

- 俗説と古文字学の見解の違いを区別できる

- 文化的背景や英語表記との対応を整理できる

鴉と烏の違いをやさしく解説

形声文字と象形文字の基礎

烏の漢字の由来と字形変遷

鴉の漢字の由来と成り立ち

烏 なぜ一本ないのかの真相

古文献にみる用例の差

形声文字と象形文字の基礎

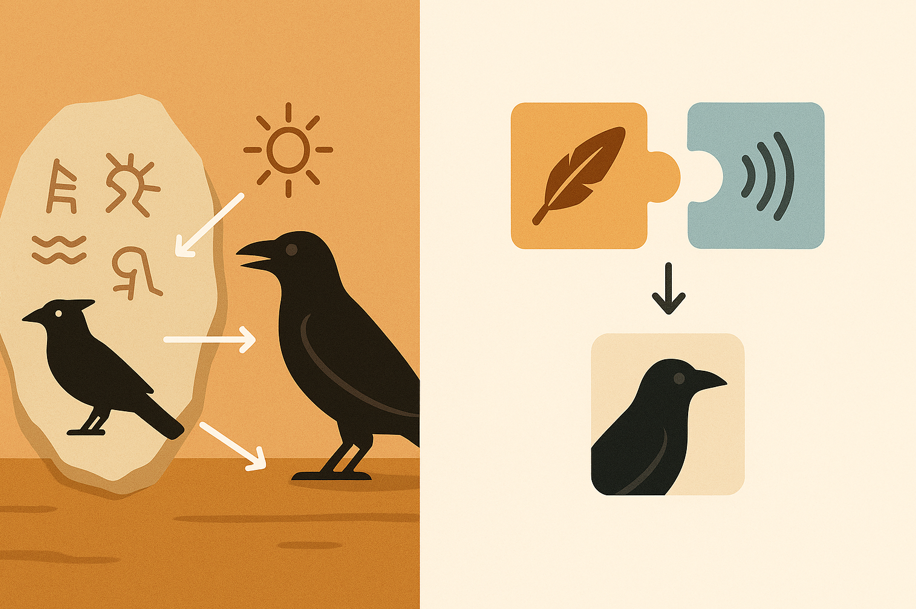

漢字は大きく、形や姿を写した象形文字と、意味要素と音要素を組み合わせた形声文字に分けられます。

烏は鳥を写した象形に由来し、上を向いて口を開いた鳥の姿が元になったとされます。

鴉は鳥を示す部首と、音を担う牙を組み合わせた形声で、読みや音価を手掛かりに作られました。

まずこの枠組みを理解しておくと、両字の成立と役割の違いがつかみやすくなります。

象形と形声の見分け方の要点

部首に鳥が置かれ、旁が音を担うなら形声になりやすく、全体で具体物の形を描くなら象形に寄ります。鴉と烏はこの典型的な対照に位置づけられます。

烏の漢字の由来と字形変遷

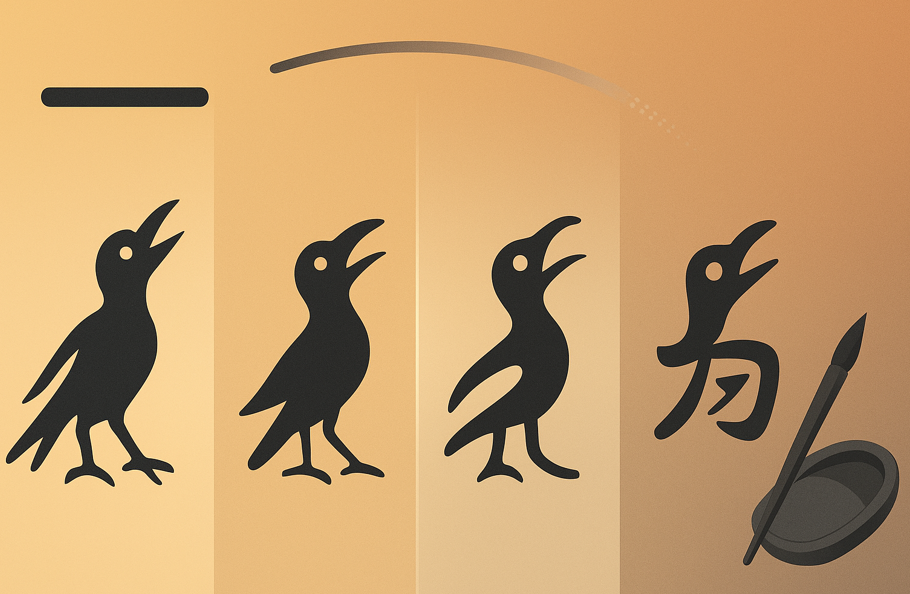

烏は、古い文字資料に遡ると、上方を向いて口を開いた鳥の姿を写す象形として表現され、鳴き声を発している情景が含意されます。

この特徴は、甲骨文や金文の段階で明瞭で、口部が開いている描写が繰り返し観察されることが指摘されています。すなわち、烏の核心は「黒い鳥」そのものよりも、「鳴き上げる鳥の姿」にあります。

時代の推移とともに、書体は甲骨文・金文から篆書、隷書、楷書へと整えられ、筆画の省約が進みました。

特に篆から隷への移行では、曲線が直線化し、細部の点画が標準化される一方で個別資料間の揺れも生まれました。

結果として、現行楷書の烏は鳥と酷似する骨格に収れんし、見た目には「鳥から横画が一本減った」ように見えます。

ただし、これは造字当初の設計意図ではなく、長い書体変遷と標準字体の整備の副産物と考えるのが妥当です。

古い刻石や青銅器銘、さらに篆・隷・楷の系譜を縦覧すると、「目」に相当する点の有無が揺れる資料が少なくありません。

同じ時期・同じ語でも、点が付く例と付かない例が混在するため、点画一つに意味を偏重させる説明は整合性を欠きます。

したがって、烏を「目が見えにくいから横棒を抜いた」と短絡するより、上向き・開口の象形が書写の簡略化を経て現在の標準字形に至ったと捉えるほうが、資料全体と矛盾しません。

文字史の概観と要点

- 甲骨文・金文では、上向きの頭部と開いた口が反復的に表現されます

- 篆書で骨格が整理され、隷書で直線化と省画が進行します

- 楷書で鳥との形状差が縮まり、横画一本の差に見える段階に定着します

用例と語彙の射程

日本語では、烏帽子、烏梅、八咫烏のように、歴史語彙に深く定着した複合語で烏が広く残存します。これらは文字史と文化史が結びついて定着した用字であり、意味や音だけでなく、象徴性や慣用の強さが選字を支えています。

鴉の漢字の由来と成り立ち

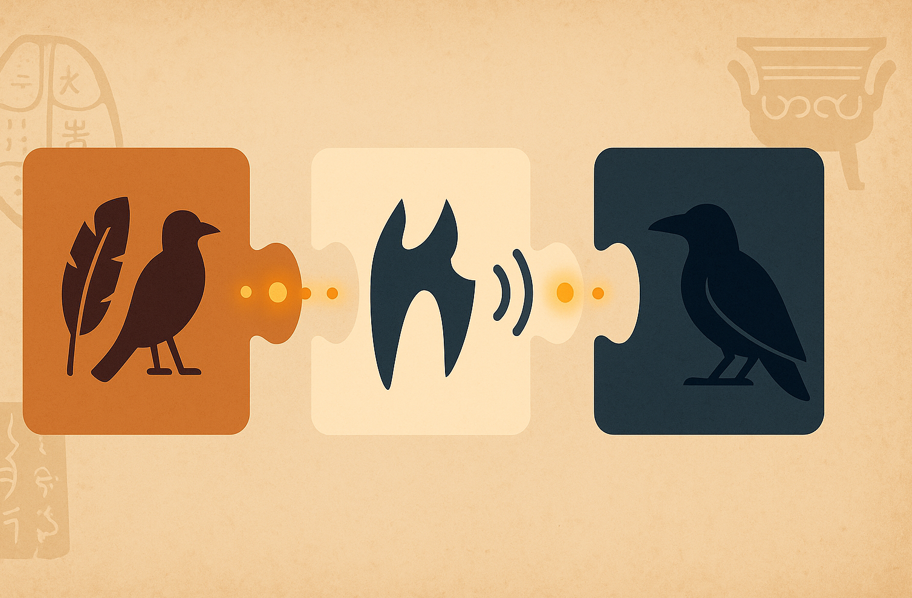

鴉は、左側に鳥を置き、右側に牙を配した形声構造で説明されます。

左の鳥が語の意味領域(鳥類)を示し、右の牙が音符として音価を供給します。

牙は本来「きば」を表す字ですが、形声文字では意味ではなく音に寄与する働きが中核です。

伝統的な説明では、牙の音価がカラスの鳴き声の擬音表現と結びつき、鳥部の下で特定の鳥を指し示す表記として鴉が成立したと整理されます。

この形声分析は、出土文字の比較や部首体系の運用に照らしても自然です。鳥を部首とする鳥名の多くは、意味を担う偏(へん)と、音を担う旁(つくり)を併置する構造をとります。

鴉もこの一般則に適合し、意味要素と音要素の協働で語の同定と発音の手がかりを与えます。

日本語の文献では、鴉がカラス全般を指す場合と、文脈に応じて特定種を念頭に置く用例の双方が見られます。

とはいえ、生物学や鳥類学の領域では、和名や学名(例:ハシブトガラス、ハシボソガラス、属名Corvus)を使い分けるのが通例で、漢字一字で種を固定する運用は限定的です。

ゆえに解説文や学術文では、鴉という表記を見出しに据えつつ、本文では和名や学名で精密に指示対象を特定する書き方が読み違いを防ぎます。

形声文字としての分解ポイント

- 意味要素:鳥部が「鳥類に関する語」であることを指示します

- 音要素:牙が音価を提供し、読みの手がかりを与えます

- 機能:意味と音の協奏で、表記と発音の両面から語を支えます

用字の実務的な扱い

文化系の文章や詩歌では、語感や文体に合わせて鴉が選ばれやすく、表現効果を担います。一方、辞典・図鑑・研究報告では、表題や見出しに鴉を用い、本文中では種名と学名で正確性を確保する併用が一般的です。媒体のスタイルと読者層に即して、表記と用語精度のバランスを取ることが読みやすさにつながります。

烏 なぜ一本ないのかの真相

鳥と比べて烏の横画が一本少ないことを、目の位置が分かりにくいからとする解説が流布しています。

しかし古い資料には、鳥にも烏にも目の点や横画があったりなかったりする例が見つかります。

つまり横画の有無は、造字の本質ではなく、書体や刻法の差異による揺れです。烏は上向きで口を開いた鳥の象形から簡略化が進み、結果的に鳥と一本差に見える形に定着しました。

横画一本に意味を集約するより、鳴き姿の象形と変遷の連続で説明するほうが矛盾が少ないと言えます。

古文献にみる用例の差

文献では烏が感嘆や詠嘆と結びつく語の中で用いられたり、鳥全般と対比される場面が見られます。

一方、鴉は具体的な鳥名として採録されることが多く、語彙の階層で住み分ける傾向があります。

近世以降の辞書では、両字が同義に扱われることも増え、書き手の慣習や分野によって選択に揺れが生じます。

資料の時代や文脈を踏まえ、意味がぶれない字を選ぶ姿勢が求められます。

鴉と烏の違いを徹底比較ガイド

用字の使い分けの実例

辞書と古文字学の見解差

八咫烏など文化的背景

鴉と烏以外の表記

カラスの英語表記の違い

用字の使い分けの実例

新聞や一般向け書籍では、語感の軽さや視認性からカタカナのカラスが多用されます。

古典注釈や漢文脈の解説では、象形由来の烏が見出し語に置かれることが少なくありません。

民俗や文化記事では、八咫烏や烏帽子のように語彙として固定化した形が優先されます。

学術論では、形声構造を意識して鴉を用い、鳥部に属する鳥名の一つとして位置づける整理が行われます。

媒体のスタイルガイドと語の固定度を踏まえ、読み手が迷わない形を選ぶのが鍵となります。

現代日本語での実務的指針(簡易表)

| 用途・文脈 | 推奨表記 | ねらい |

|---|---|---|

| 新聞・実用文 | カラス | 可読性と誤読防止 |

| 古典・神話・慣用表現 | 烏 | 慣用形の尊重 |

| 鳥名の分類・生物解説 | 鴉 | 形声構造と分類の整合 |

| 固有名・固定語彙 | 八咫烏・烏帽子など | 定着形の踏襲 |

辞書と古文字学の見解差

一般辞書では、鳥との画数差をもとにした平易な説明が残る一方、古文字学は出土資料に基づき、烏を鳴き姿の象形として説明します。

辞書は学習者の理解しやすさを重視するため、要点を簡略化しがちです。

対して学術的説明は、甲骨・金文・篆隷楷の実例比較を通して、筆画の揺れや形の収斂を重視します。

学習段階では辞書の要約を足がかりにしつつ、疑問があれば学術的解説に当たって補う姿勢が望まれます。

両者は競合ではなく、目的に応じた使い分けが現実的です。

八咫烏など文化的背景

八咫烏(ヤタガラス)は導きの象徴として神話や社寺、スポーツの象徴に見られます。

烏帽子(えぼし)や烏梅(うばい)、烏骨鶏(うこっけい)など、烏を含む語は色や形、縁起と結びついて広く使われてきました。

文化語彙では、表記が歴史的に固定しているため、語源説明よりも慣用の継承が優先されます。

象徴としてのカラス像は、吉兆と忌避の両義性を帯びますが、いずれも語の使われ方を理解する手掛かりになります。

鴉と烏以外の表記

文章ジャンルや読み手の前提知識によって、同じ対象を指す場合でも最適な表記は変わります。

一般向けの解説やニュース記事では、読解コストを抑えられるカタカナのカラスが広く採用されます。

実務文書や自治体の広報でも、誤読や難読を避ける目的でカタカナを基本とする運用が多く、固有名詞や専門用語を除き、ひらがなや漢字より視認性を優先した方針が定着しています。

学術分野や専門誌では、対象を特定できる和名の使用が推奨されます。

たとえば、国内で日常的に観察される種はハシブトガラスとハシボソガラスで、両者は体格、額から嘴にかけてのシルエット、鳴き声の印象、都市部・農耕地といった生息環境の傾向などが異なります。

これらの標準和名は、鳥類の分類や記録の整合性を保つ基準として採録され、用語統一に役立ちます(出典:日本鳥学会 日本鳥類目録 改訂第7版 )。

文芸的な文脈では、語感や時代色を表すために烏や鴉が選択されます。

古典の引用、神話や民俗学の解説では、八咫烏や烏帽子のように歴史的に定着した表記を踏襲する方が、資料性や文化的背景の理解に資します。

逆に、生活情報や安全啓発の文書では、表記の美感よりも誤解の少なさを優先し、カラスを基本に据えると読み手の負担が軽減されます。

媒体ポリシーも考慮が必要です。

新聞各社の用語集や学会誌のスタイルガイドには、漢字・仮名遣い・学名表記の基準が細かく定められていることが多く、寄稿や共同執筆の際はその方針に合わせるのが無難です。

検索性の観点では、Web記事の見出しや本文の初出にカラスを置き、初回のみ括弧でハシブトガラスなどの種名や学名を併記する方法が、多くの読者にとって理解しやすく、検索クエリとの親和性も高くなります。

実務で迷ったときは、対象読者とテキストの目的を軸に選ぶと判断がぶれにくくなります。

初学者や児童向けならカラス、観察記録や研究ノートなら和名、古典の註解や祭祀の解説なら烏のように、場面ごとの最適解を選び分けることが読みやすさにつながります。

表に簡潔に整理すると、次のような使い分けが目安になります。

| 文脈・媒体 | 推奨表記 | ねらい・補足 |

|---|---|---|

| 一般ニュース・生活情報 | カラス | 可読性と誤読防止を最優先 |

| 観察記録・生物学解説 | ハシブトガラス/ハシボソガラス | 種の特定と記録の一貫性を担保 |

| 古典・神話・民俗・歴史用語 | 烏、固定語彙の既定表記 | 文化的背景と資料性を保持 |

| 文芸・随筆での文体効果 | 烏/鴉 | 音感・時代感・視覚効果を重視 |

| WebのSEOと初学者配慮 | カラス(初出で和名併記) | 検索ヒットと理解の両立 |

カラスの英語表記の違い

英語では、比較的小型種を含む広い呼称としてcrowが用いられ、大型を指すravenが区別されます。

日本で身近なハシブトガラスやハシボソガラスは一般にcrowに相当し、ワタリガラスのような大型種はravenに当てはまります。

論述や翻訳では、文脈に応じて学名や属名を併記すると誤解が減ります。

語感や文化的連想も異なるため、文学作品の翻訳では訳語の選択に配慮が必要です。

まとめ 鴉と烏の違いの要点

この記事のまとめです。

- 烏は鳴き姿を写した象形の系譜に位置づく

- 鴉は鳥と牙の組み合わせによる形声に由来する

- 鳥との横画差は造字の本質ではなく書体変遷の結果

- 目の点の有無は時代と資料で揺れがあり決定的でない

- 文献では烏が感嘆表現や慣用句に結びつくことがある

- 鴉は鳥名としての用法が明確で分類文脈になじむ

- 新聞や実用文ではカタカナのカラスが主流である

- 固有名や伝統語彙は歴史的な表記を踏襲するのが無難

- 一般辞書は簡略説明が多く学術の厳密性とは目的が違う

- 古文字学は出土資料に基づき形の連続性を重視する

- 用字選択は読者層と媒体のスタイルに合わせて判断する

- 英語はcrowとravenを大きさや種でおおまかに区別する

- 鴉と烏以外のカラスの表記例は文脈依存で使い分ける

- 以上を踏まえた用字基準が誤解の回避に役立つ

- 鴉と烏の違いは字源と用法の両面から捉えるのが要点