朝夕にウーウーという低い鳴き声が続き、何のサインなのか気になっていませんか。

この記事では、ウーウーと鳴く鳩の種類や、ウーウーと鳴くのはどんな時なのかを整理し、鳩の鳴き声には他にどんなのがあるのかもあわせてわかりやすく解説します。

姿を見る頻度が増えたり、鳴き声が朝晩に強まったりするのは巣作りの始まりである可能性があるため、早めの対処がカギになります。

読み進めることで、放置しないための判断基準と実践的な対策が身につきます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ウーウーの正体と鳩の種類の見分け方

- ウーウーの鳴き声が増えるタイミングと理由

- 代表的な鳩の鳴き声の違いと意味

- 自力対策と専門業者へ相談する基準

鳩の鳴き声「ウーウー」の基礎知識

鳩の鳴き声と生態

ウーウーと鳴く鳩の種類

ウーウーと鳴くのはどんな時

鳩の鳴き声には他にどんなのがある

朝に鳴き声が気になるのはなぜ

巣作りの兆候と見分け方

鳩の鳴き声と生態

鳩は種によって声の高さやリズムが異なりますが、多くは低音域の連続的な発声を行います。

鳴き声は主にコミュニケーションの手段で、求愛や縄張りの主張、巣作り場所の通知など、行動と密接に結びついています。

都市部でよく見られるカワラバトやキジバトは、人の生活圏に適応しており、建物の隙間やベランダ、太陽光パネル下といった雨風をしのげる場所を好みます。

鳴く時間帯は一日を通して見られますが、とくに日の出前後の朝方は活動が活発になりやすく、声が通りやすい環境要因も重なって目立ちます。

発声時には首や胸を膨らませる動作が加わることが多く、観察時のヒントになります。

ウーウーと鳴く鳩の種類

ウーウーという野太い低音は、キジバトやカワラバトの低音パターン、さらにカラスバトの重低音が代表例です。

とくにカラスバトは体が大きく、海沿いの広葉樹林などでウッウーに近い響きを出します。

市街地で耳にしやすいのは、建物周縁で休息するカワラバトや、樹上で静かに佇むキジバトが発する低音パートです。

一方、アオバトはアオーに近い笛のような音色を出すため、同じ低音でも印象が異なります。シラコバトやキンバトは地域性が強く、聞ける場面が限られます。

主要種と代表的な鳴き声の目安(現地観察向け)

| 種名 | よく聞く鳴き声の例 | 主な環境の目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| カワラバト | クルックー、ウーウー | 駅前、公園、建物の外周 | 都市部で最も目立つ |

| キジバト | デーデーポッポー、低音 | 樹木のある住宅地や社寺林 | 警戒心はやや強め |

| アオバト | アオーアオー | 広葉樹林、海岸近く | 海水や温泉水を飲む行動がある |

| シラコバト | クックー、ウーッ | 関東北東部など地域限定 | 天然記念物として知られる |

| カラスバト | ウッウー | 本州中部以南の広葉樹林 | 低く太い声で識別しやすい |

| キンバト | ホッホロロ、ホーホー | 沖縄地方の一部島しょ部 | 小型で色彩が鮮やか |

※記載は現場観察での目安です。個体差や環境で変わります。

ウーウーと鳴くのはどんな時

低音のウーウーは、次の行動シーンで現れやすいと考えられます。

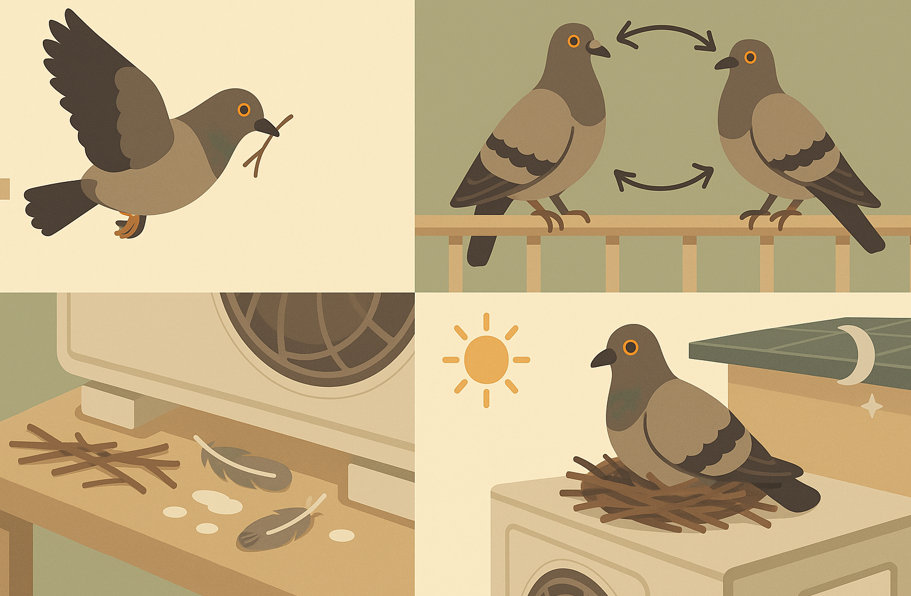

まず、求愛アピールです。オスが胸を膨らませて歩き回りながら低音を響かせ、メスの注意を引きます。

次に、縄張りの主張です。お気に入りの休息場所や採餌地点を守るため、近くの個体に存在を伝えます。さらに、巣作りの適地をパートナーに知らせる際にも、落ち着いた低音で呼びかける様子が観察されます。

これらの場面が重なる春から秋にかけては、同じ場所で鳴き声が継続する傾向が強まり、朝夕の静かな時間帯ほど耳につきやすくなります。

鳩の鳴き声には他にどんなのがある

鳩の音声は単純な繰り返しに聞こえますが、役割ごとに使い分けられる複数のパターンがあります。

発声の多くは低めの周波数帯(概ね数百ヘルツからキロヘルツ前後)を主とし、音程・リズム・持続時間の違いで意味が分化します。

ここでは代表的な鳴き方と役割、あわせて発声以外の合図として知られる翼音も整理します。

まず、キジバトのデーデーポッポーは等間隔のリズムを伴う反復パターンで、遠達性が高いのが特徴です。

一定テンポで数回〜十数回を一単位として繰り返し、周囲への存在提示やパートナーへのアピールに結びつきます。

カワラバト(ドバト)のクルックーはフレーズ長が短く、近距離のコミュニケーションや自己アピールに向いた柔らかい響きが目立ちます。

いずれも姿勢を大きく見せる行動(胸を膨らませる、首を上下させる)と同時に出されることが多く、視覚信号と音声信号の併用で効果を高めています。

ヒナのピーピーは高音域の短い連続音で、給餌要求のサインとして機能します。

巣の近傍でこの声が繰り返される場合、親鳥が頻繁に往復する行動と組み合わさって観察されることが多く、営巣の有無を推測する材料になります。

なお、同じ高音でも警戒時の短い鋭い声や、接近個体への注意喚起の小声など、文脈に応じたバリエーションが存在します。

発声以外の合図として重要なのが翼音です。

飛び立ち時に強く羽ばたいて発生するウィングクラップ(翼を大きく打ち鳴らす音)は、群れに対する注意喚起として働きます。

さらに、羽根の形状や羽ばたきの位相によって生じるウィングホイッスル(笛様の連続音)は、警戒飛行中に継続して聞こえる場合があり、非発声的なアラームの役割を担うと報告されています。

ロックピジョン(カワラバト)では、離陸時のダウンストローク後半におよそ700ヘルツ前後のトーンを生むことが実験的に示されており、翼の一次風切羽が音源として寄与する知見が提示されています。(出典:Journal of Experimental Biology 論文 “Specialized primary feathers produce tonal sounds during flight in rock pigeons (Columba livia)” )

下表は、よく観察される鳴き声・翼音と想定される目的、聞こえ方の要点を整理したものです。数値は一般的な傾向を示した目安で、個体差や環境条件によって変動します。

| 種別 | 代表的な音の印象 | 主な目的・文脈 | よく目立つ時間帯の傾向 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| デーデーポッポー(キジバト) | 中低音の律動的反復 | 求愛・存在提示・縄張りの主張 | 夜明け前後・朝 | リズムが整い遠くまで届きやすい |

| クルックー(カワラバト) | 低めで柔らかい短いフレーズ | 近距離コミュニケーション・自己アピール | 一日中(とくに朝夕) | 姿勢誇示や首の動きと同時に出やすい |

| ピーピー(ヒナ) | 高音の短い連続 | 給餌要求 | 日中(親鳥の給餌時) | 巣の存在推定の手掛かり |

| 警戒の短音(成鳥) | 短く鋭い音 | 警戒・注意喚起 | 外乱発生直後 | 周囲の個体の動きと連動 |

| ウィングクラップ(翼音) | 乾いた打音 | 飛び立ち時の警戒合図 | 脅威察知時 | 羽ばたきの強い上昇局面で顕著 |

| ウィングホイッスル(翼音) | 笛様の連続トーン | 警戒飛行中の非発声アラーム | 飛行継続中 | 一次風切羽の共鳴によるトーンが報告 |

朝に鳴き声がよく響くのは、鳥の活動開始と環境音の少なさが重なるためです。乾いた空気や風の弱い条件では音の減衰が小さくなり、一定テンポの反復音が背景から浮かび上がります。

これらの要因がそろうと、同じ音量でも実際より大きく感じられることがあり、騒音対策と合わせた行動の見直しが有効になります。

鳴き声は単独の指標ではなく、出現頻度、滞在時間、巣材の持ち込みといった行動のセットで解釈するのが正確です。

低音の反復が同じ場所で継続し、朝夕の在室が長くなる場合は、営巣ステージへの移行が近い可能性が高まります。

被害の拡大を避けるには、早期の清掃と物理的な侵入阻止を検討するのが現実的です。

朝に鳴き声が気になるのはなぜ

朝方は車などの生活騒音が少なく、空気も乾いて音が遠くまで届きやすくなります。

鳩自身も夜明けとともに活動へ切り替わり、体力が回復しているため発声が増えがちです。

とくに日の出前後は求愛や縄張りアピールが集中し、一定の間隔で鳴き続けるため、室内でも目立って聞こえます。

以上の環境要因と行動サイクルが重なることで、朝は鳩の声が強く感じられるというわけです。

巣作りの兆候と見分け方

巣作りが始まると、以下の変化が見られます。

特定の手すりや機器上を繰り返し往復する、同じ場所で長い時間休む、小枝や藁のような素材をくわえて運ぶ、同じ個体がペアで現れる、といった行動です。

鳴き声も局所的に増え、朝夕の滞在時間が長くなります。

ベランダでは、手すりや室外機上に細い枝や羽毛、白い粉状のフンが増えるのが初期サインです。

この段階で対策を始めると、居つかれるリスクを下げられます。

放置するとフンの堆積が進み、臭気や衛生面の問題が拡大します。

公的機関の情報では、乾燥したフンや羽毛片はアレルギーや感染症リスクに関連するとされていますので、掃除時は手袋やマスクの着用が推奨されています。

鳩の鳴き声「ウーウー」の意味と対策

鳩の鳴き声で困ったら

鳩の鳴き声以外にも注意

自力対策と法令の基本

専門業者に相談すべき場面

鳩の鳴き声で困ったら

まずは被害状況を見極めます。

単発の通過なのか、同じ場所で繰り返す滞在なのかで方針が変わります。

滞在が増えている場合は、居心地のよい足場や隙間があるはずです。

手すりや梁の幅、室外機の上面、ソーラーパネル下など、停まりやすい場所を特定し、物理的に使いにくくします。

生活騒音の少ない早朝は鳴き声が通りやすいため、睡眠環境の工夫も効果があります。

遮音カーテンや耳栓の併用、寝室の位置変更など、即効性のある対処で負担を下げつつ、根本対策を並行させてください。

初期段階での迅速な対応が、居つきを防ぐ最善の方法です。

素材の持続性や見た目の許容範囲、住宅規約なども考慮しながら道具を選びましょう。

鳩の鳴き声以外にも注意

鳩による影響は鳴き声だけではありません。フンの堆積は悪臭や景観の低下、金属部材の腐食につながるとされています。

各自治体の衛生情報では、乾燥したフンの粉じんを吸い込むことでアレルギー症状や感染症に関連するおそれがあると案内されることがあります。

掃除の際は、濡らして舞い上がりを抑え、手袋とマスクを着用する方法が推奨されると説明されています。

また、フンはゴキブリなどの餌源になりやすく、二次的に害虫が寄るリスクも指摘されています。

巣材に潜むノミやダニが室内に入り込む事例もあるため、早い段階での排除と清掃が安心につながります。

自力対策と法令の基本

自力での防除は、物理的に停まれない・入り込めない環境づくりが基本です。代表的には次のような手段があります。

・防鳥ネットでベランダ開口を覆い、侵入経路を封じる

・金属または樹脂のスパイクで手すりや梁を停まりにくくする

・細いワイヤーや張り糸で着地動作を不安定にする

・においや触感で嫌がらせるタイプの忌避剤を併用する

・猛禽類モデルなどの視覚的おどしは慣れが早いため、固定し続けず位置や種類を入れ替える

集合住宅では管理規約や景観配慮が必要です。施工時の落下・転倒・感電のリスクもあるため、高所や複雑な配線を伴う場合は無理をしないでください。

法令面では、鳥獣保護管理法の対象となるため、傷つけたり、卵やヒナがある巣を許可なく撤去したりする行為は認められていないとされています。

清掃や防除は、産卵前の初期段階に着手することが現実的です。対応の可否が不明な場合は、自治体や専門業者に確認する方法が安全です。

専門業者に相談すべき場面

次のような状況では早めの専門相談が安心です。

・朝晩のウーウーやデーデーポッポーが同一地点で継続している

・巣材やフンが増え、清掃しても短期間で再発する

・高所や外壁の凹部、ソーラーパネル下など自力で届かない

・卵やヒナが確認され、法令配慮が必要になった

・工場や商業施設で衛生基準や景観維持が求められる

専門業者は現場の構造と習性の両面から最適解を設計します。

ネットやスパイクの素材選定、固定方法、排水や避難経路への影響確認など、施工品質が長期効果を左右します。

見積もり時は、施工範囲、使用資材、想定耐久年数、再発時の対応、清掃と消毒の範囲を具体的に確認すると比較検討しやすくなります。

とりわけ、姿を見る機会が増え、朝晩に鳴き声が強まってきたら巣作りの前兆である可能性が高まります。この段階で相談しておくと、法令に配慮しながら被害拡大を抑えられます。

鳩の鳴き声「ウーウー」の意味と種類別の違いと対処法を解説:まとめ

この記事のまとめです。

- ウーウーは求愛や縄張り主張などの行動サイン

- 朝夕に増えるのは静寂と活動開始が重なるため

- 同じ場所での継続は巣作り開始の兆候になり得る

- 種により声色が異なり識別の手がかりになる

- キジバトはテンポのよい反復で遠くまで響く

- カワラバトの低音は近距離コミュニケーション向き

- カラスバトは野太い低音で森林域に多い

- ヒナの高音は給餌要求のサインとして有用

- 翼音は仲間への警戒合図として機能する

- ベランダの枝や粉状のフンは初期サイン

- 防鳥ネットやスパイクで足場をなくすのが基本

- 掃除は濡らして粉じんを抑える方法が推奨される

- 法令上卵やヒナのある巣の扱いには注意が必要

- 高所や複雑な場所は専門施工で安全性を確保

関連記事

- 鳩にゴキジェットは効く?法的注意と再発防止の最適解ガイド

- 鳩にハイターをかける是非を検証|清掃方法と法令上の注意点

- 鳩の卵1個を見つけたら?衛生・騒音・腐食リスクと安全な対処法

- 鳩は巣作りが下手に見える理由と営巣時期、住宅での予防ガイド

- 鳩にポップコーンの疑問解消:与える前に知る基礎知識と実践策

- 鳩に毒餌は使えない!法令遵守で進める防除と予防策を完全解説

- 鳩は絶滅してほしいと感じた人へ現実的対策と法律の基礎知識

- 鳩が汚い理由と危険性:衛生リスクと掃除方法・予防策を徹底解説

- 鳩を飼う前に知る基本と飼い方ガイド|法律と飼育のポイント

- 鳩で茶色と白の個体の出現背景と識別・観察ポイントを徹底解説

- 鳩が気持ち悪いと思う理由と対処法:音とにおい対策と業者選びのコツ

- 鳩を食べる国はどこ?地域分布・料理・法律と栄養の基礎を網羅

- 鳩を触ると病気になる?家庭でできる清掃手順と予防策を完全解説