ヘビの嗅覚について詳しく知りたい方に向けて、その仕組みや特徴を基礎から応用まで丁寧に解説します。

多くの人が抱く「ヘビに嗅覚はあるのか」「どのように匂いを感じ取っているのか」といった疑問を出発点に、舌の動きやヤコブソン器官、ピット器官などの感覚器官の働きをわかりやすく整理します。

さらに、嗅覚と視覚・聴覚の関係、匂いがヘビの行動に与える影響、そして飼育環境での注意点までを幅広く取り上げます。

科学的な研究成果と観察に基づき、読後にはヘビの世界をこれまでより立体的に理解できる構成でお伝えします。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ヘビの匂い検知メカニズムと器官の役割

- 嗅覚と視覚・聴覚・赤外線感知の関係性

- 研究で示された自己認知の示唆

- 飼育環境で避けたい匂い

ヘビの嗅覚の仕組み

ヘビに嗅覚はある?

ヘビはどうやって匂いを嗅いでる?

ヤコブソン器官と舌の役割

ピット器官と赤外線感知

ヘビに聴覚はある?

ヘビに嗅覚はある?

ヘビは高度に発達した嗅覚を備えており、鼻腔の嗅上皮だけでなく、口蓋に開口する鋤鼻器(ヤコブソン器官)が匂いの解析の中核を担います。

鋤鼻器は、空気中や地表に残る微量な化学物質を検出し、餌動物の通過痕や同種個体のフェロモン、捕食者由来の警戒シグナルなど、多層的な匂い情報を意味づけして処理します。

視覚が動体認識に偏りがちで、外耳が退化しているという感覚面の制約を、嗅覚が補完する形です。

この嗅覚は単に「匂いの有無」を知るだけではありません。

鋤鼻器は左右に一対あるため、濃度勾配を比較しやすく、匂い源のおおよその方向を推定できます。

これにより、草むらのように気流が乱れる環境でも、獲物が通過した直後に残る微弱な痕跡をたどる行動が可能になります。

さらに、繁殖期には性フェロモンの識別・追跡に関与し、適切な相手への接近や交尾機会の最適化にも寄与します。

加えて、匂いの自己識別に関する研究報告も蓄積が進み、同腹個体や同じ餌条件の個体が残した匂いと、自身の匂いを区別できる可能性が示されています。

これは鏡像認知とは異なりますが、化学的プロフィールとしての「自分」を扱う能力の一端を示すものです。

以上のように、ヘビにおける嗅覚は、採餌・回避・繁殖・移動といった生存戦略の意思決定を幅広く支える基盤だといえます。

ヘビはどうやって匂いを嗅いでる?

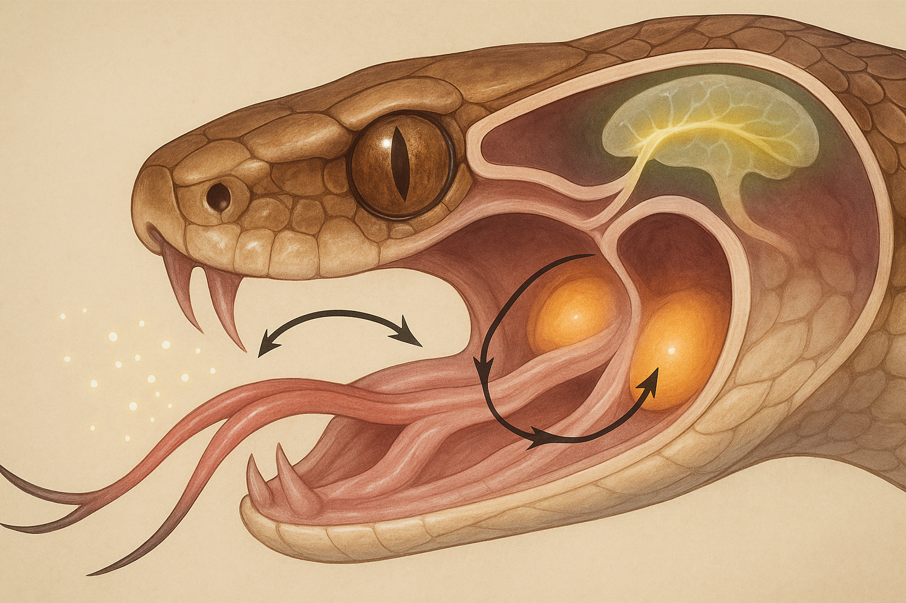

ヘビは舌を素早く出し入れして空気や基質(地面・葉・岩肌)から匂い粒子をサンプリングし、舌先に付着させます。

二又の舌は左右独立に粒子を運搬し、回収時に口蓋の左右一対の鋤鼻器へ精密に挿入されます。

鋤鼻器の上皮で受容細胞が化学シグナルを電気信号へ変換し、その情報が脳の補嗅球に送られて解析されます。

左右の入力を比較することで、匂いの濃い側・薄い側の差分(化学的トロポタキシス)を取り出し、匂い源への進行方向を更新していきます。

この仕組みには、いくつかの工夫が重ねられています。

第一に、二又の舌という形態そのものが空間サンプリングの精度を高め、匂いの濃度差を検出しやすくします。

第二に、舌の運動は単なる「出し入れ」ではなく、微妙な振幅とリズムで周囲の層流・乱流を切り分け、粒子の回収効率を最適化します。

第三に、鼻腔の嗅覚経路と鋤鼻器の経路が統合され、履歴としての匂いの軌跡と、その場の最新の匂い状況が突き合わせられます。

これにより、獲物の進行方向や個体識別、フェロモン源の特定など、異なる時間スケールの情報をつなぎ合わせた探索が可能になります。

行動面では、匂い濃度が上がる方向に進むだけでなく、左右のサンプリング結果をもとにジグザグに軌道修正しながら最短経路で接近する様子が観察されます。

濃度差が小さい場面ではサンプリング頻度(舌の出し入れ回数)を高め、情報量を稼ぐことで不確実性を下げます。

濃度差が大きい場面では、頻度を落としても確信度が維持できるため、エネルギー消費を抑えつつ効率よく移動できます。

この柔軟なサンプリング戦略が、複雑な匂い環境での高い追跡成功率を支えています

ヤコブソン器官と舌の役割

ヤコブソン器官は揮発性や半揮発性の化学物質を検知し、捕食や繁殖に結びつく意味解釈を担います。

二又の舌はサンプリングの精度を高め、微妙な濃度差を空間情報に変換します。

これにより、例えば草むらの複雑な匂い環境でも、獲物の通過直後に残る微弱な痕跡をたどれます。フェロモンの識別にも長け、性成熟や繁殖期の同期を行動レベルで調整できる点が大きな利点です。

嗅覚経路の冗長性と分業性が、視覚頼みの捕食者とは異なる戦略を可能にしています。

ピット器官と赤外線感知

一部のヘビは顔面にピット器官を備え、恒温動物が発する熱放射を検知します。

これは匂いとは別系統のセンサーですが、脳内で視覚情報と重ね合わせ、暗所や繁茂した植生内でも獲物の輪郭を描くように把握します。

嗅覚が「何がどこを通ったか」を示唆し、ピット器官が「いまどこにいるか」を即時的に示すため、両者の統合により攻撃の成功率が上がります。

匂いの履歴と熱の現在位置という時間軸の異なる手掛かりを組み合わせる点が、ヘビの感覚世界の特徴です。

ヘビに聴覚はある?

空気を介した音圧を効率よく集める外耳や鼓膜は備えていませんが、頭骨や下顎を介する骨伝導と、腹面や体側から伝わる地面振動の検出により、低周波中心の情報を内耳へ伝える仕組みを持ちます。

具体的には、下顎骨が四角骨(クアドレート)を経由してアブミ骨(耳小骨)に連結し、頭部全体が微小に振動すると、その機械的エネルギーが卵円窓から内耳へ伝わります。

この経路は、耳介や鼓膜がない代わりに音圧ではなく振動(粒子速度成分)を主手掛かりとして活用する、非鼓膜型の聴取様式です。

検出の中心となる帯域は、おおむね数十~数百ヘルツの低周波域に分布し、地面や基質を伝わる微小な振動の変化に対して感度を発揮します。

野外・実験室双方の観察では、足音に相当する基質振動や、近接した物体の接触・衝突に起因する低周波成分に敏感に反応し、探索や警戒の行動に移ることが報告されています。

空気伝搬音についても、音圧そのものではなく、音場で頭部が受ける微小な機械振動を骨伝導として取り込み、内耳で神経応答を引き起こす可能性が示されています。

この「振動中心の聴取」は、嗅覚や赤外線感知(ピット器官)と組み合わさることで真価を発揮します。

たとえば、匂いが示す大まかな進行方向に向かいながら、地面振動で距離感や接近速度を微調整する、という分業が起きます。

視覚が利きにくい暗所や複雑な植生下でも、基質振動は遮られにくいため、移動中の獲物や接近する捕食者の存在を早期に把握しやすくなります。

結果として、ヘビの感覚統合は、匂い(何がどこを通ったか)、熱(いまどこにいるか)、振動(どのくらいの速度と距離か)という異なる物理量を重ね合わせ、不確実な環境での意思決定を下支えします。

補足として、行動生理の観点では、低周波刺激が弱い場合に頭部や体幹の微小な姿勢調整を繰り返し、信号対雑音比を高める反応が観察されます。

逆に強い振動刺激下では過剰反応(逃避・フリーズ)が優先され、採餌や探索を一時停止する傾向があります。

これらは、骨伝導経路が「距離と規模」をおおまかに見積もるための実用的な指標として働いていることを示唆します。

| 経路・モード | 主な入力 | 得意な帯域 | 強み | 限界 |

|---|---|---|---|---|

| 基質振動(地面伝搬) | 地表の粒子速度 | 数十〜数百Hz | 暗所でも到来方向と距離感の推定に有利 | 固い地面で遠方減衰が早い |

| 骨伝導(空気音場由来) | 頭部・下顎の機械振動 | 低周波中心 | 外耳なしでも空気音場の存在に反応可能 | 音圧そのものの細かな周波数分解は不得手 |

| 空気音圧(鼓膜経路) | 音圧差 | 高〜中周波 | ヘビでは構造的に非効率 | 構造的に欠如(外耳・鼓膜がない) |

音を「聞く」というより、接地面や頭骨を介した世界の微振動を「読み取る」感覚に近いと考えると、ヘビの行動の多くが理解しやすくなります。

嗅覚と同様、振動もまた、見えない環境情報を瞬時に言語化せずに判断へつなぐ、高効率な入力チャンネルとして機能しています。

研究で見るヘビの嗅覚

ヘビは目が悪い?

ヘビが苦手な匂いは?

自己認知と化学的手がかり

飼育環境で匂いへ配慮

ヘビは目が悪い?

多くの種類で視力は限定的で、動体検知に偏る傾向があります。

眼は透明な鱗で覆われ瞬きをせず、両眼視による立体視も弱めです。

その穴を埋めるのが嗅覚と赤外線感知で、化学情報と熱情報を重ねることで立体把握に近い機能を獲得しています。

とりわけ薄暗い環境や夜行性の生活では、匂いの履歴が経路選択の道標となり、視覚は補助的な役割に回ります。

| 感覚 | 強み | 苦手な状況 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| 嗅覚・ヤコブソン器官 | 微量な痕跡を追跡 | 強い人工臭で飽和 | 獲物探索・個体識別 |

| ピット器官(赤外線) | 暗所でも熱源検知 | 外気温と熱差が小さい | 捕食直前の位置特定 |

| 視覚 | 動きに反応しやすい | 静止物体の識別 | 接近時の方向合わせ |

| 振動感知 | 地面経由で広く感知 | 空中音の把握 | 危険察知・距離感調整 |

ヘビが苦手な匂いは?

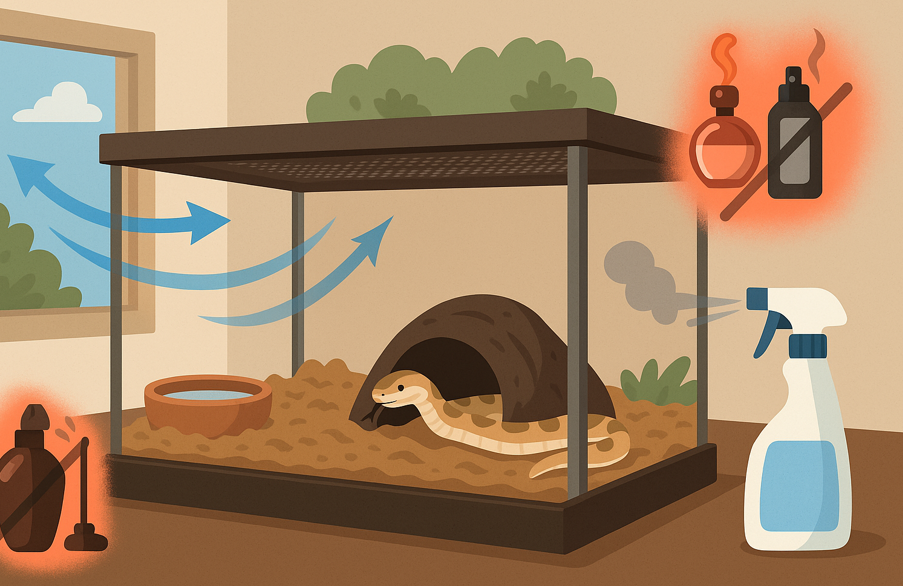

強い香水や溶剤、合成芳香剤など、揮発性化合物を多量に含む人工的で刺激の強い匂いは、ストレス反応を引き起こしやすいと考えられます。

ヘビは鼻腔の嗅上皮に加えて鋤鼻器で匂い分子を読み取り、行動判断の多くを化学情報に依存します。

そのため、空間に濃度の高い香料が充満すると、受容体のダイナミックレンジを超えて一時的な飽和や順応が起き、採餌に必要な微弱な手掛かり(獲物やフェロモンの痕跡)が相対的に検出しにくくなります。

視覚や外耳に頼りにくい感覚構成を持つヘビでは、この「匂いのノイズ」が探索や学習の効率を大きく下げる要因になり得ます。

実務的には、香水・整髪料・アロマオイル・お香・室内芳香剤・タバコや加熱式タバコの煙・強力な洗浄剤や溶剤(塩素系、フェノール系、クレゾール系など)の使用が問題になりやすく、急な環境変化と組み合わさると落ち着きのなさ、物陰への退避、舌の出し入れ頻度の低下、給餌拒否といった行動変化が現れることがあります。

とくにフェノール系消毒剤は爬虫類に有害となり得るため避けるべきとされ、ケージ清掃は基本的に石けん水と十分なすすぎで対応し、必要に応じて希釈した次亜塩素酸ナトリウムを完全に洗い流す方法が推奨されます。(出典:MSD獣医マニュアル Management and Husbandry of Reptiles)

飼育環境では、強い人工香の持ち込みを控え、無香料の洗剤や柔軟剤を選ぶ、散布型の芳香・消臭剤やエアロゾル製品を使用しない、来客やメンテナンス作業の前後は十分に換気する、といった運用が安全側に働きます。

さらに、ケージ周辺は空気のよどみと過度な匂いの滞留を避けつつ、換気で温湿度勾配を壊しすぎない配置に調整すると、嗅覚に依存する生活リズムを保ちやすくなります。

自然界に存在しないほど濃い香りを避け、匂い環境の信号対雑音比を高く保つことが、ヘビの安定した採餌と行動の維持に直結します。

自己認知と化学的手がかり

匂いの自己識別に関する研究では、同腹個体や同じ餌条件の個体が残す化学的痕跡と、自身の痕跡を区別できる示唆が報告されています。

これは鏡像認知とは異なる枠組みですが、化学的な意味での「自分らしさ」を扱う能力が存在する可能性を示します。

社会的行動の少ない種でも、繁殖やテリトリー利用において、個体ごとの匂い署名を読み解くことが行動選択に影響すると考えられます。

嗅覚の解像度が高いからこそ成立する適応といえます。

飼育環境で匂いへ配慮

飼育では匂いの管理が日々の安定に直結します。

清掃時は残り香が強すぎない洗浄手段を選び、ケージ内の基材やシェルターは新素材の匂い抜きを済ませてから導入します。

給餌では餌の匂いを適切に提示し、誤認を避けるために手指の匂いを中立化してから扱うと安全性が高まります。

移動やレイアウト変更の際は、個体が慣れた自分の匂いを一部残すことで、探索行動が滑らかになりストレス反応が抑えられる場合があります。

嗅覚中心の世界観を前提とした運用が鍵となります。

ヘビの嗅覚の驚くべき仕組みと匂い・聴覚・視覚の連携メカニズム:まとめ

この記事のまとめです。

- ヘビは嗅覚と鋤鼻器が発達し匂い情報を主軸に行動する

- 舌の二又構造で左右差を取り匂い源の方向を推定できる

- ヤコブソン器官は獲物やフェロモンの意味解釈を担っている

- ピット器官は熱情報を補い暗所でも獲物の位置を把握できる

- 視覚は動体検知寄りで嗅覚や赤外線感知が弱点を補っている

- 外耳がないが振動感知で環境変化を捉え行動に活かしている

- 強い人工的な匂いはストレス要因になり挙動を乱しやすい

- 匂いの自己識別が示唆され個体の化学署名を読み分けている

- 匂いと熱の統合処理で追跡から捕食までの精度が高まっている

- 給餌や清掃では匂いの管理が安全性と採餌安定に直結する

- レイアウト変更時に自分の匂いを残すと適応が進みやすい

- 嗅覚は捕食者回避や繁殖など多岐の意思決定を支えている

- 鼻腔の嗅覚と鋤鼻器の分業で情報処理の冗長性が確保される

- 環境の匂いが飽和すると有用信号の抽出が難しくなる

- ヘビの嗅覚の理解は観察と飼育運用の質を高める基盤になる