ネズミ捕りに引っかかったネズミが生きてる状況に直面すると、罠にかかったネズミはいつまで生きてるのか?どの処理方法が最善なのか?といった疑問が生じます。

焦りや不安のなかでも、衛生と安全を最優先に、法令や地域ルールに配慮した判断が求められます。

本記事では、現場で必要な初動の考え方から、処理後の衛生管理、再発防止策、専門業者への依頼の是非までを整理して解説します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ネズミが生きている場合の初動判断のポイント

- トラップの種類と状況別の留意点

- 衛生と安全に配慮した処理と清掃の流れ

- 専門業者へ依頼する基準と費用の目安

ネズミ捕りに引っかかったネズミが生きてる時の初動

ネズミ捕りの種類

罠にかかったネズミはいつまで生きてる

ネズミ捕りを設置する前に考えておくこと

ネズミ捕りに引っかかったネズミの処理方法

ネズミ処理で必要な感染症対策

ネズミ捕りの種類

捕獲手段にはいくつかのタイプがあり、目的と設置環境によって適不適が分かれます。特性を把握せずに設置すると誤捕獲や二次被害が生じやすくなります。

| 種類 | 仕組み・目的 | 主な留意点 |

|---|---|---|

| 粘着シート | 粘着で動きを封じる | 苦痛が長引きやすい。誤捕獲・二次汚染に注意 |

| バネ式トラップ | 機械的に即時制圧 | 設置位置と安全管理が鍵。誤作動や怪我に留意 |

| 生け捕りカゴ | 生体捕獲 | 早期の対応が必須。放置は虐待や悪臭の原因 |

| 電気式トラップ | 通電で短時間制圧 | 取扱説明への厳密な遵守が必要。感電リスク管理 |

| 殺鼠剤(毒餌) | 摂取後に致死性 | 屋内での使用は遺骸の見失い・悪臭・二次中毒に注意 |

選定にあたっては、居住者やペットの安全、設置場所の通行頻度、清掃のしやすさを総合的に検討します。

罠にかかったネズミはいつまで生きてる?

トラップの種類、設置環境、個体の体力や年齢など複数の要因が重なり、生存時間には幅があります。

一般家庭で遭遇する主なケースでは、低温や脱水、強いストレス反応により短時間で衰弱する場合がある一方、室温が安定し水分源が近いと数時間以上動き続ける例も見られると考えられます。

放置が長引くほど苦痛と二次被害のリスクが増すため、現場では時間経過を待つのではなく、衛生と安全を最優先に早期の方針決定が大切です。

生存時間に影響する主な要因

ネズミの生理は体表面積が大きく代謝が高いため、水分と熱の喪失に弱いとされます。次のような条件で生存時間は短縮または延長する可能性があります。

- 環境温度と湿度:低温や乾燥は低体温と脱水を促し、衰弱を早めやすい一方、温暖で水分が得られる環境では持続時間が延びる傾向があります

- ストレスと外傷:拘束に伴うストレス反応、外傷、内出血はショックを増悪させ、活動停止までの時間を短くする場合があります

- 個体差:幼獣や高齢個体、栄養状態が悪い個体は耐性が低いとされ、同条件でも短時間で弱る可能性があります

- 併発要因:粘着剤の誤飲、過度のもがきによる筋損傷、低酸素など複合要因で急速に状態が悪化することがあります

トラップ別の典型的な傾向(目安)

下表は家庭で用いられる代表的トラップにおける「生存の傾向」を技術的観点から整理したものです。数値は個体差と環境要因で大きく変動するため、あくまで判断材料の枠組みとして利用してください。

| トラップの種類 | 作用機序 | 生存の傾向(目安) | 補足リスク |

|---|---|---|---|

| 粘着シート | 強粘着で四肢を拘束 | 数十分〜数時間以上に及ぶ例がある | もがきによる外傷・誤飲、ダニや病原体の拡散 |

| バネ式 | 機械的衝撃で致命傷を与える | 重大損傷時は短時間で動かなくなる傾向 | 誤作動・不完全作動時は苦痛が長引く |

| 生け捕りカゴ | 物理的に閉じ込める | 水・餌がなければ数時間〜半日で衰弱し得る | 放置で脱水・低体温・鳴き声による近隣影響 |

| 電気式 | 高電圧で短時間に制圧 | 適正作動なら動作停止は速い傾向 | 取り扱い不備で感電・不完全作動の懸念 |

※上記は一般的傾向であり、環境や個体差により大きく変動します。確実な数値化は困難です。

ネズミ捕りを設置する前に考えておくこと

設置前の検討が成否を左右します。

まず、侵入経路の封鎖計画が用意できていない状態で捕獲だけを行うと再発しやすく、死骸や排泄物による衛生問題が残る傾向があります。

子どもやペットのいる家庭では誤捕獲・接触リスクを最小化する配置が欠かせません。

また、地域の動物関連規定や廃棄ルールへの適合も見逃せません。

住宅密集地では近隣への臭気や鳴き声の影響も考慮が必要です。

心理的負担が大きい場面になるため、想定される対応の流れ(保護具、処理手順、消毒、廃棄物処理)を事前に可視化しておくと混乱を減らせます。

ネズミ捕りに引っかかったネズミの処理方法

ネズミの処理は衛生、法令順守、安全確保の三点を同時に満たす必要があります。

屋内環境では糞尿や体液に由来する病原体曝露、ダニ・ノミなど外部寄生虫の拡散、咬傷による外傷リスクが重なりやすく、即興的な対応は事故につながりかねません。

作業の可否を判断する前に、誰が、どの場所で、どの方法・装備で、どのルートで廃棄まで完了させるかを具体化してから着手することが肝要です。

生体が確認できる場合、可能であれば専門業者へ連絡し、適正な手順で回収・処理してもらうのが確実です。

自治体に相談窓口や持込み・回収の指針がある地域もあります。

地域ルールに従う対応を優先し、独断で屋外放逐や不適切な廃棄を行わないようにしてください。

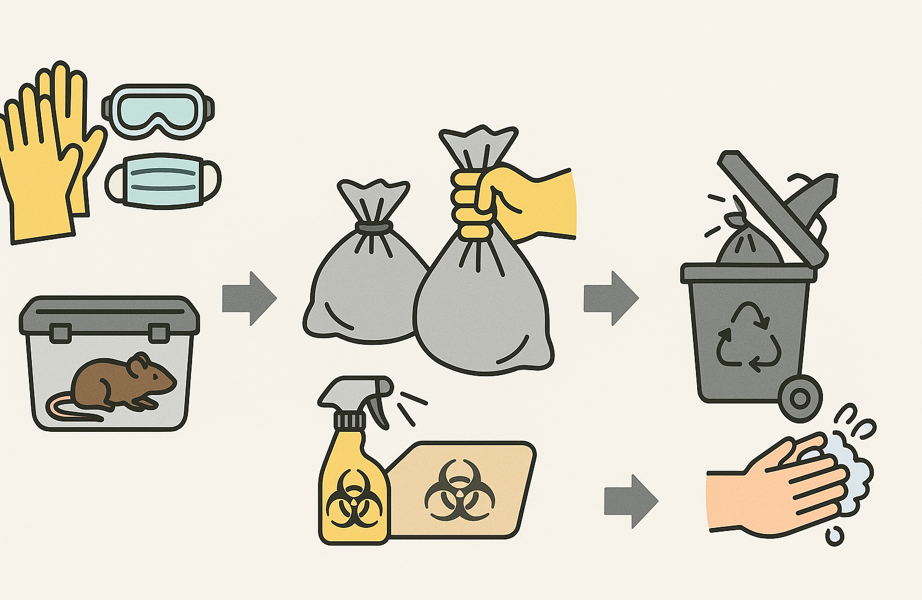

個人で対応する場合は、厚手の手袋、マスク、保護メガネのほか、長袖の作業着や防水エプロン、靴カバーなどを用意し、飛沫・体液の直接接触と咬傷の回避を最優先に作業動線を整えます。

捕獲器具はできる限り直接触れず、密閉可能な容器に移したうえで二重袋に封緘し、自治体の指示に沿って廃棄します。

器具や周囲の消毒には次亜塩素酸ナトリウムを含む製品の使用が一般的ですが、濃度や手順は製品表示と自治体の案内に必ず従ってください。

苦痛を長引かせない、人道的で合法な処理を選ぶ姿勢が求められます。

対応に迷う、または心理的負担が大きいと感じた時点で業者依頼へ切り替える判断は適切です。

作業前の安全確保とゾーニング

周囲に子どもやペットが立ち入らないよう動線を区切り、換気可能な場合は窓を開けて空気の滞留を避けます。

床や作業台には使い捨ての養生シートを敷き、汚染区域と清潔区域をテープで区分して交差汚染を防ぎます。

スマートフォンや鍵などの私物は清潔区域に置き、作業中の持ち込みを控えます。

個人防護具の選び方と使い方

| 装備 | 目的 | 使用の要点 |

|---|---|---|

| 厚手ニトリル手袋(二重着用) | 体液接触・咬傷対策 | 外側手袋は汚染区域から出る直前に外し廃棄 |

| 使い捨てマスク(不織布) | 飛沫・粉じん低減 | 鼻の隙間をなくし装着、湿ったら交換 |

| 保護メガネまたはフェイスシールド | 眼粘膜保護 | 曇り止め処理で視界確保、作業後に洗浄 |

| 長袖作業着・エプロン | 皮膚汚染の遮断 | 作業後は表面を消毒してから脱衣 |

| 靴カバー | 床面からの汚染拡散防止 | 退出時に外して内側が触れないよう廃棄 |

※皮膚が露出しやすい手首・首元は特に注意し、袖口をテープで留めるなど隙間を減らします。

ネズミ処理で必要な感染症対策

ネズミは病原体や寄生虫を保有している可能性があり、厚生労働省などの公的情報によるとレプトスピラ症、サルモネラ症、ハンタウイルス感染症などのリスクがあるとされています。

これらは排泄物、唾液、体毛、ダニの媒介などを通じて曝露するおそれがあるという情報があります。

対策としては、皮膚の露出を減らす服装、使い捨て手袋とマスクの着用、処理後の手洗い徹底が基本となります。

乾いた糞や巣材は舞い上がると吸入リスクが懸念されるため、事前に消毒液で十分に湿らせてから取り除く方法が各機関の案内で推奨されているとされています。

体調不良が出た場合は医療機関で曝露歴を伝えることが勧められています。

ネズミ捕りに引っかかったネズミが生きてる時の判断

ネズミを処理後にすべき掃除と除菌

ネズミ捕りでのネズミ駆除を一般の人におすすめできない理由

専門業者の対応までの時間と費用の目安

ネズミ駆除の専門業者に駆除を依頼するメリット

ネズミを処理後にすべき掃除と除菌

処理後の環境整備は、再発防止と衛生管理の両面で欠かせません。

まず十分に換気し、巣材や糞尿がある箇所を消毒液で湿らせてから静かに拭き取ります。

ほこりが舞う行為は避け、必要に応じて密閉できる袋に入れて廃棄します。

床や巾木、配線ダクト周りなどの通行ルートは重点的に拭き上げます。

公的機関の案内では、塩素系やアルコール系などの消毒剤を対象物に応じて適切に使い分けるよう示されているとされています。

金属腐食や色落ちの懸念があるため、目立たない場所での試用や十分な水拭きも視野に入れます。

最後に手洗いを行い、使い捨て保護具は密閉して廃棄します。

清掃後は食品やペットフードの保管方法、排水口や配管の隙間、壁の穴など、侵入できる弱点を見直すことが衛生維持の土台となります。

ネズミ捕りでのネズミ駆除を一般の人におすすめできない理由

住まいの衛生と安全を守るためには、単発の捕獲作業だけでなく、建物全体の診断や長期的な再発防止策まで含めた一連の管理が欠かせません。

目に見える個体を一時的に減らしても、巣や侵入経路、餌資源が温存されていれば個体群は回復し、短期間で再侵入が起こりやすくなります。

以下では一般家庭での自己対応が難しい背景を、技術・衛生・法令・コストの観点から整理します。

再侵入を招く個体群動態と行動圏の問題

ネズミは警戒心が強く、通路や餌場、巣の位置関係に基づいて移動を繰り返します。捕獲器を闇雲に設置すると、学習により回避されることが少なくありません。

成熟までのサイクルが短い種類では出産間隔も短く、数匹の取り逃がしが数週間から数か月で元の密度に戻る一因になります。

したがって、通り道の特定、個体群の規模推定、営巣位置の推定といった前段の調査が欠けると、効果は一過性にとどまる可能性が高くなります。

技術的要件が高い診断・施工と運用管理

通り道の見極めや餌場の特定には、擦れ跡、糞の形状・新旧判別、壁面の油汚れ、天井裏の足音や断熱材の散乱など複数の指標を組み合わせる判断が求められます。

さらに、建物構造ごとの封鎖工事では、配管貫通部、床下換気口、サッシのレール下、屋根と外壁の取り合いなど多様な入孔を部材ごとに適切な資材で塞ぐ必要があります。

金網、パンチングメタル、耐齧りシール材、ブラシ付きドアスイープなどを適材適所で用い、最小でも数ミリ単位の隙間管理が要求されます。

これらは点検口の有無や足場の確保、安全帯の使用など施工上の配慮も伴い、家庭の道具立てだけで完遂するのは容易ではありません。

二次被害と衛生管理の難しさ

粘着シートでの誤捕獲により、ペットや有用動物が負傷する事例が想定されます。

屋内で遺骸を見失うと腐敗臭やハエの発生、ダニ・ノミの拡散により居住環境が悪化します。

清掃や消毒は汚染域のゾーニング、個人防護具の着脱手順、適切な消毒薬濃度と接触時間の管理が前提となり、手順の誤りはかえって曝露リスクを高めます。

ネズミが関与する感染症としてレプトスピラ症、ハンタウイルス感染症、サルモネラ症などが挙げられるとされ、齧歯類由来の病原体に対する注意が啓発されています。

安全・法令・動物福祉への配慮

咬傷や飛沫への曝露は破傷風ワクチン歴の確認や創部管理など医療面の判断も関係します。

地域によっては捕獲・廃棄の方法、持ち込みの可否、使用できる薬剤の区分などが細かく定められており、規定外の処理はトラブルの原因になり得ます。

さらに、苦痛を長引かせない人道的な処置の原則を満たすには、迅速な回収・封緘・適正処理までを一貫して行う体制が求められます。

DIYと専門業者の比較(概要)

| 項目 | 自己対応 | 専門業者 |

|---|---|---|

| 診断精度 | 感覚に依存しやすい | 調査機材と経験則で再現性を担保 |

| 捕獲効果 | 一過性になりやすい | 行動解析に基づく設置と多段作戦 |

| 二次被害抑制 | 清掃・消毒にムラが生じやすい | ゾーニングと手順書に沿った衛生管理 |

| 再発防止 | 封鎖が不十分になりがち | 建物別の封鎖工事で長期抑制 |

| 総合コスト | 初期費は低めでも累積しやすい | 初期費は高めでも再侵入率を低減 |

家庭で起こりがちな失敗例

- 通り道から外れた場所への粘着シート大量配置

- 餌資源の管理不足により捕獲効率が低下

- 屋根裏や壁内の遺骸を見失い、長期の臭気問題へ発展

- 侵入孔の一部のみ塞ぎ、別ルートから再侵入を許容

- 清掃前に乾いた粉じんを掃き集め、曝露リスクを増大

包括的対策を提供できる専門業者の価値

専門業者は、初動の現地調査で行動痕跡を面的に把握し、捕獲・清掃・消毒・封鎖工事・再発防止の運用指導までを統合します。

特に封鎖工事は、金属メッシュや耐齧り材の選定、建材との相性、熱伸縮や雨仕舞いの考慮など複合的な知識を必要とします。

さらに、定期点検や保証の枠組みを設けることで、季節や構造変化に応じた微調整が可能になります。

依頼に切り替える目安

- 夜間の物音や糞が複数箇所で継続して確認される

- 乳幼児、高齢者、免疫機能が低下している人、ペットが同居している

- 天井裏や壁内へのアクセスが難しく、封鎖や回収が物理的に困難

- 粘着シートやバネ式を用いても捕獲効率が上がらない

- 清掃・消毒の手順や薬剤管理に不安が残る

以上の点を踏まえると、住環境の安全と中長期の再発防止を重視する場合、包括的な対策を一度に実装できる専門業者への依頼が現実的であり、結果として時間と費用の両面で合理的になると考えられます。

専門業者の対応までの時間と費用の目安

現場では、早期の連絡と現地調査の実施が被害拡大を抑える鍵となります。初回相談から調査までの目安、作業時間、費用感は被害規模や建物構造で変動しますが、参考として下表のようなイメージがあります。

| 項目 | 目安のタイミング・所要 | 費用感の目安 |

|---|---|---|

| 初回相談・概算見積 | 連絡当日〜数日 | 相談無料の事業者が多い |

| 現地調査 | 1〜3日以内に30〜90分 | 0〜1万円台の事例がある |

| 応急処置(回収・応急封鎖) | 当日〜数日 | 数千円〜数万円 |

| 本格駆除(複数回訪問) | 1〜4週間で複数回 | 3万〜10万円以上 |

| 消毒・清掃・再発防止施工 | 駆除と同時または後日 | 1万〜数万円台〜規模次第 |

金額は地域差や建物規模、被害度合い、保証内容で大きく変わるため、相見積もりと作業範囲の明確化が判断の助けになります。

ネズミ駆除の専門業者に駆除を依頼するメリット

専門業者は、個体の捕獲だけでなく、侵入経路の封鎖、餌資源の管理、構造上の弱点の補修まで含めた総合対策を提案します。

現地調査では通行ルートや巣の位置、ダニの付着有無、糞の新旧などを手掛かりに、被害の面で優先順位を設計します。

作業は保護具と専用機材を用いて安全性を確保し、回収後の消毒や清掃、再発防止施工を同一ラインで実行できる点が強みです。

契約に保証が含まれる事例もあり、一定期間内の再侵入に対する再施工が明記されているプランなら安心感が高まります。

作業記録の提供や写真報告がある会社は、透明性の面で評価できます。

心理面の負担を軽減し、住環境の衛生を維持するためにも、専門的な判断と施工を活用する価値は小さくありません。

ネズミ捕りに引っかかったネズミが生きてる時の対応:まとめ

この記事のまとめです。

- 生存時間はトラップと環境で変動し待機は不利

- 粘着や生け捕りは早期対応で苦痛と二次被害を抑える

- 設置前に侵入経路封鎖と安全計画の準備が要となる

- 子どもやペットの誤捕獲を避ける配置と管理が大切

- 処理は保護具着用と密閉廃棄など安全手順が前提

- 消毒剤の選択と表示遵守が衛生維持に直結する

- 乾いた糞は湿らせてから除去する方法が推奨される

- 清掃後は食品と水源管理で餌場を断つことが核心

- 遺骸の見失いは臭気やハエ発生など二次被害を招く

- 個人対応は法令配慮や倫理面の負担が重くなりがち

- 通り道の把握や封鎖工事は専門知識と経験が必要

- 再発防止は捕獲単独より総合対策の方が効果的

- 業者は調査から施工まで一貫対応で時間を短縮

- 見積は範囲と保証を明確化し複数社比較が有効

- 迷ったら無理をせず早めに専門業者に相談する選択が賢明