カラスはなぜ黒い?という問いは、朝夕の街路樹や公園で目にする漆黒の姿に、ふと抱く素朴な疑問から生まれます。

本記事では、羽毛に含まれるメラニン色素と羽表面の微細な構造という二つの視点から、カラスが黒く見える仕組みを丁寧に解きほぐします。

あわせて、カラスの黒は紫外線を防ぐのかという機能面の可能性や、耐久性・衛生面での利点についても、わかりやすく整理します。

さらに、地域や種類によっては黒一色ではない個体や種が存在する事例、アルビノや部分白化といった例外まで踏み込み、誤認しやすい黒い鳥との見分け方の要点もまとめます。

カラスはなぜ黒いのかを出発点に、科学的な背景と文化的な文脈を横断しながら、観察の楽しみが広がる知識をお届けします。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 羽の色と色素の基礎と構造色の仕組み

- 紫外線対策や耐久性など機能面の可能性

- 種や地域による色の違いと見分けの要点

- 神話や文化における黒の意味と受け止め方

カラスはなぜ黒いかを科学で解説

カラスが黒い理由

カラスの黒色の色素の正体

構造色と羽の光沢の仕組み

カラスの黒は紫外線を防ぐ?

メラニンと羽の強度の関係

行動時間とカモフラージュ

カラスが黒い理由

日常で目にする均一な黒は、単なる色の印象ではなく、羽毛内部の微細構造と色素の相乗効果で生まれます。

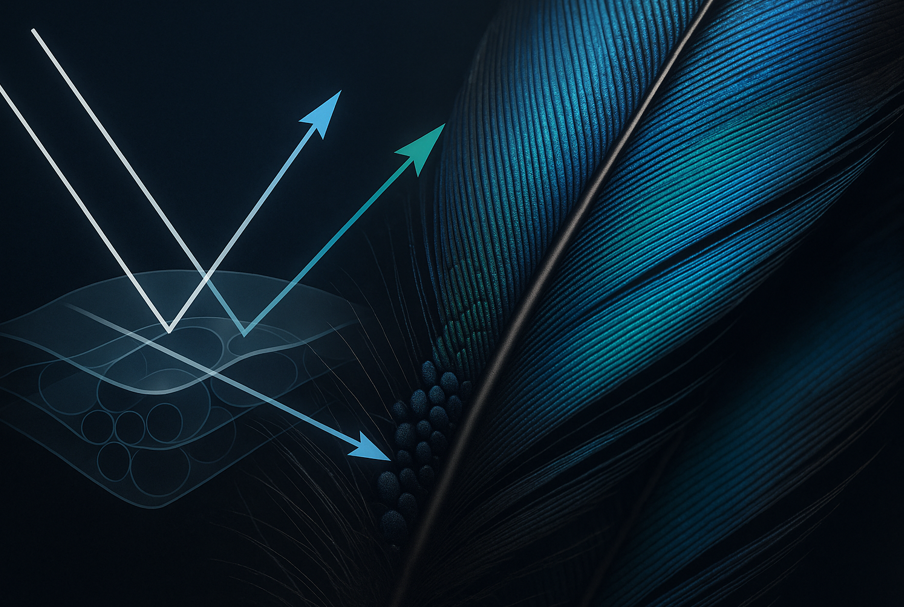

羽毛はケラチンというたんぱく質でできた層状構造と、内部に分散した色素顆粒から成り、入射した光は散乱・干渉・吸収を繰り返します。

その結果、可視光の反射が抑えられ、私たちの目には深い黒として知覚されます。

黒一色に見えながら、日差しの角度や観察方向によって青や緑がかった金属光沢が現れることがあります。

これは羽表面の薄膜状の層(数十〜数百ナノメートルスケール)で生じる光の干渉が原因です。

たとえば、風切羽の表層では、角度依存の反射ピークが可視域の短波長側に現れ、青黒い艶が強調されます。

逆に、拡散光の弱い曇天や逆光では干渉効果が目立たず、よりマットな黒に感じられます。

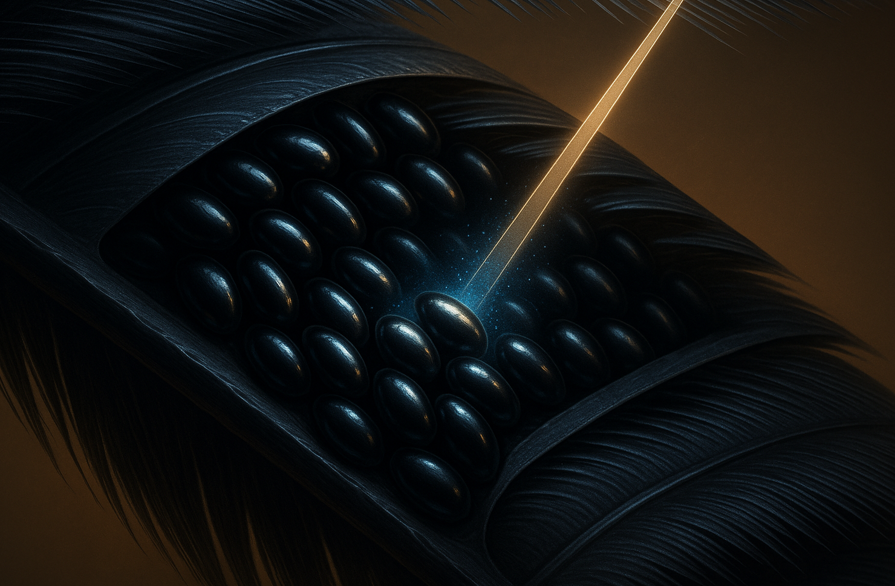

羽毛内部の色素はメラニン顆粒(メラノソーム)として存在します。

典型的な鳥類のメラノソームは長さ約0.3〜1.0マイクロメートル、直径約0.05〜0.2マイクロメートルの楕円体で、羽枝や枝軸の内部に高密度で配列します。

顆粒密度が高いほど入射光の多くが吸収され、見かけの黒さは一段と深まります。

要するに、カラスの黒は「メラニンによる広帯域吸収」と「薄膜・微細凹凸による角度依存反射」が重なった結果と理解できます。

| 要素 | 役割 | 規模の目安 | 視覚への寄与 |

|---|---|---|---|

| メラニン顆粒 | 可視光〜紫外線の広帯域吸収 | 0.05〜1.0μm | 反射低減と黒さの増強 |

| ケラチン層(薄膜) | 干渉・位相差による光沢 | 50〜300nm | 青黒い金属光沢の発現 |

| 表面微細凹凸 | 多重散乱・拡散反射 | 100nm〜数μm | 角度による色調変化 |

構造色の一般的な物理は、鳥類の羽色研究で体系的に示されています。

この枠組みを当てはめると、カラスの黒が単なる塗りつぶしではなく、精巧なマイクロ・ナノ構造と色素の設計によって支えられていることが分かります。

カラスの黒色の色素の正体

カラスの主要な黒色成分はユーメラニンです。

ユーメラニンは可視域から紫外域にかけて連続的に強い吸収を示す性質があり、羽毛の成長期に皮膚のメラノサイトで合成されたメラノソームが羽軸・羽枝の内部へと輸送され、固定されます。

羽毛は角化した組織で、成長後は血流や神経が通らないため、配置されたメラニン顆粒の空間分布がそのまま最終的な色調を決めます。

顆粒のサイズ・形状・配列は発色に影響します。

楕円体のメラノソームが高密度に充填されると、光路長が伸びて吸収が増し、反射スペクトルが全体的に低下して深黒に近づきます。

さらに、羽の表層でメラノソームが規則性を持つと、特定波長の反射ピークが立ち上がり、青みのある光沢を伴う黒へと変化します。これが「黒いのに艶やか」という印象の正体です。

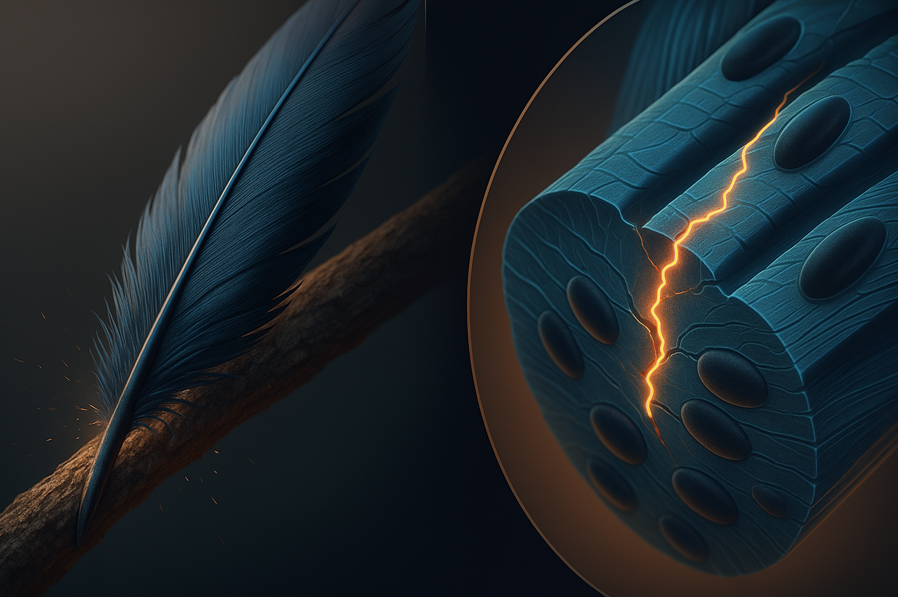

耐久性の観点でもユーメラニンは利点が多いとされます。

酸化や光退色に対して比較的安定で、風切羽の先端など摩耗しやすい部位に濃色が配置される例は、機械的な保護の合理性を示唆します。

都市環境では塵埃や油分の付着が避けにくいものの、黒は汚れの視覚的影響を受けにくく、清掃や整羽によって光沢が戻りやすい点も観察的に整合します。

メラニンの利点

紫外線の吸収により羽組織を保護しやすい

化学的に安定で退色しにくい

抗摩耗性に寄与し、羽の劣化を抑えやすい

これらの性質は、機能面・物理面の両方から説明できます。

ユーメラニンはUV-A/UV-Bを含む広い波長域で光を吸収するため、羽毛内部のケラチン構造への過剰な紫外線到達を抑制します。これは飛翔時に強い日射を受けやすい風切羽の保全にとって理にかなっています。

化学的安定性については、芳香族高分子が不規則に重合したユーメラニンの構造が、光化学的な分解を受けにくいことと関係づけられています。

結果として、季節をまたぐ使用でも色調の維持が期待できます。

抗摩耗性に関しては、メラノソームがケラチン繊維間の微小な空隙を補強するフィラーのように働き、局所的なひっかきや衝突に対する抵抗を高めると解釈できます。

これにより、羽先の裂けやささくれの進行が抑えられ、空力性能の低下を緩やかにします。

総合すると、メラニンは単に「黒く見せる色素」ではなく、紫外線からのシールド、色の長期安定性、機械的な補強という複数の役割を同時に担い、都市や森林など多様な環境に適応するカラスのライフスタイルを支える基盤になっています。

構造色と羽の光沢の仕組み

羽表面にはケラチンでできた微細な層や凹凸があり、光が多重反射・干渉することで青みのある光沢が生まれます。構造色は色素による発色とは異なり、見る角度や光源の位置で色合いが変わります。

カラスで見られる青い艶は、濃いメラニンによる吸収が背景にありつつ、表層の微細構造が特定の波長を強調することで現れます。要するに、黒のベースに薄い膜構造の効果が重なって、青黒い輝きが現れるのです。

カラスの黒は紫外線を防ぐ?

羽毛の黒さは見た目だけの特徴ではなく、光との相互作用という点で明確な機能を持ちます。

可視光に加えて紫外線(UV)も強く吸収する性質があり、羽毛内部のケラチン構造や皮膚表面に到達するUVの量を減らします。

紫外線は波長によって性質が異なり、UVAはおおよそ315〜400nm、UVBは280〜315nmに分けられます。

ユーメラニンを豊富に含む黒い羽は、これらの波長域で連続的に吸収が大きく、結果として羽組織の光化学的損傷や退色の進行を抑える方向に働きます。(出典:国立医学図書館収載・総説論文「Bird Integumentary Melanins」)

紫外線吸収という光学的メリットに加えて、物理学の観点では放射と吸収の関係(キルヒホフの法則)が成り立ちます。

一般に暗色は太陽光を吸収しやすい反面、赤外域を含む熱放射の効率も高く、環境条件次第では「熱しやすく冷めやすい」性質を示します。

直射日光下では体表が上がりやすい一方、日陰に入る、風を受ける、体表の向きを変えるといった行動と組み合わさることで、熱の放散が促進されます。

鳥類の平常体温はおおよそ40〜42℃と高く、体温維持は行動面と解剖学的特性の連携で達成されています。

黒い羽色はこの連携の中で、強い日射時にはUVからの保護、非直射や風通しの良い環境では放熱の助けという、状況依存の役割を担うと考えられます。

感染・劣化への耐性という面でも、メラニンは化学的に安定で酸化・光分解を受けにくい性質が知られています。

羽毛表面に付着する汚れや微生物に対して、濃色部位が摩耗や変質に強いという報告があり、長期の飛翔や整羽行動を通じて外観と機能の維持に寄与します。

これは紫外線そのものの遮蔽効果と独立ではなく、光学的・化学的・機械的な利点が重なり合って総合的な保護性能を形づくっている、と捉えるのが妥当です。

ただし、紫外線防御だけで体温や健康が管理されているわけではありません。

実際の熱バランスは、日陰や樹陰の選好、口を開けての蒸散冷却(いわゆるパンティング)、翼をやや開いての放熱、羽毛の立て下ろしによる断熱調整など、行動的調節とセットで最適化されます。

以上の点を踏まえると、黒い羽色は「単独の万能解」ではなく、環境への柔軟な行動適応と組み合わさることで最大の効果を発揮する性質だと理解できます。

メラニンと羽の強度の関係

メラニン顆粒は、羽のケラチン繊維の間に分散し、局所的に材料強度を高める役割を持つとされます。風雨や飛翔で繰り返し受ける摩耗に対し、メラニンが多い羽は傷みにくい傾向があります。

この性質は、風切羽など重要部位の耐久性向上に寄与します。結果として、長期にわたる飛翔効率の維持や、換羽サイクルまでの性能確保につながる点が実用的な利点です。

行動時間とカモフラージュ

黒は目立つ色と思われがちですが、薄明薄暮や林内の陰影では背景に溶け込みやすくなります。カラスは夜明けや夕方の活動も多く、影のコントラストが強い都市環境でも、黒は輪郭を曖昧にしやすい色です。

さらに群れでの移動時、黒い体色は仲間のシルエット把握に役立つ局面もあります。したがって、捕食回避や採餌効率において黒は不利とは限らず、環境と時間帯によってはむしろ合理的な選択と考えられます。

カラスはなぜ黒いか文化で考察

黒くないカラスはいる?

地域差と種の違いを整理

カラスに似た黒い鳥の見分け

カラスが黒くなった神話の例

黒くないカラスはいる?

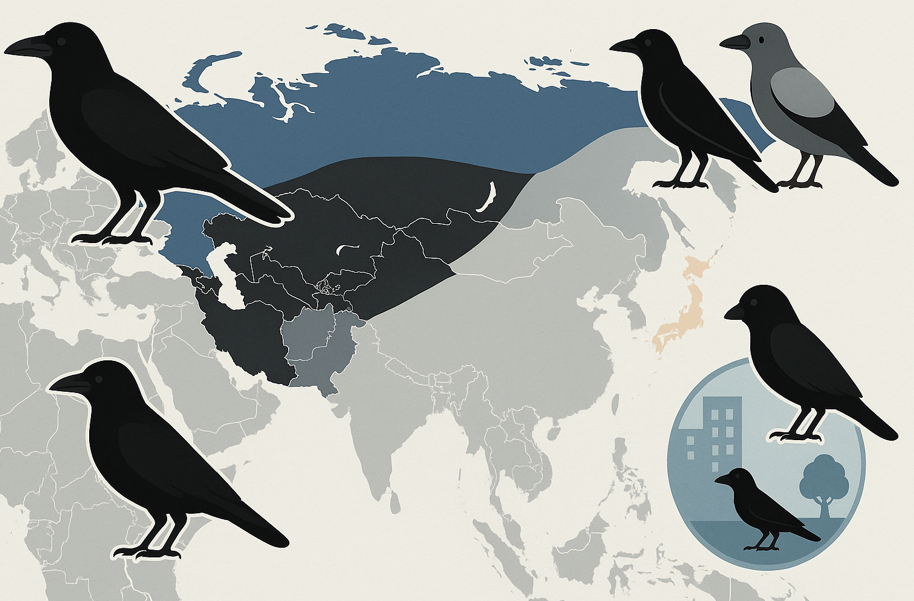

一口にカラスと言っても、世界には全身が黒一色ではない種や型が存在します。

日本国内でも冬季に飛来するコクマルガラスには淡色型が見られ、頭部から胸が白っぽく胴体が明瞭なツートンに分かれる個体が知られています。

海外に目を向けると、ズキンガラスのように胴体が灰色で頭部・翼・尾だけが黒い種も一般的で、地域によっては街中の普通種として観察されます。(出典:Avibase ズキンガラス Corvus cornix 種アカウント)

色の違いには複数の背景が考えられます。

まず遺伝的要因として、同一種内に暗色型と淡色型が並存する多型があり、コクマルガラスでは淡色型(頭〜胸が白っぽい)と暗色型(ほぼ黒)の両方が知られます。

次に、地理的な分化や環境への適応が反映されるケースがあり、ズキンガラスの灰黒のコントラストは北欧から西アジアにかけて広い範囲で安定して見られます。

さらに、配偶者選択や群れ内の識別に関わるシグナルとして、模様や色調が維持されている可能性も指摘されています。

一方で、個体レベルの例外として白色化が起こることがあります。

アルビノ(メラニン合成の欠損により全身が白く目が赤い)や、部分的な白変(ルーシズム:羽の一部のみが白化する)です。

これらは遺伝的・発生的な異常によりメラニンの沈着が阻害される現象で、どの鳥種でも一定の頻度で発生し得ます。

野外では部分白化のハシブトガラスやハシボソガラスが散発的に報告され、黒一色のイメージに反する外観が話題になることがあります。

なお、「カラス科」はカラス属に限られない広いグループです。たとえばカケスやオナガ、ホシガラスは明瞭な斑や青・茶の彩色をもつ代表的なカラス科の仲間で、いずれも黒一色ではありません。

つまり、「カラスの仲間=黒い」という印象は、都市部でよく見かけるハシブトガラスやハシボソガラスのイメージが強いために生じる偏りであり、分類学的な実態としては色彩の多様性が豊かです。

参考までに、代表例を整理すると次のようになります。

| 和名 | 学名 | 主な配色 | 分布の概略 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| コクマルガラス(淡色型) | Coloeus dauuricus | 頭〜胸が白っぽく、翼・尾は黒 | 東アジア(日本には冬季飛来) | 同種内に暗色型(全身黒に近い)も存在 |

| ズキンガラス(ハイイロガラス) | Corvus cornix | 胴体が灰色、頭部・翼・尾が黒 | 北欧〜西アジア | Carrion crow と近縁、地域により置換分布 |

| カケス | Garrulus glandarius | 茶色に青黒の翼斑 | ユーラシア広域 | カラス科だが黒一色ではない典型 |

| ホシガラス | Nucifraga caryocatactes | 褐色地に白斑 | 亜寒帯の針葉樹林 | 斑点模様が目立つカラス科 |

以上のように、「黒くないカラス」は決して珍奇な存在ではなく、種や型、地域に応じた自然な多様性の一部です。色彩差は遺伝・環境・行動生態が絡み合って形成されており、必ずしもカラス科が一律に黒である必要はありません。

地域差と種の違いを整理

日本で日常的に目にするのは、ハシブトガラスとハシボソガラスです。前者は大きく太いくちばしと高低差のある声、後者は細めのくちばしとやや鼻にかかった声が特徴とされます。

寒冷・高地や北方域ではワタリガラス、冬季にはミヤマガラスやコクマルガラスが加わる地域もあります。

地域環境によって利用する餌資源や営巣場所が変わり、結果的に体格や行動が異なる傾向が生まれます。

これらの差異を理解することは、観察や同定の精度を高めるうえで役立ちます。

カラスに似た黒い鳥の見分け

黒っぽい鳥はカラス以外にも複数います。水辺のカワウ、導入種のハッカチョウ、山地のカラスバトなど、ぱっと見で紛らわしい種もあります。

見分けの要点は、サイズ、尾の形、くちばしの太さと形状、歩き方や飛び方、群れ方などの行動特徴です。

下の表は、代表的なカラス類と紛らわしい黒い鳥の比較です。フィールドでの初期同定の目安として活用できます。

| 種名 | 科 | だいたいの全長 | くちばし | 尾の形 | 声や行動の特徴 | 主な環境 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ハシブトガラス | カラス科 | 約56cm | 太く上向き気味 | やや丸い | 太く低めの声 頭頂丸い | 都市 林 |

| ハシボソガラス | カラス科 | 約50cm | 細く直線的 | やや長め | 鼻にかかった声 地上歩行多い | 田畑 都市縁辺 |

| ミヤマガラス | カラス科 | 約47cm | 先細 基部が白っぽい成鳥 | まっすぐ | 群れる傾向 強めの鳴き | 農地 原野 |

| コクマルガラス | カラス科 | 約36cm | 細め | まっすぐ | 小型で大群に混じる | 農地 草地 |

| ワタリガラス | カラス科 | 60〜67cm | 非常に太い | 楔形 | 深い声 高所利用 | 山地 岩場 |

| カワウ | ウ科 | 約80〜90cm | 細長い | まっすぐ | 水面からの滑空 潜水 | 河川 湖 |

| ハッカチョウ | ムクドリ科 | 約26cm | 細く黄色 | まっすぐ | 集団で騒がしい | 都市 公園 |

| カラスバト | ハト科 | 約40cm | 短く黒 | まっすぐ | 低い鳴き 森の樹冠 | 島嶼 森林 |

カラスが黒くなった神話の例

世界各地で語り継がれる物語には、カラス(および同じカラス科のワタリガラスやミヤマガラスなど)が黒い姿になった由来が多面的に描かれます。

大きくは二つのモチーフに整理できます。ひとつは火や太陽の使いとして働く過程で羽が焼け焦げ、白や灰の鳥が黒くなったとする「奉仕・変容」の系譜。

もうひとつは掟破りや過失に対する「神罰・変色」の系譜で、罰として色が黒へと永久に変えられたと語られます。

これらは単なる色の説明ではなく、力ある存在に近しい媒介者としてのカラス像、あるいは境界的で畏れられる存在としてのカラス像を読み解く鍵になります。

東アジア圏では、太陽と結びつく三本足の烏(中国の三足烏)が代表的です。

太陽の中に住み世界を照らす存在として描かれ、強い光や熱との関係が「黒さ」の由来と解釈されてきました。

日本では導きの象徴としての八咫烏がよく知られ、神話・記紀伝承では道案内の役割を担います。

導きという機能は「黄泉と現世」「神域と人の世」といった境界を行き来する媒介者のイメージと重なり、黒という色に神秘性と畏敬を付与します。

地中海世界では、ギリシア・ローマ神話に「罰として黒くなった」物語が伝わります。

たとえば、もとは白かった烏が神へ告げ口をした結果、怒りを買って漆黒に変えられたという筋立ては、メッセンジャーとしての特権と危うさを同時に示します。

言葉を運ぶ存在がときに災禍も運ぶという両義性が、黒の色調に託されます。

北欧神話では、主神オーディンに仕えるフギンとムニン(思考と記憶)が一日中世界を飛び回って情報を集める知恵の使者として描かれます。

こちらは罰や焦げではなく、知と監視の象徴性が前面に出され、黒は威厳や不可視の力のメタファーとして機能します。

死や戦場と結びつく場面では、不吉さと同時に守護の意味も帯び、黒の価値は一義的ではありません。

また、北米先住民の物語群には、世界創成や火の獲得に関わるワタリガラスの逸話が分布します。

トリックスター(秩序を撹乱するが新しい秩序ももたらす存在)としての側面が強く、黒さは「境界を越えて何かを持ち帰る者」の印象と結びつきます。

善悪どちらにも偏らない行為の累積が黒という色調に回収され、単純な罰や功績では説明できない人間社会の矛盾を映し出します。

日本各地の説話や民話にも、火の神への奉仕や太陽運搬の役目で羽が焼けたとする型、神慮に背いた結果として黒くなった型が併存します。

いずれも、強大な力(火・太陽・神意)との距離感を調整するための物語であり、黒は恐れの対象でありながら頼みの綱でもあるという両義的な評価を担います。

都市生活の中で「不吉」「賢い」「うるさい」といった相反する印象が同居するのも、この物語的レイヤーが日常感覚に沈殿しているためと考えられます。

科学的な色形成(メラニンと羽の微細構造)とは別領域ですが、神話は社会や環境の記憶装置として、観察事実に意味づけを与えてきました。

黒は闇や死の連想だけでなく、権威、知恵、境界の越境、導きといった多様な価値を帯びます。

物語の文脈を押さえることで、黒いカラスをめぐる評価の幅広さと、地域ごとに異なる「黒の語彙」が見えてきます。

カラスはなぜ黒い?種の多様性と神話で徹底解説する完全ガイド:まとめ

この記事のまとめです。

- 羽に多いメラニンが光を吸収し見かけを黒くする

- 表面構造が干渉を起こし青い光沢が現れる

- 黒は紫外線を吸収し羽組織の保護に役立つ可能性

- メラニンは摩耗に強く羽の耐久性向上に寄与する

- 黒は薄明や林内の陰影で輪郭を消しやすい

- 行動適応と組み合わさり生存に有利に働く局面

- 世界には黒一色でないカラス科の例も見られる

- アルビノや部分白化など個体差の事例も存在する

- 種差と地域差を押さえると同定精度が高まる

- 似た黒い鳥はサイズと尾と嘴形で識別が進む

- 都市と農地での群れ方の違いも手掛かりになる

- 神話は黒の意味合いを文化的に説明してきた

- 科学と文化の両面で黒の理解が深まっていく

- 黒は単なる色でなく機能と適応の組合せである