身近な公園や街角で目にするカラスに、ふとカラスがかわいいと感じた経験がある方は少なくありません。

黒一色に見える羽の微妙な光沢や、首をかしげる仕草、仲間に呼びかける声の抑揚には、観察するほどに発見が増える魅力があります。

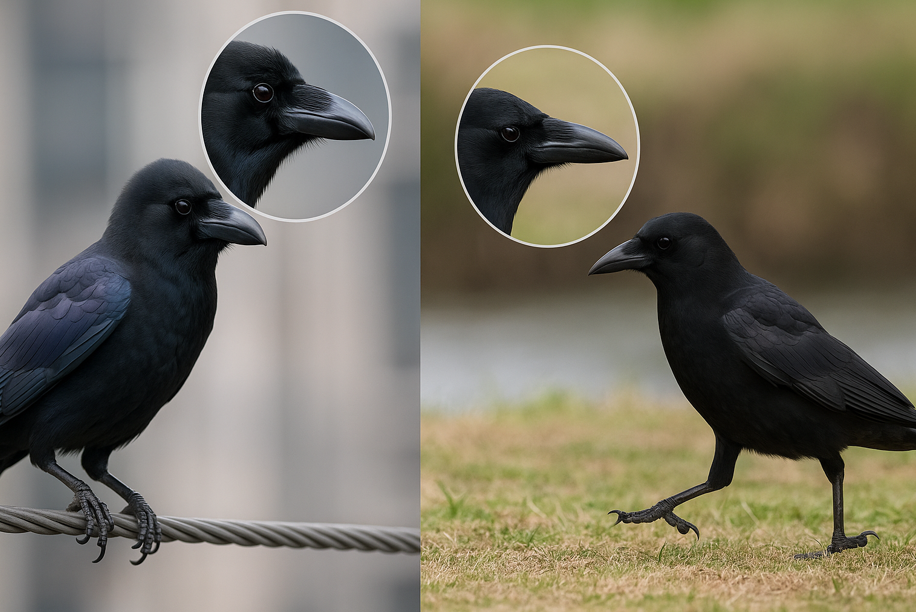

本記事では、まず身近で見られるカラスの種類を軸に、都市部に適応したタイプと郊外でよく出会うタイプの違いを整理し、体つきやくちばしの形、鳴き声の傾向といった見分け方の要点をわかりやすく解説します。

続いて、写真と観察でわかるカラスの魅力を掘り下げ、光の向きによる羽色の見え方の変化や、清潔さを保つ身づくろい、若い個体が集まる群れと繁殖期のペアで異なる行動など、見どころを丁寧に紹介します。

さらに、道具使用や顔の識別といった知性に関する研究トピックを概観し、撮影に役立つ露出や背景選びのコツ、繁殖期に配慮した観察マナーまでを網羅しました。

読み進めるうちに、これまで何気なく見ていた姿が立体的に理解できるようになり、カラスがかわいいという感覚がわかるようになるはずです。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ハシブトガラスとハシボソガラスの基礎知識

- しぐさや表情から伝わる魅力の読み解き方

- 知性や学習行動に関する研究的な見方

- 安全とマナーを守った観察と撮影の実践

カラスはかわいいと思う?カラスの基礎知識

見分けに役立つカラスの特徴

身近で見られるカラスの種類

写真と観察でわかるカラスの魅力

研究で示されるカラスは賢い

観察のマナーと距離の取り方

見分けに役立つカラスの特徴

カラスの印象は一様ではなく、体つきや鳴き声、行動のテンポなどの違いを押さえることで理解が進みます。

都市部でよく見られる種は体格ががっしりし、丸みのある額と太いくちばしが目立ちます。

一方で、郊外や農地で目にすることが多い種は、細身でまっすぐなシルエットとやや細長いくちばしが特徴です。

鳴き方にも差があり、澄んだ発声で短く区切るタイプと、やや濁った低めの声で続けて鳴くタイプがいます。

電線の上で跳ねるように移動するか、地面をとことこと歩き回るかといった移動様式も見分けのヒントになります。

代表的な違いの早見表

| 特徴項目 | ハシブトガラス | ハシボソガラス | 観察の目安 |

|---|---|---|---|

| 体つき | 大きめでがっしり | 細身でスマート | 都市中心部か郊外か |

| くちばし | 太く上に反る印象 | 細くまっすぐ | 額の丸みも確認 |

| 鳴き声 | 澄んだアーアー系 | 濁りのあるガーガー系 | 発声の連続性 |

| 動き | 上方でぴょんぴょん | 地上でとことこ | 採餌スタイル |

| よくいる場所 | 繁華街や駅前 | 田畑や河川周辺 | 環境で推測 |

これらの差異を複合的に見ることで、短時間でも種の見当がつきやすくなります。

身近で見られるカラスの種類

日本の都市や郊外で日常的に出会うのは、主にハシブトガラスとハシボソガラスです。

前者は都市環境への適応度が高く、高所から広く周囲を見渡し、興味を引く対象に素早く近づく傾向があります。

後者は開けた地形で地面を歩きながら昆虫や落ち穂を探すのが得意で、勤勉に見える振る舞いが特徴です。

いずれもペアで縄張りを守る時期があり、境界付近では追い払い行動が見られます。

若い個体が集まる群れは社会的な学習や採餌の手掛かり共有に役立ちますが、守るべき巣がないため警戒の質が異なります。

こうしたライフステージの違いを理解すると、行動の意味が読み解きやすくなります。

写真と観察でわかるカラスの魅力

写真と観察は、カラスの表情や細かな仕草を捉える最良の手段です。

首をかしげるポーズや、雪や落ち葉で遊ぶような一瞬、嘴を丁寧にぬぐって身づくろいをする動作は、清潔さや好奇心の強さを感じさせます。

光の当たり方次第で、羽は青や紫に玉虫色の輝きを帯びます。

撮影では黒の階調を表現するために露出をやや上げ、背景とのコントラストを意識します。

観察では一定の距離を保ち、こちらの動きが相手の行動に与える影響を把握しながら、同じ場所で時間をかけると自然なしぐさが見えてきます。

こうした積み重ねが、カラスの魅力に気づく近道になります。

研究で示されるカラスは賢い

道具を使う、複数の工程を要する課題を解決する、個体や人の顔を識別するなど、カラスの高い学習能力に関する研究は多数あります。

群れの中で新しい採餌法が広がる様子は、社会的学習の一例とされます。都市環境における行動の柔軟性も注目され、交通の流れや人の動きを読み取る適応が報告されています。

知能の数値化は容易ではありませんが、問題解決における試行錯誤の少なさや、状況に応じた選択の切り替えは、学習と記憶の働きを裏づけます。

以上の点を踏まえると、知性は単なる噂ではなく、観察と実験の両面から確かめられてきた特性だと言えます。

観察のマナーと距離の取り方

観察や撮影では、相手の安全と人の生活環境の双方に配慮します。

巣の所在を探る行為や、繰り返し近距離での接近はストレスの原因になります。

特に子育て期は親鳥の警戒が高まり、威嚇の鳴き声や低空飛行が増えるため、迂回や距離確保が賢明です。

餌付けは行動の改変や人との軋轢を招くためおすすめできません。

ゴミ置き場の管理や持ち歩く食べ物の取り扱いなど、人の側の行動がトラブル抑止の鍵となります。

安全な距離で静かに観察し、相手の視線や体の向きに敏感になることが、長期的に互いの安心につながります。

日常で見つけるカラスのかわいいところ

写真でたどる世界のカラスの仲間

文化と信仰で語るカラスは縁起が良い

子育て時期の注意点と対策

黒を美しく撮る撮影のコツ

写真でたどる世界のカラスの仲間

世界のカラスの仲間(カラス科 Corvidae)は、見た目も暮らしも幅広く、多様な環境に適応してきました。

全身が黒い種類に加えて、灰色や白のパターンをもつもの、金属光沢が強いものなど外見の幅があり、同じ仲間でも地域と生態的地位によって姿や振る舞いが変わります。

写真を手がかりに観察すると、くちばしの形状、鼻孔を覆う羽毛の長さ、尾のフォルム、翼の先端の分離度(初列風切の指状突起の目立ち方)、体羽の光沢と色相の違いが識別の要点になります。

生息環境も多岐にわたり、開けた草原を好む種、森林の樹冠部を行き交う種、人の居住地と密接に暮らす種など、生活様式に合わせた行動パターンが見られます。

地理ごとの役割の違いを押さえることで、同じカラス科でも環境への適応が多方向に進化してきたことが理解しやすくなります。

写真比較の視点としては次の五つが実用的です。

- くちばしの太さと曲率(上嘴の反りが強いか、まっすぐか)

- 喉から胸にかけての羽毛の張りと飾り羽(通称ハックル)の有無

- 尾の形(丸尾~くさび形)と翼の長さの比

- 体羽の光沢色(青紫系、緑黒系、鈍い墨色)と部位差

- 体サイズと脚の長さのバランス(地上行動が多い種は脚が相対的に長い傾向)

地域別・代表種と写真の注目点(例)

| 地域 | 代表種(和名/英名) | 主な特徴 | 写真の注目点 | よく見られる環境 |

|---|---|---|---|---|

| 日本・東アジア | ハシブトガラス/Large-billed Crow | 太い上嘴と丸い額。都市適応が高い | 上嘴の反りと額の丸み、強い光沢 | 都市公園、繁華街、高架付近 |

| 日本・欧州東部ほか | ハシボソガラス/Carrion Crow | まっすぐな嘴と細身の体 | 地上での歩行姿勢、鈍い光沢 | 田畑、河川敷、郊外 |

| 欧州 | ワタリガラス/Common Raven | 最大級の体とくさび形の尾 | 飛翔時の尾形、喉の飾り羽 | 山地、海岸断崖 |

| 欧州中東 | ワタリガラス近縁群 | 低音の声と滑空 | 指状突起の分離度 | 岩場、荒地 |

| 北米 | アメリカガラス/American Crow | 中型で均一な黒色 | 体サイズのバランス、声質 | 郊外、農地、都市 |

| アフリカ | シロエリハシブトガラス/Pied Crow | 黒白のはっきりした配色 | 白斑の境界線と胸の形 | 集落周辺、サバンナ |

| オセアニア | トリサシガラス/Torresian Crow | 露出した鼻孔が目立つ | 鼻孔の羽毛、翼帯の質感 | 海岸都市、林縁 |

上の表は代表例にとどまりますが、世界のカラスの仲間を写真で追う際の着眼点を整理しています。

とくに飛翔写真では尾形と翼先の指状突起の数や開き方が識別の鍵になりやすく、止まり姿では喉の飾り羽や額の丸みが差を生みます。

背景の明度と光の入射角を意識して撮影すると、黒い羽の階調が浮かび、光沢色の違いが判別しやすくなります。

カラス属 Corvus の種数は40台後半とされ、カラス科全体では100種を超える多様性が報告されています。

分類は研究の進展に伴って更新されることがあり、地域集団の統合・分割や学名の変更が生じる場合があります。

最新の分類や学名の確認には国際的な鳥類分類リストの一次情報源が有用です。(出典:IOC World Bird List Corvidae )

観察を深める順序としては、まず身近な種の行動と形態の基準を確立し、そこから世界の仲間に視点を広げる方法が効率的です。

基準ができると、地域固有の特徴や例外的な行動が浮き彫りになり、共通点と相違点が一層鮮明になります。

鳴き声の周波数帯や発声パターンの違い、採餌時の動きのテンポ、群れでの距離感といった行動的な指標も、写真や動画とあわせて検討すると理解が深まります。

撮影面では、黒い被写体特有の露出の難しさを解消するために、ややプラス補正で階調を拾い、背景は単純で明暗差のあるものを選ぶとシルエットが際立ちます。

順光で羽の金属光沢を引き出すか、逆光で輪郭美を強調するかを意図して使い分けると、同じ個体でも情報量の異なる写真が得られます。

これらの工夫を積み重ねることで、世界のカラスの仲間の多様性が、写真という客観的な記録手段を通して実感しやすくなります。

文化と信仰で語るカラスは縁起が良い

カラスは各地の神話や民俗で特別な位置づけを与えられてきました。

導き手や知恵の象徴として語られる地域も多く、太陽や再生と結びつけられる解釈も見られます。

災厄と結びつける見方がある一方で、吉兆や守り神として敬意を払われる伝承も根強く、文化ごとの価値観の幅広さがうかがえます。

こうした物語は、人とカラスが近い距離で暮らしてきた歴史の反映でもあります。

大切なのは二元論ではなく、観察事実と文化的背景の双方を知ることです。

これらの視点を重ねると、カラスは縁起が良いとされる文脈の豊かさが見えてきます。

子育て時期の注意点と対策

春から初夏の繁殖期は、親鳥の防衛行動が強まります。

巣の近くで長く立ち止まったり、上を見上げ続けたりすると、警戒を高める原因になります。

親鳥が繰り返し鳴き続けたり、一定の方向から低く飛んでくるときは、進路変更やその場から離れる判断が有効です。

住宅地や公園では、ゴミの出し方やベランダの洗濯物、ぶら下げたハンガーが巣材として持ち去られる場合があります。

収集日や保管方法を見直し、風で飛ばされにくい対策をとると余計なトラブルを避けやすくなります。

以上の点を踏まえると、子育て期は距離と時間の配慮が最も効果的だと考えられます。

黒を美しく撮る撮影のコツ

黒い被写体は露出と光の向きが肝心です。

逆光では輪郭が締まり、順光では羽の金属光沢が出やすくなります。

露出はややプラス補正で黒の中の階調を拾い、白飛びを避けたい場面ではヒストグラムを確認します。

背景は明度差のある単純なものを選ぶと、シルエットが際立ちます。

連写に頼りすぎず、動きの予測に集中すると決定的な瞬間が増えます。

跳躍前の沈み込みや首の向きの変化はシャッターチャンスの合図です。

静かな立ち位置と低い姿勢は相手の警戒を和らげ、自然な表情に出会いやすくなります。

要するに、光と距離と予測の三点が仕上がりを大きく左右します。

カラスがかわいい理由|世界の仲間と見分け方・撮影術完全ガイド:まとめ

この記事のまとめです。

- 体つきや鳴き方の違いを知ると魅力が立体的に見える

- 都市型と郊外型の採餌様式を理解すると観察が捗る

- 羽の金属光沢は光の向きと露出で引き出しやすい

- 表情や首かしげなどのしぐさがかわいさを際立たせる

- ハシブトとハシボソの識別は複数要素の総合判断が鍵

- 若い群れとペアの行動差を押さえると安全に観察できる

- 社会的学習や問題解決は高い知性の根拠として示される

- 巣の防衛行動を理解すれば不要な接近を避けられる

- 餌付けは軋轢を招くため自然観察では控えるのが無難

- ゴミ管理や物干し対策で人と鳥のトラブルは減らせる

- 世界のカラスの仲間と比較すると多様性が理解できる

- 文化や伝承では吉兆として語られる文脈も少なくない

- 黒の撮影は背景整理とプラス補正で階調を表現しやすい

- 同じ場所で時間をかけると自然な仕草が見えてくる

- 以上を踏まえるとカラスがかわいいという視点は十分に成立する