身近に飛び回る小さな昆虫が、実際にはどれほどの速さで移動しているのかは気になるところです。

本記事では、まずハエの時速の基礎を押さえ、一般的な目安と種ごとの違いを整理します。

続いて、飛ぶのが速いハエに共通する特徴や、体の大きさ、飛行筋と胸部の弾性、羽ばたき頻度、温度や風といった環境、さらには逃避や採餌など行動目的が速度に与える影響を丁寧に解説します。

また、数値が文献で食い違う理由として、測定手法の相違や屋内外の条件差、瞬間速度と巡航速度の混同、個体差などを具体的に示します。

さらに、トンボやスズメバチ、スズメガなどハエ以外で速く飛ぶ虫も取り上げ、最高速度だけでなく加速や旋回といった実用的な速さの指標で比較します。

読み進めることで、ばらつく数値の背景が理解でき、ハエのスピードを「どう読み解けばよいか」がはっきり見えてきます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ハエの速度の目安と測り方

- 数値が記事や環境で変わる理由

- 速い種や他の虫との違い

- 速度と回避能力の関係

ハエ 時速の目安と測定方法

ハエの飛行速度に影響する要因は?

測定方法と数値のばらつき

飛ぶのが速いハエは?

ハエ以外で速く飛ぶ虫は?

種や環境による速度差

ハエの飛行速度に影響する要因は?

速度を一つの固定値で語るのは難しく、解剖学・生理学・環境・行動目的・知覚処理・個体差など複数のレイヤーが重なって決まります。

たとえば、一般的なイエバエは毎秒200回前後の羽ばたきで推進力を得ますが、同じ個体でも探索飛行と回避飛行では最適な出力とコース取りが異なり、結果として平均時速も変動します。

以下では、速度を押し上げたり、逆に抑えたりする主要因を整理します。

解剖・生理(間接飛行筋と胸部の弾性)

ハエの推進は主に間接飛行筋と胸部外骨格の弾性構造で生まれる振動を利用しており、筋収縮そのものではなく胸部を弾ませる仕組みで翼を往復させます。これはエネルギー回収効率に優れ、長時間の羽ばたきを可能にします。

間接飛行筋は伸張活性化という性質を持ち、翼が空気力を受けてわずかに遅れたタイミングで余剰の力を生み出せるため、失速を避けつつ高いストローク周波数を維持しやすくなります。

これらの性質は、巡航時の安定と瞬間的な加速の両立に寄与します。

羽ばたき頻度と空力負荷

羽ばたき頻度が上がるほど理論的な推力は増えますが、空気抵抗や慣性モーメントの増大、羽ばたき振幅の制約が同時にのしかかります。

実個体では150〜250ヘルツ付近(毎秒の羽ばたき回数)で効率がよく、これを越えてただ周波数だけを上げてもトータルの速度向上に直結しない場面があります。

最適点は体サイズ、翼面荷重、翼弾性などの組み合わせで変わります。

気温・気圧・風(環境条件)

温度が上がると筋収縮サイクルが速まり羽ばたき頻度は上がりやすくなりますが、過度な高温は代謝負荷と脱水を招きパフォーマンスを落とします。逆に低温では筋温が上がるまで加速が鈍くなります。

向かい風は相対風速を稼げる一方、操縦の微修正が増え、平均速度を押し下げることがあります。乱流が強いと姿勢制御のために推力の一部を割く必要が生じ、直線的な最高速は出にくくなります。

行動目的と操縦戦術

採餌や探索の巡航ではエネルギー効率を重視した速度領域を選びがちです。捕食回避など緊急時は、最短時間で脅威から角度を取るための急激なバンクやロールが優先され、短時間だけ高出力の加速に切り替わります。

高速度域そのものより、旋回半径を小さくしつつ姿勢を即座に回復できることが生存に直結するため、瞬間的な姿勢制御性能が速度知覚に大きく影響します。

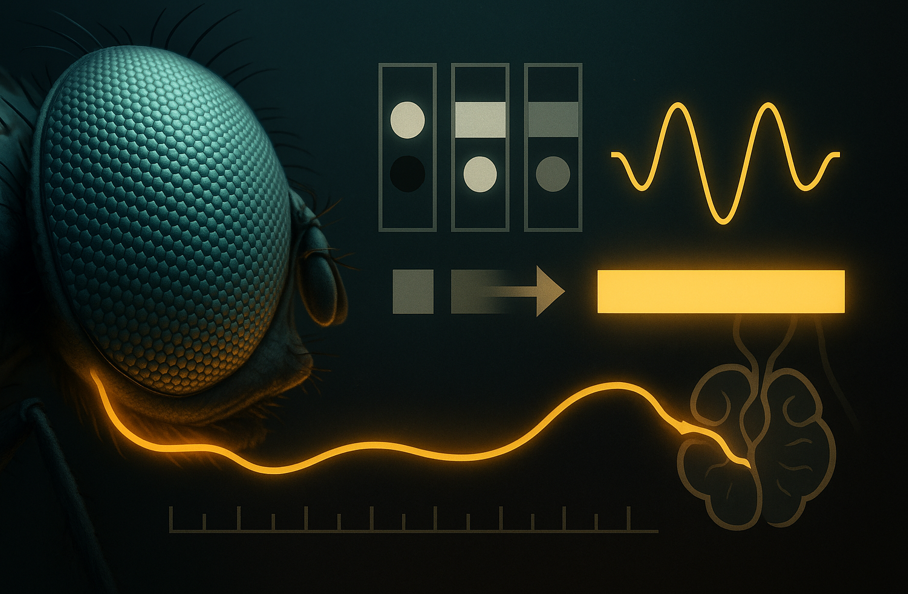

視覚処理と反応時間

複眼は動きに対して非常に高い時間分解能を持ち、背景光の点滅を毎秒数百回のレベルで別個の刺激として識別できる種も報告されています。

知覚から運動指令までの遅延が小さいほど、障害物や脅威に先回りしてコース修正でき、不要な減速や蛇行が抑えられます。これが「平均速度が高く見える」体験に結びつきます。

飛行中のハエが視覚刺激に応じて数翼拍のうちにバンクして進路を変える現象は高速度撮影で観察され、操縦はごく微小な左右差の翼運動で実現されることが示されています(出典:Science掲載論文のPubMed抄録 )

個体差・種差とサイズ効果

体サイズが小さいほど神経伝達距離が短く、反応までの遅延が縮みます。一方で小型化は単位質量当たりの空気抵抗を相対的に増やし、最高速では不利になる側面もあります。

結果として、小型種は瞬発的な回避と小半径旋回、大型種は滑空成分を活かした巡航が得意というように、速度の使い方に傾向が現れます。

計測条件と数値のブレ

報告される時速は、屋内の静穏環境か、屋外での向かい風・追い風条件か、定常巡航か、逃避機動かで大きく変わります。

動画フレームレートやカメラの視差校正、被写体距離の推定誤差も影響するため、複数の手法で再現された値に信頼性があります。単一の速度値よりも、速度帯と状況(巡航・上昇・回避)をセットで考えると理解しやすくなります。

| 要因 | 概要 | 速度への典型的影響 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 間接飛行筋と胸部弾性 | 胸部の弾性で翼を往復 | 巡航効率と持久性を高め平均速度を底上げ | 伸張活性化で失速回避に寄与 |

| 羽ばたき頻度 | 150〜250Hzが多い | 最適域では推力向上、過度な増加は効率低下 | 振幅や翼弾性とトレードオフ |

| 気温・風 | 温度上昇で周波数上昇傾向 | 乱流・強風は操縦負荷増で平均速度低下 | 高温すぎると代謝負荷が増大 |

| 行動目的 | 巡航と回避で設定が異なる | 回避では瞬発加速、巡航では省エネ速度 | 旋回半径と姿勢回復が鍵 |

| 視覚・反応 | 高時間分解能の視覚 | 早期回避で無駄な減速を抑制 | 数翼拍でのバンク転換が可能 |

| 個体差・種差 | サイズ・翼面荷重など | 小型種は機敏さ、大型種は巡航安定 | 設計思想の違いとして理解 |

速度は「身体のつくり」「周囲の環境」「今やっているタスク」の掛け算で決まります。要因ごとの働きを押さえると、報告値の幅や状況によるブレも論理的に説明できるようになります。

測定方法と数値のばらつき

報告される時速が3〜4kmから8〜12km、さらに特殊な種で70〜80kmまで幅があるのは、測定の前提が異なるためです。

屋内での短距離の映像解析、屋外での追跡、風洞実験など、手法ごとに誤差要因が変わります。特にスタート直後の初速を含めるか除外するかで平均値は大きく変わります。

よく引用される数値の整理

| 区分 | 主な対象・前提 | 代表的な時速の目安 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 近距離の動画解析 | 家庭内のイエバエ短距離飛行 | 約3.5km前後 | 初速を除外すると平均が上がる傾向 |

| 一般的な解説値 | 多くのハエの巡航目安 | 約8〜12km | 種と環境で上下に変動 |

| 特殊な高速例 | ヒツジバエ科Cephenemyia | 約70〜80km | 高速飛行が可能とされる報告 |

| 誤記とされる極端値 | Cephenemyiaの1316km | 信頼性が低いとされる | 桁誤りの可能性が高いとの指摘 |

以上のように、数値は「どの種を」「どの状況で」「どの区間を」測ったかで解釈が変わります。速度の議論では、測定条件の明記が鍵となります。

飛ぶのが速いハエは?

双翅目(ハエ目)の中でも、高速域に到達しやすいのは「推力を素早く立ち上げられる筋―骨格設計」と「機体姿勢を微差で制御できる神経制御」を併せ持つグループです。

具体例として、ヒツジバエ科の一部(Cephenemyia など)は巡航から短距離の加速局面で非常に高い速度域に入ることが報告され、70〜80km/hに達するという見解があります。

一方、家庭でよく見るイエバエ(Muscidae)は一般に8〜12km/hが目安とされ、屋内の短距離飛行や映像解析ではこれより低い値が観測されることもあります。

ここで強調したいのは、「紙の上の最高速」よりも、実環境で生存に効くのは加減速能力と旋回性能だという点です。

高速飛行型のハエは、羽ばたきの左右差(タイミング・振幅・攻角)をミリ秒単位で操作して、ロール・ピッチ・ヨーの組み合わせを一気に作り、進路を切り替えます。

高速度撮影では、脅威を検知してから約0.01秒スケールで進路決定と姿勢変換が起き、場合によってはほぼ1翼拍内で回避バンクに入る現象が確認されています。(出典:Science掲載論文のPubMed抄録 )

この「判断と姿勢制御の速さ」が、瞬間的な速度上昇と軌道変更を支えます。

加えて、捕食性のグループ(例:他のハエを空中で捕らえるタイプ)では、相手の運動を先読みして半径の小さい旋回を連ねる必要があるため、最高速の絶対値よりも「推力の立ち上げが速い」「姿勢復帰が早い」「旋回時に失速しにくい」ことが強みになります。

胸部の間接飛行筋と外骨格の弾性はエネルギー回収効率に優れ、短距離のダッシュと連続するコース変更の両立に役立ちます。

以下に、代表例を機能面で整理します。速度は文献・手法で幅が出やすいため、あくまで「報告の多い帯域」として眺めると理解が進みます。

| 代表グループ | 典型的な文脈 | 報告される速度帯の目安 | 速さの源泉となる特性 |

|---|---|---|---|

| ヒツジバエ科(Cephenemyia など) | 屋外の直進加速や上空での移動 | 70–80km/h とされる報告 | 大出力の飛行筋と直進時の空力効率 |

| イエバエ(家屋内で一般的) | 室内の探索・回避・短距離移動 | 8–12km/h(短距離測定では下振れ) | 弾性駆動の省エネ巡航と小半径旋回 |

| 捕食性の小型ハエ | 空中での捕獲・急旋回 | 最高速より旋回・加減速が鍵 | 高時間分解能の視覚と微差制御 |

速度の議論では「種」「環境(屋内・屋外、乱流の有無)」「行動局面(巡航・回避・追跡)」をセットで確認することが欠かせません。同じ個体でも、直進の巡航と障害物回避では出る速度が大きく変わります。

ハエ以外で速く飛ぶ虫は?

比較対象を押さえると、ハエの「速さ」の意味合いが立体的に見えてきます。昆虫の空力設計は系統ごとに異なり、最高速、加速、旋回、ホバリング安定性などの配分が違います。

以下は、日常で目にする高速機動グループの要点です。

トンボ(蜻蛉目):前後独立翼での高機動

前翅・後翅を独立に制御でき、渦生成のタイミングをずらすことで推力と揚力を分離しやすい構造です。直線加速と急制動、側方移動、後退までこなします。

報告値は環境・種で幅がありますが、短距離のスプリントで高い地上速度に達し、捕食や領域防衛で小さな旋回半径を維持できます。視覚系が発達しており、移動目標に対する追跡安定性が高い点も特徴です。

スズメバチ・ハチ類(膜翅目):持続巡航と鋭いターンの両立

大型の飛行筋と効率の良い翅ストロークで、持続的な巡航と素早いコース変更を両立します。巣材運搬や長距離の採餌飛行に合わせ、出力の立ち上げが速く、横風下でも姿勢を破綻させにくい制御が見られます。

最高速の絶対値はトンボに譲る場面があっても、実運用では「安定して速い」印象を与えやすいグループです。

スズメガ類(ヤガ科スズメガ亜科):ホバリングからの急発進

花の前でのホバリング能力に優れ、そこからの急発進・急旋回が得意です。重心位置と翅の運動学を活かして姿勢の微調整がしやすく、狭い空間でのコース変更に強みがあります。

最高速の見かけは中庸でも、都市環境の植栽間など短距離の連続機動では非常に効率的です。

速さの見取り図:何を指標に比べるか

純粋な最高速だけを比べると、直線スプリント能力の高いグループが有利に見えます。しかし、自然環境での「役立つ速さ」は、次の要素の総合点で決まります。

- 加速の立ち上がりが速いか(0→目標速度までの時間)

- 旋回半径が小さく、姿勢復帰が素早いか

- 乱流や横風下での追従性(ライン維持)が高いか

- 視覚の時間分解能が高く、先回り制御が可能か

- 省エネ巡航とスプリントを使い分けられるか

この観点で見ると、ハエは「最高速の記録」よりも「ミリ秒単位の判断と微差制御」を武器として、狭い空間でも逃避や追跡を成立させます。

トンボやハチ、スズメガといった他グループは、それぞれの設計思想に根ざした強みで、異なる文脈の速さを実現しています。

速度を比較する際は、測定手法(風洞・屋外追跡・映像解析)や行動局面(巡航・採餌・回避)を明示することが、数値のばらつきを正しく解釈する近道になります。

種や環境による速度差

同じ種でも、気温や湿度、気流、空間の広さで速度は変わります。温度が上がると筋収縮速度が高まりやすく、羽ばたき周波数がわずかに上がることで巡航速度の底上げが期待できます。

一方、狭い室内では頻繁な方向転換が必要になり、平均速度は屋外の直線飛行より低く見えます。加えて、餌探索、配偶行動、捕食回避といった行動目的が異なるだけでも、ハエの時速は大きく揺れ動きます。

したがって、値を比較する際は、環境条件と行動局面を必ずセットで考えると誤解を避けられます。

ハエ 時速と回避能力の関係

ハエの反応速度は?

ハエはどのように飛行方向を変える?

視覚とフリッカー融合頻度

ハエたたきが当たりにくい理由

ハエの反応速度は?

ハエは脅威を検知してからおよそ100分の1秒で逃走方向を決め、脚でジャンプして離脱し、羽ばたきへ移行すると報告されています。

人のまばたきよりもはるかに短い時間幅で意思決定と姿勢制御が行われ、場合によっては1回の羽ばたきサイクルの中で態勢を作り直します。

この迅速さは、短い神経経路と高い時間分解能、そして飛行筋の即応性の組み合わせから生まれます。

逃避時の「速さ」は最高速度の大小だけでは測れません。

脅威の方向を瞬時に推定し、加速とロール・ピッチの回転を同時に制御する能力が生存率を左右します。

要するに、ハエの強みはゼロコンマ数秒での判断と機体制御にあり、これが体感的な「速さ」を作っているのです。

ハエはどのように飛行方向を変える?

飛行中のハエは左右の羽ばたきのタイミングや振幅を微妙に非対称にして、空気力学的な力を操り、機体をロールさせたりピッチさせたりして方向転換します。

特に回避局面では、急な横傾きと素早い姿勢復帰を組み合わせ、ほぼ瞬間的に進行方向を変えます。

止まっている状態からの離陸では、まず脚で強くジャンプして空気中に身体を放り出し、その直後に羽ばたきで姿勢を安定させる二段構えの挙動が観察されています。

狭い空間では壁や物体からの反射流も挙動に影響します。

複眼からの情報と機械的感覚(脚や翅基部にある受容器)を統合し、障害物との距離と進路を途切れなく更新し続けることで、カクカクしない滑らかなコース変更が実現します。

視覚とフリッカー融合頻度

ハエの視覚は、速度の知覚と回避行動のタイミングを決める基盤として働きます。

複眼は数千の個眼(オマチディア)からなり、それぞれがレンズ・結晶円錐・視細胞で構成され、動きの方向やコントラストの変化に非常に敏感です。

個眼の信号はまず視葉のラミナへ、続いてメドゥラ、ロブラ、ロブラプレートへと伝わり、光フロー(視界の動き)を検出する神経回路で統合されます。

この階層が短く密に結線されていることが、遅延の少ない運動出力につながります。

フリッカー融合頻度(critical flicker fusion, CFF)は、点滅する光を連続光として感じ始める境界の周波数を指し、時間分解能の目安になります。

一般的な条件でのヒトのCFFは数十ヘルツ程度とされる一方、ハエでは種によっては200〜400ヘルツの高い値が報告されます。

とくに捕食性の小型ハエでは、光受容細胞のエネルギー供給能力が大きく、微細構造(マイクロヴィリ)の再活性化が速いため、短時間に多くの光情報を取り込み処理できます。

高いCFFは「世界を細かいコマ数で見る」ことに等しく、同じ外界でも時間の流れが遅く見える効果を生みます。

時間分解能が高いことは、単に点滅を見分けられるという以上の意味を持ちます。

接近する物体の到達時刻をより正確に見積もれるため、回避に必要なバンク角や加速の開始タイミングをミリ秒単位で前倒しできます。

結果として、移動距離が短くても最適解に近いコース変更が可能になり、捕獲や衝突を避ける確率が上がります。

ハエが人の手の動きに先回りして逃げるのは、この高い時間分解能と短い神経伝導距離の相乗効果と考えられます。

視覚と運動の結合も高速化に寄与します。

ロブラプレートの大型視運動神経(たとえば水平運動に反応するH1/H2ニューロン)は、視界の流れに即応して発火し、左右の翼のストローク振幅やタイミング差へ素早く変換されます。

これにより、数翼拍のうちにヨー・ロール・ピッチを組み合わせた回避姿勢へ移行できます。

背景光やコントラスト、温度などの環境条件がCFFや応答遅延に影響するため、実験条件によって値は変動しますが、相対的にヒトより高速の時間処理を行うという傾向は一貫しています。

こうした小型動物の時間知覚と代謝の関係については、体サイズと代謝速度が高い時間分解能と結び付くことを示した研究が知られています。

興味があれば一次文献に当たることで、数理モデルや計測手法の詳細を確認できます。

この視点を踏まえると、ハエの飛行中の判断がなぜ人の直感より一歩早いのかが、視覚生理のレベルから理解しやすくなります。

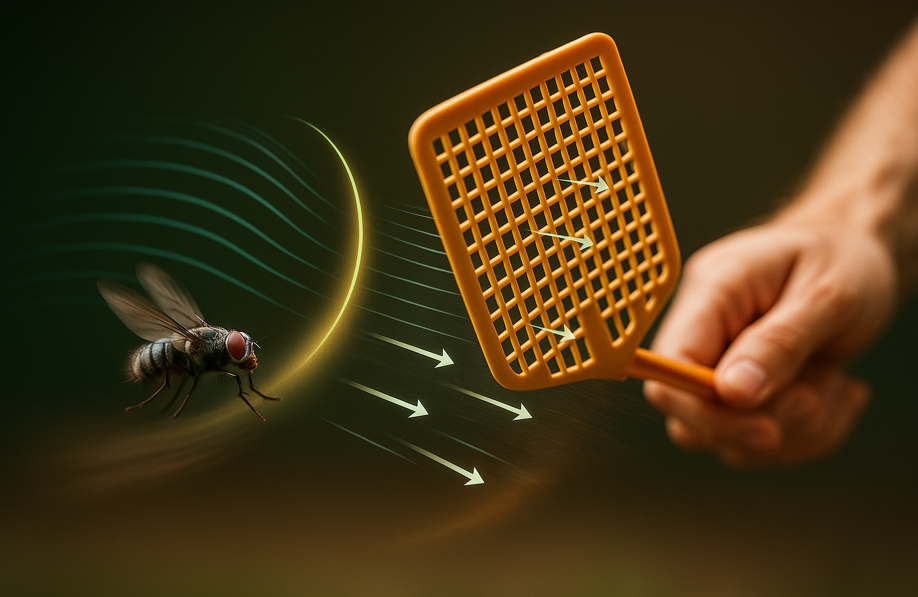

ハエたたきが当たりにくい理由

当たりにくさには複数の要因が重なります。第一に、ハエは気流の変化や接近物の視覚的拡大を素早く検知し、100分の1秒スケールで逃走方向を決めます。

第二に、網目状のハエたたきは気流を通す設計ですが、それでもわずかな風圧や手の加速で生じる刺激は回避トリガーになり得ます。

第三に、方向転換時の機体制御が巧みで、ロールとピッチを組み合わせて予測困難な軌道を描きます。

以上の点を踏まえると、狙いそのものではなく、逃走方向の先に面を置くように動かすほうが成功率は上がります。

視線や影の動きもトリガーになるため、接近前の体の大きな動きを減らす工夫も役に立ちます。

ハエの時速はどれくらい?測定法と環境差と比較表で徹底理解:まとめ

この記事のまとめです。

- 一般的な巡航の目安は約8〜12kmで室内では低下しやすい

- 近距離の映像解析では約3.5km前後という報告がある

- 特殊なヒツジバエ科では70〜80kmとされる例がある

- 1316kmのような極端な数値は誤記の可能性が高い

- 測定条件で値が変わるため前提の確認が欠かせない

- 羽ばたきは毎秒200回前後で胸部の弾性が効率を高める

- 脅威検知から進路決定まで約0.01秒とされる

- 視覚の時間分解能が高く動きをスローに捉えやすい

- 速度だけでなく加減速と旋回性能が生存を左右する

- 室内では方向転換が多く平均時速が下がりやすい

- 気温や気流など環境条件で時速は大きく揺れる

- 飛行目的の違いで巡航と逃避で速度が変わりやすい

- ハエ以外ではトンボやスズメバチが高速機動で知られる

- ハエたたきを当てるには逃走方向の先を狙う動かし方が効果的