ナメクジは何類?という疑問を持つ人は多いものの、その答えは一言では説明できません。

ナメクジという言葉は、殻を失った陸生の貝類全体を指す総称としても、和名ナメクジという特定の種名としても使われるため、情報が入り混じりやすいのです。

本記事では、まずこの名称の二重性をわかりやすく整理し、学術的にナメクジがどの分類に属するのかを体系的に解説します。

さらに、ナメクジとカタツムリの違い、園芸被害の原因や生態、ナメクジの天敵となる生物、そして種類一覧による識別ポイントまでを詳しく紹介し、ナメクジ 何類という素朴な疑問を確実に解き明かします。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 学術上の分類と総称と種名の違い

- ナメクジとカタツムリの違いと識別ポイント

- よく見かける種類と特徴

- 生態と天敵、衛生リスクと対策の要点

ナメクジは何類?

一般名と種名の二重性を整理

学術分類と有肺類の位置づけ

ナメクジとカタツムリの違いは?

ナメクジに似た虫の識別点

ナメクジの種類一覧と概要

一般名と種名の二重性を整理

多くの人が最初につまずくのは、日常語としてのナメクジと、生物学の種としてのナメクジが同じ語で表記される点です。

名称が重なるため、検索結果や図鑑・論文の参照で意味が揺れやすく、文脈を誤解したまま情報を取り込んでしまうことがあります。

ここでは、指し示す範囲・分類学的な位置づけ・適切な記述方法という三つの観点から、混乱を最小化するための整理を行います。

まず、日常で言うナメクジには二つの意味が共存します。

一つ目は、殻が退化または消失した陸産の貝類を幅広く含む総称です。

これは形態(殻が見えない/著しく縮小している)に基づく便宜的な呼び方で、複数の科や属にまたがります。た

とえば、ナメクジ科(Arionidae)、コウラナメクジ科(Philomycidae)、チャコウラナメクジを含むコウラナメクジ上科の一部など、いわゆるナメクジ“類”は系統的に一枚岩ではありません。

現代の体系では、これら多くが陸生の有肺類・柄眼目(Stylommatophora)に属し、外套腔が肺嚢化し、眼は後触角の先端に位置するなどの共通形質を持つと説明されます。(出典:東京大学総合研究博物館 展示解説「軟体動物の分類と系統関係」)

二つ目は、和名ナメクジという特定の在来種を指す狭義の使い方です。

専門文献では種小名とセットで学名(例:Meghimatium bilineatum)を必ず添え、総称との曖昧さを排します。

和名だけを単独で用いると、総称なのか特定種なのか判別できないため、学名の併記は必須ルールと考えられます。

検索や図鑑で混乱が起こるのは、この総称と種名が同じ語で重なるためです。

総称としてのナメクジは“形態”に由来する広い箱であり、系統(進化的なグループ)を必ずしも示しません。

一方、和名ナメクジは“系統学上のひとつの種”を明確に指し示します。両者を取り違えると、被害時期や生態・分布、駆除方法の適用範囲を誤る可能性があるため注意が要ります。

運用指針は次のとおりです。

- 一般論や園芸被害の話題では、意味の広い総称を使う場合に「ナメクジ類」と表記して幅を明示する

- 特定種の記載や地域分布、形態比較では、和名+学名(例:ナメクジ Meghimatium bilineatum)をセットで併記する

- 科・属レベルの話に移るときは、科名(和名・学名)を併記して範囲を固定化する

- ユーザー向け検索導線では、「総称」と「特定種」の双方のクエリ(例:ナメクジとは/ナメクジ 学名)を内部リンクで行き来できるように整理する

以下の対比表は、同じ語が持つ二つの意味と実務上の書き分けを一目で確認できるようにしたものです。

| 用語の使い方 | 何を指すか | 範囲の広さ | 推奨表記例 | 典型的な文脈 |

|---|---|---|---|---|

| 総称としてのナメクジ | 殻が退化・消失した陸生の貝類全般 | 広い(複数科・属を包含) | ナメクジ類 | 園芸被害、生活害虫、一般的な生態 |

| 和名ナメクジ(種) | Meghimatium bilineatum という特定種 | 狭い(単一種) | ナメクジ(Meghimatium bilineatum) | 学術記載、分布記録、形態比較 |

総称としてのナメクジは形態的な特徴に基づく便宜的な呼び方で、複数の科や属にまたがります。

そのため、総称レベルの説明には“例示”が有効です。

たとえば、日本の身近な外来種としてチャコウラナメクジ(しばしば園芸被害で言及)を、在来の大型種としてヤマナメクジを挙げれば、読者は総称の幅を直感的に把握できます。

一方、和名ナメクジは在来の特定種で、専門文献では学名が添えられて区別されます。

研究・教育の現場では、和名は地域差や時代による揺れが生じ得るため、学名の安定参照を前提に和名を補助的に扱うのが一般的です。

以上の点を踏まえると、質問への答え方は「分類上の位置」と「名称の使い分け」をセットで説明するのが適切です。

分類上の位置づけ(軟体動物門/腹足綱/有肺類・柄眼目など)を先に提示し、その後で総称と特定種の二重性を明確化すれば、読者は“どの階層の話をしているのか”を見失いません。

用語の幅を意識した表記と学名の併記が、検索・図鑑・論文の横断的な読解精度を高める近道になります。

学術分類と有肺類の位置づけ

分類学では、ナメクジは軟体動物門・腹足綱に属します。

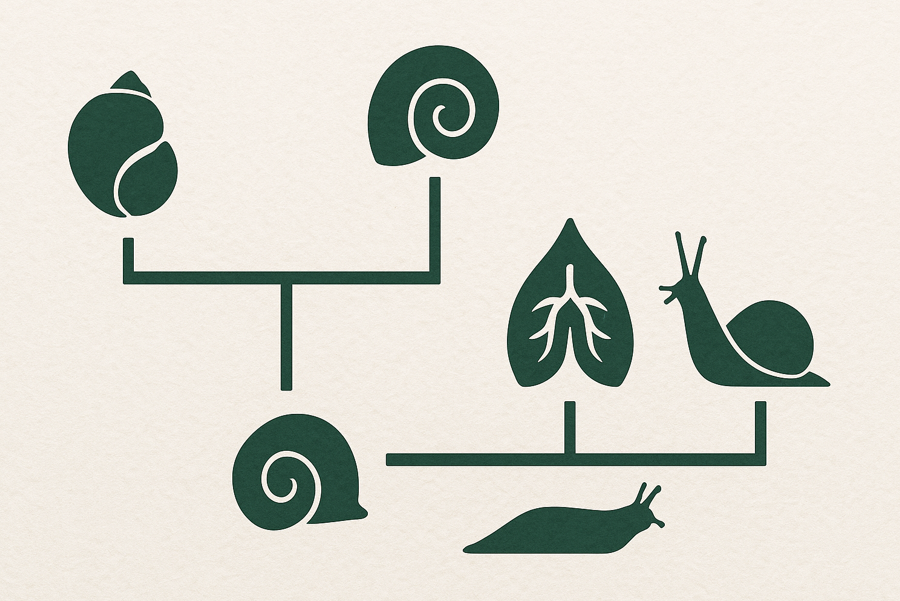

腹足綱のうち、エラではなく肺で空気呼吸するグループが有肺類で、ナメクジとカタツムリはいずれもこの有肺類に含まれます。

さらに、多くの陸産のナメクジは触角の先に目がある柄眼目に位置づけられます。

なお、総称としてのナメクジは単一の系統に限られず、殻が退化した系統が複数回にわたり生じています。

そのため「ナメクジは何類ですか」と問われた場合は、門と綱のレベルでは軟体動物門・腹足綱、有肺類に属する旨を示しつつ、総称であることを補足するのが誤解を避ける近道です。

ナメクジとカタツムリの違いは?

両者は近縁ですが、主な違いは殻の有無とそれに伴う生活戦略です。

生態や形態の違いを一目で把握できるよう、要点を表で整理します。

| 観点 | ナメクジ | カタツムリ |

|---|---|---|

| 殻 | ない、または体内に痕跡 | 外部に明瞭な殻がある |

| 呼吸 | 肺で空気呼吸(有肺類) | 肺で空気呼吸(有肺類) |

| 触角 | 2対、後触角先端に目 | 2対、後触角先端に目 |

| 動き | 狭い隙間に侵入しやすい | 殻が障害物になることがある |

| 防御 | 粘液や保護色で回避 | 殻に退避し乾燥や外敵に耐える |

| 栄養 | 雑食傾向、植物や動物質を摂る | 雑食だがカルシウム確保が鍵 |

ナメクジは殻がないぶん軽快に移動でき、狭所にも入り込みます。

一方で乾燥に弱く、日中は湿った隙間に潜み、夜間に活動する傾向が強いです。

カタツムリは殻に内臓を収め、乾燥や捕食から身を守れますが、カルシウムの確保が生活史の要になります。

ナメクジに似た虫の識別点

屋外での観察では、ナメクジと似た外観の生物に出会うことがあります。

代表例はコウガイビル、ヒル、ミミズの幼体などです。見分けるコツは次のとおりです。

- 触角の有無と数を確認します。ナメクジは2対の触角があり、長い後触角の先端に目があります。コウガイビルやヒルにはこの構造がありません。

- 体表の質感を観察します。ナメクジは粘液で湿り、腹面に波打つような移動跡が見られます。コウガイビルは扁平でぬめりはあるものの、頭部がへら状に広がります。

- 呼吸孔の位置を見ます。ナメクジは右体側の前方寄りに小さな気孔があり、開閉が確認できます。

- 行動環境を考えます。吸血性のヒルは水辺に多く、人や動物に付着して吸血します。ナメクジは植木鉢の下や落ち葉の隙間など、陸上の湿った場所で見つかります。

これらの特徴を押さえると、見間違いを減らせます。特に園芸場面では、コウガイビルをナメクジと誤認して対処を誤るケースがあるため、触角と体の断面形に注目すると判断が速くなります。

ナメクジの種類一覧と概要

身近でよく報告される種類と特徴を簡潔にまとめます。地域差はありますが、園芸や家庭で遭遇しやすい代表例です。

| 和名 | 由来・分布の傾向 | 体長の目安 | 模様の特徴 |

|---|---|---|---|

| チャコウラナメクジ | 欧州原産の外来種、各地に定着 | 50〜70mm | 背に縞模様が走る |

| ナメクジ(在来種) | 日本各地の人家周辺 | 40〜50mm | 灰色地に側面の線 |

| ヤマナメクジ | 山地の森林で大型化 | 100〜160mm | 茶〜灰色、側面に模様 |

| ノハラナメクジ | 小型で黒〜こげ茶 | 20〜50mm | 目立つ模様は少ない |

| マダラコウラナメクジ | 欧州原産、分布拡大が指摘 | 100〜150mm | 豹柄風の斑点 |

サイズや模様の違いに加えて、生息環境や活動時間の差もあります。

園芸被害の現場では、卵(直径2mm前後)の集塊を土中や鉢底近くで見つけることが多く、発生時期の目安として春と秋にピークが生じやすい点を押さえておくと、予防とモニタリングの精度が上がります。

ナメクジは何類かの疑問から広がる知識

体の特徴と歯舌や気孔の役割

生息環境と雑食性のポイント

ナメクジの天敵となる生物は?

寄生虫と触らないための注意

体の特徴と歯舌や気孔の役割

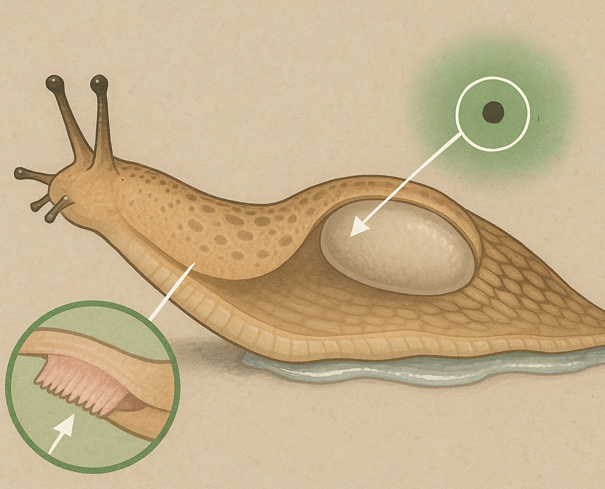

ナメクジの体は柔らかい円筒形で、頭部に2対の触角があります。

後触角の先に眼点があり、前触角は主に触覚と嗅覚を担います。右体側の前寄りには気孔があり、ここから空気を取り込んで肺で呼吸します。

移動は腹面の筋肉波と粘液によりスムーズに行われ、這った跡が光って見えるのは粘液の屈折によるものです。

口腔内には歯舌と呼ばれるヤスリ状の器官があり、植物の柔組織やコケを削り取ります。

飼育や実験では、動物質の餌を与えると成長や産卵が早まるという報告があり、雑食性の幅が生活史に影響することが示唆されています。

雌雄同体で、交尾では互いに精子を交換し、双方が産卵に至ります。

生息環境と雑食性のポイント

ナメクジは乾燥に弱く、湿度が高く風通しの悪い場所を好みます。

日中は落ち葉や鉢底、石の裏などに潜み、夜間から明け方にかけて活動します。春の昇温期と秋の多湿期に出現が目立ち、梅雨時は特に遭遇頻度が上がります。

食性は広く、若芽や花弁、果実、コケなどの植物質に加え、動物質の有機物も摂取します。

園芸被害の兆候として、葉縁が不規則に削がれ、周囲に銀白色の粘液跡が残る点が挙げられます。

環境管理では、雑草・落ち葉の除去、鉢やプランターの直置きを避ける、風通しを良くするなど、隠れ場所と湿潤環境のセットを断つことが抑制の基本となります。

ナメクジの天敵となる生物は?

野外では、さまざまな捕食者がナメクジの個体数を抑える役割を果たします。

代表的な天敵として、オサムシやマイマイカブリなどの甲虫、コウガイビル、両生爬虫類、鳥類や小型哺乳類が挙げられます。

特に森林や里山では、これらの捕食者が局所的な個体群動態に影響します。

園芸環境では天敵の密度や多様性が下がるため、人的管理が必要になる場面が多くなります。

薬剤の利用可否、ペットや小児の有無、周辺生態系への配慮を総合的に考えて対策を選びます。

物理的なバリア、環境改善、誘引捕殺、適切な駆除剤の使い分けがポイントです。

寄生虫と触らないための注意

ナメクジやカタツムリは、保健当局や大学の資料によると広東住血線虫などの線虫が寄生することがあるとされています。

人への感染は主に経口摂取経路が指摘されており、生野菜に付着した粘液や個体を介して摂り込むリスクが議論されています。

衛生面では、素手で触れない、触れた場合は石鹸で手指を洗う、生食の野菜は流水で丁寧に洗うといった基本動作が推奨されているとされています。

園芸現場では、薄手の手袋よりも耐水性のある手袋が扱いやすく、作業後の道具は洗浄して乾燥させます。

塩を用いる対処は周辺の塩害や土壌への影響が懸念されるため、庭環境では推奨しにくい場面が多いとされています。

地域のガイドラインや製品ラベルの使用条件に従い、安全を最優先に選択してください。

ナメクジは何類かをわかりやすく解説|分類学と生態の基本まとめ

この記事のまとめです。

- ナメクジは軟体動物門腹足綱で有肺類に属する

- 総称としてのナメクジと和名ナメクジを区別する

- 学術上は複数系統で殻の退化が起こっている

- ナメクジとカタツムリの差は殻の有無が軸になる

- 移動や防御など生活戦略の違いも整理しておく

- 触角二対と右側の気孔が同定の手がかりになる

- コウガイビルやヒルと混同しない観察点を持つ

- よく見る種類は大きさと模様で概観できる

- 園芸被害は粘液跡と不規則な食痕で判別できる

- 発生ピークは春と秋で梅雨期は注意が必要

- 天敵の存在は自然環境で個体数を抑える要素

- 隠れ家と湿潤環境を断つ管理が抑制の基本

- 寄生虫リスクは公的情報に基づき衛生対策を取る

- 庭では塩より環境整備と適正な資材活用が無難

- 質問に答える際は分類と名称の二面性を併記する