台所やゴミ置き場で小さなハエを見かけると、食品の衛生や健康への影響が気になってしまいます。

そんな不安に応えるために、本記事ではハエは何を食べるかという基本から、どのような仕組みで摂食するのか、そして種類ごとに異なる食性の特徴までを順を追って整理します。

酸味や発酵に由来する匂いが誘引につながる理由や、脚先の味覚受容体・口器の役割といった生物学的な背景もわかりやすく解説し、台所や排水口、生ゴミ周りで起こりやすい誘引の条件を具体的に示します。

さらに、観察データやメーカーの公開情報を踏まえ、発生源の管理、侵入の抑止、トラップや薬剤の使い分けといった実践的な対策をまとめました。

読み進めることで、日々の衛生管理に直結する判断基準が明確になり、今日から無理なく続けられる予防と駆除のコツが身につきます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ハエが好む餌と避けがちな餌の傾向

- 摂食の仕組みから汚染リスクの生じ方

- 種類ごとの食性と発生場所の違い

- 効果的な駆除と予防の具体策

ハエは何を食べるのか基礎ガイド

ハエが食べるものの代表例

ハエはどうやって食べる?

ハエの種類と食性の違い

ハエの能力と採餌行動

ハエは汚い?

ハエが食べるものの代表例

花の蜜や果汁などの糖源、発酵が進んだ果物、生ゴミ、動物の糞、死肉といった有機物は、代表的な摂食対象になります。

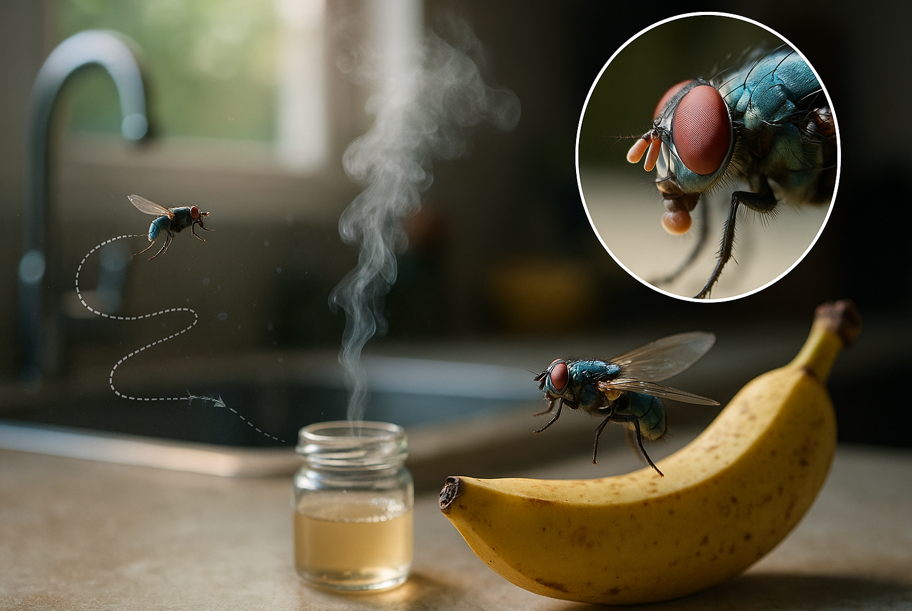

糖と有機酸を多く含む基質は酵母や細菌の活動で芳香成分(エタノール、酢酸、エステル類など)が増え、嗅覚刺激が強まるため、誘引が高まりやすいと考えられます。

高校の研究班による観察では、ショウジョウバエが時間の経過に伴いレモンやキウイへ集まりやすく、酸味の強さ(pHの低さ)が誘引の一因になり得ることが示唆されています。

同じ果物でも熟度や温度、設置環境の湿度で香りの出方が変わるため、誘引の強さは日や場所により振れ幅が生じます。

発酵性の高いバナナは、糖分の多さとともに微生物増殖による香気で強い誘引を示しやすい一方、柿のように酸味が弱い果物は条件が整わない限り相対的に集まりにくい傾向が見られます。

実験でドライイーストを振りかけると、酵母が発酵を促して揮発成分が増えるため、短時間で誘引が立ち上がりやすくなります。

果物別の誘引傾向(観察要約)

| 食品例 | 酸味・発酵の指標 | 誘引の傾向 |

|---|---|---|

| レモン | 強い酸味と柑橘系香気 | 集まりやすい |

| キウイ | 強い酸味と糖分 | 集まりやすい |

| バナナ | 発酵しやすい高糖分 | よく集まる |

| 柿 | 酸味が弱く香気穏やか | 集まりにくい |

上記は観察に基づく傾向であり、気温・湿度・個体群の状態・周辺臭気(生ゴミや排水口など)の影響で結果が変動します。

屋外では風向や日射の影響も受けるため、誘引材の位置や容器の開口の向きで集まり方が変わることがあります。

また、家庭環境では次のような場面が誘引源になりがちです。

・未密閉の生ゴミや果物くずが出る三角コーナー

・空き缶・酒瓶・ジュース容器の洗い残し

・コンポストや堆肥、ペットフードの置きっぱなし

これらは発酵や腐敗により匂いが立ちやすい点で共通しており、日次の清掃と乾燥管理で誘引は大きく抑えられます。

ハエはどうやって食べる?

多くのハエは固形物を咀嚼できないため、唾液や消化酵素で表面を液状化してから、スポイト状の口器(口吻)で吸い取ります。

液状の糖源や果汁に強く惹かれるのは、吸収の仕組みと整合します。

脚先(跗節)には味覚受容体が備わり、対象物に触れて味を確かめる行動が見られます。

よく観察される脚のこすり合わせはグルーミングにより感覚毛の汚れを落とし、飛翔や摂食時の感度を保つ役割があると解釈されています。

摂食の前後には、対象物に唾液や半消化の液が付着する可能性があります。

台所や排水口など汚染源に接触した個体が食品に止まると、細菌や微生物を運び込む懸念が生じます。

ただし、短時間の接触がただちに健康被害へ直結するとは限らず、リスクは接触時間、食品の水分活性や温度、付着した菌量など複数要因で変動すると説明されています。

衛生面での対策は、次の順で考えると合理的です。

- 発生源管理:生ゴミの密閉・即日処理、排水口のぬめり除去、台拭きやスポンジの乾燥保管

- 侵入抑止:網戸の目詰まり解消と破れ補修、窓・ドアの開放時間短縮、夜間照明の最適化

- 個体対処:粘着や誘引トラップの設置、必要に応じたエアゾール等の使用表示に沿った対処

この三層で臨めば、摂食機会の低下と食品汚染リスクの抑制に直結します。

なお、病原体の運搬に関する一次情報として、国立感染症研究所はハエが腸管出血性大腸菌O157を保有していた事例の全国調査を報告しています。

食品衛生上の配慮が求められる背景として参照されることがあります。(出典:国立感染症研究所 IASR「腸管出血性大腸菌O157保有ハエ類に関する全国調査」)

ハエの種類と食性の違い

家庭や生活圏で見かけやすいハエには、イエバエ、ニクバエ、クロバエ、ショウジョウバエなどがあり、体の大きさや活動季、好む餌や発生源に違いがあります。

種類に応じた対策を選ぶことで、効果と手間のバランスが取りやすくなります。

| 種類 | 体長の目安 | 主な好適環境 | 好む餌・発生源の傾向 | 家庭での対処の要点 |

|---|---|---|---|---|

| イエバエ | 約6〜8mm | 人の生活空間(屋内外) | 生ゴミ、腐敗植物、糞などに誘引され屋内へ侵入 | 生ゴミ密閉・排水口清掃・侵入抑止の基本徹底 |

| ニクバエ | 約9〜11mm | 夏季の屋外周辺 | 動物の死体や糞など動物性由来に強く反応 | 屋外の動物性残渣の迅速処理と密閉廃棄 |

| クロバエ | 約10〜12mm | 春秋に目立つ屋外 | 強いにおい源に集まりやすい | 屋外ゴミ集積・堆肥の管理と覆い掛け |

| ショウジョウバエ | 約2〜4mm | キッチン周り | 発酵食品、果物、酒類・酢などに強く誘引 | 発酵臭源の除去、容器すすぎ、トラップ併用 |

ショウジョウバエは、酵母発酵に由来するエタノールや酢酸の匂いに極めて敏感で、熟した果物や酒類の空き容器へ集まりやすい特性があります。

イエバエは人の生活空間に高度に適応しており、台所やゴミ集積所などで活動が顕著です。大型のニクバエやクロバエは、屋外の動物性残渣や強い臭気に誘われやすく、家庭では屋外管理が鍵になります。

種をまたぐ共通点として、

・温暖で湿潤な環境で活動性と繁殖が高まりやすい

・有機物が露出し、微生物が活発な場所を選びやすい

・嗅覚・味覚・触覚を組み合わせて採餌場所を素早く見つける

といった特徴が挙げられます。これらを踏まえると、屋内では乾燥と清潔の維持、屋外では臭気源の遮蔽・密閉が、種類を問わず有効に働きます。

ハエの能力と採餌行動

空間を縦横無尽に移動できるのは、巧みな飛行制御と高感度の感覚器が連携しているためです。

代表的な小型種では、翼を毎秒200回前後で打ち下ろす高速の羽ばたきにより、ホバリングや急旋回、瞬時の加減速をこなします。

胸部にあるバランス器官ハルテレス(変形した後翅)は、体の回転を検出するジャイロの役割を持ち、翼の駆動筋へフィードバックして姿勢を安定させます。

複眼は広い視野と高い時間分解能を備え、環境の動き(オプティックフロー)から自分の移動量を見積もるのに役立ちます。

脚先には微細な鉤や粘着性のパッド構造があり、ガラスや壁面にも素早く着脱できるため、止まり木の少ない室内でも自在に移動できます。

さらに、触角と口器周辺の嗅覚受容体が発する信号、脚先の味覚受容体からの入力が統合され、探索と着地のタイミングが最適化されます。

採餌の過程では、まず遠距離から揮発性有機化合物(エタノール、酢酸、エチルアセテートなど)を手がかりに匂いの筋(オードープルーム)へ侵入し、ジグザグ飛行で濃度勾配をたどって上流へ進みます。

着地直前は視覚による拡大流(接近時に像が急速に広がる手掛かり)を用いて減速し、脚先で表面の物理性と味を確認します。

多くの種は固形物を噛み砕けないため、唾液や消化酵素で表面を溶かしてからスポイト状の口器で吸い取ります。

摂食中や直後に半消化液が対象に触れることがあり、これが食品衛生上の懸念につながります。

衛生リスクの実際の大きさは、接触時間、食品の温度や水分活性、付着した微生物量などの条件によって変動します。

行動は温度と湿度の影響を強く受け、暖かく湿潤な環境では飛行と探索が活発化します。

匂い源が連続的に供給される場所では滞留が起きやすく、家庭環境ではシンク周りや排水口のバイオフィルム、生ゴミ容器の隙間、未洗浄のペットボトルや缶、甘味飲料や酒類のこぼれ跡が小規模な発生・滞留スポットになりがちです。

これらの場所は酵母や細菌の活動によって揮発成分が継続的に発生し、嗅覚誘引が途切れにくい点が共通しています。

日々の乾燥・洗浄と密閉管理で匂いの持続供給を断てば、探索の成立自体が難しくなり、飛来頻度と滞在時間の双方を下げられます。

また、着地と離陸を頻繁に繰り返して微小な栄養源を拾い集める戦略が観察され、短い滞在を多数重ねることで総摂取量を確保します。

平衡維持のための反射回路は応答が速く、突発的な外乱(人の手の払い、気流の乱れ)にも即応できるため、手での捕獲が難しいと感じられます。

室内で見失いやすいのは、背景コントラストが低い場所へ素早く移動する習性と、壁・天井を活用した三次元的な回避行動が合わさるためです。

衛生・防除の観点では、匂い源の管理と着地基盤の削減が最も効果的です。

具体的には、生ゴミの密閉と即日処理、排水口のぬめり除去と乾燥維持、甘味飲料や酒類の容器のすすぎ保管、調理台の糖液・果汁の拭き取りが、誘引の連鎖を断ちます。

侵入抑止(網戸や換気口の目合い管理、開口部の開放時間短縮)と局所的な捕獲(粘着・誘引トラップ)を補助的に重ねると、探索の成立確率がさらに下がります。

ハエは汚い?

衛生面では、ハエが汚れた場所や排泄物、腐敗物に触れた後に食品へ接触することで、細菌を運搬する可能性が懸念されます。

害虫対策メーカーの解説によると、イエバエ類は多数の病原体を運ぶ媒介リスクがあるとされています。

一方、コバエが料理に一瞬止まった程度で即座に健康被害が出るかは状況依存で、専門家の見解では短時間接触のみでの高リスクは考えにくいという情報があります。

したがって、食品を露出させない、調理器具や作業台をこまめに清掃する、発生源となる生ゴミや排水口を清潔に保つといった基本対策が、衛生リスクの低減に直結します。

ハエは何を食べる?|暮らしと衛生から見る

ハエの害と人への影響

ハエの駆除方法と予防策

ハエを食べるものと天敵

ハエの存在意義と生態系

ハエの害と人への影響

ハエは食品への不快感を誘うだけでなく、病原体の運搬役となる点が問題視されます。

衛生関連機関やメーカーの資料では、大腸菌や黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、赤痢菌など多数の病原体を運ぶ可能性があるとされています。

特に大型のハエは口器や体表が大きい分だけ付着量も増え得ると説明されています。

ただし、病原体の実際の移行や増殖は、接触時間、食品の性状と温度、接触前のハエの行動履歴など多因子で変動します。

食品衛生の観点では、露出時間の短縮と迅速な片付けが一次予防となり、調理場では清潔なふき取りと乾燥状態の維持が汚染機会の抑制に役立ちます。

ライフサイクルと繁殖力

衛生資料によると、イエバエ類は羽化後数日で産卵を開始し、1回あたり50〜150個、一生で約500個の産卵があるとされています。

卵は1日足らずで孵化し、幼虫は約1週間で蛹、さらに数日で成虫へと移行し、卵から成虫まで2週間足らずと紹介されています。高温多湿の環境で活動性が高まり、残暑期には屋内侵入や増殖が目立つ傾向があると解説されています。

ハエの駆除方法と予防策

最も効果が高いのは発生源対策です。生ゴミは密閉し、こまめに処分します。

排水口のぬめりや残渣はブラシと洗浄剤で除去し、乾燥状態を保つと発生リスクが下がります。

果物は熟し過ぎる前に食べ切るか冷蔵し、空き缶や酒瓶は軽くすすいでから保管・廃棄します。

薬剤に頼らない方法では、粘着トラップや誘引トラップが有効です。

発酵臭に誘引される種類には、酢や発酵由来の匂いを使った市販トラップが適します。

即効性を求める場合、エアゾール型殺虫剤で個体を素早く処理する選択肢がありますが、使用環境と表示に従った安全な取り扱いが前提です。

窓や換気口の網目を細かく保つ、ドアの開放時間を短くする、夜間の屋外照明を必要最小限にするなど、侵入抑止も併用すると効果が持続します。

家庭でのチェックポイント

- 生ゴミ容器のフタの密閉と内側の定期洗浄

- 排水口の目皿・トラップ周りのぬめり除去

- 果物・ジュース・酒類のこぼれの即時清掃

- 使い終えたスポンジや布巾の洗浄と乾燥保管

ハエを食べるものと天敵

自然界では多段階の捕食圧が働き、成虫・幼虫・蛹の各ステージで別の生物に狙われます。

それぞれの捕食者(プレデター)と寄生者(パラサイトイド)は活動する場所や時間帯、好む生息環境が異なり、総体として個体群の増殖を抑える仕組みができあがっています。

都市環境でもこの関係は一部成立しますが、屋内では食資源と産卵基質が連続的に供給されると天敵だけで十分な抑制がかからないため、衛生管理の優先度が高くなります。

主な天敵のタイプと作用点

| 区分 | 主に狙うステージ | 代表例 | 活動場所の傾向 | 抑制メカニズムの要点 |

|---|---|---|---|---|

| 捕食性クモ類 | 成虫 | ハエトリグモ、ジョロウグモなど | 屋外の網、室内の窓際や天井 | 網や跳びかかりで飛翔個体を直接捕獲 |

| 昆虫プレデター | 成虫・幼虫 | トンボ、カマキリ、アシナガバチ、オサムシ類 | 緑地・水辺・庭先 | 視覚探索で飛翔個体、地表で幼虫を捕食 |

| 両生・爬虫類 | 成虫 | カエル、ヤモリ、トカゲ | 湿地、庭、外壁周辺 | 待ち伏せや素早い舌・咬みつきで捕食 |

| 鳥類 | 成虫 | ツバメ、ハクセキレイなど | 上空・電線・巣周辺 | 空中での追尾捕食、繁殖期に摂食量増加 |

| 寄生蜂(パラサイトイド) | 蛹(サナギ) | Spalangia属、Muscidifurax属 など | 畜舎の堆肥・堆積有機物 | 蛹内部に産卵し羽化数を低下させる |

| 微生物(病原性) | 幼虫 | 線虫や一部の糸状菌・細菌 | 湿った基質 | 幼虫に感染し致死・発育阻害をもたらす |

幼虫・蛹ステージでの制御

幼虫(うじ)は栄養摂取と成長の中心段階であり、水分と有機物が豊富な場所に集中します。

ここでは地表徘徊型の甲虫や、基質中に侵入する寄生蜂が効果を発揮します。

寄生蜂は蛹に産卵して内部で発育し、結果として成虫の羽化数を減らします。

湿度が高い堆肥や生ゴミの堆積は、幼虫と蛹の密度が上がりやすく、天敵の作用が届きやすい一方で、資源が潤沢だと全体の増殖圧が勝り抑制が追いつかないことがあります。

成虫ステージでの制御

成虫は飛翔・産卵・摂食の担い手であり、捕食機会は主に屋外で増えます。ツバメなどの空中捕食者は繁殖期に採餌頻度が上がり、局所的に成虫密度が低下することがあります。

クモは窓回りや外灯周辺の飛来ルートに網を張ることで空間的なフィルターとして機能します。ただし屋内では網場が限定的で、さらに室内の匂い源が持続すると、捕食圧よりも誘引圧が上回る傾向があります。

都市環境での「自然抑制」が効きにくい理由

都市・室内では、

・生ゴミや排水口由来の匂い源が連続供給される

・天敵の生息場所(緑地・水辺・広い外気環境)が不足する

・窓ガラスや網戸で屋外の捕食者が物理的に遮断される

といった要因が重なり、自然の捕食網が成立しにくくなります。そのため、屋内の個体数管理は天敵任せではなく、人為的な資源管理(食資源の遮断)と物理・化学的手段の併用が現実的です。

家庭・施設での現実的な運用指針

- 天敵導入は屋内では実務上のハードルが高く、衛生面・維持管理の観点から推奨されません

- 発生源の除去(生ゴミの密閉・即日処理、排水口のぬめり除去、堆肥や飼料の覆い)は最優先事項です

- 侵入抑止(網戸・気密、開口部の開放時間短縮)と、粘着・誘引トラップ等の局所対処を補助的に重ねます

- 屋外では緑地の多様性や水はけの改善が、間接的に捕食者の定着を助けますが、衛生害虫対策の主軸はあくまで資源管理です

要するに、自然界には多彩なハエの天敵が存在しますが、家庭内の衛生対策としては、発生源管理と侵入・捕獲の三層アプローチを優先することが再現性の高い解決策になります。

ハエの存在意義と生態系

ハエは分解者としての役割を担い、有機物の循環を促進します。

幼虫は腐敗した動植物質を分解し、栄養塩を土壌へ戻す過程に寄与します。

また、花粉を運ぶこともあり、植物の受粉に関わる例も報告されています。

食物連鎖の基盤を支える存在でもあるため、生態系全体では重要な構成要素です。

人の生活圏での過剰な発生が問題である一方、自然界では循環の担い手という二面性があると理解すると、適切な棲み分けと管理の発想につながります。

ハエは何を食べる?|摂食の仕組み・種類別食性・台所の衛生管理:まとめ

この記事のまとめです。

- 糖分と酸味や発酵香の強い果物に誘引されやすい傾向がある

- 観察ではレモンやキウイに集まり柿には集まりにくかった

- 固形物は唾液や酵素で溶かして液状化して摂食する

- 脚先の味覚で餌を確かめグルーミングで感覚毛を清潔に保つ

- イエバエは生活空間に適応し生ゴミや排泄物に誘引されやすい

- ニクバエは動物性由来の強いにおいに反応しやすい

- ショウジョウバエは発酵食品や酒類の香りに誘われやすい

- 大型のハエは体表面積が大きく付着汚染の懸念が高まる

- 一瞬の接触のみで高リスクとは限らず状況次第で変わる

- 生ゴミ密閉と排水口清掃が家庭での一次予防となる

- 粘着や誘引トラップとエアゾールを状況に応じて使い分ける

- 網戸の整備や開放時間短縮など侵入抑止も効果的である

- 自然界では分解者と被食者として生態系を支えている

- 残暑の高温多湿期は活動性が上がり発生に注意が必要

- ハエは何を食べるかの理解が衛生管理の選択を左右する