マダニを見つけたとき、思わず潰してしまいたくなるかもしれません。しかし、その行為がどのような影響をもたらすかを理解しておくことは非常に重要です。

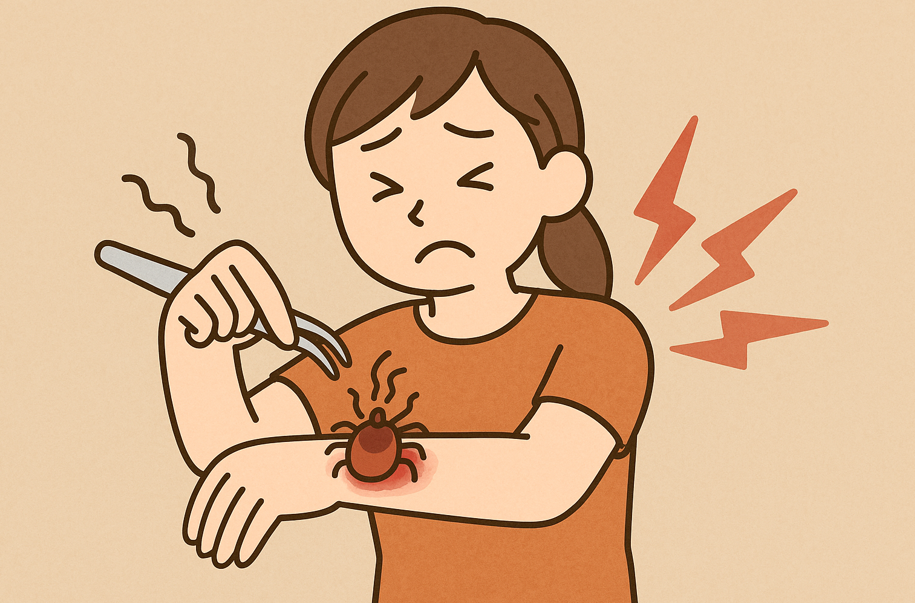

マダニを潰すとどうなるかと疑問に感じている方にとって、潰したときの体液がもたらす影響や、マダニの口器が皮膚に残るリスクを正しく知ることは、自身や家族の健康を守る第一歩となります。

マダニはさまざまな感染症を媒介することが知られており、咬まれたり潰したりすることで病原体が体内に侵入する可能性も否定できません。感染症にかかる可能性についてはもちろんのこと、人やペットへの二次感染の恐れにも注意が必要です。

また、万が一潰してしまったときの正しい対処法を理解しておくことで、被害を最小限に抑えることができます。

この記事では、マダニに関するリスクと対処法をわかりやすく解説していきますので、正しい知識を身につけて冷静に対応できるよう備えておきましょう。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- マダニを潰すことで発生する健康リスク

- マダニの体液や口器がもたらす影響

- 感染症や二次感染の危険性

- 潰してしまったときの正しい対処法

マダニ潰すとどうなる?危険性を解説

潰したときの体液がもたらす影響

マダニの口器が皮膚に残るリスク

感染症にかかる可能性について

人やペットへの二次感染の恐れ

潰してしまったときの正しい対処法

潰したときの体液がもたらす影響

マダニを潰してしまったとき、最も注意すべきなのは、マダニの体内にある体液や病原体が周囲に飛び散ることです。この行為によって、健康被害が生じる可能性が高まります。

まず、マダニは血を吸って大きく膨らむ習性があるため、潰した際には多量の血液や体液が一気に放出されます。この体液の中には、マダニが保有する細菌やウイルス、さらには原虫などの病原体が含まれていることがあります。そのため、マダニを潰す行為自体が病原体との不必要な接触を生み出してしまうのです。

例えば、指で潰してしまった場合、その体液が手に付着し、気づかないまま目や口を触ると、体内に病原体が入るリスクが生まれます。また、衣服や家具などに体液が付着した場合、それを介して他人やペットにまで影響が及ぶ可能性もあります。こうした接触によって感染症を引き起こす恐れがあるため、軽視すべきではありません。

つまり、マダニを見つけた際に安易に潰してしまうことは、思わぬ健康被害を引き起こす引き金になります。見つけても絶対に手で潰さず、正しい方法で処理することが何よりも重要です。

マダニの口器が皮膚に残るリスク

マダニを無理に引き剥がしたり潰したりしたときに、特に気をつけなければならないのが「口器が皮膚に残る」というリスクです。このトラブルは、見た目以上に深刻な結果を招くことがあります。

マダニの口器は、ギザギザの構造をしており、一度皮膚に刺さると抜けにくくなります。さらに、唾液とともに分泌されるセメント様の物質によって皮膚組織と強固に結びつけられるため、通常のピンセットや指で簡単に抜こうとすると、頭部や口器がちぎれて皮膚内に残ってしまうのです。

この状態になると、残った部分が異物として体内で炎症を引き起こし、赤く腫れたり、化膿したりすることがあります。また、皮膚の奥に病原体が長時間とどまりやすくなるため、感染症のリスクも高まります。特に顔や首まわりなど皮膚が薄い部分では、炎症の範囲が広がるおそれもあります。

前述の通り、マダニの口器が皮膚に残った場合、外科的な処置が必要になるケースもあります。皮膚科では局所麻酔のうえで皮膚ごと切除することもありますので、安易な自己処理は避け、必ず医療機関に相談するようにしましょう。

感染症にかかる可能性について

マダニに咬まれること自体に加え、そのマダニを潰すことで感染症にかかるリスクが一段と高くなります。これは、マダニが病原体の運び手となる「媒介者」であるためです。

マダニが媒介する感染症として知られているのは、日本紅斑熱、ライム病、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などがあります。特にSFTSは致死率が高く、場合によっては命に関わることもあります。この病気は、ウイルスを持つマダニに咬まれたことが原因で発症しますが、潰したときに体液が傷口や粘膜に触れることで感染する危険も否定できません。

例えば、野外活動中にマダニが皮膚に付着しているのに気づかず、その場で手やティッシュで潰してしまったとします。このとき、体液が手に付着し、それが無意識に口や目に触れてしまうと、感染ルートが成立してしまいます。体内に病原体が入れば、潜伏期間を経て発熱、吐き気、全身の倦怠感などの症状が現れることがあります。

こうした感染症は、特効薬がないものも多く、症状が進行してからでは治療が難しい場合もあります。そのため、マダニに遭遇した場合は「触らずに処置を委ねる」という姿勢が大切です。

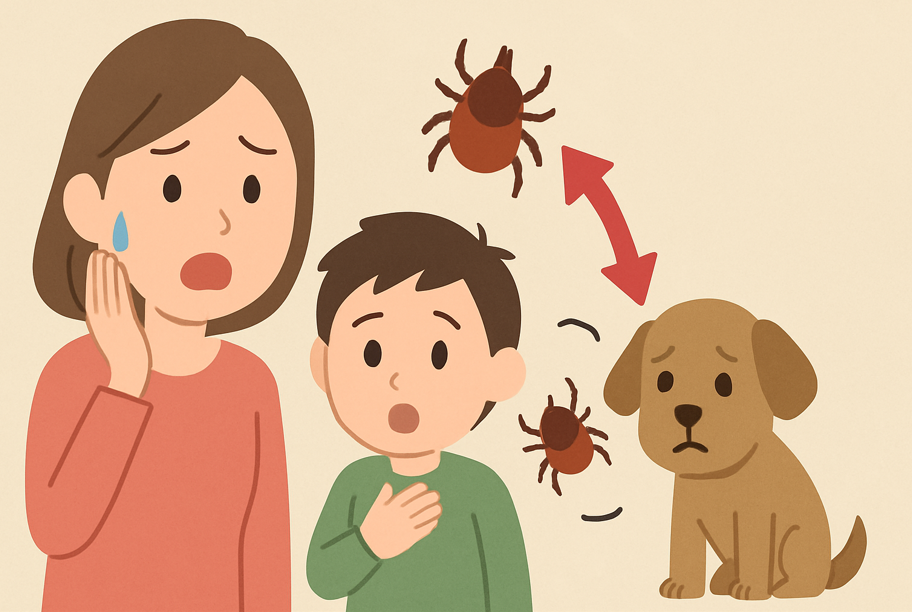

人やペットへの二次感染の恐れ

マダニを潰したときに生じるもう一つの重大な問題は、人やペットへの二次感染の可能性です。このリスクは、家庭内でマダニが持ち込まれたときに特に高まります。

例えば、屋外でマダニが付着したことに気づかず、そのまま帰宅して衣類やバッグを部屋に置いたとします。そのマダニが潰された場合、体液が衣類や家具に付着し、そこから家族やペットが接触することで感染の危険が生まれます。マダニの体液には、前述のSFTSウイルスのように人間や動物に共通して感染する病原体が含まれていることがあるため、非常に注意が必要です。

さらに、ペットにマダニが寄生していた場合、その駆除処理を自宅で安易に行うと、潰した際に病原体が飼い主や他のペットに移る恐れがあります。これは特に猫や犬のように被毛が多く、マダニが隠れやすい動物に多く見られる問題です。

加えて、マダニの一部は、繁殖のために室内で産卵するケースもあります。したがって、潰してしまったマダニがメスであった場合、体内にあった卵が室内に飛び散り、結果的に家庭内でのマダニ繁殖を引き起こすリスクもゼロではありません。

このような背景から、マダニを潰すという行為は、自分だけでなく家族やペットの健康をも脅かす行動につながる可能性があると認識すべきです。

潰してしまったときの正しい対処法

万が一、マダニを潰してしまった場合でも、適切な対処を行うことで感染リスクや炎症の拡大を防ぐことができます。慌てず、冷静に対応することが重要です。

まず第一に行うべきことは、潰したマダニの体液に触れてしまった部分をすぐに洗い流すことです。流水と石けんを使って丁寧に手や皮膚を洗浄しましょう。できれば消毒用アルコールなどで殺菌処理を行うと、より安心です。

次に、潰れたマダニの破片や体液が衣類や家具に付着している可能性があるため、使用していた物品は速やかに洗濯または除菌します。このとき、使い捨ての手袋を着用すると、二次接触を防ぐことができます。

潰したマダニが皮膚に咬みついていた場合、その部位に異物感や赤み、腫れなどの症状が出ることがあります。少しでも異常を感じたら、早めに皮膚科などの医療機関を受診してください。特に、熱や倦怠感などの全身症状が現れた場合は、速やかな診察が必要です。

また、マダニの体の一部が皮膚に残っている可能性もあるため、取り除いたマダニは捨てずに、できれば密閉容器などに保管して医師に見せると診断の助けになります。

このように、潰してしまったあとでも冷静に対応することで被害を最小限に抑えることは可能です。ただし、最も重要なのは、潰さないように注意するという予防意識を持つことに尽きます。

マダニ潰すとどうなる?正しい知識を知ろう

マダニが媒介する代表的な感染症

咬まれても痛みを感じにくい理由

吸血前後で大きく変わるマダニの姿

無理な自己処理が招くトラブル

ペットや子どもを守るための予防法

マダニが媒介する代表的な感染症

マダニが媒介する感染症には、命に関わるものも含まれており、特に野外活動が増える時期には注意が必要です。近年、日本国内でも確認されているのが「SFTS(重症熱性血小板減少症候群)」「日本紅斑熱」「ライム病」などの感染症です。

SFTSはウイルス性の感染症で、発熱、下痢、嘔吐、血小板の減少などが主な症状として現れます。感染が進行すると意識障害や多臓器不全を起こし、場合によっては命を落とすこともあります。これは主に西日本を中心に報告されていますが、活動エリアが拡大しているため、全国どこでもリスクがあるといえます。

日本紅斑熱は細菌の一種であるリケッチアによって引き起こされ、高熱や全身の発疹が特徴です。発見が遅れると重症化するおそれがあり、早期の抗菌薬治療が求められます。さらに、ライム病は主に欧米で多く見られますが、日本でも発生例があり、マダニの咬傷後に現れる赤い環状の発疹が初期症状です。治療を怠ると関節炎や神経障害へと進行する場合もあります。

このような感染症はいずれも、マダニが持つ病原体が人間の体内に入り込むことで発症します。つまり、咬まれただけではなく、マダニを潰すことで体液から感染するリスクもあるため、十分な警戒が求められます。

咬まれても痛みを感じにくい理由

マダニに咬まれても、気づかない人が多いのには明確な理由があります。それは、マダニが咬みつく際に「痛みを感じにくくする唾液成分」を分泌しているからです。

具体的には、マダニは皮膚に咬みつくとき、血液の凝固を防ぐ成分や、炎症を抑える成分、さらには麻酔のような作用を持つ物質を唾液として体内に注入します。このため、咬まれても痛みやかゆみをすぐに感じることがなく、気づいたときにはすでに深く刺さっているというケースが多く見られます。

また、マダニの口器はギザギザした構造をしており、皮膚の奥にしっかりと固定されます。これにより、簡単には外れないうえ、唾液の効果で痛覚が鈍くなっているため、何時間も、あるいは数日にわたって吸血を続けてしまうのです。

このような特徴があるため、野外活動後は特に体の隅々までチェックを行い、小さなマダニが皮膚に付着していないかを確認することが大切です。早期に発見できれば、リスクの高い感染症への対処も迅速に行えます。

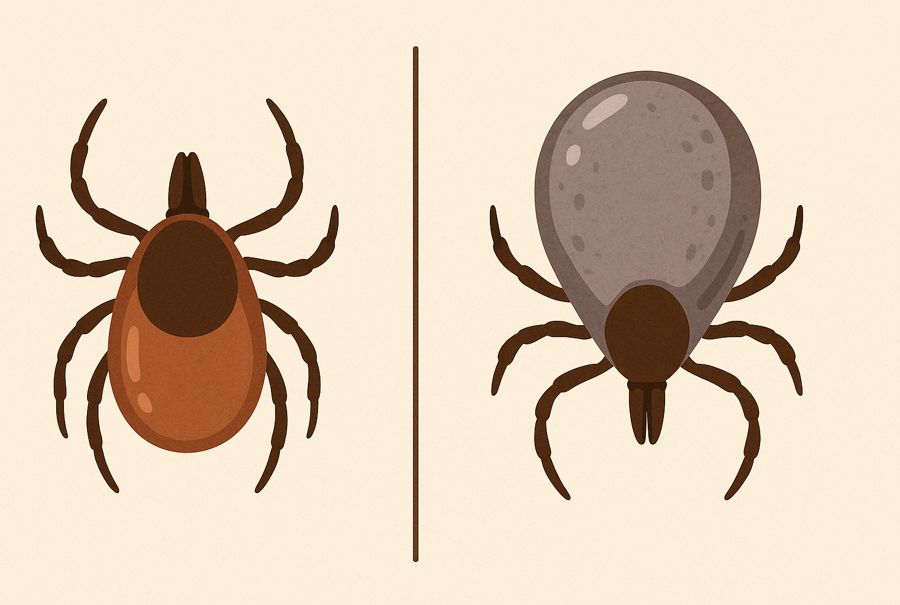

吸血前後で大きく変わるマダニの姿

マダニは、吸血する前と後で見た目が大きく変化する昆虫の一種です。この変化が非常に顕著であるため、マダニの同定や発見に役立つ手がかりになります。

吸血前のマダニは、3mm程度と非常に小さく、硬くて扁平な体型をしています。色も茶色や黒に近く、地面や草むらにいるとほとんど目立ちません。しかし、一度咬みついて吸血を始めると、その体は驚くほど膨張します。長時間かけて血を吸収し、場合によっては10倍以上の大きさにまで膨れ上がることもあります。

吸血後のマダニは、表面がぷっくりとした半透明の灰色や赤紫色に変化し、一見すると別の生物のように見えることもあります。このため、吸血前には見逃してしまうことがあっても、吸血後のマダニは比較的容易に発見されやすくなります。

こうした体の変化は、マダニの種類や個体によっても差がありますが、一般的には吸血によって体内に大量の血液を蓄える習性があるために起こるものです。野外での活動後は、自分やペットの体にこうした「膨らんだ虫」がいないかを確認することで、早期の対応につながります。

無理な自己処理が招くトラブル

マダニを見つけたときに、自分で取り除こうとする人は少なくありませんが、自己処理には大きなリスクが伴います。特に、ピンセットや指で無理に引き剥がすと、予想以上のトラブルを引き起こす可能性があります。

最もよくある問題は、マダニの口器が皮膚内に残ってしまうことです。マダニは咬みついた際に、口器を深く刺し込み、セメントのような物質で皮膚と強固に接着します。このため、無理に引っ張ると口器がちぎれて皮膚内に残り、炎症や化膿を引き起こす原因となります。

さらに、マダニを潰してしまうと、体液中に含まれる病原体が皮膚や粘膜から体内に侵入するリスクが高まります。これによって、前述した感染症にかかる可能性も否定できません。

また、自己処理がうまくいったと思っても、実際にはマダニの一部が残っていたり、再感染のリスクを残していたりする場合があります。自己判断では限界があるため、マダニが咬みついているのを見つけた場合は、できるだけ早く皮膚科などの専門機関で処置してもらうことが安全な対応です。

ペットや子どもを守るための予防法

マダニからペットや子どもを守るためには、日頃の予防が何よりも重要です。屋外での行動が多いペットや、草むらなどで遊ぶ機会がある子どもは、マダニに咬まれるリスクが高いため、予防策を日常的に実践する必要があります。

まず基本として、屋外に出る際は肌の露出を控える服装を心がけましょう。長袖・長ズボンを着用し、靴下の上からズボンの裾をかぶせるなど、マダニが入り込む隙間を作らない工夫が有効です。また、衣服や肌に使用できるマダニ専用の忌避スプレーを活用することで、接近を防げる可能性が高まります。

ペットの場合、定期的なノミ・ダニ駆除薬の使用が大きな予防になります。動物病院で処方される薬には、マダニが咬みついても死滅する成分が含まれており、効果的に寄生を防ぐことができます。散歩後には被毛のチェックを行い、体にマダニが付着していないかを確認する習慣をつけると安心です。

さらに、自宅周辺の環境整備も予防につながります。庭やベランダの草をこまめに刈り、マダニが生息しにくい環境を作ることが重要です。加えて、野生動物が近づかないよう対策を取ることも、マダニの侵入を防ぐ助けとなります。

このように、複数の予防策を組み合わせて実行することで、大切な家族やペットの健康を守ることができます。

マダニ 潰すとどうなるかを知るための総まとめ

この記事のまとめです。

- 体液に含まれる病原体が健康被害を引き起こすリスクがある

- 潰した体液が皮膚や粘膜に触れると感染の可能性が高まる

- マダニの口器は皮膚に強く固定され簡単には抜けない

- 無理に潰すと口器が皮膚に残り炎症や化膿の原因になる

- 感染症にはSFTS、日本紅斑熱、ライム病などが含まれる

- 潰すことで病原体が空気中や物に付着し二次感染を招く

- 手や家具に付いた体液を介して家族やペットが感染する恐れがある

- 室内で潰した場合、卵の飛散による繁殖リスクも否定できない

- 咬まれても痛みを感じにくく発見が遅れやすい

- 吸血後のマダニは膨張し目視で見つけやすくなる

- 自己処理は口器残存や感染を招くため避けるべきである

- 潰した際はすぐに洗浄・消毒し、皮膚異常があれば受診する

- 潰した個体は保管して医師の診断に活用できる

- 衣類や持ち物に体液が付着していないか確認・洗浄が必要

- 普段から予防対策を徹底しマダニとの接触自体を防ぐことが重要