思わずコバエを食べてしまったかもしれない、あるいはコバエが触れた食べ物を口にしてしまった――そんな不安を抱えてここに来た方に向けて、体への影響を落ち着いて判断できるよう、症状の目安や受診のタイミングを具体的にまとめました。

どの程度の確率で健康被害が起こりうるのか、どんな症状が出たら注意すべきかをわかりやすく整理し、子どもや妊娠中の方、高齢の方など配慮が必要なケースにも触れます。

さらに、コバエが止まった食べ物を食べても良いのかという悩みに対し、汚染リスクの考え方や再加熱で期待できる効果と限界を丁寧に解説。

家庭でできる初期対応、台所や生ゴミ周りの発生源対策、再発防止のコツまで一貫して確認できる構成なので、いま感じている不安を少しずつ具体的な行動に置き換えられるはずです。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 症状の目安と受診のタイミング

- 健康被害が出る可能性と目安

- コバエが止まった食べ物の可否

- 初期対応と発生源対策の手順

コバエ 食べてしまった時の判断

症状の目安と受診のタイミング

健康被害が出る可能性と目安

コバエが止まった食べ物の可否

想定される原因菌と加熱目安

コバエはばい菌を媒介する

症状の目安と受診のタイミング

少量のコバエを誤って口に入れた場合、多くは消化管を通過して自然排出されるとされています。

体調が安定している成人では無症状で経過することも少なくありませんが、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、微熱などの消化器症状が数時間から数日内に現れる可能性があるため、当日の食事内容や水分摂取量を含めて体調の変化を丁寧に観察すると安心です。

嘔吐時は誤嚥を避け、少量ずつの水分補給に切り替えると負担が軽減しやすいとされています。

受診の判断材料

以下のような状況は医療機関への相談を検討する目安とされています。特に乳幼児、高齢者、妊娠中の方、持病や免疫抑制治療中の方は悪化が速いことがあるため、早めの受診が無難です。

- 38〜39度前後の発熱が持続する、または悪寒を伴う

- 止まらない嘔吐や水様便が半日以上続き、水分がとれない

- 血便、激しい腹痛、意識がもうろうとする、尿量が著しく減る

- 同じ食卓の複数人で似た症状が同時発生している

- 脱水兆候(口渇、尿の色が濃い、立ちくらみ、皮膚の乾燥)が目立つ

服薬中の方は、自己判断で市販の解熱鎮痛薬や整腸薬を追加せず、相互作用や禁忌の観点から医師・薬剤師に相談することが安全とされています。

下痢止めは原因病原体の排出を妨げる場合があるため、使用の可否は専門家の指示に従いましょう。

自宅での初期対応のポイント

- 常温の水または経口補水液を少量ずつ反復摂取する(目安としてコップ1杯を数回に分ける)

- 油脂・香辛料・アルコールは一時的に避け、消化のよい主食や発酵乳製品を中心にする

- 嘔吐が落ち着くまで固形物は無理に摂らない

- 症状が治まった後も1〜2日は暴飲暴食を控え、睡眠を十分にとる

食品に関連した体調不良が疑われる場合の一般的な衛生指針は公的機関で整理されています。(出典:厚生労働省 食中毒予防の6つのポイント)

健康被害が出る可能性と目安

コバエ自体は人の主要な病原体ベクターとしては扱われないことが多いとされていますが、環境中の微生物が体表に付着して一時的に運ばれる可能性は否定できません。

特に生ごみ、排水口、発酵中の食品に集まりやすい習性があるため、衛生環境が悪い場所で接触した場合は相対的なリスクが上がると考えられています。

想定される影響の幅

- ほとんどのケース:無症状〜軽度の消化器症状で自然軽快

- 稀なケース:数日持続する腹痛や下痢、嘔吐などの胃腸炎様症状

- ハイリスク群:乳幼児、高齢者、妊娠中、基礎疾患や免疫不全のある方では脱水・栄養不良に移行しやすい

また、食品に産卵されたノミバエ類の卵が関与する事例が報告されることがあり、腹痛や下痢が数日続くケースがあるとされています。

症状が強い、摂食・水分摂取が困難、職場や家庭で同時多発しているなどの状況は、食中毒や感染性胃腸炎を疑う目安となり、保健所や医療機関への相談が推奨されます。

体調悪化を見極めるチェック

- 24〜48時間で症状が改善しない、または悪化している

- 排便回数が著しく多い(目安として1日6〜10回以上)

- ぐったりして活動性が下がる、尿量が減る、口が渇く

- 強い腹部圧痛や血便、黒色便がある

これらの所見がある場合は早期受診が望まれます。職場・学校・保育施設では、同様症状の発生状況を共有し、二次感染予防として手洗い、共用品の消毒、トイレ・洗面所の清掃強化を進めると再拡大の抑制に役立つとされています。

コバエが止まった食べ物の可否

短時間、清潔な室内環境でコバエが食品に一瞬止まっただけでは、大量の微生物が移行する可能性は低いと理解されています。

一方で、接触時間が長い、複数回止まる、調理済み食品の表面が湿っている、屋外や汚染の可能性が高い環境での事例など、条件次第で相対的なリスクは上昇します。

判断に迷う場合は、食材の種類、温度管理、再加熱の可否を整理して安全側に寄せるのが実務的です。

判断のための目安(家庭向け)

| 食品の状態 | 環境・接触条件の例 | 推奨対応の一例 |

|---|---|---|

| 加熱可能な主菜・惣菜 | 室内で一瞬接触、直後に発見 | 中心まで十分に再加熱して喫食可と判断される場合がある |

| 加熱可能だが厚みがある | 屋外テラス、数分放置 | 中心温度の到達が不確実なら廃棄を検討 |

| 生野菜・果物 | 室内で短時間接触 | 流水で丁寧に洗浄、皮がむけるものは皮を除去 |

| 切り分け済み生食 | 屋外パーティー、複数回接触 | リスクが読み切れない場合は廃棄が無難 |

| パン・菓子類 | 乾いた表面に短時間接触 | 接触部を広めに除去して対応可とされる場合がある |

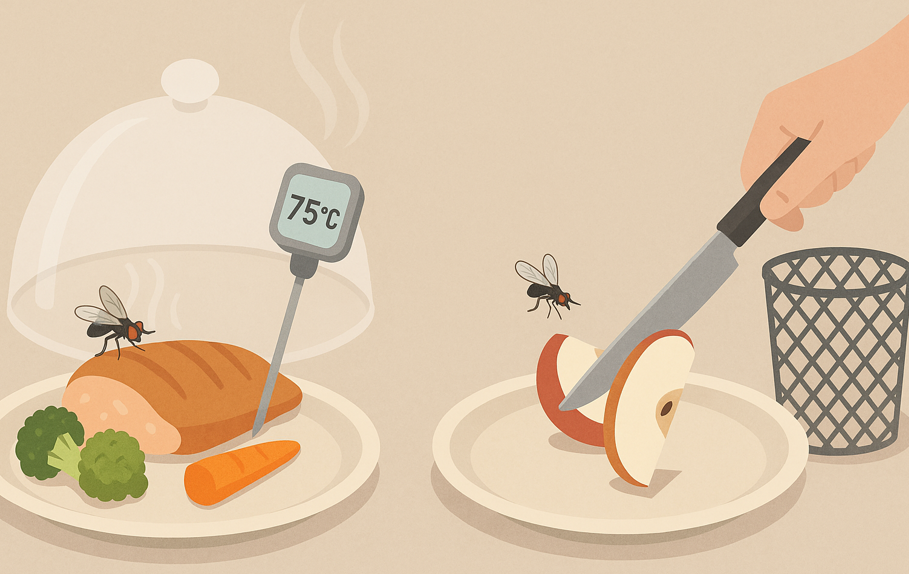

再加熱の目安として、一般的な家庭料理では中心部75℃で1分程度が細菌の低減に有効とされています。

ウイルス様の汚染が疑われる場合には、85〜90℃で90秒以上が参考として挙げられることがあります。

これらはあくまで家庭での一般目安とされ、食品の厚みや水分量、加熱ムラによって結果が大きく変わるため、中心までしっかり熱を通すことが要になります。

衛生的取り扱いの補足

- 再加熱が難しいサラダや刺身などは、洗浄・一部除去で対応できないと判断したら無理をしない

- 調理台、まな板、包丁、トングは中性洗剤で洗い、よく乾燥させる

- 果物やパンの常温放置時間を短縮し、フードカバーや密閉容器を併用する

- 室内発生源(生ごみ、排水口のぬめり、観葉植物の土)を点検し、誘引源を断つ

以上を踏まえると、食べ物の可否は「環境の清潔度」「接触時間」「食品の再加熱可否」の三点で実務的に評価でき、迷う場合は廃棄という選択が安全側に寄せる判断といえます。

想定される原因菌と加熱目安

コバエ自体が特定の病原体の主要媒介者とされるわけではありませんが、環境由来の細菌が付着する可能性は否定できないとされています。食品衛生の一般的指針では、次のような加熱目安が示されています。

| 想定リスクの一例 | 代表例の説明 | 一般的な加熱目安の例 |

|---|---|---|

| 細菌全般の低減 | 大腸菌群、黄色ブドウ球菌など | 中心温度75℃で1分とされています |

| 腸炎ビブリオ等 | 海産物での注意が示されます | 60〜70℃程度での十分加熱が推奨とされています |

| ウイルス一般 | ノロなど別経路が中心 | 85〜90℃で90秒以上が目安とされます |

上記は家庭調理での一般目安とされ、料理の種類や厚みで必要条件は変わります。

再加熱時は中心まで温度を届かせることが肝心です。

加熱が難しいサラダ類は、洗浄や一部除去で対応し、リスクが高いと感じた場合は無理をしない判断が賢明といえます。

コバエはばい菌を媒介する

コバエは小型のハエの総称で、ショウジョウバエやノミバエ、キノコバエ、チョウバエなどが含まれます。

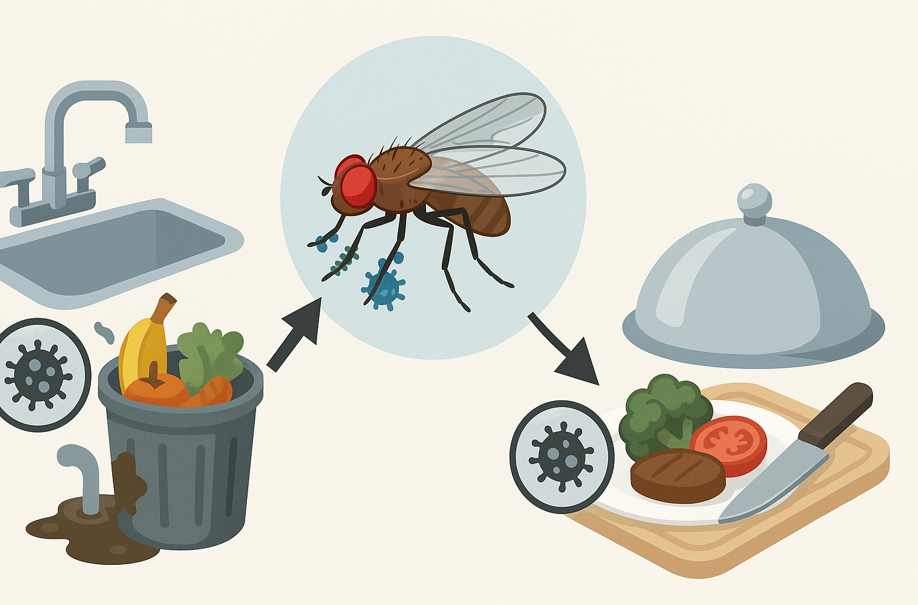

これらは一般に病原体の主要なベクターとは位置づけられていないと説明されていますが、汚水や生ごみなどに触れていた場合、脚や口部に付着した微生物を一時的に運ぶ可能性はあるとされています。

短時間の接触で大量汚染に至る可能性は低いという見解がある一方、環境が不潔なほどリスクは相対的に上がると理解しておくと判断しやすくなります。

要するに、場所と接触時間、食材の性状がリスク評価の鍵です。

コバエを食べてしまった後の対策

種類別に見たリスクの違い

家庭でできる初期対応手順

発生源の特定と掃除の優先度

再発防止の収納と保管の工夫

子どもと高齢者の注意点

コバエを食べてしまった場合:結論

種類別に見たリスクの違い

食卓に寄りやすい種類として、ショウジョウバエとノミバエがよく挙げられます。

ショウジョウバエは果物や発酵食品に誘引されやすく、ふわりと止まる特徴があり、短時間接触での実害は限定的と説明されています。

ノミバエは素早く歩き回り、生ごみや腐敗物にも集まりやすいため、相対的に注意度は高めと考えられます。

チョウバエは水回り発生が多く、食卓より浴室や排水周辺での管理がポイントとされています。

種類にかかわらず、量や接触時間、環境の清潔度がリスクに影響します。

家庭でできる初期対応手順

誤食直後は、特段の症状がなければ水分をとりながら様子観察が基本とされています。

吐き気が強くなければ無理に吐かせる必要はないという説明が一般的です。

調理済みの料理に不安がある場合は、再加熱が可能なら中心までしっかり加熱します。

果物やパンなど再加熱が難しい食品は、接触部位を広めに除去するか、心配であれば廃棄します。

その後、テーブルや調理台、食器の表面を中性洗剤で洗い、清潔な布で拭き上げるだけでも再汚染の可能性を下げられます。

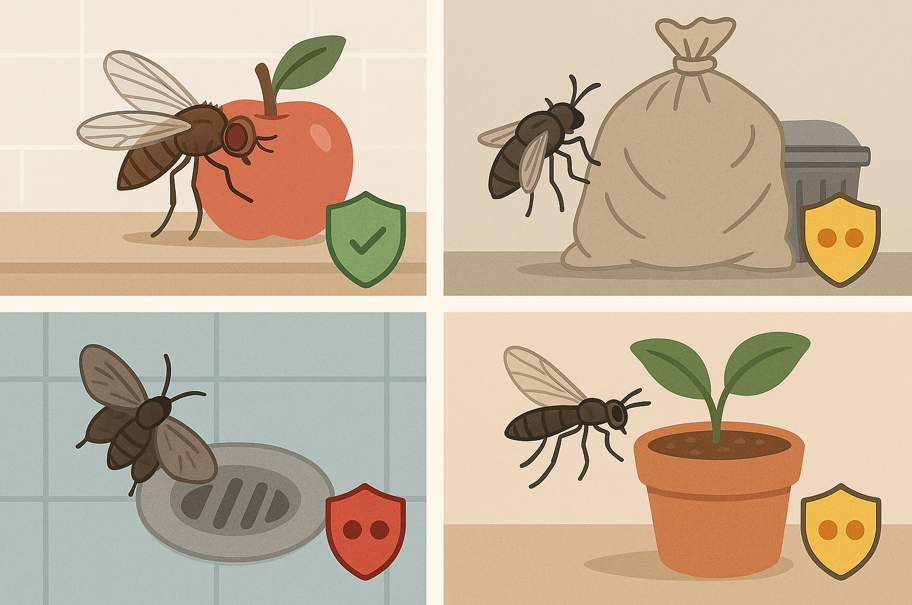

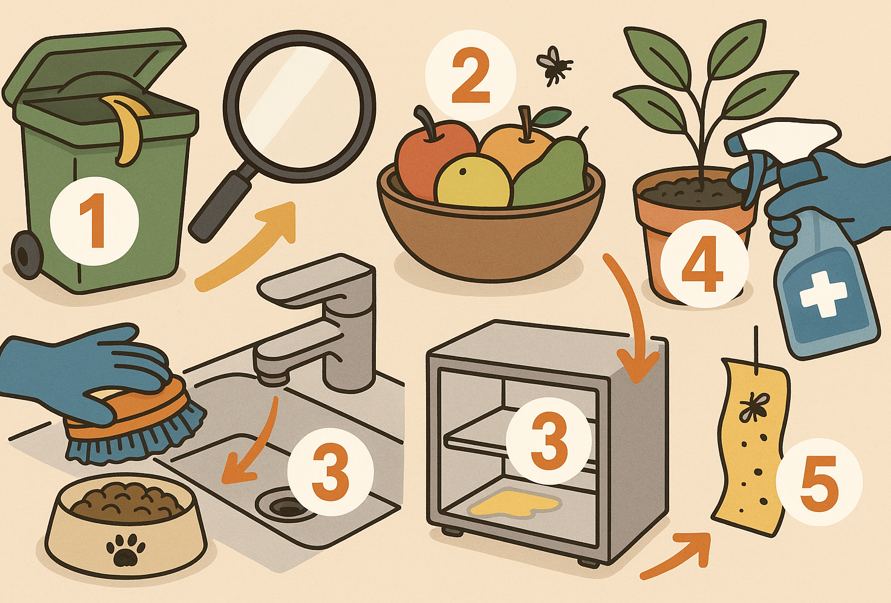

発生源の特定と掃除の優先度

コバエは室内のどこかに誘引源がある場合が多いとされています。

優先度の高いチェックポイントは、キッチンの三角コーナーやごみ箱内、空き缶や空き瓶のすすぎ残し、排水口のぬめり、冷蔵庫ドレン受け、ペット用トイレやエサ周りです。

観葉植物の受け皿や腐葉土もキノコバエの温床になりやすいと説明されています。

発生源が不明の場合は、エリアを区切って順番に清掃し、粘着トラップを設置して発生エリアを絞り込むと効率的です。

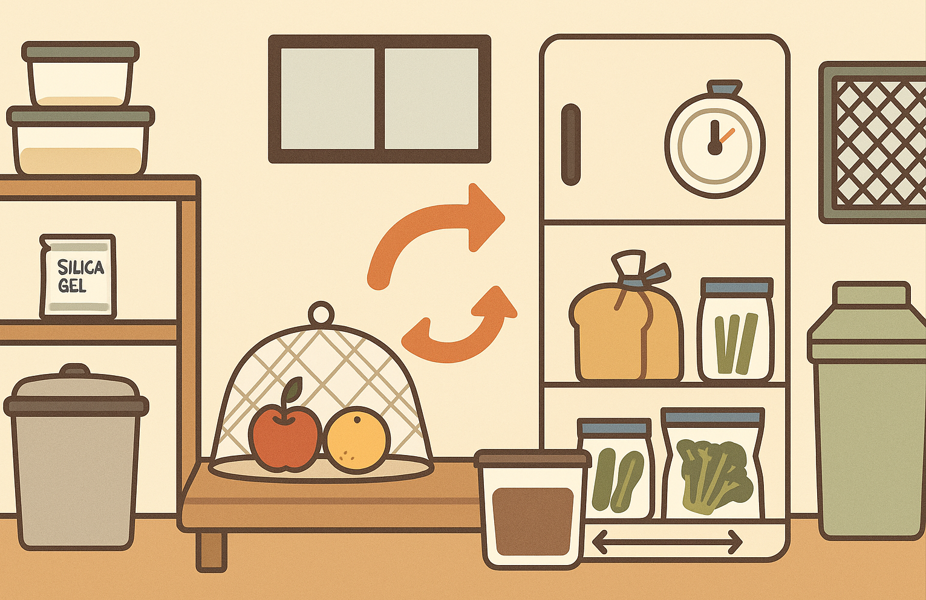

再発防止の収納と保管の工夫

発生予防の基本は、匂いと水分のコントロールです。

生ごみは密閉し、可能であれば小分けして高頻度で廃棄します。

空き缶や空き瓶、ペットボトルは軽くすすいでからまとめます。

果物やパンは常温放置を控え、短期でもフードカバーや密閉容器の利用が有効とされています。

排水口や排水管は定期的に洗浄し、ぬめりをためないことがポイントです。

網戸は目の細かいものに張り替える、通気口や換気扇はフィルターを装着するなど、侵入経路の遮断も効果が期待できます。

子どもと高齢者の注意点

乳幼児や高齢者、妊娠中の方、基礎疾患のある方は、脱水や合併症のリスクが相対的に高いとされています。

嘔吐や下痢が複数回続く、食事や水分がとれない、元気がないといった兆候がある場合、早めの受診が安心です。

家庭ではこまめな水分補給を意識し、経口補水液などを備えておくと対応しやすくなります。

食品の再加熱や洗浄のひと手間で不安を減らし、無理をせず安全側の判断を優先する姿勢が大切です。

コバエを食べてしまった場合:結論

- 一瞬の接触は大量汚染につながりにくい

- 症状がなければ経過観察でもよい場合が多い

- 不安が強い食品は再加熱や除去、廃棄で対応

- 発生源を断つ掃除と収納の見直しが再発防止の要

- 乳幼児や高齢者は軽症でも早めの相談が安心

以上の点を踏まえると、落ち着いてリスクを見極め、家庭で実行できる衛生管理と体調観察を組み合わせることが実践的といえます。

参考になる一般的な家庭の加熱・衛生の考え方

家庭の食品衛生では、中心部までの十分加熱や、調理器具の洗浄・乾燥、冷蔵・冷凍の温度管理が基本とされています。これらの原則を日常的に守ることで、偶発的なコバエ接触に対する耐性も高められると考えられます。

コバエを食べてしまったらどうなる?病原菌リスクと食中毒の予防策:まとめ

この記事のまとめです。

- 一瞬止まっただけならリスクは相対的に低い

- 症状の目安は腹痛下痢嘔吐発熱の有無と強さ

- 受診のタイミングは重症兆候や基礎疾患の有無

- コバエが止まった食べ物は再加熱や洗浄で対応

- ノミバエは相対的に注意度が高めとされている

- 環境が不潔なほどリスクは相対的に上がる

- 家庭では無理に吐かせず水分をとって観察

- 不安が強い食品は広めに除去するか廃棄を選ぶ

- 発生源は三角コーナー排水口空き缶の残渣など

- 観葉植物や受け皿も点検しぬめりを除去

- 生ごみ密閉と高頻度廃棄で誘引源を断つ

- 網戸や通気口のフィルターで侵入を抑える

- 乳幼児高齢者妊娠中は早めの医療相談が無難

- 中心温度75℃1分など一般目安が示されている

- 再発防止は収納保管と清掃習慣の見直しが鍵