カラスになつかれたと感じる場面は、意外と身近にあります。

通勤や散歩の途中に近づいてきたり、一定の距離を保ちながら後をついてきたりすると、うれしさと同時に戸惑いも生まれます。

そこでまず整理したいのが、カラスは人になつく鳥?という素朴な疑問です。

人に慣れたように見える行動の背景には、学習や警戒、環境への適応など複数の要因が重なっている場合があります。

次に押さえておきたいのは、カラスが人になつく理由の理解です。

食べ物に関する経験学習や、人の行動パターンへの同調、繁殖期の見張り行動など、いくつかのメカニズムが関与していると考えられます。

合わせて、カラスに好かれる人の傾向を知っておくと、なぜ自分の周りで距離が縮まりやすいのかを冷静に説明できます。

歩き方や視線、生活のルーティンといった日常のふるまいが、想像以上に影響することがあります。

関わり方を誤らないためには、カラスに餌付け以外で好かれる方法は?という視点も役に立ちます。

餌を与えなくても、刺激の少ない動作や適切な距離の取り方、ゴミや可食物の管理などで、不要な接近を招かずに共存のバランスを保てます。

この記事では、こうした疑問や不安を順序立てて整理し、状況別の対処と判断の基準を具体的に示します。

迷わず対応できるよう、行動の理由、距離感の保ち方、地域トラブルを避けるためのポイントまでをわかりやすくまとめていきます。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- カラスが人に近づく行動の背景と誤解を整理

- 迷惑や違法トラブルを避けるための実践的対処

- 餌付けに頼らない関係づくりと衛生・安全の要点

- 参考になる事例パターンと判断基準の見極め

カラスになつかれた時の基本

カラスは人になつく鳥?

カラスが人になつく理由

カラスに好かれる人の傾向

接し方の基本ルール

カラスは人になつく鳥?

カラスは高い学習能力と記憶力をもつ鳥として知られ、人の行動を観察して学習します。

個体差はありますが、危害を加えない人や食べ物を持つ人を識別しやすく、警戒が薄れることがあります。

観察されるのは、一定距離を保っての追従、頭上や背後からの接近、声かけへの反応などです。

これらはペット的な愛着とは異なり、学習や条件づけによる適応行動と考えられます。

したがって、一般的な意味で「飼い慣らせる」対象というより、野生のまま人の行動に合わせてふるまう存在だと理解しておくと判断を誤りにくくなります。

カラスが人になつく理由

主な理由は三つに大別できます。

第一に学習の結果としての利益期待で、食べ物や落ち穂、可食ゴミの取得機会に結びつく相手や場所を覚えることがあります。

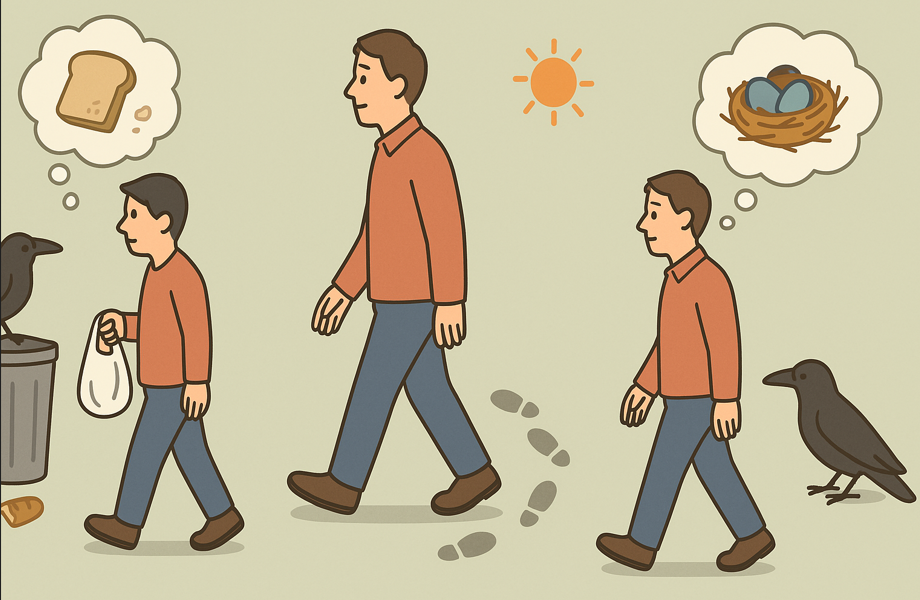

第二に習慣化で、同じ時間帯・同じルートでの人の移動に同調し、安心できるパターンとして近づくことがあります。

第三に繁殖期の要因で、巣の近傍を通る人を監視するために距離を詰める場合があり、これが懐いているように見えることもあります。

以上の点を踏まえると、多くの「なついた」行動は報酬学習か警戒の二面性で説明できると考えられます。

カラスに好かれる人の傾向

静かな動作や一定のルーティンで行動する人、落下物や食べ物を持ち歩く習慣がある人、視線を強く合わせない人は近づかれやすいとされます。

服装や色というより、歩く速さや視線、立ち止まる頻度などの行動特性のほうが影響しやすい印象です。

また、同じ場所・時間に繰り返し現れることで、鳥側の予測可能性が高まり、距離が縮まりやすくなります。

要するに、行動のパターンと報酬の関連が鍵となり、特別な体質や属性よりも日々のふるまいが関係を左右すると言えます。

接し方の基本ルール

野生動物としてのカラスを尊重し、むやみに距離を詰めないことが大切です。

手で触れようとせず、屈み込んで顔を近づける行為は避けます。

繁殖期には巣の近くを通らない、帽子を着用して頭部を守る、挑発的な手振りを控えるなどの配慮が役立ちます。

衛生面では、自治体の注意喚起によると感染症の媒介リスクがあるとされていますので、接近後は手洗いを徹底し、衣服や持ち物の清潔を保つことが推奨されています。

過度な関与を避け、生活動線を調整するのが現実的な第一歩です。

カラスになつかれた時の対応策

カラスに餌付け以外で好かれる方法は?

カラスがなつくことのメリットは?

カラスになつかれた事例の整理

法的留意点と鳥獣保護法の基礎

カラスに餌付け以外で好かれる方法は?

餌付けに頼らずに安全な関係を保つには、予測可能で刺激の少ない行動を心がけます。

具体的には、決まった速度で歩く、急な方向転換を避ける、追い払うしぐさをしない、視線を長時間固定しないといった点です。

手に持つ袋や食べ物が見えにくい持ち方を選ぶと、誤学習の抑制につながります。

居住環境では、可食ゴミの管理やベランダの食品管理を徹底し、人由来の報酬が発生しない状況を作ることが有効です。

これらは「好かれる」というより、侵襲的でない共存行動を促し、不要な接近を減らす現実的な選択と言えます。

生活動線の工夫

通勤・散歩のルートや時間を少しずらし、繁殖期に巣から距離をとると、監視や威嚇の対象になりにくくなります。帽子や雨具を活用して頭部を守る配慮も、心理的な安心につながります。

カラスがなつくことのメリットは?

過度な関与は推奨されませんが、一定の距離での共存にはいくつかの便益が語られます。

具体的には、生ごみの散乱要因を減らす対策を見直す契機になる、地域での環境美化意識が高まる、自然観察の教材として行動学への関心が広がるといった社会的メリットが挙げられます。

一方で、居着きやすくなる、周辺に集まる、繁殖期の接近で威嚇されるなどの負の側面もあります。

以上の点を踏まえると、メリットは「適切な距離」を守れるかどうかに左右され、餌付けや密な接触を前提にした利点は成立しにくいと理解しておくのが妥当です。

カラスになつかれた事例の整理

公開情報では、通勤路での追従、店舗前での接近、家庭のベランダへの来訪といった場面が多く報告されています。

共通するのは、食べ物の存在や人の規則的な行動パターン、繁殖期の巣近辺という三つの条件です。

また、SNS上では可愛らしさが注目される一方、餌付けの有無や法令順守を巡る議論に発展するケースも散見されます。

事例を型に分けると、監視型(巣防衛の延長)、報酬探索型(食資源の学習)、同調型(人の移動に合わせる)の三分類に整理でき、対応の出発点は原因の見極めにあります。

| 事例タイプ | 主な背景要因 | 推奨される初期対応 |

|---|---|---|

| 監視型(巣防衛) | 繁殖期の巣の近接 | ルート変更と帽子の着用、立ち止まらない |

| 報酬探索型 | 食べ物やゴミの学習 | 可食物の隠蔽とゴミ管理、見える餌を持たない |

| 同調型 | 行動の予測可能性 | 歩行パターンの微調整、滞在時間を短縮 |

法的留意点と鳥獣保護法の基礎

日本では、野生の鳥類は鳥獣保護管理法の対象とされ、許可なく捕獲や飼育を行うことは原則として禁止されています。

自治体の案内では、野生鳥獣を許可なく捕まえたり飼うことはできないと明記されているという情報があります。

保護が必要な負傷個体については、自治体や委託先の保護機関に相談する手順が示されることが多く、個人で持ち帰るよりも行政窓口への連絡が先とされています。

餌付けに関しては、環境行政の資料で野生動物への餌付け防止が推奨されているとされ、人への依存や生活被害の増加、地域トラブルの誘発が懸念点として挙げられています。

法令は地域の要綱で運用が異なる場合があるため、迷った際は居住自治体の環境担当課に確認するのが安全策です。

カラスになつかれた場合の正しい距離感とやってはいけない行動:まとめ

この記事のまとめです。

- カラスは学習で人に近づくが野生性は維持される

- 報酬学習や監視など複数動機を見極めて対応する

- 餌付けは依存とトラブルを招くため避ける

- 感染症予防の観点から接触後の手洗いを徹底する

- 可食ゴミの管理とベランダの食品管理を強化する

- 繁殖期は巣の近くを避け帽子で頭部を守る

- 歩行や視線など行動パターンの安定が誤学習を抑える

- 事例は監視型と報酬探索型と同調型に分けて考える

- 地域の案内では捕獲や飼育に許可が必要とされる

- 負傷個体は自治体や保護機関への相談が推奨される

- メリットは距離感を守ることで社会面に現れる

- SNS発信は法令や地域感情への配慮を忘れない

- 帽子や雨具の活用で接近時の不安を軽減する

- ルートや時間の微調整で接触頻度を下げられる