もぐらがどこから来るのかと疑問に思ったとき、まず理解しておきたいのは地下トンネルの本道と支道の違いです。

庭や畑でモグラ塚や地表のモコモコした道を見つけても、どれが頻繁に使われるルートかを見極めないと対処が遠回りになりがちです。

周囲がコンクリートで覆われていても土中を回り込んで侵入することがあるうえ、水路を伝ったり短距離を泳いで移動したりするケースもあります。

さらに、湿り気があり餌密度が高い場所は定着しやすい条件です。

この記事では、到達の仕組みから侵入サインの読み取り方、効果的な対策の手順まで順を追って解説します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- もぐらが到達する主な経路と侵入サイン

- よく通る本道の見分け方と観察のコツ

- 住みつかせにくい環境づくりと忌避の実践手順

- 法制度の考え方と安全に配慮した対処の限界

もぐらはどこから来る?

地下の本道と支道の違い

周りがコンクリートでももぐらは来る?

水路や泳いでの移動経路

湿地と餌密度で選ばれる

モグラ塚とモコモコ道発見

地下の本道と支道の違い

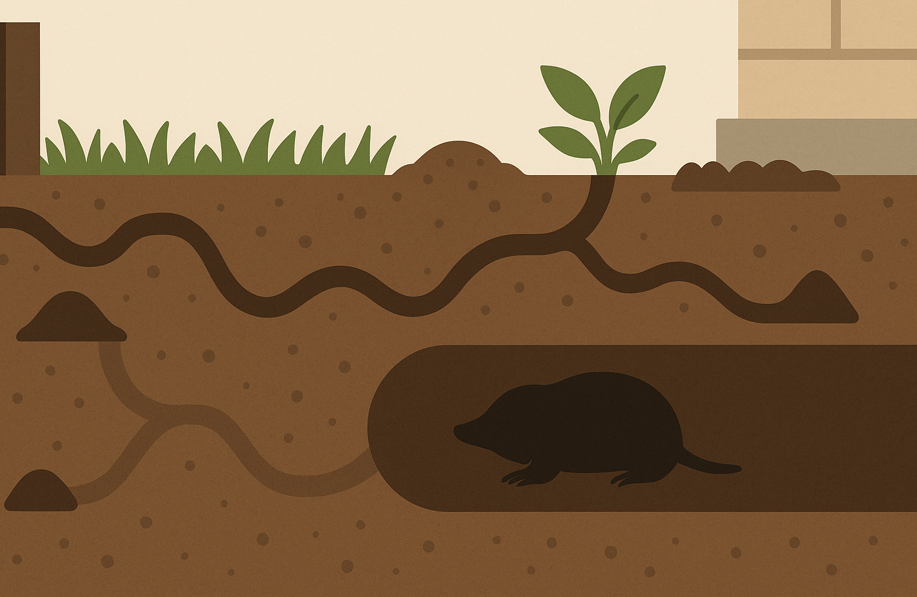

もぐらの地下網は目的別に最適化されており、よく使われる幹線のような通路と、採餌時に一気に掘り進める枝道で構成されています。

前者は日常の移動や逃避に使われるため安定性が求められ、後者は餌資源の分布に応じて短時間で作られる傾向があります。観察では両者を切り分けることで、対策の優先順位がはっきりします。

典型的な形態と深さ

一般に、本道は土壌の締まりが良い層を選び、盛土や埋戻しの境界など力の流れが生じるラインに沿って形成されやすいです。

深さは目安として地表下20〜40cm程度まで潜ることがあり、通路断面は扁平で、壁面の土が押し固められていることが多いです。

支道は浅層5〜15cmに集中し、地表が帯状にモコモコと盛り上がるサインが現れやすく、土の締まりは弱く崩れやすいのが特徴です。

維持・修復の挙動

本道は崩されると短時間で修復されやすく、24〜72時間以内に同じラインが復活することがよく見られます。

支道は一過性で、同じ場所が再利用されないまま沈静化するケースが多いです。

この違いを利用し、踏み均し後の復旧の速さを観察すると、どのラインを重点的に封鎖すべきか判断しやすくなります。

発見から優先度設定までの手順

- 広い範囲でモグラ塚と線状の盛り上がりを地図化します

- 目立つラインを軽く踏み戻し、48時間の復旧状況を記録します

- 復旧の速い線を本道候補として特定し、起点と終点(巣・水場・境界)を推定します

- 本道に並走する形で封鎖・忌避を配置し、支道は副次的に対処します

本道と支道の比較表

| 項目 | 本道 | 支道 |

|---|---|---|

| 主目的 | 日常移動・避難・主要空間連絡 | 採餌の探索・一時的移動 |

| 典型的深さ | 約20〜40cm | 約5〜15cm |

| 地表サイン | 継続する微細な沈みや線の復活 | モコモコした線状隆起が出やすい |

| 壁面の状態 | 押し固められ滑らか | 脆く崩れやすい |

| 修復の速さ | 24〜72時間で復活しやすい | 再利用されないことが多い |

| 対策の優先度 | 高い | 中・低 |

以上を踏まえると、観察の初期段階で復旧テストを行い、本道の特定から着手することが効果の底上げにつながります。

周りがコンクリートでももぐらは来る?

地表面がコンクリートで覆われていても、もぐらの移動は地下の連続性に依存するため、侵入は成立し得ます。

特に建物基礎や土間の縁、塀の基礎と自然地盤の取り合い、配管やケーブルを埋め戻したトレンチは、土質が緩く、連続した空隙が生じやすいことから、移動コリドーになりやすいポイントです。

侵入が生じやすい構造的要因

- 埋戻し土の層差:自然地盤との境界に剪断面ができ、通り道になりやすいです

- 基礎の段差や切欠き:点検口やスリット周りは土が緩みやすく、浅層の枝道が通過しやすいです

- 配管沿いの空隙:管周囲は粒度調整材が使われることが多く、水はけが良い分、掘り進みやすくなります

現場サインの見方

敷地境界の帯状の浮き、芝の局所的な沈み、塀沿いのピンホール状崩れは、地下の連続性を示すヒントになります。

これらは人の動線から離れた場所に現れがちで見落とされやすいため、周回ルートを決めて定期的に確認すると、兆候を早期に拾いやすくなります。

リスク低減のための実務的工夫

- 埋戻し帯の締固めを点検し、沈下が続く箇所は客土で段差を解消します

- フェンスや土間の縁に細粒砕石のドレーン帯を設け、連続する“柔らかいライン”を断ちます

- 侵入が集中する辺には、亜鉛めっきワイヤーメッシュなどの垂直障壁を地表下30〜40cmまで沈設し、上端は折り返して地表下に隠します

これらの対策は、もぐらの移動コストを上げ、学習による回避を促す狙いがあります。地表の見た目だけでなく、地下の連続性を切る発想が役に立ちます。

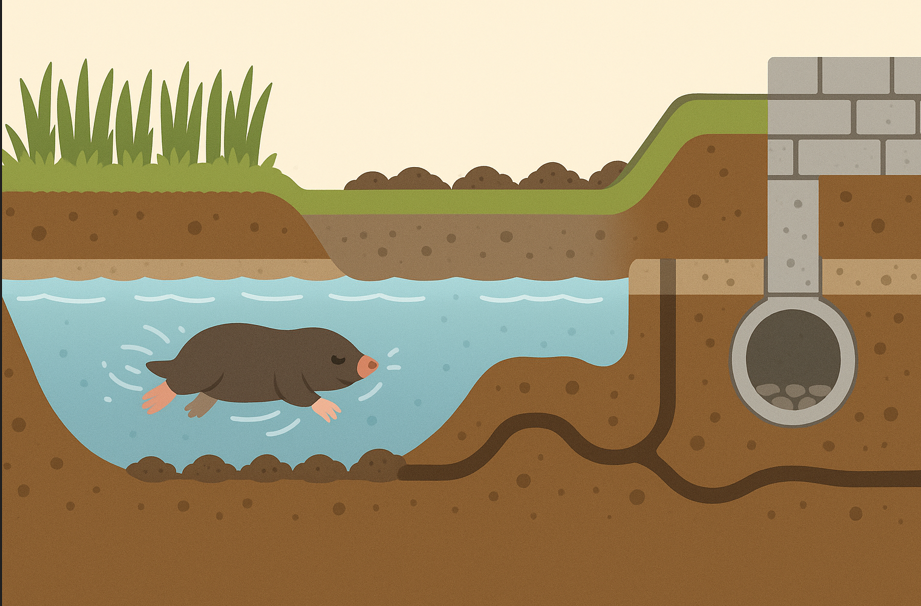

水路や泳いでの移動経路

もぐらは短距離であれば泳ぐことができ、地中移動と水際の移動を組み合わせて行動圏を広げることが知られています。

用水路、側溝、暗渠が連続する景観では、水辺からの侵入が成立しやすく、帯状にモグラ塚が並ぶことがあります。

水際侵入を疑うときのチェックポイント

- 法面や土手に沿った規則的な盛り上がりが見られる

- 雨後に新しい塚が水際から内側へ向けて連なって現れる

- 排水桝や出入口の埋戻し帯に、点在する小崩れが増える

侵入経路の絞り込みと観察の設計

水路経由を想定する場合は、畦の低い部分、側溝の継ぎ目、埋設管の取り合いなど“力が集中する点”に着目します。これらの点を直線で結ぶと、本道の候補が浮かびます。

踏み戻しテストは上流側から下流側へ順々に実施し、復活の速さに差が出る部分を重点監視に切り替えます。

対策の方向性

水際から数メートルの帯に、足裏で感じる程度の踏み固めを定期的に行い、浅層の枝道を成立しづらくします。

併せて、水路沿いの餌密度を上げない工夫(有機残渣の放置を避ける、落ち葉溜まりを定期撤去する)を続けると、侵入動機を抑えやすくなります。

湿地と餌密度で選ばれる

定着の可否を左右する最大の要素は、湿り気と餌密度です。もぐらは高い代謝を維持する必要があり、ミミズやコガネムシ類の幼虫などを安定的に捕食できる場所を選びます。

一般に、有機物が多く、ほどよく湿った壌土や半日陰の場所、堆肥や刈草のストック周辺は餌が集まりやすく、活動が長期化しやすい傾向があります。

餌密度に影響する土壌条件

- 水分:常時過湿は避けつつも、乾燥しすぎない状態がミミズ活動を支えます

- 温度:地温が極端に高低になりにくい厚いマルチや落葉層は、餌の滞留に寄与します

- 有機物:堆肥の施用や刈草の集積は土壌生物を増やしやすく、結果としてもぐらの滞在価値が上がります

住みにくくするための環境設計

- 余剰の有機残渣は餌場から離れた場所に一時保管します

- 花壇や畝はやや乾きやすい配置に見直し、潅水は朝に短時間・局所で行い、広範囲の湿りを避けます

- 水はけの悪い帯は透水性資材で改良し、同時に浅層の枝道が成立しづらい固さを維持します

乾いた砂質や強く締め固まった地盤では、本道化しづらい傾向があります。

以上の点を踏まえ、餌と水分の分布を“いじる”ことで、居心地の悪い帯を面として作る発想が効果を生みます。

モグラ塚とモコモコ道発見

観察の出発点は、地表サインの読み解きです。線状のモコモコ隆起は浅層の枝道、円錐状に土が吹き上がるモグラ塚は深層の掘削サインであることが多く、これらの位置関係を地図化するだけで、活動の重心が見えてきます。

サインの鮮度を見極めるコツ

新しい塚は土色が濃く湿り気があり、粒径の揃った細土が多い傾向です。時間が経つと表面が乾いて灰色がかり、風雨で裾が崩れて扇状に広がります。

線状隆起は踏み戻し後の復活の有無が手掛かりで、24〜48時間で戻るラインは本道または準幹線の可能性が高くなります。

観察と記録のすすめ

- 同じ時間帯(できれば夕方〜夜明け直後)に同ルートを巡回します

- 新旧のサインを色分けして簡易地図に落とし込みます

- 復活ラインに仮番号を振り、週ごとの変化を記録します

行動につなげる評価

復活の速さ、塚の並び方、境界付近での発生密度を総合して、封鎖や忌避の配置を決めます。本道候補の外側から順に“押し出す”イメージで対処すると、無駄撃ちが減り、現場の負担を抑えられます。

もぐらはどこから来るのか?:対策と判断

根食害は誰?誤解と実害

もぐらを追い出す方法はある?

トンネルを潰す基本対応

木酢液や炭の忌避活用

音波振動機の設置注意

根食害は誰?誤解と実害

野菜や球根の欠損やえぐれた痕跡は、加害生物の食性から整理するとネズミ類(とくにハタネズミ類やクマネズミなど)の可能性が高くなります。

もぐらは主にミミズや甲虫類の幼虫などの動物質を捕食する肉食性で、植物根を恒常的に食べる生態は報告されていません。

したがって、地上部が萎れたり生育が止まったりする現象は、直接の食害よりも、根圏(根の周囲の土壌環境)の物理構造がトンネルによって乱されることが主因として説明できます。

もぐらの支道が根鉢を横切ると、根の周囲に空隙が突然生まれ、毛細管水の供給とガス交換が不連続になります。土壌学の観点では、通気性が過大になると根は乾燥ストレスを受けやすくなり、逆に水分が滞留すると嫌気状態が進み根腐れに傾きます。

とりわけ移植直後や活着期は微生物群集のバランスが変動しやすく、細根の更新が追いつかないため、地上部の一時的な萎れとして表面化しやすい時期です。

対策の軸足は、犯人探しではなく土の秩序の回復に置くと効果が積み上がります。具体的には、空隙の発生ラインを軽く踏み戻し、土壌改良材や微粒の客土で空隙を埋め、根鉢と周囲土壌を再密着させます。

合わせて灌水は一度に大量ではなく、根鉢から外側へ円周状に少量ずつ与え、吸水と定着を助けます。

ネズミ類が併発している場合は、地表の通り道や隠れ場所(敷材の隙間、資材置き場の下部)を減らす整理整頓が抑制効果を高めます。

見分けのヒント

現場での判断は、痕跡の形状と周辺環境の組み合わせで精度が上がります。以下のポイントを手掛かりに、原因を切り分けてください。

かじり痕が鋭角で繊維がささくれる:ネズミ由来の可能性

歯幅に近い平行の削り跡が残ることがあり、地際や根菜の表面に帯状の欠損が見られます。近傍に小型の糞粒や細い通り道、巣材(細断した植物片)があれば、ネズミ類の活動が強く疑われます。

土表の線状浮きのみで根は無傷:支道通過による土壌乱れの可能性

深さ数センチの浅層に細い空洞が続き、上を踏むと陥没します。2日程度で同じ線が復活する場合は、短期的に再利用されている支道である見込みが高いです。

同区画で昆虫幼虫が少ない:もぐらの捕食影響が出ている可能性

掘り返した際にコガネムシ類幼虫やミミズの密度が低い場合、もぐらの捕食圧がかかっているサインになります。餌密度が落ちると支道の新設頻度も下がるため、時間経過とともに痕跡が沈静化することがあります。

補足として、病害や根腐れが背景にあるときは、かじり痕の規則性が乏しく、根軸部が黒変・軟化していることが多い点にも留意してください。

もぐらを追い出す方法はある?

管理地で現実的なのは、居心地を計画的に下げて「ここは通らないほうがよい」と学習させる方針です。

もぐらは嗅覚・触覚・振動感受性に優れ、危険経験を避ける傾向があるため、リスクシグナルを継続的に与えると行動圏の中心がずれていきます。

一方で、捕獲や殺傷には法的な枠組みがあります。野生鳥獣の取り扱いは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく許可制度の対象とされています。

農林業被害の防止など例外規定があるものの、個人が無許可で捕獲・殺傷することはできない旨が定められています。

手続きや運用は自治体ごとに異なるため、具体的な実施を検討する場合は自治体窓口で最新の指示を必ず確認してください(出典:e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088)。

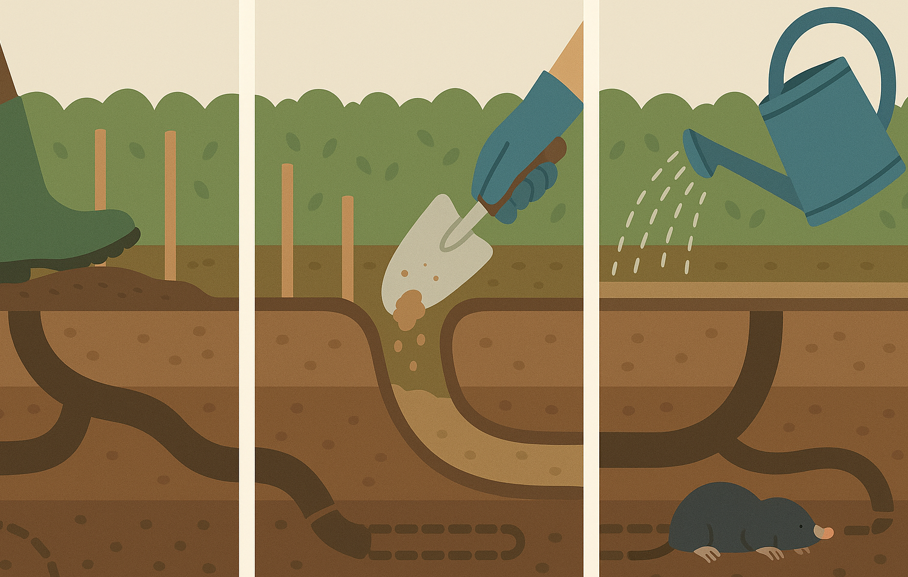

トンネルを潰す基本対応

最初の一手は、見つけた支道や小穴をこまめに潰すことです。帰路が消える経験は危険学習になり、同じ線の再利用を抑えます。

広い区画では、無理に全域を一度で処置しようとせず、再生が速いラインから順に優先度をつけるのが合理的です。

効果的な手順として、50cm間隔で細い棒(直径1〜2cmの支柱など)を垂直に差し込み、翌日に傾きや沈下が見られた箇所を連ねていきます。

連なったラインは通行頻度が高いサインで、上から足裏で均す、細粒の客土を擦り込む、軽く散水して締める、の順で物理的に不連続化します。

地表が沈むだけで空洞が残ることがあるため、踏み戻し後の散水を併用して土粒子を再配列させることが大切です。

副次的な利点として、通路潰しはネズミ類の二次被害抑制にも寄与します。彼らは既存の空隙を好んで利用するため、連続した隙間を断つことが隠れ場所の減少につながります。

処置後は2〜3日おきに再点検し、再生が続く線には忌避刺激や障壁を追加して対処の密度を上げてください。

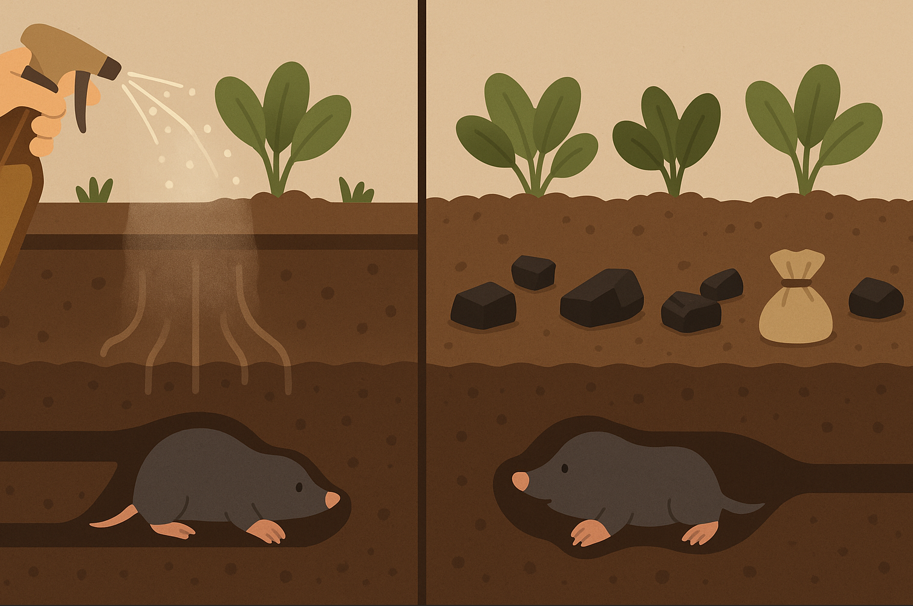

木酢液や炭の忌避活用

煙由来の焦げ臭は回避行動を誘発しやすい刺激の一つです。木酢液、キャンプ用木炭、焙煎コーヒーかす、軽く炙った稲わらなど、入手しやすい資材を使って、既存の通路と交差するように“線”で配置すると学習効果を得やすくなります。

製品ラベルでは非農耕地用などの用途制限が示される場合がありますとされます。畝内で使うときは根から距離を取り、表示の使用条件を優先してください。

以下は目安の使い分けです。

| 資材 | 目的・効果の狙い | 使い方の目安 | 注意点・持続の目安 |

|---|---|---|---|

| 木酢液 | 焦げ臭で忌避を促す | 2倍程度に希釈し畝周囲へ帯状散布 | 用途表示を遵守、雨で薄まるため1〜2週間で再施用 |

| キャンプ用木炭 | 焦げ臭の発生源として地表封鎖 | 畝端や侵入ラインに30〜50cm間隔で設置 | 直火は不可、位置をこまめに調整 |

| コーヒーかす | 焙煎臭による軽い忌避 | 乾燥させて薄く散布または布袋に入れて点置き | カビに注意、1週間程度で補充 |

| 炙った稲わら | 一時的な焦げ臭+地表バリア | 軽く炙ってから薄く敷設し通路を跨ぐ | 風で飛散しやすい、焦がし過ぎに注意 |

香り刺激は時間とともに弱まるため、48〜72時間ごとに痕跡の再生を見ながら補充のサイクルを組むと維持しやすくなります。刺激は点ではなく線で、既存通路を“横切る”配置にすることが鍵です。

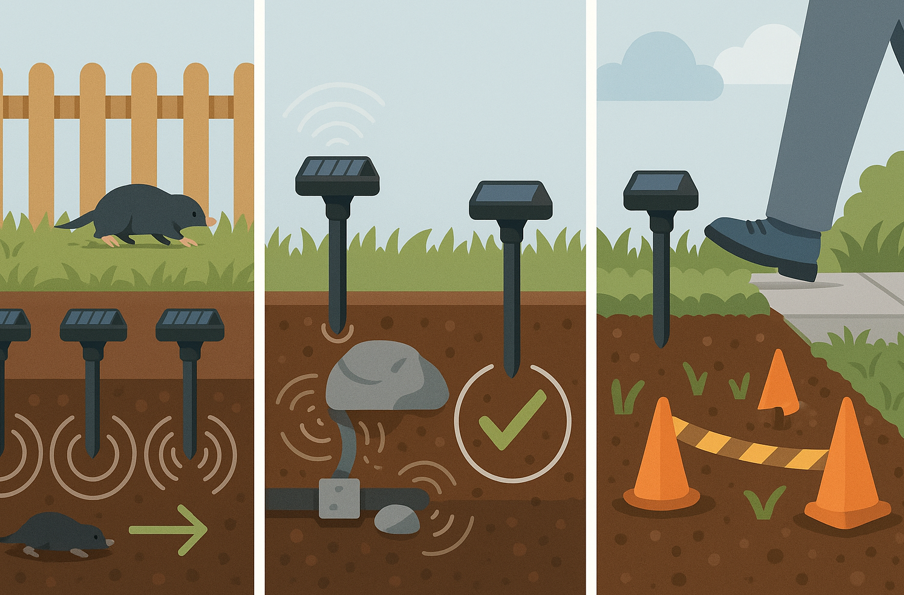

音波振動機の設置注意

もぐらは地中の振動に敏感で、一定のパターンが長く続く場所を避ける傾向があります。音波・振動式の装置は、植物や他生物への直接的な薬剤影響を伴わないため、環境負荷を抑えつつ移動コストを上げる選択肢になり得ます。

設置の考え方は、中心に一基ではなく、本道と並走させる線上に段階的に置き、活動域を外側へ押し出すイメージです。

例えば、境界から内側に向けて6〜8m間隔で2〜3基を直線配置し、48時間ごとに反応が薄れた方向へ一段外側にずらします。地中の大石や埋設物は振動の遮蔽物になるため、事前に位置を把握して避けると伝達効率が高まります。

ペットボトル風車のような簡易手段は低コストですが、音・振動パターンが単調で馴化が早い側面があります。

電池式やソーラー式では、製品ごとの出力周期や到達範囲が仕様で示されているため、重複や空白が生じないように配置計画を立ててください。

転倒やつまずき防止の観点から、歩行動線上に設置する場合は目印を付け、夜間や作業時の安全確保を優先します。屋外使用時の防水・絶縁など安全情報は製品記載に従い、異常音や過熱があれば直ちに停止・撤去します。

もぐら どこから来るのか徹底解説:まとめ

この記事のまとめです。

- 地下網は本道と支道が役割分担し再利用される経路に注目する必要がある

- コンクリート下や基礎縁も潜行しうるため移動可能性を常に想定しておく

- 用水路や側溝を経由し短距離を泳いで移動する別経路も考えられる

- 湿った壌土と餌密度の高い場所が定着条件として強く作用する傾向がある

- モグラ塚と線状浮きを手掛かりに活動線と通行頻度を読み解くことができる

- 踏み均し後の復旧速度を追跡すれば本道候補の線が明確に分かるようになる

- 根の食害は多くがネズミで土壌乱れ自体も生育被害を引き起こす場合がある

- 捕獲は原則許可制のため自治体窓口で手続と基準の確認が不可欠とされる

- 追い出しは継続観察と学習を促す反復対応が基礎方針として有効と考えられる

- 見つけた支道や穴はこまめに潰し通行再開を抑制して負荷を掛ける

- 木酢液や炭など焦げ臭資材は線状配置で既存通路を跨ぐように使う

- コーヒーかすや稲わらは一時的忌避として補充前提で計画的に活用

- 音波振動機は段階配置で活動域を外側へ押し出す運用設計が要点となる

- 設置や散布は用途表示と安全情報の指示に沿い運用を最優先する姿勢が大切

- 餌場を育てない潅水方法と資材配置の見直しが長期抑止の鍵になる