植物の元気がなくなったとき、「もしかしてハダニかも」と感じたことはありませんか?

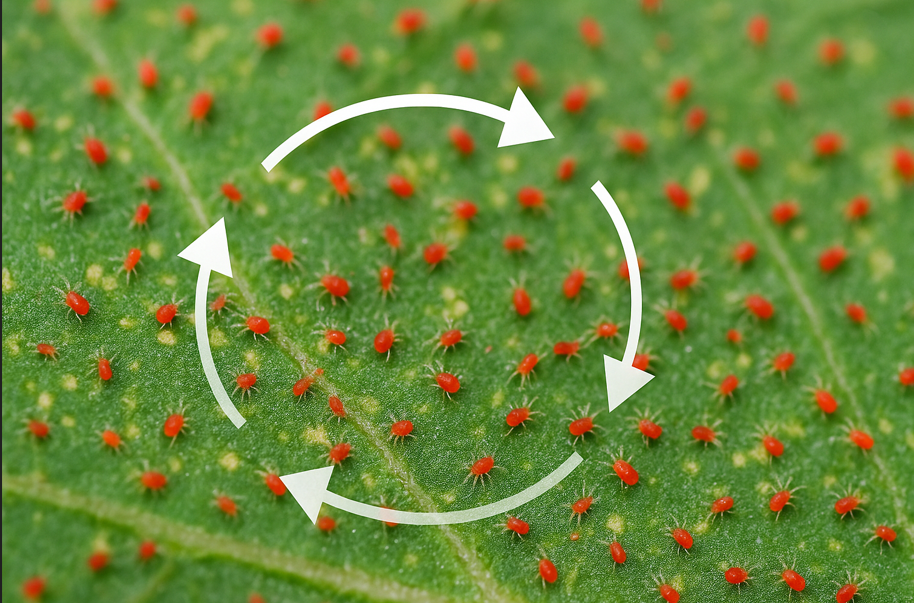

ハダニはとても小さな害虫で、気づかないうちに観葉植物や庭の植物に被害を与えることがあります。

ハダニはどこからやってくるのかと不安になる方も多いかもしれませんが、実はその侵入経路は日常生活の中に潜んでいます。

この記事では、ハダニの発生原因と侵入経路とは何かをわかりやすく解説していきます。

例えば、室内に持ち込まれる意外なルートとして、買い物や宅配、洗濯物などが挙げられます。

また、野外からの侵入に注意すべき季節や、新しく購入した植物に潜むリスクについても詳しく触れていきます。

さらに、見落とされがちなポイントとして、ペットや人が運ぶこともあるという事実もお伝えします。

この記事を読むことで、ハダニの発生を未然に防ぐための知識と対策がしっかりと身につくはずです。植物の健康を守る第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- ハダニが発生しやすい環境や原因

- 室内への侵入経路とその具体例

- 季節ごとの注意点や外からの影響

- 人やペットを介した持ち込みリスク

ハダニはどこからやってくるのか

ハダニの発生原因と侵入経路とは

室内に持ち込まれる意外なルート

野外からの侵入に注意すべき季節

新しく購入した植物に潜むリスク

ペットや人が運ぶこともある

ハダニの発生原因と侵入経路とは

ハダニは非常に小さな害虫で、葉の裏に潜みながら植物の養分を吸い取ります。目に見えにくい存在であるため、気づいたときには被害が広がっているケースも少なくありません。ハダニの発生原因や侵入経路を理解することは、植物の健康を守る第一歩となります。

まず、ハダニの発生は乾燥した環境で特に起こりやすい傾向があります。湿度が低く、風通しの悪い室内環境は、ハダニにとって非常に好都合です。(出典:農研機構『果樹のハダニ防除マニュアル』)

特に暖房を使う冬場の室内や、直射日光が当たる窓際などは、ハダニの繁殖に適した条件が揃っています。また、窒素を多く含んだ肥料の使い過ぎも要注意です。葉がやわらかくなり、ハダニが好む状態になるからです。

侵入経路としては、すでにハダニが付着している植物を持ち込んでしまうケースが典型的です。園芸店で購入した植物や、知人から譲り受けた鉢植えなどに、ハダニの卵や成虫が隠れている可能性があります。それ以外にも、衣類や荷物に付着して入り込むこともあり、知らず知らずのうちに室内に持ち込んでしまうことがあります。

このように、ハダニの発生には「環境」と「外部からの持ち込み」という2つの要因が関係しています。植物を守るためには、まず室内環境を見直し、購入した植物や持ち込むものに注意を払うことが重要です。

室内に持ち込まれる意外なルート

ハダニがどこから来るのかと疑問に思う方も多いかもしれませんが、実はごく日常的な行動の中にも、意外な侵入ルートが潜んでいます。特に注意したいのが、日常の買い物や帰宅時に無意識にハダニを室内へ運んでしまうパターンです。

例えば、野菜や果物をスーパーで購入した際、それらの表面に付着していたハダニが袋や手に移動し、最終的に観葉植物へたどり着くことがあります。ハダニは非常に小さく、目視での確認が困難なため、付着していることに気づかないまま持ち帰ってしまうのです。

また、洗濯物を外干ししている家庭では、衣類やタオルにハダニが乗り移るリスクもあります。乾いた洗濯物にくっついていたハダニが、そのまま室内に入り込み、観葉植物に移動して繁殖するケースもあるのです。

さらに、段ボールや古紙、雑貨などを宅配で受け取る際にも注意が必要です。梱包材や外箱にハダニが紛れ込んでいることもあり、開封時に室内へ侵入させてしまう危険性があります。

このように、ハダニは私たちの生活に密着した様々なルートで室内に侵入します。完全に防ぐことは難しいですが、注意を払うことでリスクを最小限に抑えることができます。

野外からの侵入に注意すべき季節

ハダニの活動が活発になる季節は、春から秋にかけてです。特に気温が20〜30度に達し、湿度が低くなると、ハダニにとって理想的な環境が整います。この時期には、外からの侵入にも一層注意が必要です。

暖かくなってくると、窓や網戸を開けて換気する機会が増えると思いますが、そこがハダニの侵入口になることがあります。庭やベランダに植えた植物にハダニが発生していた場合、風によって運ばれ、窓から室内に入り込む可能性があるのです。

また、庭で草むしりやガーデニングをした後に、そのままの服装で室内に入ることもリスクになります。ハダニは人や衣服に付着して移動することができるため、屋外作業の後には必ず服を着替えるか、体をよく払ってから室内に入るようにしましょう。

特に梅雨明けから秋にかけての期間は、湿度が下がってくることでハダニの活動がさらに盛んになります。このような時期は、網戸や窓の隙間のチェックを行い、外気の取り込みにも気を配ることが求められます。

こうした対策をとることで、季節に応じたハダニの侵入リスクを抑えることができるでしょう。

新しく購入した植物に潜むリスク

観葉植物を新しく購入する際、見た目が健康そうであっても、実はハダニの卵や成虫が隠れていることがあります。これは購入時点では気づかないことも多く、室内に持ち込んだあとに被害が広がる原因となります。

植物の表面だけでなく、葉の裏や土の表面、鉢の縁など、ハダニは目立たない場所に潜んでいることが一般的です。そのため、購入後すぐに他の植物と並べて置いてしまうと、もしハダニがいた場合に一気に繁殖が広がってしまいます。

このリスクを減らすためには、まず新しい植物を「隔離」することが基本です。最低でも1週間は別の場所に置き、葉の裏や土の状態を観察する期間を設けましょう。この間にハダニの存在に気づくことができれば、被害を未然に防ぐことができます。

また、購入時に植物を軽く洗い流す、殺虫スプレーを使うなどの処置も有効です。ただし、薬剤を使う場合は植物の種類に合ったものを選ぶ必要があります。

このように、新しい植物を室内に取り込む際には、見た目だけで判断せず、ハダニが潜んでいる可能性を前提にした慎重な取り扱いが大切です。

ペットや人が運ぶこともある

ハダニの侵入経路として見落とされがちなのが、ペットや人を介した移動です。特にペットを飼っている家庭では、散歩中や屋外で遊んでいる間に体毛にハダニが付着し、そのまま室内に持ち帰ってしまうことがあります。

犬や猫の毛はハダニが身を隠すのにちょうどよく、飼い主が気づかないうちに植物の近くに移動してしまえば、簡単に被害が広がります。帰宅後にペットをタオルで拭いたり、軽くブラッシングしたりすることで、このリスクを減らすことができます。

また、人の衣類や靴にもハダニは付着することがあります。特に屋外の草むらや庭に入った際は注意が必要です。例えば、ガーデニングの後に玄関からそのまま室内へ入ると、衣服に付いていたハダニが観葉植物に移る可能性があるのです。

このように、人や動物もハダニを室内に運ぶ「媒体」となり得ます。植物の健康を守るためには、日常的な行動の中に潜むリスクを理解し、些細な対策を怠らないことが求められます。

ハダニはどこからでも発生する?

ベランダや庭が発生源になる理由

乾燥が進むとハダニが増える仕組み

風や洗濯物からの侵入パターン

繁殖スピードと再発の可能性

ハダニの卵が残っている危険性

ベランダや庭が発生源になる理由

ベランダや庭といった屋外空間は、ハダニが発生しやすい環境が揃っています。とくに鉢植えやプランターを多く置いている家庭では注意が必要です。植物が密集している状態は風通しが悪くなり、ハダニが繁殖しやすい温床になりやすいからです。

さらに、ベランダや庭は日差しが強く当たり、土が乾燥しやすい傾向にあります。湿度が低く温度が高い環境は、ハダニの活動を活発にさせます。そのため、植物の葉裏や茎の隙間にハダニが定着しやすく、知らず知らずのうちに発生源となっていることがあるのです。

また、屋外の植物は自然環境の影響を強く受けるため、雨風や鳥などの動物を通じて、すでにハダニが付着している場合もあります。それを室内に移動したり、ベランダからの風により屋内に入り込んだりすることで、被害が広がるケースがあります。

こうした事情から、ベランダや庭に置いた植物の管理には特に注意が必要です。定期的な葉裏のチェックと、植物同士の間隔をあけることが、ハダニの発生を抑えるポイントになります。

乾燥が進むとハダニが増える仕組み

ハダニが増える最大の要因のひとつに「乾燥」があります。一般的に、ハダニは湿度が低い状態を好み、高温で乾燥した環境になると一気に繁殖スピードが加速します。なぜなら、湿度が高いとハダニはカビや天敵に弱くなるため、生存しにくくなるからです。

特に注意したいのは、エアコンや暖房の使用によって室内が乾燥しやすくなる冬場です。この時期は植物の水やり頻度も減り、土や葉が乾燥気味になります。ハダニにとっては非常に過ごしやすい環境が整うため、目に見えないうちに数が増えていくことになります。

また、乾燥した状態が続くと植物自体の抵抗力が弱まり、葉が硬くなることもあります。こうした葉はハダニにとって食害しやすい対象となり、さらに繁殖を後押ししてしまうのです。

湿度を適度に保つことが、ハダニの発生を抑制する一つの手段です。加湿器を使う、霧吹きで葉の表面を湿らせるなどの対策が有効です。ただし、過剰な湿気はカビの原因にもなるため、あくまで「適度な湿度」を保つことがポイントになります。

風や洗濯物からの侵入パターン

ハダニの侵入経路として、風や洗濯物を介するケースも見逃せません。特に春から秋にかけて、外干しをした洗濯物にハダニが付着していることがあります。ハダニは非常に小さく、目に見えないほどのサイズであるため、気づかないうちに衣類に移動しているのです。

洗濯物を取り込んだあと、そのまま植物の近くで畳んだり、着替えたりすると、衣類に付いていたハダニが植物に移る可能性があります。また、ハダニは風に乗って移動する能力も持っており、ベランダで発生したハダニが、窓の隙間や換気口を通じて室内に侵入するケースも少なくありません。

特に網戸が古くなっていたり、窓の建て付けが緩んでいたりする家庭では、風通しを良くしようと窓を開けた際に、外からハダニが入り込むリスクが高まります。さらに、強風の日にはハダニが付着している植物の葉や枝が揺れることで、より遠くまで飛ばされることもあるのです。

このような侵入パターンを防ぐには、洗濯物を取り込む前に軽くはたく、網戸の目を細かくする、換気の際に植物から距離を取るといった工夫が有効です。日常の些細な習慣が、ハダニの侵入を食い止める鍵になります。

繁殖スピードと再発の可能性

ハダニの厄介な点は、その繁殖スピードの速さにあります。気温が25〜30度前後、湿度が低い環境下では、1匹のハダニが数日で何十匹にも増えることがあり、放置すればわずか1~2週間で被害が大きく拡大してしまいます。

このスピードで増殖されると、駆除が追いつかなくなり、葉が黄変して落ちてしまうなど、植物の健康を著しく損ねる原因になります。また、見た目だけでなく光合成能力も低下するため、成長にも悪影響を及ぼします。

さらに、ハダニは一度駆除しても卵が残っていると、再び発生するリスクがあります。この「再発」が、ハダニ対策において最も注意すべき点の一つです。成虫だけを取り除いても、数日後には孵化した幼虫が再び繁殖を始めるため、駆除は継続的に行う必要があります。

このため、ハダニが発生した場合は一度きりの対応では不十分です。数日に一度のペースで観察・処理を繰り返し、少なくとも2〜3週間は注意深く様子を見る必要があります。予防と継続的な管理を心がけることで、被害の再発を未然に防ぐことができるのです。

ハダニの卵が残っている危険性

ハダニ対策において最も見落とされがちなのが「卵の存在」です。ハダニの卵は透明で非常に小さく、肉眼ではほとんど確認できません。そのため、成虫を駆除したとしても、卵が残っていれば数日から1週間以内に再び孵化し、新たな被害を引き起こす可能性があります。

特に、葉の裏側や茎の付け根など、普段目が届きにくい場所に卵が産み付けられるため、掃除や薬剤の散布が不十分だと駆除しきれないことが多いのです。さらに、卵は成虫よりも薬剤に対して耐性が高く、1回のスプレーで完全に除去するのは難しいとされています。

このような背景から、ハダニの卵対策には「繰り返しの処置」が不可欠です。例えば、殺虫成分を含む薬剤を数日おきに散布する、霧吹きで葉の裏を洗い流すなど、複数の手段を組み合わせて行う必要があります。

また、卵の存在を想定して予防的な対応を取ることも重要です。たとえば、新しく植物を迎えた場合は隔離期間を設け、すでに室内にある植物の葉裏も定期的に点検する習慣をつけるとよいでしょう。こうした細やかな管理が、ハダニの再発リスクを大きく下げることにつながります。

ハダニはどこから侵入するのか:まとめ

この記事のまとめです。

- 乾燥した室内環境はハダニの繁殖に適している

- 暖房やエアコンによる乾燥が発生の一因となる

- 購入した植物に卵や成虫が潜んでいることがある

- 園芸店や知人からの鉢植え経由で侵入する場合がある

- 洗濯物に付着し室内へ持ち込まれるケースがある

- 食材や買い物袋を通じて無自覚に室内へ運ばれる

- 宅配の段ボールに紛れて侵入することもある

- ベランダや庭の植物から屋内へ風で飛んでくる

- 春から秋にかけて活動が活発になりやすい

- 網戸や窓の隙間から室内に入る可能性がある

- ペットの体毛に付着して移動することがある

- ガーデニング後の衣類や靴から侵入する場合がある

- ハダニは風通しの悪い場所で増殖しやすい

- 卵は薬剤に強く駆除には繰り返しの対応が必要

- 一度駆除しても再発するリスクが常に存在する