アライグマと猫 どっちが強いのかは、単純な力比べでは判断しにくいテーマです。

本記事では、体格や噛む力の比較、牙と爪の攻撃特性、俊敏性と回避行動の違いを踏まえ、両者の強みと弱みをわかりやすく整理します。

あわせて、前足の器用さと掴む力が与える影響や、アライグマは猫を襲うのかという実態にも触れます。

さらに、屋外や住環境で起こりうる衝突を避けるための具体策をまとめ、先入観に流されず状況ごとに何が起きやすいのかを理解できるよう解説します。

この記事を読むことで理解できる内容は以下のとおりです。

- 両者の身体的な強みと弱みの整理

- 遭遇時に起こりやすい行動パターンの理解

- 自宅周辺での被害予防と環境整備の手順

- 衝突を避けるための現実的な対策指針

アライグマと猫 どっちが強いかを検証

・体格と噛む力の比較

・牙と爪の攻撃力の差

・俊敏性と回避行動の違い

・前足の器用さと掴む力

・アライグマは猫を襲う?

体格と噛む力の比較

両者のぶつかり合いを考えるうえで、まず体格と顎の力が判断材料になります。一般にアライグマは骨格ががっしりしており、胴体幅と脂肪のつき方から受ける衝撃に強く、押し合いでも粘りを見せます。

猫は軽量でしなやかな筋肉が発達し、瞬発力に優れますが、体重を活かした押圧や組み付きでは不利になりやすい場面があります。顎の力はアライグマが相対的に強く、噛みつきの保持時間も長くなりがちです。

一方で猫は噛みつきよりも素早い連打や跳躍による当て逃げを得意とします。

以下は主な比較観点の整理です。

| 観点 | アライグマ | 猫 |

|---|---|---|

| 体格・体重感 | ずんぐりとした体躯で押圧が得意 | 軽量で柔軟、持久押圧は不得手 |

| 噛む力の傾向 | 一発の保持力が高い | 俊敏な噛みつきと離脱 |

| 受け身のしやすさ | 皮下脂肪と体幅でダメージが分散 | 受け身は上手いが打撃に弱い面 |

| 戦い方の基調 | 組み付きと押し合い | 速度と間合い管理 |

これらを踏まえると、至近距離での組みつき局面ではアライグマが優勢になりやすい一方、間合いを取りながらのヒット&アウェイでは猫に活路があります。

牙と爪の攻撃力の差

噛む力と引っかきの性質は、両者の戦い方を大きく左右します。アライグマは犬歯が厚く、噛み付いた後に保持して体重や体幹のねじりで圧力をかけ続けやすい傾向があります。

上顎犬歯と下顎犬歯の噛み合わせは、刺し込むだけでなく対象を押し潰す方向にも働きやすく、皮膚や被毛を貫いたあとの固定力が高まりやすい構造です。

さらに、非収縮性の長い爪は湾曲が強く、引き裂くよりも掴んで引き寄せる用途に適し、組み付き時のブレーキやフックとして機能します。

対して猫は、可動域の大きい収縮爪を瞬時に出し入れでき、連続した引っかきで表層に細かい切創を重ねるのが得意です。

爪先が鋭利で、短い接触時間でも損傷が蓄積しやすく、間合いの出入りを繰り返しながら相手の注意や姿勢を崩します。牙は細身で刺突性能に優れ、頸部や四肢基部など狙いどころを外さない精度が攻撃の質を支えます。

以下は、攻撃器官と使い方の違いを整理したものです。

| 観点 | アライグマ | 猫 |

|---|---|---|

| 牙の特徴 | 厚みがあり保持力に寄与 | 細身で急所への刺突に適性 |

| 爪の性質 | 非収縮性で湾曲が強い | 収縮性で素早い連打が可能 |

| 主なダメージ様式 | 噛み保持と体重移動で圧壊 | 切創を多段で蓄積 |

| 得意な間合い | 密着~半身接触 | 間合いの出し入れを伴う中距離 |

以上を踏まえると、密着戦ではアライグマの保持力と押圧が活きやすく、ヒット&アウェイの展開では猫の連続切創と急所狙いが有効に働くと考えられます。

噛み付きが成立する距離か、切り返しで間合いを作れるかが評価の分岐点になります。

俊敏性と回避行動の違い

移動の質と回避のパターンは、単純な速度だけで判断できません。猫は低い姿勢からの瞬発加速と急停止、側方への切り返しに優れ、狭い場所でも体軸をひねって衝撃を逃がせます。

聴覚と視覚の反応が鋭敏で、接近に気づけば先に離脱を選ぶ傾向が強く、直線ではなくジグザグの逃走経路で追跡を振り切る行動が見られやすいです。

アライグマは木登りや水中移動を含む三次元の逃走手段を持ち、障害物の多い環境でも経路選択が柔軟です。

ただし、短距離の初速や急角度の方向転換では猫に一日の長があり、同一平面上での追い比べだけなら猫が優位に立ちやすくなります。

地形と時間帯による差

- 狭所・袋小路では、猫の回避経路が限定され、接触が長引くと不利になりやすいです。

- 障害物が点在する庭や複数の退路がある場所では、猫は跳躍と切り返しを組み合わせて衝突を回避しやすくなります。

- 夜間は双方とも活動的になりますが、暗所での視認性や聴覚に頼る場面が増えるため、接近の察知と初動の早さが勝敗ではなく被害の有無を左右します。

威嚇から離脱までの典型的流れ

- 互いの存在を把握 → 姿勢の誇示(背中を丸める、毛を逆立てる、唸り声など)

- 間合い調整(前後の小刻みな移動) → 片方が転進できれば回避成立

- 退路が遮られた場合のみ接触の確率が上がるため、環境設計で衝突自体を未然に防ぐことが現実的です

前足の器用さと掴む力

アライグマの前足は指の独立性が高く、把持やこじ開けに向いた構造です。触覚の感度が高いことが知られており、容器のフタやレバー状の障害物を操作するように、対象物を引き寄せたり位置を微調整したりできます。

組み付きの局面では、この器用さが継続的な密着と体勢の固定に直結し、噛み付きとの複合攻撃を成立させやすくなります。

猫の前足は獲物の捕獲と打撃に特化していて、爪の出し入れにより瞬間的な引き留めや引っかきが可能です。

前腕のしなりを活かした打突で相手の顔面や鼻先にダメージを与え、距離を作る動きへなめらかに移行できます。

ただし、長時間の保持や相手を操作し続ける用途では、アライグマに比べて持久性が劣る場面が出やすいです。

以下は、前足の機能差を整理した比較です。

| 機能 | アライグマ | 猫 |

|---|---|---|

| 把持・保持 | 指の独立性が高く長時間保持がしやすい | 一時的な拘束は可能だが持久保持は苦手 |

| 操作性 | こじ開け・引き寄せなど道具的操作が得意 | 打撃・引っかきで距離調整が得意 |

| 近接戦の影響 | 密着継続と体勢固定に結びつく | 離脱と再接近のリズムを作りやすい |

このため、至近距離の掴み合いではアライグマの長所が顕在化しやすく、猫は間合い管理と一撃離脱の徹底がリスク低減につながります。

環境面では、退路となる高所や狭隙を確保するだけでなく、接触が長引く要素(餌の放置、狭い通路)を減らす工夫が有効です。

アライグマは猫を襲う?

アライグマは幅広い餌資源を利用する雑食性で、通常は生ごみや果実、小動物、昆虫などへの関心が高く、健康な成猫を継続的に狙う行動は一般的ではないと解釈されています。

とはいえ、縄張り性の発露や子育て期の防衛行動、餌場競合など、特定の条件が重なると衝突が起きやすくなります。

とりわけ、退路が狭い・視界が悪い・人為的な餌付けで複数個体が集中する、といった環境要因は緊張を高めます。

・子を守る母個体が至近距離で驚かされた場合

・餌場をめぐって対立が起き、退路が狭い場合

・体力差が大きい個体差や病気・負傷で猫が弱っている場合

屋外での遭遇の多くは威嚇や牽制で収束しますが、密着が発生すると噛み保持と押圧の性質上、猫が不利に転じやすい局面があります。

被害の抑制には、置き餌を時間管理して残餌を即時回収する、ゴミを堅牢な容器で保管する、高所や複数の退路を確保する、といった環境設計が効果的です。

また、咬傷や引っかきは感染症リスクを伴うため、負傷が疑われる場合は速やかな洗浄と医療機関の受診が推奨されています。(出典:米国疾病予防管理センター Rabies)

過度に刺激する対応や追い立ては反撃を誘発するおそれがあるため、地域の条例や野生動物保護の取り扱いに沿って、専門事業者や自治体窓口への相談を選ぶ姿勢が安全につながります。

アライグマと猫 どっちが強いかの総括

・野外で猫が不利になる要因

・家屋侵入と被害のリスク

・餌場とゴミ管理の対策

・追い出しと侵入口封鎖の手順

野外で猫が不利になる要因

屋外での遭遇は、地形と退路の有無が勝敗を大きく分けます。狭い路地、庭木と塀で囲われた袋小路、床下のような暗所では視界が限られ、急な方向転換や跳躍の余地も縮みます。

猫は瞬発力と跳躍力に優れますが、組み付きが起きる距離に詰められると、押し戻しや保持の局面で体格差の影響を受けやすくなります。

アライグマは頭胴長がおおむね40〜60cm、尾長が20〜40cmとされ、家猫の多く(体重約3〜5kg)よりも体格が一回り大きい個体もいます。

加えて、家族群(母と当年子)が同時に採餌する季節には現場の頭数が増え、牽制から小競り合いへ発展する確率が上がります。

これに対して、広い芝庭や公園、複数の退路と高所への脱出経路が確保された場所では、猫の跳躍と左右の切り返しの速さが優位に働きます。見通しの良さは早期発見にもつながり、距離管理が成功しやすくなります。

したがって、屋外の安全性は「遭遇させない導線設計」と「万一の際に逃げ切れる空間設計」によって左右されると考えられます。

リスクの目安(環境別)

| 環境条件 | 猫の回避成功の目安 | 主な理由 |

|---|---|---|

| 狭い通路・物陰が多い | 低い | 退路が限定され、組み付きになりやすい |

| 床下・倉庫・デッキ下 | 低い | 暗所で視認しにくく、複数個体の隠れ場になりやすい |

| 開けた庭+塀の切れ目複数 | 高い | 見通しが良く、複数方向に撤退可能 |

| 樹木・塀の上へ連続退避可 | 高い | 高所への逃避で距離を稼ぎやすい |

以上を踏まえると、物理的な退路確保と死角の縮小が、野外での不利を相殺する実務的な鍵になります。

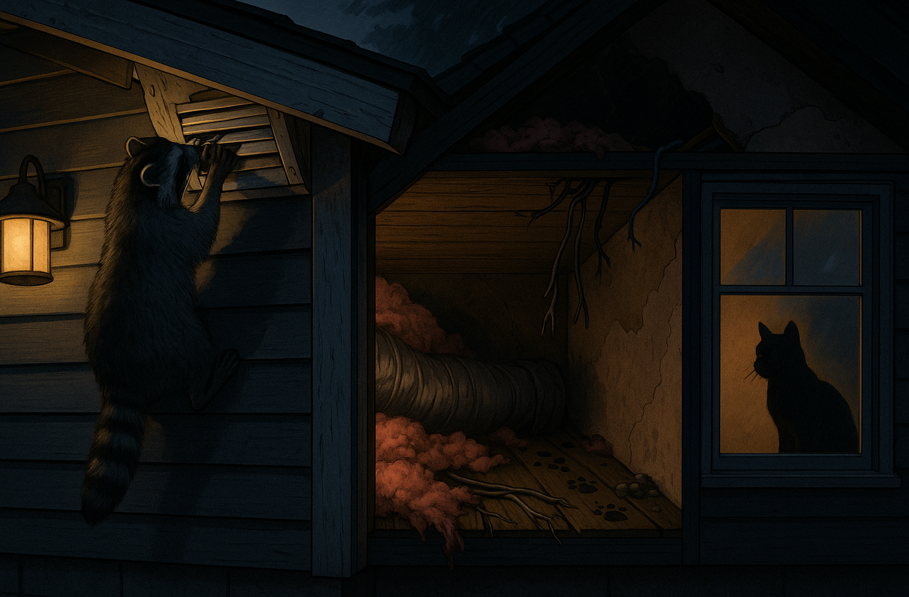

家屋侵入と被害のリスク

アライグマは前足の指先の独立性が高く、構造物の弱点をこじ開けたり、既存の隙間を広げたりする動作を繰り返し学習します。

典型的な侵入経路は、屋根の軒下や通風口、床下換気口、屋根裏点検口周り、配管の貫通部などで、わずかな破れやルーバーの変形から侵入に至る場合があります。

金属が薄い通風口や劣化した木製破風は、再侵入のきっかけになりやすい点にも注意が必要です。

侵入が成立すると、断熱材の破損や配線の被覆損傷、糞尿による天井材の汚損、夜間の活動音など、住環境への影響が連鎖します。

屋内飼育の猫が扉越しや壁越しに威嚇・警戒を続けるとストレス反応が長期化し、食欲不振や不適切排泄などの行動変化につながるケースが想定されます。

加えて、鳥用やペット用の屋外飼料、未密閉の生ごみ、堆肥などのにおい源は強い誘引要因となり、接近頻度を押し上げます。

被害の兆候を早期に把握するには、夜間の天井裏からの足音、配線ダクトや通風口周辺の擦り跡、屋根材のめくれ、床下の踏み跡や糞の有無といったサインの点検が有効です。

兆候が見られた段階で、構造の健全性と衛生状態の両面から、計画的な対策に移行することが望まれます。

餌場とゴミ管理の対策

衝突の多くは、食べ物やにおい源をめぐる近距離で生じます。屋外での置き餌は最小限にとどめ、決まった時間に与えて短時間で回収する運用が安全性を高めます。

食べ残しは水で地面を軽く流すか、密閉容器に回収し、容器は屋内または施錠できる収納で管理します。

ゴミは堅牢なフタ付き容器を用い、転倒防止の固定(ベルトや金具留め)を併用します。

鳥の餌台は落下した穀粒が誘引源になるため、受け皿の設置や地面清掃の頻度を上げると効果が上がります。

におい対策は、行動圏への誘引を減らす最短距離の手段です。生ごみは二重袋にしてから投入し、堆肥やペットフードの袋は気密性の高い容器(ねじ込み式やラッチ付き)へ移し替えます。

屋外のバーベキューコンロや油汚れは、中性洗剤で早めに洗浄し、保管時はカバーで密閉します。水場も注意点で、ペット用の屋外水入れは就寝前に回収します。

対策と期待できる効果

| 施策 | 期待効果 | 実施のコツ |

|---|---|---|

| 置き餌の時間管理 | 接近時間を短縮 | 給餌後15〜30分で残餌回収 |

| 密閉ゴミ容器+固定 | 倒し取り出しの抑止 | フタの留め具と転倒防止ベルトを併用 |

| 匂い源の洗浄・移し替え | 行動圏への誘引低下 | 二重袋+気密容器でにおい漏れを抑制 |

| 鳥餌・堆肥の管理 | 二次的誘引の遮断 | 受け皿・こぼれ掃除・保管の屋内化 |

これらの対策は、単独ではなく複数を同時に運用することで相乗効果が生まれ、出没頻度そのものの低下につながります。

追い出しと侵入口封鎖の手順

状況の悪化を防ぐには、調査から封鎖までを段階的に進める方法が現実的です。

まずは現場の出入り時刻や通路を観察し、どの開口部が使われているかを特定します。粉末(小麦粉や石灰)を薄く撒いて足跡の方向を記録すると、使用ルートの把握に役立ちます。

春から初夏にかけては繁殖期で、母子が屋根裏や床下を利用している可能性があるため、取り残しを招く即時封鎖は避けます。

退出誘導には、片側だけ開く一方通行ドア(ワンウェイドア)の設置が有用です。活動の多い夜間に出口側へ誘導し、数日かけて再侵入がないことを確認します。

補助的な方法として、強い光や断続的な音、においの刺激(市販の動物忌避剤など)で滞在性を下げる手段がありますが、幼獣がいる時期は混乱や分断を招くおそれがあるため、実施の前に現場の状況を慎重に見極めてください。

永久対策は、確実な物理封鎖です。通風口や基礎の開口は、耐食性のある金網やパンチングメタルで覆い、ビスとワッシャーでしっかり固定します。

屋根の破風や軒天の損傷部は板金や新規材で補修し、配管の貫通部には適切なサイズのカバーとシーリング材を併用します。

床下の侵入を防ぐには、地際の隙間を点検し、必要に応じて金網スカートを地面に折り曲げて埋設し、掘り返しの侵入も抑えます。

封鎖後は、糞尿汚染の除去と消臭、破損した断熱材の交換を行い、再びにおいで誘引されない状態に戻します。

法令や自治体条例で、野生動物の扱い方や捕獲・移動の可否が定められている地域があります。

誤った対応は安全面だけでなく法令面のリスクも伴うため、対応が難しい場合は有資格の専門事業者や自治体窓口に相談し、地域の指針に沿って進める姿勢が安全確保に直結します。(出典:環境省 特定外来生物アライグマ 中国・四国版 )

アライグマと猫 どっちが強い:まとめ

この記事のまとめです。

- 近接の押し合いではアライグマが優位となりやすい場面が目立つことが多い

- 開けた場所では猫が離脱と再接近で主導権を握りやすい展開になる

- 体格差と噛む力はアライグマの長所として戦況に強く作用しやすい

- 猫は可動式の鋭い爪で表面ダメージを連続して重ねていける攻勢が得意だ

- 逃走路の有無は勝敗よりも被害発生に直接的な影響を及ぼすことが多い

- 狭所や袋小路では猫が不利となり衝突が長引きやすい傾向がある場合が多い

- アライグマは雑食で食物資源に強く引き寄せられる傾向が目立つ行動特性がある

- 置き餌とゴミの管理を徹底すれば遭遇機会は明確に減少していく効果が高い

- 侵入対策は通風口や屋根裏など弱点の網羅点検が最大の要点になる

- 退出誘導後は確実な封鎖と周辺補修を同日に計画的に実施していく

- 子育て期の封鎖は取り残し防止へ観察と確認の工程管理が欠かせない

- 遭遇時は距離を取り挑発を避け安全な撤退経路の確保を最優先とする

- 屋外での放し飼いを減らせば衝突や負傷の確率は着実に下がっていく

- 最終的な優劣は環境条件と個体差により大きく変動しうると理解する

- 被害回避の最適解は遭遇自体を起こさない環境設計を徹底すること